項目

判定基準

判定結果

1.構造計画

1.1 平面形

・高層部の平面形はほぼ長方形であること。

1.2 立面形

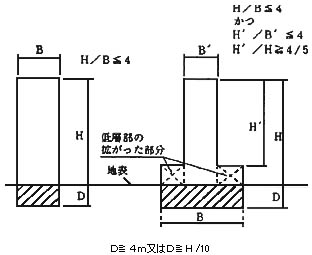

・高層部の立面形は上下方向にほぼ同一の平面形が重なったものであること。 (下図参照)

・高層部の塔状比・(高さ/短辺長さ)は4以下であること。 (下図参照)

1.3 構造方法

・地階を除く階の構造耐力上主要な部分である柱及びはりは、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。

・架構は、純ラーメン又は一般的な耐震要素(筋かい又は耐力壁)付きラーメンであること。

1.4 柱割り

・X、Y方向の構面はほぼ直交していること。(角度は90°±15°以内)

・3層以上の軸力を受ける柱を支える柱が下階において抜けていないこと。

1.5 吹抜け

・高層部の平面の1/8以上を占め、かつ、3層以上を貫く吹抜け(階段室及びエレベーターシャフトは除く。)がないこと。

1.6 筋かい又は耐力壁の配置

・筋かい又は耐力壁は1階から垂直方向に連続して配置されていること。

2. 地盤・基礎

2.1 地盤の液状化の検討

・加速度が200cm/sec2の地動に対する地盤の液状化の有無に関する検討が(社)日本建築学会による「建築基礎構造設計指針」に基づき行われていること。

2.2 地盤の液状化(基礎底面以浅)

・加速度が200cm/sec2の地動に対して液状化が生ずるおそれがある場合においては、建築物の根入れ部分の土圧抵抗を含めずに建築物の水平抵抗力が評価されていること。

2.3 地盤の液状化(基礎底面以深)

・加速度が200cm/sec2の地動に対して液状化するおそれがないこと。

2.4 地下水位が浅い場合

・基礎の浮上り及び建築物の転倒の有無に関する検討において地下水による浮力が考慮されていること。

3. 1次設計について

3.1 骨組のモデル化

・はりの剛性は、はりと床版との合成効果を考慮して算定されていること。

・開口部を有する耐力壁について開口部の影響を適切に評価して剛性及び耐力が算定されていること。

3.2 応力解析

・マトリックス変位法による、平面骨組解析、疑似立体骨組解析又は立体骨組解析のいずれかにより行われていること。

ただし、鉛直荷重に対しては節点移動を無視した固定モーメント法によってもよい。

3.3 杭

・引抜きが生ずるおそれがないこと又は一部に引抜きが生じていても隣接する杭により引抜きが抑止されていること。

3.4 べた基礎

・浮上りが生ずるおそれがないこと又は一部に浮上りが生じていても隣接する柱により浮上りが抑止されていること。

4. 2次設計について

4.1 層間変形角

・1次設計用地震力による層間変形角は、1/200以下であること。

4.2 エキスパンションジョイントで接する建築物の間隔

・エキスパンションジョイントで接する建築物の間隔は、一次設計用地震力によるそれぞれの建築物の変形の和の2倍以上の距離が確保されていること。

4.3 保有水平耐力

・各階の保有水平耐力は、標準せん断力係数を1.0とした場合の各階の必要保有水平耐力の1.5倍以上であること。

4.4 偏心率

・偏心率は0.15以下であること。

4.5 剛性率

・剛性率は0.6以上であること。

4.6 Ds値関連事項

・塑性変形を生ずる部財の種別は、FA又はFBであること。

・筋かいの分担する保有水平耐力の階全体の保有水平耐力に対する比は、0.5以下であること。

・耐力壁の分担する保有水平耐力の階全体の保有水平耐力に対する比は、0.7以下であること。

4.7 保有水平耐力の算出

・増分解析法により算出されていること。

・適切な復元力特性が採用されていること。(鉄筋コンクリート造の耐力壁のひび割れによる剛性低下等を考慮する。)

・保有水平耐力時の層間変形角は、1/75以下であること。

・増分解析に用いる荷重分布は、一次設計用地震力の分布に基づくものであること。

4.8 崩壊形

・中間階の接点において柱の曲げ耐力(Mpc)と梁の曲げ耐力(Mpb)に関する比率を以下の通りに設定し、建築物の崩壊形を全体崩壊形としていること。

ΣMpc/ΣMpb≧1.4(この場合において、梁の曲げ耐力には床版との合成効果が考慮されていること。)

4.9 建築物の転倒に関する検討

・建築物の抵抗転倒モーメントが地震力による転倒モーメントを上回っていること。

5. 柱

5.1 隅柱の応力割増

・一次設計用地震力による軸力が下記のとおりに割り増しされて部材設計がなされていること。

N’X=NX+0.3NY'

NY'=NY+0.3NX

ここに、

N'X:X方向に地震力が作用する場合の部材設計用軸力

NY':Y方向に地震力が作用する場合の部材設計用軸力

NX:X方向の1次設計用地震力による軸力

NY:Y方向の1次設計用地震力による軸力

5.2 軸力比

・保有水平耐力時に、鉄骨造の柱では、(N/Ny)×(F/π2E)λc2≦0.25、鉄骨鉄筋コンクリート造の柱では、N/NO≦0.4であること。

ここに、

N :軸力

Ny:降伏軸力

F :材料強度

π :円周率

E :ヤング係数

λc:細長比

NO:鉄骨鉄筋コンクリート断面としての軸方向耐力

6. はり

6.1 スパンの長いはり

・中間部分に曲げヒンジが発生していないこと。

6.2 鉄骨造のはりの継ぎ手

・降伏する部分に継手がある場合は当該継手を保有耐力接合としていること。

6.3 鉄骨造のはりの幅厚比

・降伏するはりに用いる部材の部材種別はFA又はFBであること。ただし、ウェブの幅厚比がFA又はFBの条件を満足していない場合については当該ウェブに適切な補剛がなされていればよい。

6.4 横補剛

・保有耐力横補剛であること。

7. 筋かい等

7.1 筋かいの形状

・筋かいの形状は原則としてX型、K型又は偏心K型であること。

7.2 筋かいの座屈の防止

・適切な方法で筋かいの座屈長さが求められていること。

・筋かい材は有効細長比が40以下の部材であること又は保有耐力時に座屈しないものであること。

7.3 耐力壁のせん断破壊の防止

・鉄筋コンクリート造の耐力壁は、せん断破壊を生ずるおそれがないこと。

8. 接合部

8.1 接合方法

・柱とはり、筋かいと軸組等の接合部分は、保有耐力接合としていること。

・鉄骨造の柱とはりの接合は、内ダイアフラム形式又は外ダイアフラム形式であること。

8.2 高層部分の鉄骨造の柱の脚部

・2層以上の層数にわたり鉄骨鉄筋コンクリート造の柱とすることにより鉄筋コンクリート造の部分に定着されていること又は十分な定着長さを有していること。

8.3 構面内の筋かい材の鉄筋コンクリート造の部分への定着

・筋かい材から伝わる引張り力に対して適切な処置がなされていること。

・1層以上の層数にわたって鉄筋コンクリート造の耐力壁に筋かいが内蔵されていること又はせん断力の伝達の検討がなされていること。

9. 床板

9.1 応力集中

・平面が不整形な部分、吹抜け又は途中階で断続する耐力壁の周囲等における床版について、応力集中の影響が検討されていること。

9.2 1階の床版

・1階と地下階で耐震要素の配置にずれがある場合において、面内せん断力を耐震要素に伝達できるよう十分な面内剛性及び面内耐力が確保されていること。

10. 帳壁、外装材等

10.1 帳壁

・カーテンウォール等の帳壁に十分な変形追従性が確保されていること。

10.2 外装材等

・外装材、広告塔等建築物に付属するものが地震時に脱落することがないよう構造耐力上主要な部分に緊結されていること。