特定行政庁建築主務部長あて

|

|

|

別添 木材の材料強度に関する評価基準

第1 目的

本基準は、建築物の構造耐力上主要な部分に使用する木材の材料強度の評価方法を定めるものである。なお、ここに定める評価方法以外の方法であって、次の(1)又は(2)に該当する場合には、当該方法によることができるものとする。

(1) 評価結果が、本基準に定める方法によるものと同水準又はそれ以下となることが明らかな場合

(2) 評価結果を本基準に定める方法によるものとして換算する方法が特別な調査研究により明らかにされている場合であって、評価結果を当該方法により換算して木材の材料強度とする場合

第2 サンプリング

サンプルは、生産、加工、流通及び施工のすべての段階で同定可能な母集団から、当該母集団の強度特性を適切に表すものとなるよう収集することとする。この場合において、サンプルの収集に係る以下に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。

(1) 生育地域(産地)

(2) 樹種(樹種群を含む)

(3) 製材品の断面寸法

(4) 等級及び等級格付けの基準

第3 試験体のサンプリング数

試験体のサンプリング数は、母平均の区間推定において信頼係数九五%の信頼区間が標本平均の±五%以内に収まるように設定することとする。この場合において、母平均の分布形を正規分布とみなすことができる場合は次式によるものとする。

サンプリング数≧0.1537(CV)2

この式において、CVは変動係数(%)を表す。

第4 曲げ強度に関する試験方法

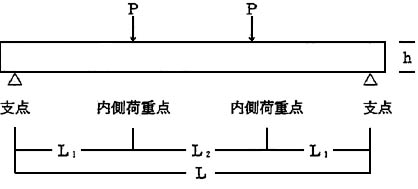

曲げ強度を求めるための試験方法は、次の(1)から(6)までによることとする。なお、曲げ強度は当該試験方法による試験の結果から次式により算出する。

曲げ強度=(L1×Pmax.)/Z

この式において、L1は支点から内側荷重点までの距離を、Pmax.は内側荷重点における最大荷重を、Zは断面係数を表す。

(1) 支持方法

試験体の支持方法は単純支持とする。

(2) 支点間の距離

支点間の距離は原則として試験体のはりせいの一八倍とする。ただし、やむを得ず、当該支点間の距離と等しい長さの試験体を調達できない場合には、支点間の距離をはりせいの一五倍から二一倍の範囲で設定できるものとする。

(3) 試験体の設置方法

試験体を設置する場合において、最大節径を有する節等の最大の欠点は、支点(外側荷重点)間内に位置するものとするが、支点間内における欠点の大きさ及び位置は、任意に設定して差し支えないものとする。

(4) 載荷方法

図に示すとおりとする。この図において、内側加重点は、三等分点に位置することを原則とする。

4.5h≦L1≦7.5h

5h≦L2≦7h

15h≦L≦21h

h:はりせい(cm)

図 曲げ試験方法

(5) 載荷速度

荷重は、荷重点の移動速度がほぼ一定となるように加え、最大荷重に達するまでの時間が一分以上となるように試験を行うこととする。

(6) 含水率

試験体の含水率は、原則として一五%で行うこととする。

第5 試験結果の評価方法

材料強度は、サンプリングされた試験体の試験結果から、適当な母集団強度分布形を仮定するか、又は順位統計の考え方を用いて、信頼率七五%の九五%下側許容限界として求める。

第6 曲げ強度以外の材料強度について

(1) 圧縮強度及び引張強度について

圧縮強度については、第2から第5までに定める方法により求められた曲げ強度が三〇MPa未満の場合は当該曲げ強度に〇.八を乗じて得た数値として、当該曲げ強度が三〇MPa以上の場合は二四MPaとする。引張強度については、当該曲げ強度に〇.六を乗じて得た数値とする。ただし、曲げ強度と圧縮強度又は引張強度との関係について既に十分な調査が行われているものについては、当該調査結果に基づき、曲げ強度から圧縮強度又は引張強度を求めてもよい。

(2) せん断強度及びめり込み強度について

せん断強度及びめり込み強度については、それぞれ無欠点小試験片を試験体としてJIS―Z二一〇一―一九九四に定めるせん断試験及び部分圧縮試験により試験を行うこととする。この場合において、試験体のサンプリング数は第三に定める基準により設定し、それぞれの材料強度は、サンプリングされた試験体の試験結果から、適当な母集団強度分布形を仮定するか、又は順位統計の考え方を用いて、信頼率七五%の九五%下側許容限界として求める。

補則

木材の識別のための措置

本基準に基づき材料強度が評価された木材を建築物の材料として供給する場合には、建築物の工事現場において、当該木材の強度の確認が可能となるよう適切な措置を講ずることとする。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |