各陸運局長あて

|

|

|

別紙 通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法の廃止に伴う踏切道の構造改良事業に関する措置についての覚書

鉄総第 号

道政発第 号

昭和 年 月 日

運輸省鉄道監督局長

建設省道路局長

通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法の廃止に伴い、同法に規定する踏切道の構造改良に関する事業と同種の事業であつて、今後実施することが必要なものについては、踏切道改良促進法によりこれを実施するものとし、この場合において、鉄道事業者と道路管理者との協議が円滑に行なわれるようにするため、当分の間運輸省及び建設省は、左記の措置をとることを了解する。

なお、同種の構造改良で、右記のもの以外のもの(既に協議のととのつているものを除く)についても、指定の事項を除き、この措置によるものとする。

記

構造改良することが必要と認められる踏切道の指定等の基準は、別紙のとおりとし、この基準により協議が成立するよう、次の措置をとるものとする。

(イ) 運輸省は、この基準により協議が行なわれるよう通達等により鉄道事業者に対して指導を行なうこと。

(ロ) 建設省は、直轄で拡幅、舗装事業を実施する場合においては、この基準により協議を行なうほか、道路管理者に対し、この基準により協議が行なわれるよう通達等により指導を行なうこと。

(ハ) 踏切道構造改良事業に係る鉄道事業者が行なう公安委員会に対する交通規制等の手続きについては、道路管理者はこれに協力するものとする。

|

|

|

|

別紙 構造改良することが必要と認められる踏切道の指定等の基準

一 指定

幅員が二・三メートルをこえ、かつ、舗装されていない踏切道(自動車が通行可能なものに限る。)又は幅員が二・三メートルをこえる道路(自動車が通行可能なものに限る。)に接続する踏切道で、その幅員が接続する道路の幅員より小さいものは、踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令(昭和三七年運輸省建設省令第一号)第二条第一項第二号に該当する構造の改良を実施すべき踏切道として、指定できるものとする。

ただし、昭和四五年度末における一日当たりの自動車交通量が、別表に掲げる一日当たりの鉄道交通量に応じ、同表の数値以下であると認められるものは、この限りでない。

二 事業の対象

踏切道改良促進法による構造改良のうち、拡幅又は舗装事業(以下「拡幅、舗装事業」という。)の対象は、踏切道の前後の道路幅員までの拡幅、舗装又は踏切道の舗装工事とする。

三 踏切道の範囲

踏切道の範囲は、次に定めるところによる。

(イ) 踏切遮断機のない場合は、最外側軌条の内側より二・五メートルの線と道路の幅員の路端線で囲まれる部分。

(ロ) 踏切遮断機のある場合は、当該遮断機の外側〇・五メートルの線と道路の幅員の路端線で囲まれる部分。

(ハ) 除雪作業のための除雪列車運転区間については、(イ)(ロ)にかかわらず最外側軌条の内側より三・五メートルの線と道路の幅員の路端線で囲まれる部分。

(ニ) 斜角で交差している場合は前記(イ)(ロ)(ハ)の規定による踏切道の範囲内にその一部が入る枕木及びその基礎の全部を踏切道の範囲に加える。(別図1参照)

(ホ) 拡幅舗装を実施する範囲については

(A) 前後の道路幅員の異なる場合においては、狭い方の道路の幅員により踏切道の範囲に定める。

(B) 前後の道路幅員が四・五メートル未満の踏切道については、人道として片側に〇・五メートルまでを踏切道の範囲に附加することができる。

四 舗装の種別等

拡幅、舗装事業で実施する踏切道の舗装の種類は、セメントコンクリート、アスフアルトコンクリート及び鋼板舗装とし、原則としてレーンマークを入れる。ただし、一日当たりの踏切交通遮断量(当該踏切道における自動車(二輪のものを除く。)の一日当たりの交通量に一日当たりの踏切遮断時間(一列車一分として計算する。)を乗じた値をいう。)が千台時以上である場合及び踏切遮断量が千台以下の場合であつても、鉄道側が当該費用から通常の舗装(別図2及び2のの2に示すセメントコンクリート、アスフアルトコンクリート舗装をいう。)で実施する場合に要する費用を控除した額を負担する場合には連接軌道とすることができる。

(注) 交通量は、現在交通量とする(現在交通量不明の場合は最近の調査結果より推算する。)

五 費用負担

拡幅、舗装事業に要する費用の鉄道事業者と道路管理者との負担の区分の基準は、次のとおりとする。

(一) 構造改良(舗装のみ)

注一 ( )内は人口五〇万以下の市町村(特別区を除く。)の市町村道の踏切道に係る負担分とする。

注二 大手私鉄とは、東武鉄道、東京急行電鉄、京王帝都電鉄、小田急電鉄、京浜急行電鉄、西武鉄道、京成電鉄、相模鉄道、名古屋鉄道、南海電気鉄道、京阪神急行電鉄、近畿日本鉄道、京阪電気鉄道、阪神電気鉄道及び西日本鉄道の一五事業者をいう。

(二) 構造改良(拡幅及び舗装)

(イ) 現在幅員分(1)に同じ

(ロ) 拡幅部分 踏切道の設置の際における道路の占用許可の条件等で鉄道事業者が費用の全部又は一部を負担すべきことが明らかである場合を除き、全額道路側が負担する。

(三) 拡幅工事に伴う保安設備、運転設備及び踏切番舎の移転等の附帯工事費

保安設備等を、踏切道の拡幅により移転する必要を生じた場合は、原則として既存施設をそのまま移転するものとし、その負担区分は(2)〜(ロ)によるものとする。ただし、踏切道の拡幅に伴い、踏切遮断機による遮断部分を増加する場合は、拡幅後の踏切道幅員から非遮断部分の長さ(従来の踏切道における遮断桿の先端より、踏切道、路端までの長さ)を差引いた部分を遮断するために要する増加工事費に限り道路側の負担とする。この場合における発生物件の評価額は、上記の道路側負担金より差引き、当該物件は鉄道側が処分するものとする。(別図3参照)

(四) 徐行運転経費等

(イ) 拡幅、舗装事業を実施中の徐行運転経費は、工事費に計上しないものとする。

(ロ) 踏切道の範囲外の軌道施設又は道路施設に係る費用は、それぞれ当該施設管理者が負担するものとする。

(五) 踏切道の維持、修繕その他の管理については、引続き協議するものとする。

|

|

|

|

別表

|

|

|

|

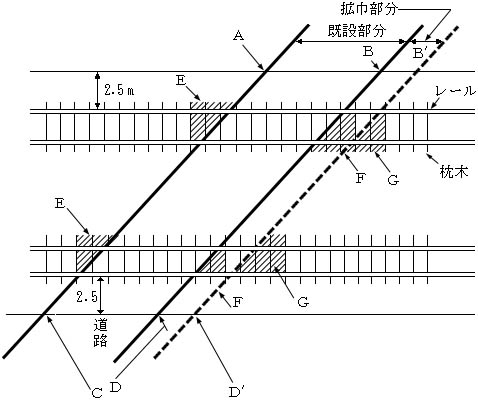

(別図1) 三(二)の斜角で交差している場合の踏切道の範囲

(イ) 舗装のみの場合

A、C、D、B間の実線に囲まれる踏切道のほか、斜線部分E及びFの部分も踏切道の範囲とし、当該事業費を計算する場合の対象工事に含めるものとする。ただし、E及びFの部分については舗装は行なわない。

(ロ) 拡幅及び舗装の場合

B、D、D′、B′間を拡幅部分とすればその部分は道路負担分とし、既設部分及び斜線のE及びGの部分は国鉄、大手私鉄の場合は道路側、鉄道側が共同して費用を負担する対象とする。

ただし、E及びGの部分については、舗装は行なわない。

|

|

|

|

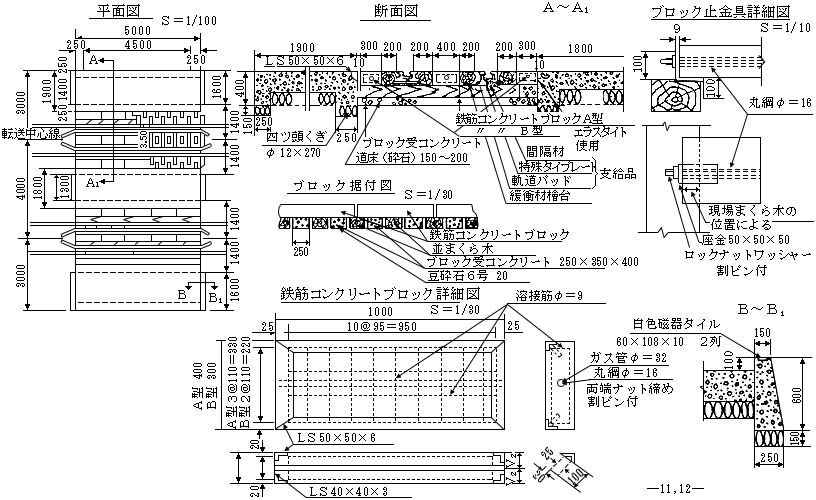

(別図2)踏切道構造標準図1

|

|

|

|

(別図2の2)踏切道構造標準図2

|

|

|

|

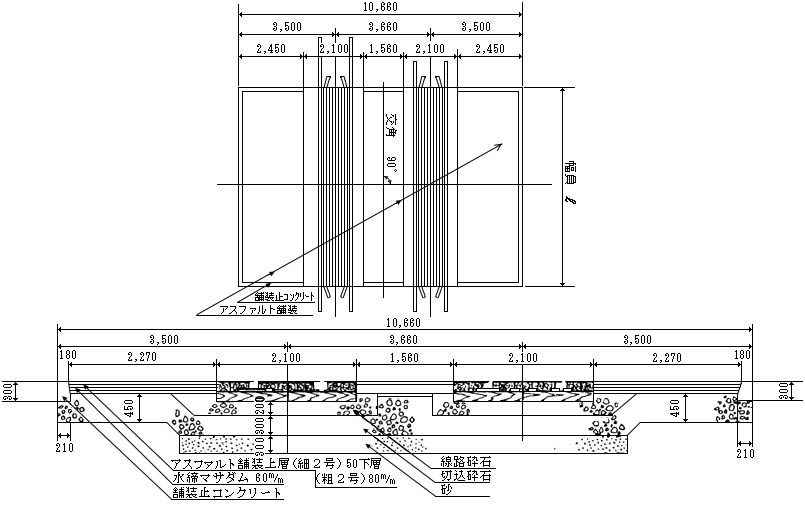

(別図3) 1 在来全遮断の場合

在来全遮断のものは拡幅後においても全遮断にする費用は道路側負担とする。

図1のように増設を要する場合は、Aは移設、Bは新設とし道路側負担とする。

図2のように遮断桿の延長に要する費用は道路側負担、この場合、在来遮断機の能力上新規A′を必要とする場合は購入費と在来機器の評価額との差額を道路側負担とする。

2 在来半遮断の場合

在来半遮断のものは、在来の未遮断部分(図で二m)を除いた幅を遮断するに必要な施設の費用を道路側負担、未遮断部分に相当する部分まで遮断桿を延長する場合は当該延長に要する増加費用は鉄道側負担とする。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |