地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて

|

|

|

(別紙) 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度

第1 総則

1 適用範囲

一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃及び料金並びに実施運賃及び料金の設定又は変更については、別に定める場合を除いて、この制度を適用する。

2 用語の定義

(1) 「一般バス」とは、「定期観光バス」、「高速バス」及び「限定バス」以外の乗合バスをいう。

(2) 「定期観光バス」とは、道路運送法施行規則(以下「規則」という。)第一五条の一二第一項第一号に基づき、運行計画上、定期観光運送を目的として定めた系統を運行する乗合バスをいう。

(3) 「高速バス」とは、都市間を結び停車する停留所を限定して運行する急行系統で、概ね五〇キロメートル以上の系統を運行する乗合バスをいう。

(4) 「限定バス」とは、道路運送法(以下「法」という。)第八六条第一項に基づき、旅客の範囲を限定する条件を付された乗合バスをいう。

(5) 「手回品」とは、旅客が携行する物品をいう。

(6) 「特別初乗運賃」とは、利用者に対する適切なサービス提供の観点から適用区間距離を短縮する等した初乗運賃(いわゆる「一〇〇円バス」運賃等。)をいう。

(7) 「特定路線運賃」とは、自社又は他社の路線と競合する場合に共通乗車等利用者の利便を図る観点から運賃調整が必要な場合、又は運賃設定上の不合理を調整する場合にあって、自社の基準賃率等により算出される上限運賃額を上回る上限運賃額の設定を行う運賃をいう。

(8) 「大人運賃」とは、適用旅客の範囲を中学生以上とする運賃をいう。

(9) 「小児運賃」とは、適用旅客の範囲を小学生以下とする運賃をいう。

3 運賃及び料金の設定と変更

次に掲げる場合を運賃及び料金の設定とし、その他の場合は運賃及び料金の変更とする。

(1) 事業の許可及び事業計画の変更認可に伴い当該許可及び認可にかかる路線及びこれと接続する路線の停留所相互間の運賃及び料金を定める場合

(2) 運行計画変更のうち運行系統の変更(新設を含む。)に伴い当該路線の停留所相互間の運賃及び料金を定める場合

(3) 事業計画変更のうち停留所の新設(位置の変更を除く。)に伴い新設停留所と既設停留所相互間の運賃及び料金を定める場合

(4) 従来設定されていなかった種類の運賃及び料金を新たに定める場合

第2 運賃及び料金の種類

運賃及び料金の種類の区分は次のとおりとする。

1 運賃及び料金の区分

普通旅客運賃

定期旅客運賃

回数旅客運賃

運輸に関する料金

2 上限運賃(認可対象運賃)

法第九条第一項の規定による認可を受けた次の運賃をいう。

イ 片道普通旅客運賃

ロ 通勤定期旅客運賃

ハ 通学定期旅客運賃

ニ 普通回数旅客運賃

3 実施運賃(届出対象運賃)

法第九条第三項の規定により、認可を受けた上限運賃の範囲内で届け出た次の運賃をいう。

(1) 片道普通旅客運賃の実施運賃

イ 片道普通旅客運賃

ロ 特殊普通旅客運賃

(2) 通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃の実施運賃

イ 通勤定期旅客運賃

ロ 通学定期旅客運賃

ハ 特殊定期旅客運賃

(3) 普通回数旅客運賃の実施運賃

イ 普通回数旅客運賃

ロ 特殊回数旅客運賃

4 運輸に関する料金

(1) 上限料金(認可対象料金)

法第九条第一項による認可を受けた料金をいう。

(2) 実施料金(届出対象料金)

法第九条第三項により認可を受けた上限料金の範囲内で届け出た料金及び(4)の特別料金をいう。

(3) 一般料金

法第九条第一項の認可を受けた上限料金の範囲内で定める料金、すなわち特別料金以外の料金であり、多数の旅客の利益に影響を及ぼすと認められる料金で、現在設定されている料金のうち一般バスにおける座席指定料金、座席定員制料金等が該当する。

適用方法等は第6・6―4による。

(4) 特別料金

法第九条第一項の旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして、規則第一〇条第一項で定める特別座席料金、手回品料金等をいう。

適用方法等は第6・6―4による。

第3 運賃及び料金の制定形態

1 運賃の制定形態

(1) 適用基準

イ 一般バスの運賃の制定形態は、対キロ区間制、特殊区間制、均一制及び地帯制とし、地域別の適用基準は原則として次のとおりとし、路線の態様、旅客の流動状況等を勘案して選択するものとする。

1) 都市内の路線―均一制、地帯制又は特殊区間制

2) 都市近郊の路線―特殊区間制又は対キロ区間制

3) 地方の路線―対キロ区間制

ロ 定期観光バスの運賃の制定形態は、時間距離併用制を原則とする。ただし、定期観光バスの系統が一系統しかない場合、あるいは、二以上の系統がある場合でも運行距離と所要時間が概ね比例している場合は距離制によることができる。

ハ 高速バスの運賃制定形態は、原則として対キロ制とする。

ニ 限定バスの運賃の制定形態は一般バスの制定形態を準用する。

(2) 運賃区界の定め方

制定形態に応じた運賃区界の標準的な定め方は第8・2による。

2 運輸に関する料金の制定形態

運輸に関する料金の制定形態は、事業者の任意とする。

第4 上限運賃の水準に関する特例

1 特定路線運賃

次に該当する場合にあっては、自社の基準賃率等により算出される上限運賃額を上回る上限運賃額の設定を特定路線運賃として認めることができるものとする。ただし、当該上限運賃額は、実施運賃額を常にこれと同額とする確定上限運賃として取り扱うものとする。

(1) 他の事業者との競合路線における運賃調整

他の事業者との競合路線において共通乗車の実施等により利用者利便の向上を図ろうとする場合であって、運行回数等のウェイト面で主として経営する事業者の運賃額に調整上げする場合又は同程度の運行回数等であって両者の平均運賃額に調整上げする場合。

(2) 自社の路線相互間の運賃調整

一部経過地が異なる自社路線の同一停留所間で運賃を同額に設定する必要がある場合であって、運行回数等のウェイト面で主たる路線の運賃額に調整上げする場合又は同程度の運行回数等であって両路線の平均距離による運賃額に調整上げする場合。

2 面的競合の場合

運行回数等のウェイト面で主として経営する事業者が均一制、特殊区間制又は地帯制を採っている都市部において、いわゆる面的に競合する事業者については、次の何れにも該当する場合に限り、原価計算を行わず主として経営する事業者の運賃額と同額までの調整を認めるものとする。

(1) 当該制度適用地域内における全事業者の当該地域運送収入に対して、主として経営する事業者の当該地域運送収入が七〇%を超える場合、又は、当該競合する事業者の当該地域運送収入が一〇%未満の場合。

(2) 当該競合する事業者の全地域運送収入に対して、当該地域運送収入が三〇%未満の場合。

3 初乗運賃

概ね二キロメートルまでの近距離区間に適用する運賃は、運送原価の適正な負担等の観点から、基準賃率により算定される運賃を超えた定額の初乗運賃とすることができる。

4 割増運賃

(1) 有料道路割増

一般バス、定期観光バス及び限定バスの路線で道路整備特別措置法に基づく有料道路、道路運送法に基づく一般自動車道及びその他の有料道路区間については、有料道路割増の適用を認めるものとする。

(2) 特殊割増

イ 次に掲げる場合は事情に応じて、特殊割増を適用しても差し支えない。割増率は、それぞれ当該路線の運送原価、旅客の運賃負担力、他の交通機関との関連等を勘案のうえ、定めるものとする。

1) 深夜早朝(二三時以降五時まで)の間にバスを運行する場合

2) 登山、スキー、スケート等の観光客を対象にバスを運行する場合

3) 劇場、野球場等の一時的な需要に応じてバスを運行する場合

4) その他特殊な路線であって当該路線の運送原価が他の路線に比較して著しく高い場合

なお、相当の地元利用者がある場合には、これらの者に対して定期旅客運賃及び回数旅客運賃について基準運賃額を適用するとともに、地元利用者であること等の確認についての地元自治体の協力を前提として普通旅客運賃についても同様の措置をとることができる。

この場合においては、特殊割増後の額及び基準運賃額のいずれもそれぞれの適用対象に係る上限運賃額とする。

ロ 割増率が上限運賃額の二倍程度までについては、他の交通機関との関連や旅客の運賃負担力等を勘案の上、割増率の算出基礎の添付を省略できるものとする。

ただし、適用路線、適用区間、区間キロ程、割増率、通常の運賃額及び割増運賃額については、運賃改定時に各事項を記載した資料を添付させるとともに、適用路線別の運行回数、実車走行キロ、輸送人員及び運送収入についても整理させておくものとする。

第5 運賃及び料金の計算方法等

1 運賃計算基準賃率

運賃計算基準賃率(以下「基準賃率」という。)により運賃額を算出することが適当な場合にあっては、地域等の単位ごとに定めた基準賃率を用いて運賃を計算するものとする。

1―1 運賃の設定地域等の単位

事業者ごとに、一般バスについては「一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金の上限の認可に関する処理方針」(平成一三年一二月五日付け国自旅第一一六号)別紙一の標準運賃ブロック単位、高速バス、限定バスについては路線単位、定期観光バスについては地域単位に設定することを基本とするが、事業者の判断により、原価の差異が明確な場合等における営業所単位等の細分地域単位若しくは路線単位の設定又は全地域を一括した設定を認めるものとする。

1―2 バスの業種区分ごとの運賃計算方法

(1) 一般バス 対キロ区間制基準賃率×適用区間キロ×遠距離逓減率

(2) 高速バス 対キロ制基準賃率×適用区間キロ×遠距離逓減率

(3) 定期観光バス 対キロ制・時間制基準賃率×適用区間キロ・時間

(4) 限定バス 一般バスを準用する。

1―3 運賃計算キロ程・時間及び基準賃率の計算単位

(1) 距離制運賃

運賃計算キロ程は、別に定める場合を除いて、各停留所間の実キロ程とする。運賃計算キロ程は、キロ未満一位までとし、二位以下は一位に四捨五入する。なお、各停留所間の実キロ程は、運賃等上限設定(変更)認可申請時に実測のうえ確認するものとし、距離制基準賃率は一〇銭単位とする。

(2) 時間制運賃

運賃計算時間は、当該運行系統の運行計画で定める所定の所要時間(三〇分単位とし、一五分以上は三〇分に切り上げ、一五分未満は切り捨てる。)とし、時間制基準賃率は一円単位とする。

(3) 基準賃率計算上の一〇銭未満の端数は切り捨てるものとする。

(4) その他基準賃率を用いた標準的な運賃の計算方法については、第8・3による。

2 上限運賃の水準に関する特例による割増適用の場合

(1) 一般バス(対キロ区間制区間)

割増適用区間の運賃計算キロ程を次式により計算したキロ程とする。

当該停留所間の実キロ程×(1+割増率)

(2) その他

次式により計算する。

当該停留所間の上限運賃額×(1+割増率)

(3) 有料道路

イ 対キロ区間制の場合

割増率の算出方法は、次のとおりとする。

使用料金÷有料道路区間キロ程÷乗車密度÷(1−割引減収率)÷基準賃率=割増率

(注) 有料道路区間キロ程とは、有料道路を含む運賃区界停留所間のキロ程をいう。

ロ その他の場合

次の算式により算定した額(一〇円単位に四捨五入)を上限運賃に加算する。

使用料金÷乗車密度÷(1−割引減収率)

3 料金の計算方法

料金の標準的な計算方法については第6・6―4による。

第6 運賃及び料金の適用方法

6―1 普通旅客運賃

1 運賃の適用方法

(1) 小児片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃の半額とする。

(2) その他標準的な適用方法については第8・4による。

2 運賃の設定

(1) 片道普通旅客運賃は、運行系統が設定されている路線の各停留所間(定期観光バス運賃にあっては運行系統ごと)にはクローズドアの場合を除き必ず設定するものとする。

なお、二以上の運行系統に跨る停留所間についても必要に応じ設定して差し支えない。

(2) 小児片道普通旅客運賃は、特別初乗運賃の適用区間についての設定は任意とする。

(3) 特別初乗運賃として、利用者に対して適切なサービス提供の観点から、適用区間距離を短縮した初乗運賃又は適用路線を循環系統等に限定した均一運賃等を設定する場合は、均一制運賃、特殊区間制一区運賃、地帯制一地帯運賃、対キロ区間制初乗運賃より低い運賃額を設定できるものとする。

なお、この場合における標準的な算出方法は第8・1による。

この運賃は適用路線の範囲を限定することができる。

3 運賃の計算方

(1) 大人片道普通旅客運賃は、それぞれ運賃の制定形態に応じて計算する。

運賃計算上の端数は、原則として一〇円単位に四捨五入するものとする。ただし、運賃額が一、〇〇〇円以上になるものについては、五〇円単位とすることができるものとする。なお、この場合の端数処理については、二五円以上は切り上げ、二五円未満は切り捨てとする。

なお、高速バスについては、営業政策等の配慮から一〇〇円単位の運賃設定も認めるものとし、この場合の端数処理については、七五円以上は切り上げ、七五円未満は切り捨てるものとする。

(2) 小児片道普通旅客運賃の運賃計算上の一〇円未満の端数は、原則として一〇円単位に切り上げる。

6―2 定期旅客運賃

1 定期乗車券の種類

定期乗車券の種類は、次のとおりとし、原則として毎日発売するものとする。

日極め定期乗車券(暦日定期乗車券)

端数月極め定期乗車券

特殊定期乗車券

2 運賃の適用方法

(1) 通学定期旅客運賃を適用する旅客の範囲は、学校教育法第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園及び児童福祉法第三九条に規定する保育所に通学する者並びに事業者の指定する学校に通学する者とする。

(2) 小児定期旅客運賃は、大人定期旅客運賃の半額とする。

(3) その他標準的な適用方法については第8・5による。

3 運賃の設定

(1) 通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃は、旅客が通勤又は通学のためバスを利用すると推定される距離内(概ね三〇キロメートル程度)の各停留所間(二以上の系統に跨る区間を含む。)には普通回数旅客運賃を設定する場合及び特別初乗運賃に係るものを除き、必ず設定するものとする。

(2) 通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃を設定する場合においては、一か月定期旅客運賃は必ず設定するものとする。

4 運賃の計算方

通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。

(1) 計算基礎

イ 基準運賃額

普通旅客運賃が設定されている区間は、乗降区間の大人片道普通旅客運賃額とし、普通旅客運賃が設定されていない区間(乗換えの場合)は、次のとおりとする。

1) 地帯制及び均一制

地帯制又は均一制運賃額とするが、これにより難い場合は、地帯制又は均一制運賃額にその二分の一を加算した額とすることができる。

なお、通学証明書により事実上利用区間が限定される通学定期旅客運賃に限り二分の一加算方式は適用せず、均一制又は地帯制運賃額を基準運賃額とするものとする。

2) 特殊区間制

乗降停留所間の運賃区界数に対応する運賃額とする。

3) 対キロ区間制

乗降停留所間(乗降停留所が運賃区界停留所でない場合は、運賃区界停留所相互間)の運賃計算キロ程に対応する大人片道普通旅客運賃額とする。

ただし、それぞれの乗降区間の大人片道普通旅客運賃の併算額が前記の運賃額より低額となる場合は、併算額を基準運賃額とする。

ロ 推定乗車回数及び割引率については、事業者の任意とするが、実態に合わせて合理的な回数及び割引率とする。

(2) 計算方法

日極め定期乗車券(暦日定期乗車券)

1) 大人の通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃の計算方は次のとおりとし、運賃計算上の端数は一〇円単位に四捨五入する。

一か月定期旅客運賃

基準運賃額×推定乗車回数×(1−割引率)

2) 小児定期旅客運賃の運賃計算上の一〇円未満の端数は、一〇円単位に切り上げる。

6―3 回数旅客運賃

1 回数乗車券の種類

回数乗車券の種類は、次のとおりとし、プリペイドカード等これに相当するものを含む。

乗車回数式回数券(使用回数減算方式)

金券式回数券(使用金額減算方式)

2 運賃の適用方法

標準的な適用方法については第8・6による。

3 運賃の設定

一般バスについては、普通回数旅客運賃は通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃を設定する場合及び特別初乗運賃に係るものを除き、必ず設定するものとする。

4 運賃の計算方

(1) 計算基礎

基準運賃額

1) 乗車回数式回数券の場合は、乗降停留所間の片道普通旅客運賃とする。ただし、乗降停留所を指定しない場合は、券片表示の金額とする。

2) 金券式回数券の場合は、券面表示額(券片表示額の合計)とする。

(2) 計算方法

運賃の計算方法は、次のとおりとし、運賃計算上の端数は一〇円単位に四捨五入するのを原則とするが、乗車回数式回数券の場合は、運賃計算上の端数がでないように券片数で調整しても差し支えない。

イ 乗車回数式回数券 基準運賃額×券片数×(1−割引率)

ロ 金券式回数券 基準運賃額×(1−割引率)

6―4 運輸に関する料金

1 料金の種類

料金の種類は、次のとおりとする。ただし、これは料金の代表的なものの例示であり、その他の料金の設定を妨げるものではない。

座席指定制料金及び座席定員制料金

デラックスバス利用料金

特別座席料金

手回品料金

2 料金の設定

一般料金、特別料金とも、設定は任意とする。

3 料金の適用方法

一般料金は、全座席について座席指定制、座席定員制等を採ることにより多数の利用者の利便を図る運行について適用する。

特別料金は、いわゆるスーパーシート(特別座席)のように特別な設備を備えた車両を使用する等により、料金を支払う利用者に一般利用者と異なる特別な便益を提供する場合、又は、利用者が無料の手回品以外の物品をバス車内に持ち込む場合に適用する。

4 料金の額

料金の額は、一般料金については認可を受けた上限料金の範囲内で、また、特別料金は特に範囲を定めず事業者が任意に定めるものとするが、利用者の受益の程度、他の交通機関の運賃・料金、利用者の負担力等を勘案し、公正妥当なものとする。

6―5 その他

法第八二条第一項により運送することができる小荷物に関する運賃及び料金は、バス輸送の性格上、鉄道等と異なり荷物そのものの輸送力は極めて軽微であることを踏まえ、無規制となっている。

第7 割引運賃の種類

1 一般割引運賃

実施運賃のうち、基本運賃(片道普通旅客運賃、通勤定期旅客運賃、通学定期旅客運賃、普通回数旅客運賃)を基礎として、適用する旅客の区分に応じて一定率又は一定額を減じて設定する運賃(適用する期間に限定のないものに限る。)であり、主な種類は次のとおりとする。

なお、障害者等割引運賃については、原則として一定率を減じて運賃設定するものとし、1・(2)〜(4)及び2に掲げる運賃は当該一定率に応じてさらに割引することができるものとする。

(1) 障害者等割引運賃(身体障害者及び知的障害者、児童福祉法の適用を受ける者等を対象とする。)

(2) 特殊普通旅客運賃

イ 乗継割引乗車券(バス・バス乗継割引乗車券、バス・鉄道乗継割引乗車券等)

ロ 団体旅客運賃(団体割引乗車券及び学生団体割引乗車券)

ハ 往復普通旅客運賃(往復割引乗車券)

(3) 特殊定期旅客運賃

イ 乗継割引定期券(バス・バス乗継割引定期券、バス・鉄道乗継割引定期券等)

ロ 通勤通学定期旅客運賃

ハ 通勤(通学)共通定期券

ニ その他特殊割引定期券(企業定期券等)

(4) 特殊回数旅客運賃

イ 通学回数旅客運賃

ロ 定期回数旅客運賃(通勤定期回数旅客運賃、通学定期回数旅客運賃)

ハ 乗継割引回数券(バス・バス乗継割引回数券、バス・鉄道乗継割引回数券等)

ニ 乗降区間指定回数券(乗降停留所指定高速バス回数券、区間指定割引回数券等)

ホ その他特殊割引回数券(バス共通回数券、バス・鉄道共通回数券等)

2 営業割引運賃

需要喚起等を目的として、適用する期間又は区間その他の条件を付して設定する運賃であって一般割引運賃以外のものであり、主な種類は次のとおりとする。

(1) 特殊普通旅客運賃

イ 利用日限定乗降フリー乗車券(一日乗降フリー乗車券、特定地域内乗降フリー一日乗車券等)

ロ 記念乗車券(適用期間を限定したもの)

ハ その他特殊割引乗車券(バス・鉄道共通一日乗車券、季節割引乗車券、周遊割引乗車券等)

(2) 特殊定期旅客運賃

イ 利用時間限定割引定期券(昼間定期券、買物定期券等)

ロ 利用期間限定割引定期券(夏休み専用定期券、学期定期券等)

ハ 利用日限定割引定期券(平日定期券等)

ニ 特定地域フリー定期券

ホ 複数路線共通定期券

ヘ その他特殊割引定期券(敬老定期券、環境定期券、継続購入割引定期券等)

(3) 特殊回数旅客運賃

イ 利用時間限定割引回数券(昼間回数券、買物回数券等)

ロ 利用日限定割引回数券(ノーマイカーデー専用回数券、土日祝日割引回数券等)

ハ 高頻度利用者割引(高速バス等で乗車回数に応じて乗車券を提供することにより、需要喚起を図る割引制度)

ニ その他特殊割引回数券(敬老回数券、特殊割増区間における地域住民の負担軽減用割引回数券等)

第8 標準的な適用方法等

以下に上限運賃を設定するに際しての標準的な適用方法等及び実施運賃に係る主な一般割引運賃の標準的な適用方法等を補足的に例示する。なお、適用例に準じた申請又は届け出については、内容の審査を一部省略するものとする。

1 一般バスの運賃計算賃率等の標準的な算出方法

運賃計算キロ程が二キロメートルを超え一〇キロメートル(又は二キロメートルを超え五キロメートル)までの部分にかかる賃率を基準賃率とし、二キロメートルまでの部分にかかる賃率は基準賃率の二倍とし、一〇キロメートルを超え二〇キロメートル(又は五キロメートルを超え一〇キロメートル)までの部分にかかる賃率は基準賃率を一割以上減じた賃率とし、二〇キロメートル超え三〇キロメートル(又は一〇キロメートルを超え一五キロメートル)までの部分にかかる賃率は基準賃率を二割以上減じた賃率とし、三〇キロメートル(又は一五キロメートル)を超える部分にかかる賃率は基準賃率を三割以上減じた賃率とし、累加法による。

ただし、地域の実情に応じて設定することを妨げるものではない。

また、特別初乗運賃については、原則として、対キロ区間制及び対キロ制の場合は初乗運賃での設定キロ程に、概ね二分の一を乗じたキロ程を基準とし、他の運賃制定形態の場合もこれと同様の考え方を基準とするものとする。

2 運賃区界の定め方

イ 対キロ制

全停留所を運賃区界停留所とする。

(注) 運賃区界停留所とは、運賃計算の起点となる停留所をいう。

ロ 対キロ区間制

1) 運賃区界停留所間のキロ程は、地域の実情、営業政策等を考慮のうえ、事業者の任意により原則として概ね一キロメートル以上のキロ程で定めるものとする。

2) 主要停留所及び他の路線との分岐点に所在する停留所(分岐点に停留所が所在しない場合は、その至近距離にある停留所)については、原則として運賃区界停留所とするものとする。

3) 運賃区界停留所以外の停留所は外方の運賃区界停留所からの運賃を適用する。

ただし、運賃区界停留所から概ね三〇〇メートル以内の停留所は、原則として指定停留所とし、当該運賃区界停留所からの運賃を適用する。

ハ 特殊区間制

1) 運賃区界停留所は、原則として等間隔に定めることとし、一区の距離は地域の実情、営業政策等を考慮のうえ、概ね二キロメートル以上とする。

2) 運賃区界停留所はそれぞれ重複させる。

ニ 均一制及び地帯制

行政区画、経済圏、旅客の流動状況等を勘案して定める。

3 運賃の計算方法

(1) 同一路線で運賃の制定形態が異なる区間がある場合

イ 対キロ区間制区間と均一制又は地帯制区間

(例)

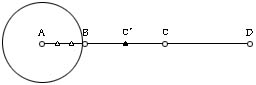

AB間からB以遠に跨る区間の運賃は、対キロ区間制運賃として計算するがAB間とB以遠の運賃を併算した額が前記運賃額より低額となる場合は併算額とする。ただし、この場合において、BC(Cは最初の運賃区界停留所)間にC′(▲印)の如く停留所がある場合、AC′間の運賃はAC間の運賃を適用せずAB間の運賃にBC間の運賃の半額程度を加算した額とする(C′にかかる運賃は、均一制又は地帯制区間内からの跨り運賃のみを設定するものとする。)。なお、△印は対キロ区間制区間と均一制又は地帯制区間に跨る区間の運賃を調整するための運賃区界停留所で、運賃区界停留所の定め方は対キロ区間制の場合に準ずるものとする。

ロ 対キロ区間制区間と特殊区間制区間

(例) AD間特殊区間制

AD間からD以遠に跨る区間の運賃は、対キロ区間制運賃として計算するがAD間とD以遠の運賃を併算した額が前記運賃額より低額となる場合は併算額とする。ただし、この場合においてDE(Eは最初の運賃区界停留所)間にE′(▲印)の如く停留所がある場合、AE′間の運賃はAE間の運賃を適用せず、AD間の運賃にDE間の運賃の半額程度を加算した額とする(E′にかかる運賃は特殊区間制区間内からの跨り運賃のみを設定するものとする。)。なお、△印は対キロ区間制区間と特殊区間制区間に跨る区間の運賃を調整するための運賃区界停留所で、運賃区界停留所の定め方は対キロ区間制の場合に準ずるものとする。

ハ 均一制区間と地帯制区間又は特殊区間制区間

均一制区間内を原則として地帯制の一地帯又は特殊区間制の一区とみなしてそれぞれ地帯数又は区数に対応する運賃とする。

(2) 同一路線で基準賃率の異なる区間がある場合

(例)

A、B及びB、Cの区間を比較して、距離の長い区間、すなわち、B、C間二五円〇〇銭の基準賃率を用いて斜線の部分(B、D、E、F)の運賃を計算するが、この場合斜線の部分の各停留所間の運賃計算キロ程は次の方法によって算出したキロ程とする。

イ A、B間(B、Fの部分)

A、B間の各停留所間の実キロ程×(A、B間基準賃率÷B、C間基準賃率)

ロ B、C間(B、Dの部分)

実キロ程とする。

ハ 斜線の部分

イとロのそれぞれのキロ程を合計する。

4 普通旅客運賃の適用方法

(1) 普通旅客運賃の適用方法は、第6・6―1に定めるほか、次のとおりとする。

イ 片道普通旅客運賃は、旅客が片道一回乗車する場合に適用する。

ロ 特殊普通旅客運賃は、往復普通旅客運賃、団体旅客運賃、利用日限定乗降フリー乗車券、特定地域内乗降フリー乗車券、乗継割引乗車券等の特殊な普通旅客運賃を設定する場合に適用する。

ハ 片道普通乗車券を使用する旅客が途中下車したときは、原則として前途の区間の乗車を認めない。

(2) 団体旅客運賃の適用方法

イ 団体旅客運賃は、旅行目的、行程を同じくする者で構成された旅客が一般客と混乗して乗車する場合に適用するものとし、同運賃を適用する団体の構成人員数は地域の実情に応じて定めることができる。

ロ 学生団体旅客運賃を適用する旅客の範囲は、第6・6―2・2(1)の通学定期旅客運賃等の適用範囲の旅客及びその付添人(教職員及び旅行あっせん人を含む。)とする。

ハ 団体旅客運賃は、原則として座席定員制及び座席指定制の自動車には適用しない。

5 定期旅客運賃の適用方法

(1) 定期旅客運賃の適用方法は、第6・6―2に定めるほか、次のとおりとする。

イ 通勤定期旅客運賃、通学定期旅客運賃は、旅客が同一停留所の区間を不定回数乗車する場合に適用する。

ロ 通勤定期旅客運賃は、乗車目的及び適用旅客の範囲を限定しない。

ハ 特殊定期旅客運賃は、通勤通学定期旅客運賃、利用時間限定定期券、特定地域内乗降フリー定期券、乗継割引定期券等の特殊な定期旅客運賃を設定する場合に適用する。

ニ 定期乗車券を使用する旅客については、途中下車及び乗車回数を制限しない。

ホ 定期旅客運賃は、原則として座席定員制及び座席指定制の自動車には適用しない。

(2) 通勤通学定期旅客運賃の計算方法は、第6・6―2・4を適用するほか、次のとおりとする。

乗降停留所間の通勤定期旅客運賃と通学定期旅客運賃の合算額を全区間往復乗車となる場合は二分の一した額、その他の場合は四分の一した額とする。

(3) 端数月極め定期乗車券の計算方法

1) 不正乗車防止等の理由により、月極め定期乗車券とする場合は、通用期間の終期を月末とし、通用期間の始期は、端数の日数(一日以上一か月未満)のある月極め定期乗車券とする。

2) 前記の端数の日数のある月極め乗車券を発売する場合は、それぞれ端数の日数のある定期旅客運賃を設定する。

なお、端数の日数のある定期旅客運賃は、次の算式により算定した額(一〇円未満の端数は一〇円単位に四捨五入する。)とし、推定乗車回数及び割引率は、実態に合わせて合理的な回数及び割引率とする。

一か月と端数の日数のある定期旅客運賃

基準運賃額×(推定乗車回数+端数の日数の2倍)×(1−割引率)

6 回数旅客運賃の適用方法

(1) 普通回数旅客運賃の適用方法は、第6・6―3に定めるほか、次のとおりとする。

イ 回数旅客運賃は、旅客が同一停留所間を多回数乗車する場合、または旅客が片道普通旅客運賃設定区間内の不特定停留所間を多回数乗車する場合に適用する。

ロ 特殊回数旅客運賃は、通学回数旅客運賃、定期回数旅客運賃、乗降停留所区間を指定する回数券、利用時間限定回数券、乗継割引回数券、観光割増等設定区間における地元住民の負担軽減用回数券等の特殊な回数旅客運賃を設定する場合に適用する。

ハ 通学回数旅客運賃を適用する旅客の範囲は、第6・6―2・2(1)の通学定期旅客運賃等を適用する旅客の範囲と同一とする。

ニ 回数乗車券を使用する旅客が途中下車したときは、原則として前途の区間の乗車を認めない。

(2) 定期回数旅客運賃の適用方法

イ 運賃の適用方法

1) 定期回数旅客運賃は、旅客が同一停留所間を毎日一往復する場合に適用する。

2) 通勤定期回数旅客運賃は、原則として適用旅客の範囲を限定しない。

3) 通学定期回数旅客運賃を適用する旅客の範囲は、第6・6―2・2(1)の通学定期旅客運賃等を適用する旅客の範囲と同一とする。

4) 定期回数乗車券を所持する旅客が途中下車したときは、前途の区間の乗車を認めない。

5) 定期回数旅客運賃は、原則として座席定員制及び座席指定制の自動車には適用しない。

6) 小児定期回数旅客運賃は、大人定期回数旅客運賃の半額とする。

ロ 運賃の計算方

(イ) 計算基礎

1) 基準運賃額

乗降区間の大人片道普通旅客運賃額とする。

2) 割引率

割引率は、定期旅客運賃の割引率とする。

(ロ) 計算方法

1) 大人定期回数旅客運賃の計算方法は次のとおりとし、運賃計算上の端数は一〇円単位に四捨五入する。

基準運賃額×推定乗車回数×(1−割引率)

2) 小児定期回数旅客運賃の運賃計算上の一〇円未満の端数は、一〇円単位に切り上げる。

7 障害者等割引運賃の適用方法

(1) 運賃の適用方法

「第6 運賃及び料金の適用方法」及び「第8 4普通旅客運賃の適用方法」から「6 回数旅客運賃の適用方法」までと同一とする。

(2) 運賃の計算方法

イ 片道普通旅客運賃

片道普通旅客運賃×(1−割引率)

ロ 通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃

通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃×(1−割引率)

ハ 普通回数旅客運賃

イの計算式により算出される額×券片数×(1−割引率)

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |