Q1:次のA~Cのうち、最も適切な記述はどれか。

- A:どのような用途であっても、同じデータモデルを用いてデータを作成することが、効率的かつ有用性の高いデータ作成の方法である。

- B:データモデルが示しているのは、データに含まれるべき内容やデータの構造である。

- C:データモデルの構造を定義したものがデータである。

解答:B

解説 : 1.1 データモデルとは を参照

- A(×): データの利用目的が異なれば、データモデルも異なる。

- B(○):適切な記述である。

- C(×):データを定義したものがデータモデルである。

Q2:次のA~Dのうち、最も適切な記述はどれか。

- A:地物とは、現実世界に物体として実在する(目に見える)モノのみを指す。

- B:地物とは、応用スキーマの基本的な要素である。

- C:地理空間データを作成する際は、必ず現実世界の全てを網羅しなくてはならない。

- D:地理空間データを作成する際は、最初にデータの全てを作り、その後でデータを説明するためにデータモデルを作成する流れが一般的な手順である。

解答:B

解説 : 1.2 地物とは を参照

- A(×):行政界などの概念的な目に見えないモノも含む。

- B(○):適切な記述である。

-

C(×):すべてを網羅しようとすると、膨大なデータ量となり、作成には時間やお金がかかるため、利用目的に応じて必要な地物とその性質・関係性のみを抽出して地理空間データとして記述するのが現実的である。

- D(×):まず初めに、必要な地物を定義し、地理空間データに含むべき範囲を明確にするためデータモデルを作る必要がある。

Q3:次のA~Dのうち、最も適切な記述はどれか。

-

A:地理空間データのデータモデルを作成する際の記法はデファクトスタンダード(業界において広く使われることにより、事実上標準化した基準)として、規格化されている。

- B:データモデルはデータを作成する際にのみ使用する物なので、データ作成者だけが理解できる形式で記述しておけばよい。

- C:ISO/TC211において、地理空間データのデータモデルの記法は“クラス図”を採用している。

- D:データモデルを多くの人に理解してもらうためには、簡易に誰でも扱うことができる文章(テキスト形式)のみによる記述が望ましい。

解答:C

解説 : 1.3 データモデルの記法 を参照

- A(×):デファクトスタンダードではなく、国際標準化団体ISO/TC211により記法が定められている。

- B(×):データを作成する際だけではなく、使用する際にもデータモデルを理解する必要があるため、誰もが理解できることが重要である。

- C(○):適切な記述である。

- D(×):文章のみの記述ではなく、クラス図による記法が正しい。

Q4:次のA~Cのうち、最も適切な記述はどれか。

- A:クラス図はUML(統一モデリング言語)の図の一つである。

- B:クラス図は、構造(クラス)の関係性のみを表現する図である。

- C:クラス図は性質を表す文書と関係性を示すURLにより構成される。

解答:A

解説 : 2.1 UMLクラス図とは を参照

- A(○): 適切な記述である。

- B(×): クラス図には性質やクラス同士の関係性が記載されている。

- C(×): クラス図はモノと性質を示す「箱」とそれらをつなぐ「線」により表現される図である。

Q5:次のA~Dのうち、最も適切な記述はどれか。

- A:データモデル中で類似する地物を表現することがあるため、クラス名は1つのデータモデルの中で複数回同じものを使用してもよい。

- B:1つのクラスに対し、ステレオタイプとクラス名の記述は必ず1つずつになる。

- C:クラス図中の各クラスを構成する要素は「ステレオタイプ」、「クラス名」、「データモデル名」の3つである。

解答:B

解説 : 2.2 クラス を参照

- A(×):1つのデータモデル内でクラス名を用いて識別するため、クラス名はユニークである必要がある。

- B(○):適切な記述である。

- C(×):「ステレオタイプ」、「クラス名」、「属性」の3つである。

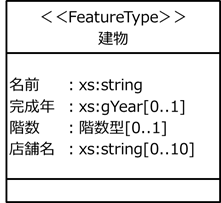

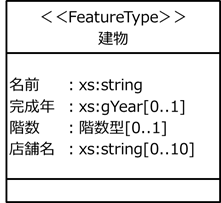

Q6:次の図から読み取れる内容として、A~Dのうち、最も適切な記述はどれか。

- A:属性「階数」は省略してもよい。

- B:属性「店舗名」の記述回数は必ず0回もしくは10回の2通りになる。

- C:属性はすべて異なる属性の型が指定されている。

- D:属性である「名前」には多重度が無いため、何回でも記述することができる。

解答:A

解説 : 2.3 属性 を参照

- A(○):適切な記述である。多重度が最小0回のため、省略してもよい。

- B(×):記述回数は0回から10回の間になる。

- C(×):「名前」と「店舗名」はxs:stringのため同じである。

- D(×):多重度を省略した場合、必ず1回記述するという意味である([1]の省略)。

Q7:次のA~Dのうち、最も適切な記述はどれか。

- A:gml:CodeTypeを用いた場合、コードリストに適切なコードが無い場合は何も記述できない。

- B:基本的な型である文字列・整数は標準で用意されているものを指定する。

- C:距離を属性として入れる際、数値のみを属性値としたい場合はgml:LengthTypeを用いる。

- D:複数のデータを1つにまとめて記述することはできない。

解答:B

解説 : 2.4 属性の型 を参照

- A(×):コードリストに適切なコードが無い場合は文字列を記入することができる。

- B(○):適切な記述である。

-

C(×):gml:LengthTypeは単位(mなど)を入れた長さに用いる。長さを数値のみを属性値に入れる場合はxs:integerやxs:doubleなど数値型を用いる。

- D(×):新しいクラスを定義し、属性の型として指定することで、複数のデータを1つにまとめて記述できる。

Q8:次のA~Dのうち、最も適切な記述はどれか。

- A:関連(association)を設定する際は、必ずお互いが役割を持ち、互いに対応関係を辿ることができるようにする必要がある。

- B:集成(aggregation)は全体となるクラスが無くなると、部品となるクラスもなくなるという強い関係性を持つ。

- C:合成(composition)では、識別子を使って参照する方法を用いる。

- D:関連名とは関連を識別する名称のことで、省略してもよい。

解答:D

解説 : 2.5 クラス間の関連 を参照

- A(×):関連には向きを指定することができ、片方のみが対応関係を辿ることもできる。

- B(×):これは合成の説明である。

- C(×):合成の場合は、全体のデータの内部に部品となるデータを記述する方法を用いる。

- D(○):適切な記述である。

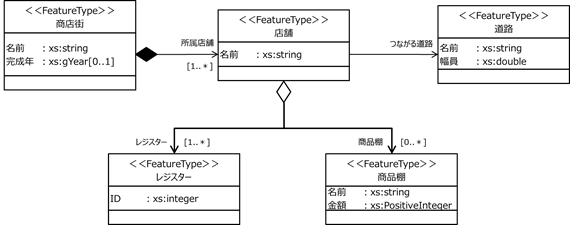

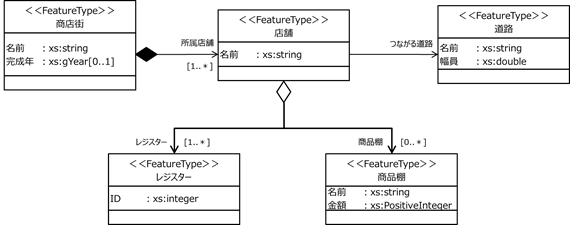

Q9:次の図から読み取れる内容として、A~Dのうち、最も不適切な記述はどれか。

- A:商店街のクラスが無くなった場合、店舗のクラスも無くなる。

- B:道路のクラスからどの店舗につながっているかを辿ることができる。

- C:店舗にはレジスターが必ず1つ以上存在する。

- D:店舗が無くなってもレジスター及び商品棚のクラスは残る。

解答:B

解説 : 2.5 クラス間の関連 を参照

- A(×):適切な記述である。合成の関係なので、全体となるクラスが無くなると部品のクラスも無くなる。

- B(○):店舗から道路への片方向の関連なので、逆に道路から店舗へ辿ることはできない。

- C(×):正しい。多重度が[1..*]のため、店舗に対して1つ以上のレジスターが存在する。

- D(×):正しい。集成の関係のため、全体となるクラスが無くなっても部品のクラスは無くならない。

Q10:次のA~Dのうち、最も適切な記述はどれか。

- A:継承の際は特化クラス側に関連名称を記述する必要がある。

- B:継承の際は、汎化クラスが持っている属性だけが特化クラスに引き継がれる。

-

C:継承を行った際、特化クラスは汎化クラスの属性を引き継ぐため、クラス図上にて特化クラスの属性として、引き継いだ属性全てを必ず記述しなくてはならない。

- D:同じ属性を持つ複数クラスの共通する属性をまとめて汎化クラスとし、継承することでデータモデルの管理をしやすくすることが継承のメリットである。

解答:D

解説 : 2.6 クラス間の継承 を参照

- A(×):継承の際は関連名称を持たない。

- B(×):継承の際はクラスの性質を受け継ぐ仕組みであるため、属性だけではなく、他のクラスとの関係も引き継がれる。

- C(×):継承された属性はクラス図上で特化クラスの中には記載しない。

- D(○):適切な記述である。

Q11:次のA~Cのうち、最も不適切な記述はどれか。

- A:地理空間データモデルの場合、幾何形状はステレオタイプ<<TyPe>>を用いる。

- B:ステレオタイプ<<FeatureType>>のクラスに従って作成されたデータは必ずしも識別子を持たなくてもよい。

- C:ステレオタイプは必要に応じて、データモデル作成者が自由に定めてもよい。

解答:B

解説 : 2.7 ステレオタイプ を参照

- A(×):適切な記述である。

- B(○):地物が識別できなくてはならないため、識別子が必須となる。

- C(×):適切な記述である。

Q12:次のA~Dのうち、最も適切な記述はどれか。

- A:抽象クラスを汎化クラス、具象クラスを特化クラスとして継承を行った場合、実際のデータとして生成されるのは特化クラスのみである。

- B:クラス図上で抽象クラスと具象クラスを見分ける方法はないため、別途定義文書等を参照して判断する必要がある。

- C:継承を行う際、汎化クラスは必ず抽象クラスにする必要がある。

- D:抽象クラスは継承時に特化クラスになることができない。

解答:A

解説 : 2.8 抽象クラスと具象クラス を参照

- A(○):適切な記述である。

- B(×):抽象クラスはクラス名がイタリック(斜体)で表記されているので区別できる。

- C(×):具象クラスを汎化クラスとして用いることもできる。

- D(×):抽象クラスを特化クラスとして、更にそこから継承を行うことができる。

Q13:次のA~Dのうち、最も不適切な記述はどれか。

- A:多重度が[1]の場合、多重度の記載を省略することができる。

- B:多重度で使用する”*”は何度でも繰り返すことができるという意味を持つ。

- C:[5..10]という多重度の場合、繰り返し回数は5回か10回の2通りである。

- D:ある属性を記述しない、もしくは1回記述することができる場合は[0..1]を指定する。

解答:C

解説 : 2.9 多重度 を参照

- A(×):適切な記述である。

- B(×):適切な記述である。

- C(○):[5..10]は最小5回、最大10回の多重度を意味する。

- D(×):適切な記述である。

Q14:次のA~Dのうち、最も適切な記述はどれか。

- A:パッケージは1つのデータモデルに対し、1つだけ指定できる。

- B:パッケージ同士は必ず独立しており、パッケージ間には関係性を持たせることができない。

- C:パッケージの中にあるクラスを表現する際、パッケージ名とクラス名をダブルコロン(::)でつなぐ。

- D:パッケージ図中のパッケージを示す形状はクラス図のクラスの形状と同じ箱型である。

解答:C

解説 : 2.10 パッケージとパッケージ図 を参照

- A(×):テーマに沿って複数のパッケージを作ることができる。

- B(×):パッケージ同士は関係を結んだり、階層構造にしたりすることができる。

- C(○):適切な記述である。

- D(×):パッケージはクラスと同様の箱ではなく、フォルダの形で記載される。

Q15:次のA~Dのうち、最も適切な記述はどれか。

- A:i-URのUrban

Functionは建物や道路など目に見える地物を定義している。

- B:CityGMLはi-URを拡張したもので、4つのパッケージから構成される。

- C:3D都市モデルでは、日本特有の地物を正しく表現するためにCityGMLやi-URを参考にして、データモデルを全て新規作成している。

- D:CityGMLで定義されたクラスは、接頭辞をつけることで、どのパッケージに定義されているかがわかる。

解答:D

解説 : 3.1 3D都市モデルの全体像 を参照

- A(×):Urban FunctionはCityGMLに定義されていない、都市計画区域のような目に見えない概念的な地物を定義している。

- B(×):i-URがCityGMLを拡張した4つのパッケージである。

- C(×):3D都市モデルでは、CityGMLやi-URで定義されたクラスから、使用したいクラスとクラス間の関係のみを抽出し、利用している。

- D(○):適切な記述である。

Q16:次のA~Dのうち、最も不適切な記述はどれか。

- A:CityGMLでは、”_”(アンダースコア)をクラス名称の頭につけることで抽象クラスであることを示している。

- B:3D都市モデルで定義されているすべての地物はどのLODでも表現できる。

-

C:幾何形状の基本となるものは点(gml:Point)、折れ線(gml:LineString)、多角形(gml:Polygon)及び立体(gml:Solid)である。

- D:面の外周を構成する点の順序は反時計回りになる。