平成11年8月中旬、日本近海で発生した熱帯低気圧は、日本列島を南岸沿いにゆっくりと進み、東京湾の南海上から北上して、関東地方を中心に東海地方から東北地方南部にかけての広い範囲に強い雨を降らせた。この熱帯低気圧は動きが遅く、発達した雨雲により関東各地は記録的な豪雨となった。

首都圏を貫流する荒川の流域では、埼玉県内の上・中流域で、8月12日から降り始めた雨が13日夕方から豪雨となり、14日夜まで長時間降り続いた。源流部にある三峰雨量観測所(埼玉県大滝村三峰山頂)では降り始めからの総雨量が498

mmに達し、昭和22年9月に関東地方を襲い多大な被害をもたらしたカスリーン台風の545 mmに次ぐ、戦後2番目の大雨となった。 この大雨で荒川は大増水し、治水橋(大宮市)と新荒川大橋(熊谷市)地点の水位観測所では、災害発生の恐れのある警戒水位を1.30

mから1.80 m上回ったため、14日午後9時5分、建設省と気象庁は荒川流域に洪水警報を発令した。荒川のピーク時の水位は、新荒川大橋地点で14日午後9時に警戒水位を1.83

m超えるa.p. + 5.33 m[注]、治水橋地点では15日午前5時に警戒水位を3.81

mを上回るa.p. + 11.31 mとなり、両地点とも昭和41年に観測を開始して以来最高の水位を記録した。また、下流域の岩淵水門(上)水位観測所(北区)では、14日午後11時頃に警戒水位を超え、15日午前10時には警戒水位を2.2

m上回る最高水位a.p. + 6.30 mとなった。この水位は、観測所から約2 km離れたjr赤羽駅周辺の地盤より約3.50 mも高く、カスリーン台風、狩野川台風(昭和33年9月)に次いで戦後3番目の高水位であった。

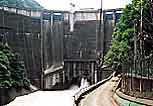

荒川は、東京都と埼玉県を合わせて19区42市23町8村を流れ下り東京湾へと注ぐ、流域面積2940 km2、流域人口約920万人の重要河川である。人口密度は一級河川としては最も高い約3100人/km2で、流域における資産の蓄積も膨大であることから、この川が氾濫した場合には、その被害は計り知れないものになることが予想されている。このため、建設省では200年に一度の洪水にも耐え得る川づくりを目指して、現在、荒川上流域にダム群を、中流域には5つの調節池を建設する計画を進めており、すでに上流域では二瀬ダム(大滝村)と浦山ダム(荒川村)を完成させ、中流域には荒川第一調節池が整備されている。

今回の大雨では、これらの治水施設が洪水調節効果を発揮して、下流域での増水を軽減、放流量の調節によるダムの洪水調節総量は、二瀬ダムで683万m3、浦山ダムで962万m3となった。また、調節池内にある貯水池の彩湖には平成9年3月の完成以来初めて流入堤を越えて洪水が流入、最大時には約690

m3/sの水が流れ込み、調節池全体では2070万m3、東京ドーム約20杯分の水が貯留された。

この洪水調節効果を検証してみると、東京都内では岩淵水門付近の水位が53 cmも低下、また、河口から8.3 kmの地点にかかる京成押上線の八広駅(墨田区)と四ツ木駅(8飾区)間の橋梁付近では39 cm低下したと算定される。押上線の橋梁は、周辺地区の地盤沈下により線路と交差する部分の堤防がほかより低くなっていたため、建設省と京成電鉄により橋梁を全面架替し、嵩上げする工事が進められていたが、完成する直前にこの洪水となった。もし上流での洪水調節が行われていなかったとすれば、水位は39 cm上がり、橋梁まであと7 cmというところまで迫っていたことになる。橋脚に流木が引っ掛かり嵩上げが起これば、最悪、川が氾濫することも考えられた。 橋梁の安全点検を行った八広駅の藤崎伍郎助役は、「当時は下り線がまだ旧橋梁を利用していたので、線路のすぐ下を濁流がゴーゴーとすさまじい音を立てて流れていた。水位はこの時が最高だったようだ。ふだんは静かな川も増水すると怖い」と洪水時の様子を語っている。 また、荒川から墨田川へと洪水が大量に流れ込むのを防ぐため、分流点にある岩淵水門が8年ぶりに閉じられた。今回の増水では、閉鎖された水門の荒川側で最高水位a.p. + 6.30 mを記録した15日午前10時には、隅田川側ではそれよりも4.60 m低いa.p. + 1.70 mの水位にとどまった。水門周辺での隅田川の堤防高はa.p. + 7.00 m程度であり、上流にあたる新河岸川からの流量も増えていたことから、もし水門によって洪水調節が行われていなかったなら、隅田川は非常に危険な状態になっていたと考えられている。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||