4.今後の施策のあるべき方向性と具体的施策

(1)施策の基本的方向性

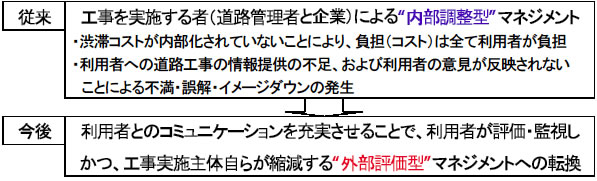

今後は、道路利用者と工事主体である道路管理者、占用企業者が相互のコミュニケーションを充実させることで、道路利用者が主体となって道路工事を評価・監視するとともに、道路工事により発生する渋滞の度合いに応じてインセンティブ/チャージを課することにより、工事実施主体自らが道路工事を縮減する“外部評価型”マネジメントへと転換することが必要である。

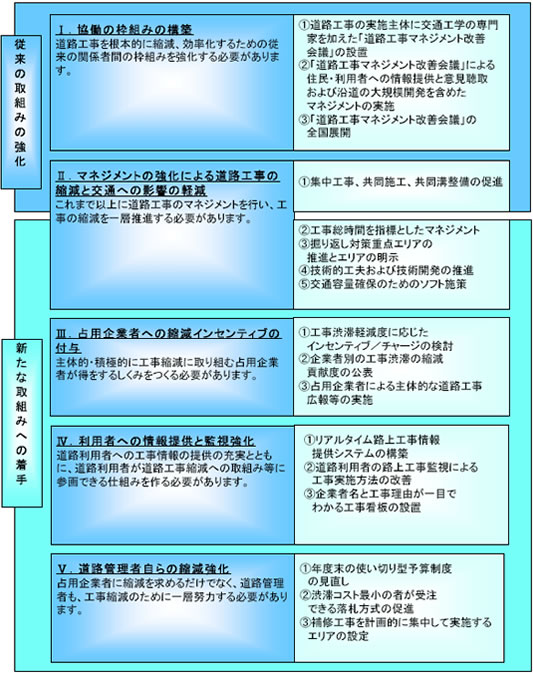

外部評価型マネジメントへの転換にあたっては、以下の5つの柱に沿って具体的施策を進めるのが適切である。

I.協働の枠組みの構築

IIマネジメントの強化による道路工事の縮減と交通への影響の軽減

III.占用企業者への縮減インセンティブの付与

IV.利用者への情報提供と監視強化

V.道路管理者自らの縮減強化

|

|

| 【従来の構図】(内部調整型) |

【今後の構図】(外部評価型) |

(2)具体的施策の提案

I.協働の枠組みの構築

これまで道路工事の実施主体を中心に運営されてきた道路工事調整協議会の合理性・透明性をより高めるとともに、この枠組みを活用して道路工事マネジメントを全国展開する必要がある。

| (1) |

道路工事の連絡調整を行う協議会はこれまで道路工事の実施者を中心に運営されていたが、今後は透明性・合理性をより高める観点から、交通工学やプロジェクトマネジメントの専門家が参画する「道路工事マネジメント改善会議」として、機能強化を図ることが必要である。これにより、道路工事に伴う交通渋滞の有効な緩和策を専門家の意見を踏まえて講じるなど、道路工事改善のマネジメント力の向上を図ることが可能になる。 |

| (2) |

「道路工事マネジメント改善会議」において、住民・利用者への道路工事の実施計画に関する情報提供や意見聴取を行うとともに、工事を客観的に評価する仕組みについても構築を進め、道路工事に対するアカウンタビリティの向上を図るための取組みを行うべきである。また、沿道で大規模開発を行う者から引き込み工事を登録してもらい、それを含めて工事調整を行うなど、沿道利用者を含めてマネジメントを行うことも有効である。 |

| (3) |

「道路工事マネジメント改善会議」を全国展開することにより、地方部においても道路工事の効率化への取組みを拡大することが必要である。 |

II.マネジメントの強化による道路工事の縮減と交通への影響の軽減

道路工事の質を落とすことなく、道路工事の縮減及び道路工事による交通への影響(渋滞や歩行者への影響など)の軽減を図るため、従来の道路工事マネジメントに加えて、利用者が道路工事の縮減・改善を実感できる新たなマネジメントや技術開発を推進する必要がある。

| (1) |

従来より行われている集中工事や共同施工を引き続き推進するとともに、道路の掘り返しを抜本的に抑制するのと同時に災害に強いライフラインの整備においても重要である共同溝の整備に今後も積極的に取り組むべきである。 |

| (2) |

道路工事の関係者間で年間の総工事実施時間を一定量以下に抑制するような社会実験を実施し、縮減目標および縮減結果が明確になるような施策の実施が必要である。 |

| (3) |

面的集中工事とその後の掘削規制を一体的に実施する「掘り返し対策重点エリア」の実施・拡大するとともに、当該エリアをロゴマーク等で周知することによって道路工事が確実に縮減され、かつ利用者にもそのことが実感できる施策を実施すべきである。 |

| (4) |

海外に見られるような迅速な施工技術や交通容量を確保するための交通工学的技術を参考に、わが国においても交通への影響の軽減に資する技術的工夫を出来る限り行うとともに、技術開発をより一層推進すべきである。 |

| (5) |

道路使用・占用許可の弾力的運用を引き続き推進するなどソフト施策の推進も不可欠である。社会的トータルコストを総合的に勘案した上で昼夜間連続工事の実施を認めたり、渋滞を減少させるための信号制御の実施や迂回路表示の充実を図るべきである。 |

| 番号 |

地区名 |

路線名 |

区間 |

延長(km) |

| (1) |

品川区

中延地区 |

国道1号 |

戸越三〜松原橋 |

1.8 |

| 中原街道 |

平塚橋〜南千束 |

1.7 |

| 環七通り |

松原橋〜南千束 |

1.6 |

| (2) |

大田区

南馬込・池上・大森

地区 |

国道1号 |

松原橋〜千鳥 |

2.9 |

| 国道15号 |

大森海岸駅前〜大森町駅前 |

2.0 |

| 環七通り |

松原橋〜大森東 |

3.3 |

| 池上通り |

大森駅前〜千鳥 |

3.4 |

| (3) |

台東区浅草橋地区 |

国道6号 |

浅草橋〜蔵前一 |

0.8 |

| 靖国通り |

浅草橋〜東神田 |

0.4 |

| 蔵前橋通り |

蔵前一〜鳥越一 |

0.8 |

| 清洲橋通り |

東神田〜鳥越一 |

0.8 |

| (4) |

千代田区

外神田地区 |

国道17号 |

須田町〜湯島一 |

1.1 |

| 蔵前橋通り |

湯島一〜外神田五 |

0.8 |

| 中央通り |

外神田五〜万世橋 |

0.6 |

|

H15 より実施する東京23 区内の掘り返し対策重点エリア※

| ※ |

エリア内の幹線道路(国道、都道府県道)を対象に、ある一定期間に面的に集中工事を実施し、次年度以降の5年間、緊急工事以外の掘り返しを抑制する施策。 |

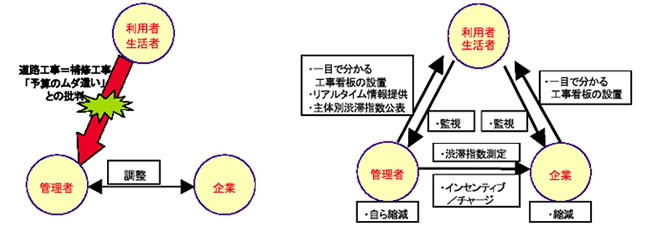

III.占用企業者への縮減インセンティブの付与

道路工事による渋滞コストを占用企業者が負担する仕組みを構築するなど、占用企業者へのインセンティブ/チャージを導入することにより、占用企業者の主体的・積極的な工事縮減への取組みを、道路工事の質を落とすことなく促進する必要がある。

| (1) |

英国のレーンレンタル制度を参考にしつつ、工事の規模や交通量に応じて企業に対し、インセンティブ/チャージを付与するような仕組みを構築することが重要である。 |

| (2) |

企業者別に工事渋滞の縮減貢献度を公表することで、工事実施の効率化に積極的に取り組む企業とそうでない企業を明確化し、企業のイメージアップ(ダウン)による縮減インセンティブを検討することも必要である。そのため、従来の道路工事に伴う交通規制日数調査に加え、道路工事に伴う渋滞の発生状況および縮減施策による渋滞軽減度を評価できる指標を構築し、実状を調査することが必要である。 |

| (3) |

「道路工事が利用者に迷惑を及ぼしている」という認識に立って、占用企業者が道路管理者と連携を図りつつ、自らコスト負担し、主体的に道路工事に関する広報・情報提供を行う仕組みを構築すべきである。 |

東京23区の路上工事内容の内訳(平成13年度実績)

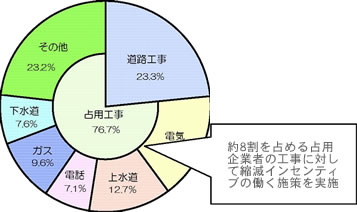

IV.利用者への情報提供と監視強化

道路利用者への工事情報の提供を充実させるとともに、道路利用者が積極的に道路工事縮減への取組みや個別の道路工事に関与・参画できる仕組みを構築する必要がある。

| (1) |

道路工事の情報をわかりやすく利用者に提供することで道路工事による利用者への影響を軽減する必要がある。道路工事の情報提供は従来から行われてきたが、現場からリアルタイムな実施状況を収集し、区域内の主要な道路を網羅した面的な工事情報を既存のVICS 情報と一体的に提供するなど、情報提供をさらに充実させることで、利用者が工事箇所を迂回したり、通過する時間をずらすことが可能となる。 |

| (2) |

また道路利用者が、道路工事の縮減施策や個別の道路工事に対して意見や要望を述べることができる仕組みを構築し、常に道路利用者を意識することによって道路工事を改善していくべきである。このための一つの方法として、ドライバーや歩行者などの道路利用者からモニターを募集し、道路工事の改善施策についての意見提出、個別の道路工事実施状況の監視を行っていただくとともに、工事の評価を行う場を設置するなど、利用者の『目』に晒すことによって、道路工事を改善していくことが有効である。

|

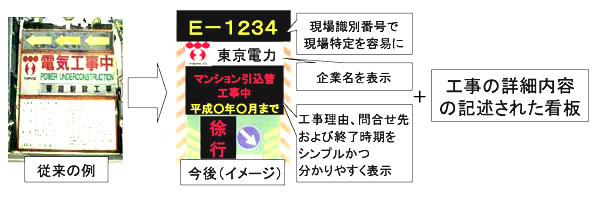

| (3) |

さらに、工事実施主体名、工事理由、工事の終了時期等が一目でわかるように工事看板および保安設置基準等を見直すことにより、道路工事が何故行われているのか、いつ終わるのかを利用者に分かりやすく周知し、道路工事に対する理解を促進することが必要である。 |

|

| リアルタイム路上工事情報提供システムのイメージ図 |

|

|

| 企業者名と工事理由が一目でわかる工事看板(イメージ) |

|

V.道路管理者自らの縮減強化

占用企業者に縮減を求めるだけでなく、道路管理者も、道路工事の質を落とすことなく工事縮減のために一層努力する必要がある。

| (1) |

例えば、年末・年度末への補修工事の集中化を抑制するために、補修工事に関わる予算を複数年度にわたって執行することが可能となるような制度の導入等を検討することが必要である。 |

| (2) |

また、入札金額が最小の者が落札する通常の発注方式に換えて、入札金額と渋滞コストの軽減度(工期短縮日数や渋滞軽減度など) を同時に勘案し、落札者を選定する発注方式を採用することによって渋滞コストを内部化するなど、道路利用者のみが渋滞コストを負うことのない仕組みを構築し、導入を促進することが必要である。 |

| (3) |

大規模な道路の補修工事については、将来必要となる工事を特定することが可能であるので、道路管理者が率先して道路工事のイメージを改善し、工事期間・コストの縮減を図るため、あるエリアの補修工事を集中的に行い、以後数年間は大規模な補修工事を一切行わない「補修工事集中実施エリア」の設定も有効である。 |

東京23区における実施主体別工事実施日数月別推移(平成14年度実績)

施策の柱と具体的施策

|