略 歴

| 昭52 |

一橋大学社会学部卒業

|

| 昭54 |

〃 経済学部卒業 |

| 昭57 |

〃 大学院博士課程から一橋大学商学部産業経営研究所助手 |

| 昭59 |

一橋大学商学部産業経営研究所 専任講師 |

| 昭63 |

一橋大学商学部産業経営研究所 助教授 |

| 平2 |

ハーバード大学Ph.D.(歴史学) |

| 平4 |

ミシガン大学グローバル・リーダーシップ・プログラム・コアファカルティー |

|

| 平7 |

一橋大学商学部産業経営研究所 教授 |

| 平9 |

一橋大学イノベーション研究センター教授・副センター長 |

| 現在 |

平成11年より一橋大学イノベーション研究センター教授・センター長 |

主な著書

「経営革命の構造」(岩波書店)、「わが社の経営理念と行動指針」(日本経営協会総合研究所)、「次世代のリストラ、リエンジニアリング」(講談社)、「創造するミドル」(有斐閣)、「戦略的国家・企業・個人を求めて:パワー・トゥ・ザ・ピープル」(創元社)

|

|

|

今の日本の状況について言えることは、「小手先のことをやっていては絶対ダメ」ということである。アメリカは世界中からいいものを集めるシステムを作り上げてしまったのに対し、日本では世界的に通用する業界は少ない。今の日本にはもはや資源はほとんどなく、唯一残されたヒューマンリソースを生かし、「知識の時代」に対応する体制を作っていくことが求められている。

小手先のことだけではなく、抜本的な改革が必要という点で、建設省も、既存の縦割り組織の壁にとらわれないこと、予算の配分硬直化をうち破っていくことなど課題は多い。

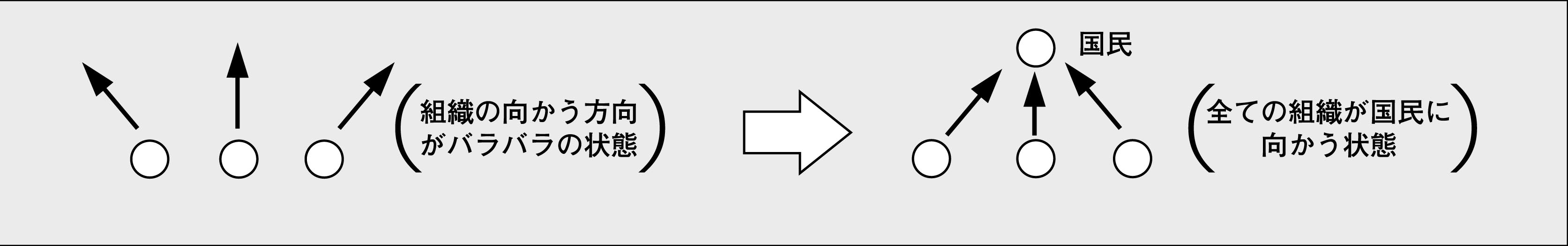

派閥やセクショナリズムが幅をきかす組織を改革する上で、重要なことは、「全ての組織が顧客(国民)に向かう」ということであろう。目指す方向が一致すれば、バラバラの組織も一体化する。

これからの日本は「ビジョン」を明確にして、「選択と集中」で、プライオリティを決めて政策、投資を行っていくことが大切である。使命が終わっているものについて投資を行う余裕はもはやない。プライオリティを決めると、落とされたことろから必ず文句が出てくるものだが、そこは国家としての明確なビジョンの下、正しい道を毅然と示すことが重要である。

「ビジョン」を明確にして、政策にプライオリティをつけていく場合、「分散化」ということが特に重要になる。例えば、アメリカでは、ニューヨーク、シカゴ、ロサンジェルス、デトロイト等、それぞれの都市で強みのある業種を抱えており、それぞれに機能を果たしている。そのため、アメリカ人が職につくに当たっては、業種や会社名だけでなく、都市で選択する事も可能である。これに対し日本は東京一極集中から抜け出せないどころか、さらにひどくなっている。機能を「分散化」することが、地方にも活力を与えることになるし、雇用も創出するのではないか。

現に今の日本は、私の考えるあるべき未来像(SOHOが浸透することなどで、郊外の平屋建ての家に住み、短パンTシャツで仕事をして、夕方からゴルフが出来るような生活)から相当かけ離れてしまっている。通勤に往復3時間もかかる生活など、「知識社会」にはありえないことだ。政府もこれから先、100年、200年の単位で日本のあり方を考えて欲しい。

最後に・・・ 私は、日本人も、今の仕事よりやりがいがある仕事があると思ったら、どんどん新しい仕事に移った方がいいと思っている。これからの日本を変えていかなければならない創造的なベンチャー企業は優秀な人材を求めている。建設省若手諸君も大いに外の世界に飛躍して欲しい。守りに入ってはダメだ。攻め続けることが大事である。人材を失って政府もはじめてビジョンなき組織の脆さに気付くであろう。

|

|