調査概要

全国貨物純流動調査(物流センサス)調査の概要

調査の目的

全国貨物純流動調査(物流センサス)は、全国の貨物流動を荷主側から捉え、貨物の真の発着地、産業活動との関連等を明らかにすることを通じて、貨物純流動の実態を詳細に明らかにするための唯一の実態調査として、「全国貨物純流動調査」を5年おきに実施しています。

その結果は、物流施策の立案、幹線道路や港湾、空港の計画など物流に関する施策計画の立案のための 基礎資料にとどまらず、大学等における物流全般に関する調査・研究等に広く活用されています。

調査の沿革

本調査は1970年度に第1回調査が実施され、その後5年おきに実施されてきました。

1970年度はいわゆる高度成長期に、1975年度は第1次オイルショックを経て安定成長への転換期に、1980年度は物流活動の量的拡大から質的充実へ展開されはじめた時期に、1985年度はわが国経済のソフト化・軽薄短小化に対応して、小口化・高速化等の輸送ニーズに大きな変化の現れた時期に、1990年度は著しい円高と内需主導型経済による高度成長があった時期に、1995年度は円高の進行に伴う産業構造の変化、労働力不足や環境悪化等を背景にした適切な輸送機関の選択の推進への取組みがあった時期に、2000年度はグローバル化の進展、環境制約の高まり、少子高齢化などにより我が国の経済社会は大きく変化してきた時期に、2005年度は経済のグローバル化や環境志向のさらなる進展、地域の活力向上、安全・安心社会の確立への要請が高まった時期に、2010年調査はリーマンショックによる経済の停滞と回復が始まった時期に、2015年調査は経済のグローバル化、少子・高齢化の進展に加え、東日本大震災後の復興が進むなか実施されてきました。

2015年度調査以降、新型コロナウィルス感染症の影響や景気動向により物流構造も変化していることが予想され、このような経済社会状況の変化に即して、効率的で持続可能な物流体系を形成していくことが重要な課題となっています。この課題に対処するためには、国民生活や産業活動と物資の動きの関係、物資輸送に関する各種輸送機関分担、輸送経路などの実態を把握しておくことが必要です。このような情勢を踏まえて、2021年度調査では、全国的な貨物流動の実態把握を目的として調査を実施をしています。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として実施しています。

調査の対象

<調査対象の範囲>

(1) 対象産業、事業所

本調査は、対象地域は全国とし、対象産業は貨物の出荷量の多い鉱業、製造業、卸売業、倉庫業の4産業を調査対象としています。また、貨物流動を出荷地点単位で捉える目的から、企業単位ではなく事業所単位に調査を実施しています。なお、本調査は、鉱業、製造業、卸売業及び倉庫業から出荷される貨物を対象としており、主として法人から法人及び個人に出荷される貨物の流動を捕捉するものです。したがって、小売業や個人等から出荷される貨物は対象としていません。

1つの事業所の範囲は、事業所所在地における敷地内としています。ただし、対象事業所の敷地内で貨物の出入荷がない場合で、同一市区町村内に別途出入荷施設がある場合には、その施設での貨物流動を対象としています。また、倉庫業では事業所の所管する倉庫を事業所の範囲としています。

(2) 対象貨物

調査の対象とした貨物は、生産・仕入・販売活動等に伴い調査対象事業所に出入荷される原材料、製品、商品、廃棄物(事業系一般廃棄物は除く)などの物資です。ただし、連絡文書・カタログ等の書類、空コンテナ、空パレット等の返送、生産・販売活動とは直接関連のない事業系の一般廃棄物等は調査対象外としています。

抽出方法

<標本抽出の基本的考え方>

全国貨物純流動調査は標本調査であるため、全体の統計量を把握するには回収された調査データをもとに、全体量の推計、すなわち母集団推計の作業が必要となります。このため、標本設計に当たっては、標本誤差を小さくし、推計精度の向上に留意する必要があります。特に本調査では、1事業所当たり出荷量のバラツキが大きいことから、大規模事業所の抽出率を高め、出荷量の捕捉率の向上を図る必要があります。また、調査結果が特定の地域・業種・品目に関する流動量の把握など、さまざまな目的に利用されることから、標本抽出は地域・業種・事業所規模などからみて偏りなく行う必要もあります。

そこで、本調査では、過去の調査結果を踏まえ、次の基本方針により標本抽出を行っています。

なお、精度目標としては、調査対象4産業毎に貨物量で誤差率10%以内(信頼度90%)としています。

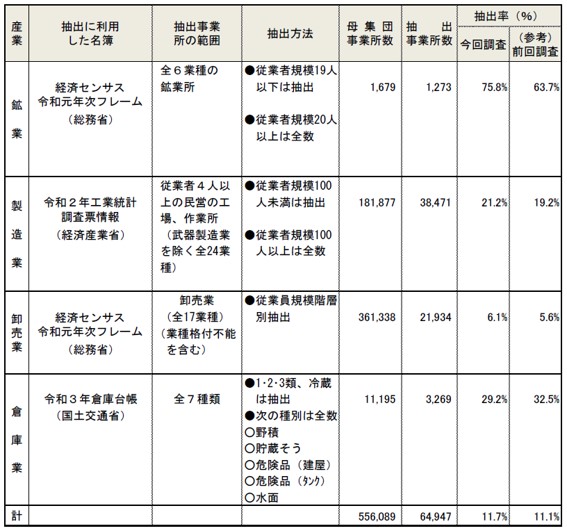

(1) 産業別標本抽出

調査対象産業は、各々標本抽出に用いる名簿が異なり、また、出入荷構造も異なるため、標本設計は産業別に行っています。このため、抽出率は産業毎に異なります。

(2) 母集団推計に対応した標本設計

実査によって得られるサンプルデータをもとに行う母集団推計は、産業業種別・都道府県別に行うことを想定しているため、標本設計も産業業種別・都道府県別に行っています。

(3) 標本出荷量の把握率の向上

製造業、卸売業については、従業者規模階層によって1事業所当たり出荷量に差があることから、標本設計はさらに従業者規模階層別に行っています。このため、同一産業内においても、従業者規模階層、業種により抽出率は異なります。

また、従業者規模階層別の標本抽出を行うことにより、結果的に従業者規模の大きい階層では抽出率が高まり、貨物量ベースでの捕捉率向上にもつながります。

(4) すべての階層における標本数の確保

最後に、(1)~(3)で設定した産業別・従業者規模階層別標本数を、各産業の業種別に最適配分(各業種の母集団数×変動係数による業種構成比による配分)した後、都道府県別に配分しています。

なお、母集団推計の際に、ゼロサンプル(サンプルデータを得られない推計区分の発生)や、極端に大きい拡大係数の発生を抑えるため、各都道府県別に標本数を配分する際には、各県に一定数を配分した後、残りを都道府県別母集団数で比例配分しています。

■ 産業別の抽出方法 <2021年(令和3年)調査>

調査事項

<調査の種類>

本調査では、調査対象事業所に対して次の2種類の調査の調査票を配布しています。

(1) 年間輸送傾向調査(以下「年間調査」という)

(2) 3日間流動調査(以下「3日間調査」という)

「年間調査」は、年間の出入荷量および輸送傾向を把握するため、前年度1年間における品類別出入荷重量、輸送機関利用割合、出荷先地域別重量割合などを調査したものです。

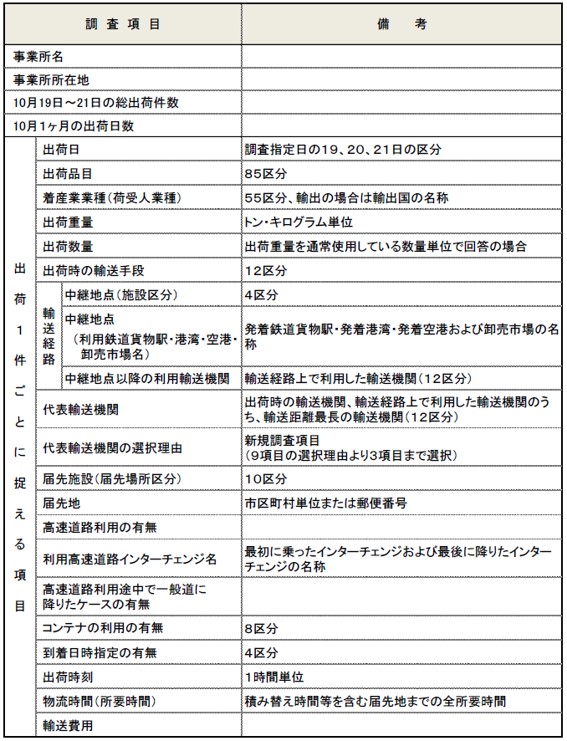

「3日間調査」は、貨物の流動を詳細に把握するため、出荷1件ごとに品目、荷受人業種、届先地、重量、輸送経路(輸送機関、利用輸送施設)、出荷時刻、所要時間、輸送費用などを調査したものです。

2021年(令和3年)調査における調査日は、2015年調査までとの連続性も踏まえ、10月中旬の火曜日から木曜日までの3日間を設定することとし、具体的には以下の3日間を調査日としました。

■ 3日間流動調査の調査日(2021年調査):2021年10月19日(火)~2021年10月21日(木)

なお、この2種類の調査を実施したのは、年間値で調査されている他統計との関連をみることや、1年間にわたる詳細な調査を行うことが困難であることなどによるものです。

また、「年間調査」「3日間調査」の整合を図るため、両調査は共通の調査対象事業所に対し一体で実施しており、調査対象事業所全体の貨物量への母集団推計の際にも、「年間調査」「3日間調査」共通の拡大係数を使用しています。

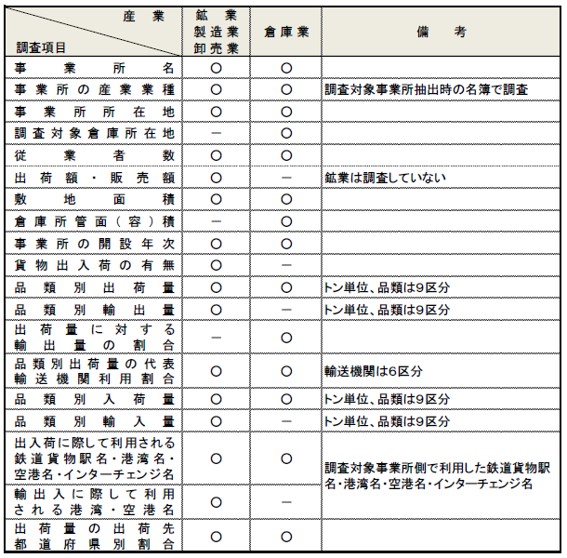

<調査票の種類>

「年間調査」では、各産業の特性を考慮して、対象産業により調査項目が一部異なる「一般用(鉱業、製造業、卸売業用)」「倉庫業用」の2種類の調査票を用いてます。また、「3日間調査」では、各産業に共通の調査票を用いています。

<調査項目>

「年間調査」および「3日間調査」の調査項目は以下に示すとおりです。

■ 年間調査の調査項目(2021年調査)

■ 3日間調査の調査項目(2021年調査)

調査の時期

<調査周期>

5年

<調査期間>

(1)年間輸送傾向調査:調査実施前年4月から調査実施年3月までの1年間

(2)3日間流動調査 :調査実施年10月の国土交通省が指定する3日間

調査票及び記入要領

<調査票>

・年間輸送傾向調査票(鉱業、製造業、卸売業)

・年間輸送傾向調査票(倉庫業)

・3日間流動調査票

<回答の手引>

・鉱業、製造業、卸売業用

・倉庫業用

調査の方法

<調査経路>

国土交通省ー民間事業者ー報告者

<調査票の配布時期・方法>

「3日間調査」の実査日の2週間前頃に郵送にて配布されます。

<調査票の提出期限・方法>

「3日間調査」の調査期間満了後、約20日以内に郵送又はオンラインにて提出するよう求めています。

なお、調査票提出期限までに提出がない報告者には、当省が外部委託している民間事業者を通じて電話にて督促を行い、調査への協力依頼を行っております。

- 国土交通省物流・自動車局物流政策課藤原、塩原、伊橋

- 電話 :03-5253-8801(内線41821、41863、41853)