利用にあたっての参考情報

全国貨物純流動調査(物流センサス)を利用するにあたっての参考情報

集計・推計方法

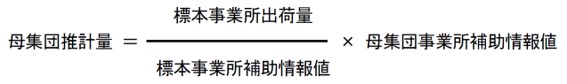

<母集団推計>

本調査は、標本調査として実施し、調査後に母集団(全体貨物量)の推計を行っています。母集団推計の方法としては、製造業・卸売業・倉庫業では比推定、鉱業では単純推定を採用しています。

比推定とは、事業所の出荷量と高い相関をもつ補助情報(製造業を例にとると出荷額)を用いて母集団事業所の出荷量を求める方法であり、これを式で表すと次のとおりです。

用語の解説

1)純流動

本調査でいう貨物流動の単位は「物資の移動により付加価値の生ずる単位流動」であり、製造業、卸売業などの調査対象事業所から出荷され、種々の輸送機関を用いて届先地に到着するまでが「純流動」の1つの単位である。

2)事業所(調査の単位)

調査の単位は、事業所(物の生産またはサービスの提供が業として行われる個々の場所)とした。したがって、同一経営者が異なる場所で事業を営む場合は、それぞれ異なる場所ごとの調査単位となる。

1つの「事業所」の範囲は、事業所所在地における敷地内とした。ただし、対象事業所の敷地内で貨物の出荷がない場合で、同一市区町村内に別途出荷施設がある場合には、そこでの貨物流動を対象とした。また、倉庫業では事業所の所管する倉庫を事業所の範囲としている。

3)従業者数

2021年9月末日現在、事業所に所属する従業者をいい、有給役員、常雇、臨時・日雇者は含むが、3ヶ月以上の長期欠勤者や事業所敷地内の他事業所(系列・関連企業等)の従業者は含まない。

4)事業所敷地面積

2021年9月末日現在、事業所が製造・販売・保管等に使用(賃借を含む)する敷地の面積をいう。ただし,鉱業の鉱区は敷地面積に含まない。

なお、共同ビルの1部を使用している場合は、専用部分の延床面積としている。

5)所管面(容)積

倉庫業が調査対象の場合、調査対象事業所が所管している倉庫ごとの面容積を指す。

なお、1・2・3類倉庫、野積倉庫、危険品倉庫(建屋)、水面倉庫では所管面積であり、貯蔵そう倉庫、危険品倉庫(タンク)、冷蔵倉庫では所管容積である。

6)出荷額

工業統計調査(経済産業省)の「製造品出荷額等」に準じて、製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、製造工程から出たくず・廃棄物の出荷額、その他の収入額の合計をいう。

1))製造品出荷額:事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他に支給して製造させたものを含む)を、事業所から出荷した時点での価格。自企業内の他事業所へ引き渡したもの、自家使用されたもの等を含む。内国消費税額は加算し、割引き・値引き額は差し引く。

2))加工賃収入額:他の所有に属する原材料・製品・半製品に加工、処理を加えた場合に受け取った加工賃。

3))その他の収入額:冷蔵保管料、据付工事料、余剰電力の販売収入額等。

7)販売額

経済センサス(総務省統計局)の「年間商品販売額」に準じた販売額をいう。自企業内の本支店間などでの商品の振替仕切額、他から販売を委託されている商品(受託品)の販売額、自店内で製造した商品の卸売(製造卸)額は含むが、不動産、有価証券の売買は含まない。

8)産業業種(発産業業種)

標本抽出に用いた名簿における調査対象事業所の産業分類をいう。

対象となる4産業(鉱業、製造業、卸売業、倉庫業)は、各々6、24、17、7分類に細分化している。

なお、本調査では日本標準産業分類における概ね大分類レベルの産業を「産業」とよび、それ以外の中・小分類レベルの産業を「業種」とよぶ。

9)調査対象貨物

生産・販売活動等に伴って事業所に出荷される原材料、製品、商品などの物資である。ただし、連絡文書・カタログ等の書類、空コンテナ、空パレット等の返送、生産・販売活動とは直接関連のない事業系の一般廃棄物等の貨物は対象外としている。また、倉庫業では保管物資に対象貨物を限定している。

10)出荷

2)に示す事業所の敷地内から、敷地外へ貨物が輸送されることをいう。

11)入荷

2)に示す事業所の敷地外から、敷地内へ貨物が輸送されることをいう。

12)輸出

出荷のうち、貨物の届先地が外国の場合をいう。

13)輸入

入荷のうち、事業所が直接または商社等に買付けを依頼して輸入されるものをいう。なお、倉庫業では輸入量の調査はしていない。

14)重量(出荷量、入荷量、輸出量、輸入量、流動量)

貨物の実重量をトン・キログラム単位で調査している。なお、ビン類、ガスボンベなど保存のための容器入りで輸送されるものは容器の重量を含むが、パレット、コンテナ等の輸送用容器の重量は含まない。

なお、トン・キログラム単位での調査が不能な場合には、通常使用している数量単位での回答とし、別途調査しているトン・キログラムに対する換算率を使用して、トン・キログラム単位に変換した後、集計を行っている。

2021年調査報告書に掲載した集計表の数値は、「年間調査」では2020年4月~2021年3月の1年間の母集団推計重量であり、「3日間調査」では2021年10月19日~21日間の3日間における母集団推計重量である。

15)出荷件数

「3日間調査」では、出荷貨物の出荷日、品目、荷受人業種(着産業業種)、届先地(市区町村)、届先施設、輸送機関、出荷時刻等が同一の場合は、重量を合算して、これを流動1件として調査している。

2021年調査報告書に掲載した集計表の数値は、2021年10月19日~21日間の3日間における母集団推計件数である。

16)流動ロット

出荷1件当たりの貨物出荷重量をいう。

17)発地

鉱業、製造業、卸売業では調査対象事業所の所在地を、倉庫業では倉庫の所在地を指す(いずれも市区町村単位で調査している)。

18)届先地(出荷先地・着地)

届先地は市区町村単位で調査している。

製造・販売・保管などに供する真の貨物の届先地をいい、鉄道貨物駅、トラックターミナル、港湾、空港など、輸送途上の中継輸送施設は届先地とみなさない。

ただし、届先地が外国の場合は、国内の輸出港湾、輸出空港を届先地とみなし、輸出港湾名、輸出空港名を調査している。なお、国内の複数の港湾・空港を経由するケースでは、国内での最終利用港湾・空港を届先地としている。

19)品類・品目

「輸送統計に用いる品目区分」(国土交通省)を基本としており、「年間調査」では9分類、「3日間調査」ではこれを細分化した85分類としている(分類内訳は付属資料参照)。

本調査では85区分レベルの品目を「品目」とよび、統合した9区分レベルの品目を「品類」とよぶ。

20)着産業業種(荷受人業種)

「荷受人」とは,仲介だけの商取引の相手方や貨物の保管だけを行う倉庫業等ではなく、貨物の真の荷受人をいう。

着産業業種(荷受人業種)は、日本標準産業分類の改訂や同分類との整合を踏まえ、一部の着業種分類を変更している。(分類内訳は付属資料参照)。

なお、貨物の荷受人が未定のまま出荷した場合は、調査対象事業所の産業業種としている。また、届先地が外国の場合は外国名を調査し、外国名が不明の場合は着産業業種を「外国」としている。

21)届先施設区分

貨物の届先地での受入施設を指し、施設区分は工場、営業倉庫、自家倉庫、問屋店頭、小売店店頭、卸売市場、建設現場、リサイクルセンター、個人宅、その他の10区分である。

22)輸送機関(代表輸送機関、出荷時の輸送機関)

貨物が出荷されてから届先地に到着するまでに利用された輸送機関を調査しており、このうち輸送距離の最も長い輸送機関を代表輸送機関、最初に利用した輸送機関を出荷時の輸送機関という。輸送機関の区分は、鉄道コンテナ、車扱・その他、自家用トラック、宅配便等混載、一車貸切、トレーラ、フェリー、コンテナ船、RORO船、その他船舶、航空、その他の12区分である。

届先地が外国の場合は、国内の流動が対象となるため、事業所から輸出港湾・空港まで利用された輸送機関のうち、輸送距離の最も長い輸送機関となる。ただし、事業所内の専用埠頭から直接輸出された場合は、「その他」に分類している。

23)中継地点(施設区分)

輸送途上で経由した中継地点の施設の種類をいう。施設区分は、鉄道貨物駅、港湾、空港、卸売市場の4区分である。

24)中継地点(利用鉄道貨物駅・港湾・空港・卸売市場名)

「年間調査」では、出入荷に際して利用した調査対象事業所側の鉄道貨物駅、港湾、空港および輸出入に際して利用した港湾・空港の名称をいう。

「3日間調査」では、輸送途上で鉄道を利用した場合の発貨物駅・着貨物駅名、海運とフェリーを利用した場合の発港湾・着港湾名、航空を利用した場合の発空港・着空港名および卸売市場名をいう。なお、卸売市場名については、中央卸売市場を対象としている。

25)利用高速道路インターチェンジ名

「年間調査」では、出入荷に際して利用した調査対象事業所側のインターチェンジの名称をいう。

「3日間調査」では、代表輸送機関、利用距離の長短を問わず、最初に利用した発インターチェンジ名および最後に利用した着インターチェンジ名をいう。なお、本調査における高速道路とは、高速自動車国道(国土開発幹線自動車道)、都市高速道路、本州四国連絡道路および報告書内に示す自動車専用道路、有料道路を指す。

26)利用輸送機関の選択理由

利用した代表輸送機関の選択理由について、「輸送コストの低さ」「到着時間の正確さ」「所要時間の短さ」「環境負荷の小ささ」「荷傷みの少なさ」「出荷1件あたりの重量に適合」「事故や災害の発生時の迅速な対応」「届先地に対して他の輸送機関がない」「その他」の9項目の中から3項目まで選択する方式を採っている。

27)コンテナの利用状況

国際海上輸送用、国内海上輸送用、鉄道輸送用、航空輸送用など、次に示すISO(国際標準化機構)の定義による貨物輸送用コンテナが利用される場合をいう。

外国向け貨物では、国内流動でのコンテナ利用が対象となる。この場合、出荷時の事業所内や国内の輸送途上(インランドデポなど)でコンテナ詰めされたものはコンテナ利用となるが、埠頭地区の施設(CFS:コンテナ・フレート・ステーションなど)で輸出のためにコンテナ詰めされたものはコンテナ利用とはならない。

28)到着日時指定の有無

時間単位で指定、午前・午後単位で指定、日単位で指定、指定なしの4区分で調査している。

29)出荷時刻

貨物が調査対象事業所から出荷された時刻であり、1時間単位で調査している。

30)物流時間(所要時間)

貨物が出荷されてから届先地に到着するまでの全所要時間(予定時間となる場合を含む)とし、発着地や中継地での積込み、取卸し、積替え時間を含む。

なお、ピストン輸送(同一区間を何回も輸送する形態)の場合は、調査対象事業所から届先地までの片道1回の所要時間としている。

31)輸送費用

輸送業者に支払った運賃とし、代表輸送機関が「自家用トラック」および「その他」の場合には、調査対象から除外している。

なお、外国向け貨物では、輸出に際して利用した国内港湾、国内空港までの輸送費用を対象としている。

利用上の注意

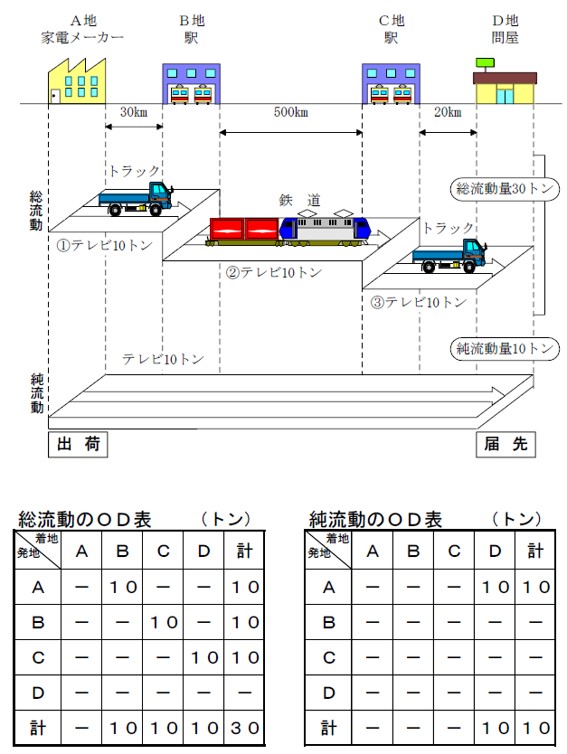

<純流動の概念>

「自動車輸送統計調査」や「鉄道輸送統計調査」などの貨物輸送統計は、それぞれの輸送機関がどこからどこまで何トンの貨物を輸送したかを調査した統計であり、輸送機関に着目した「総流動統計」です。

下図の例では、

(1) A地からB地までのトラックによる10トンの流動

(2) B地からC地までの鉄道による10トンの流動

(3) C地からD地までのトラックによる10トンの流動

として表され、合計30トンの総流動量となります。

「純流動調査」は、貨物そのものの動きに着目し、貨物の出発地から到着地までを一区切りの流動として捉えた調査です。

下図の例では、

・ A地の家電メーカーからD地の問屋までのテレビ10トンの流動

としてそのまま表されます。なお、輸送機関はA~D間で利用されたもののうち、輸送距離の最も長い輸送機関(代表輸送機関)のみ表されます。

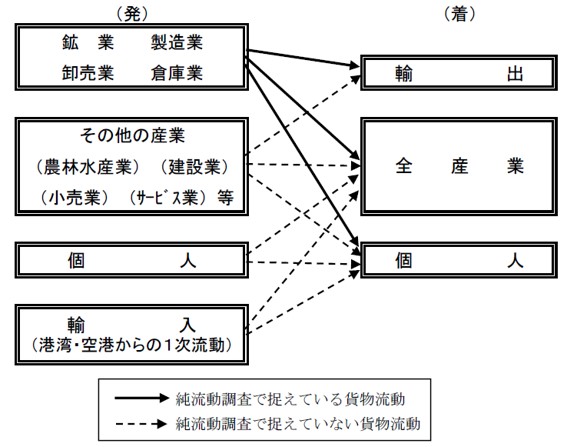

<調査の対象範囲>

・本調査は、鉱業、製造業、卸売業及び倉庫業から出荷される貨物を対象としており、主として法人から法人及び個人に出荷される貨物の流動を捕捉しています。したがって、小売業や個人等から出荷される貨物は対象としていません。

利活用事例

物流施策の立案、幹線道路や港湾・空港の計画など物流に関する施策計画立案のための基礎資料や、大学等における物流全般に関する調査・研究等に広く活用されています。

<利活用事例>

・道路整備に伴う地方への経済波及効果に関する調査研究(道路管理)

・所管内自動車道の地域課題・交通課題に関する定量分析(地方整備局)

・RORO船の定期航路開設検討資料の作成(港湾管理業)

・港湾整備計画の基礎資料として、地域間流動等を分析(地方整備局)

・県発着の農林水産品の輸送モードに関する分析(地方自治体)

- 国土交通省物流・自動車局物流政策課藤原、塩原、伊橋

- 電話 :03-5253-8801(内線41821、41863、41853)