国土交通白書 2024

第2節 望ましい将来への展望

我が国の少子化の傾向は、今後も続いていくことが予想される。

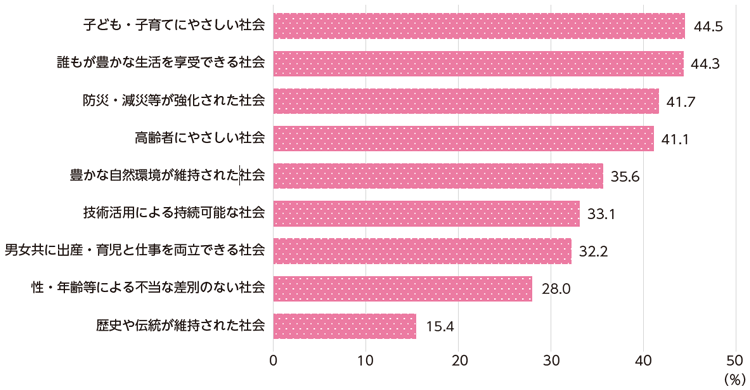

このような社会状況の中、今後、2050年代以降の新たな暮らしや社会について、日本国民が期待していることについてたずねたところ、最も期待されている将来像は、「子ども・子育てにやさしい社会」(44.5%)であり、次いで「誰もが豊かな生活を享受できる社会」(44.3%)、「防災・減災等が強化された社会」(41.7%)、「高齢者にやさしい社会」(41.1%)を回答した人が多かった。

(注)回答者総数4,320人。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

「子ども・子育て」、「高齢者」にやさしい社会への期待度が高いことから、子どもから高齢者まで、中間層の子育て世代を含めた「全世代にとってやさしい社会」の期待度が高いことといえる。「誰もが豊かな生活を享受できる社会」(44.3%)に対する期待度が高いことから、性別・年齢・国籍等を問わない、多様性のある豊かな生活を享受できる社会への期待もうかがえる。

(技術活用による持続可能な社会)

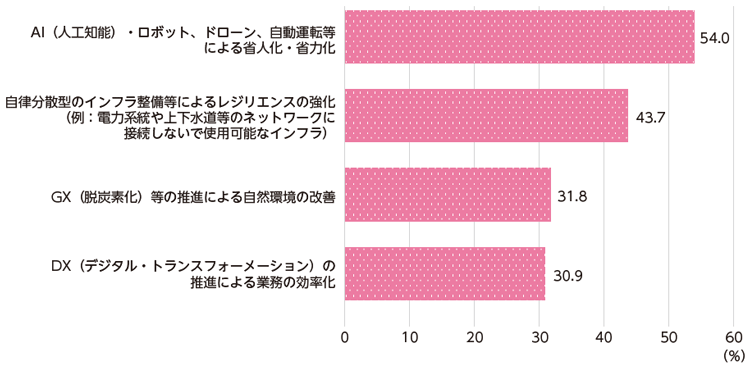

今後、少子高齢化が一層進む中、経済成長の実現、国民の安全・安心の確保、地域コミュニティの維持等、持続可能な社会を実現するための手段として、新しい技術の活用・普及による効率化が重要である。そこで、どのような目的でどのような技術が活用されることを期待しているかたずねたところ、半数以上の人が「AI(人工知能)・ロボット、ドローン、自動運転等による省人化・省力化」に期待していることがわかった。

(注)回答者総数4,320人。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

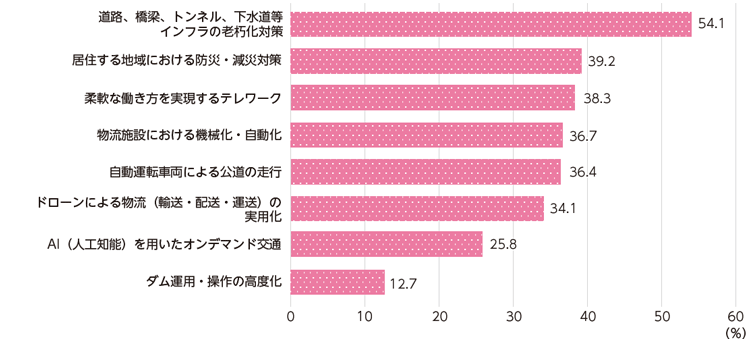

また、産業の担い手が不足する状況の中、この問題を解決すべく省人化・省力化・自動化を実現可能にするAI(人工知能)・ロボット等の技術の進歩や活用が期待される分野をたずねたところ、最も期待されているのは、「道路、橋梁、トンネル、下水道等インフラの老朽化対策」(54.1%)であり、次いで「居住する地域における防災・減災対策」(39.2%)、「柔軟な働き方を実現するテレワーク」(38.3%)が多かった。

(注)回答者総数4,320人。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

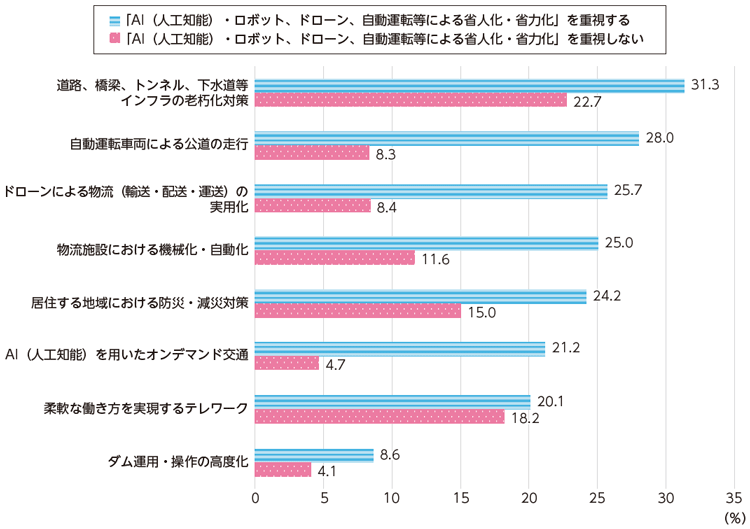

さらに、AI(人工知能)・ロボット、ドローン、自動運転等による省人化・省力化に期待すると回答した人が、省人化・省力化・自動化の技術が具体的にどの分野で活用されることに期待しているか分析すると、最も多かったのが「道路、橋梁、トンネル、下水道等インフラの老朽化対策」(31.3%)、次いで「自動運転車両による公道の走行」(28.0%)、「ドローンによる物流(輸送・配送・運送)の実用化」(25.7%)、「物流施設における機械化・自動化」(25.0%)が多かった。また、AI(人工知能)・ロボット、ドローン、自動運転等による省人化・省力化に期待しないと回答した人においても、同様に回答を分析したところ、最も多かったのが「道路、橋梁、トンネル、下水道等インフラの老朽化対策」(22.7%)であり、AI(人工知能)・ロボット、ドローン、自動運転等による省人化・省力化に関する技術の利用先として、多くの国民に期待されている分野であるということが判明した。

(注)回答者総数4,320人。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

近年、災害の激甚化・頻発化に伴い、道路や下水道等のインフラの被害が頻繁に発生している。また、我が国のインフラの多くは、高度経済成長期以降に整備されており、建設後から50年以上経過する施設は今後増加が見込まれ、老朽化が懸念される。社会資本の適切な整備・維持管理により、国民の命や暮らしに対する不安やリスクを軽減すること、持続可能な地域社会を形成すること、経済が成長し雇用や所得が安定的かつ持続的に確保されることにつながる。

(企業の生産性向上に向けて)

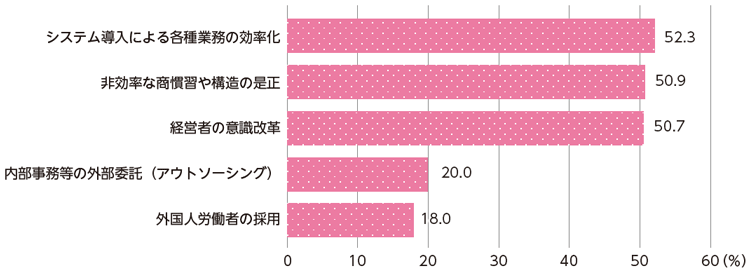

人口減少に伴う労働力、とりわけ、生産年齢人口の急激な減少が今後見込まれる中、我が国の産業を引き続き国際競争力を有する状態で持続するには、多様な人材の確保につなげる雇用の創出と、生産性の向上を実現することが不可欠である。我が国の経済成長に資する生産性向上に向けて、必要と思う対策についてたずねたところ、必要性が最も高いと考えられる対策は「システム導入による各種業務の効率化」(52.3%)であり、「非効率な商慣習や構造の是正」(50.9%)、「経営者の意識改革」(50.7%)についても、ほぼ同水準であった。

それら3つの項目に共通するのは、デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供や、新しいビジネスモデルを通じて商慣習や組織等の変革を目指す取組みである、デジタル・トランスフォーメーション(DX)である。デジタル化による新たな付加価値及びイノベーションの創出が、機械化・自動化等による効率的な生産活動を可能とし、ひいては生産性向上や働き方改革につながる。

(注)回答者総数4,320人。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

(子ども・子育てにやさしい社会)

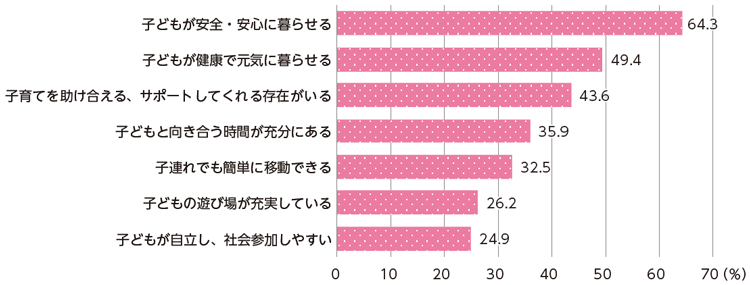

今後の少子高齢化のスピードを少しでも遅らせるためには、現在の社会が、子どもや子育て当事者に対して寛容であり続けることが重要である。「子ども・子育てにやさしい社会」について重視することをたずねたところ、最も多かった回答が「子どもが安全・安心に暮らせる」(64.3%)であり、次いで「子どもが健康で元気に暮らせる」(49.4%)、「子育てを助け合える、サポートしてくれる存在がいる」(43.6%)が続いている。

(注)回答者総数4,320人。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

また、子どもを産み、育てやすい社会を実現するためには、結婚や子育てに対する多様な価値観・考え方が存在する中、特に、若い世代の男女が、将来に明るい希望を持つことが重要であるとともに、結婚しても、子どもを持って働きたいと希望しているが、その希望がかなわず、結果的に、少子化が進んでいるとも考えられることを踏まえ、子どもを産み育てやすい環境の整備が重要となる。

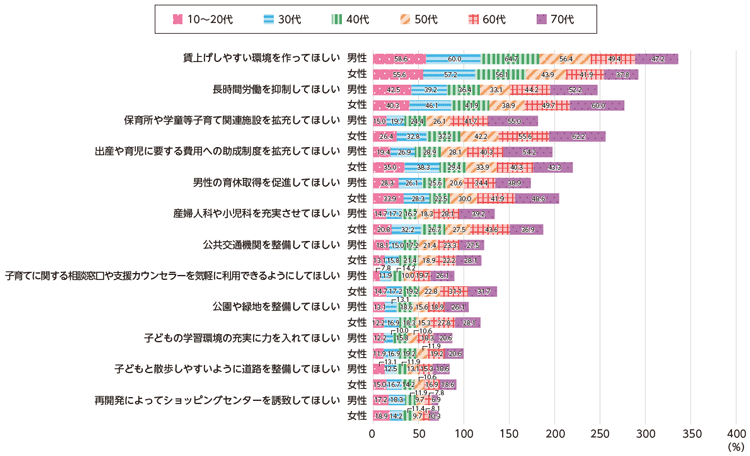

そこで、子どもを産み育てやすい社会を築く上で、国民が行政に期待する役割についてたずねたところ、最も多く挙げられているのが、「賃上げしやすい環境を作ってほしい」(52.4%)であり、次いで「長時間労働を抑制してほしい」(43.7%)、「保育所や学童等子育て関連施設を拡充してほしい」(36.5%)が続いている。

上記について、性別・年代別に見ると、最も回答の多かった「賃上げしやすい環境を作ってほしい」は、男女共に60代未満の回答が多く占める一方、「長時間労働を抑制してほしい」と「保育所や学童等子育て関連施設を拡充してほしい」が60代以上の回答で特に多く、高齢者を支える現役世代と、定年退職等により現役を退いた世代との間に意識の違いがある。

(注)回答者総数4,320人(性・年齢層ごとに360人の12層)。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した層ごとの回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

「こども未来戦略」(2023年12月22日閣議決定)においても、「政府として、若者・子育て世代の所得向上に全力で取り組む。」と明記されており、少子化対策として、賃上げ等を含めた経済的支援により若い世代の所得を増やすことや、社会全体の構造や意識を変えること等が必要である。

また、第1章第2節に記述したとおり、子ども・子育てにやさしい社会の実現に向け、すべての年代の女性の半数以上が、「多様で柔軟な働き方の保障」が必要と回答していることから、子育てをしながら収入を得て生計を立てるには、安心して働くことができる制度や環境の存在が必須である。働き方改革関連法が2019年4月に施行されて以来、今年で5年になるが、企業をはじめ、今の社会が、子育て当事者に対して、理解を示す構造や意識に変わるよう、引き続き啓発していくことが必要である。

(高齢者等にやさしい社会)

我が国の高齢者(65歳以上)人口は、3,622万7千人(総務省「人口推計」令和5年10月1日現在)であり、総人口に占める割合(高齢化率)は29.1%となっており、高齢化の進行速度が世界中の先進諸国等の間でも特に高い状況が、今後も続くことが予想されている。

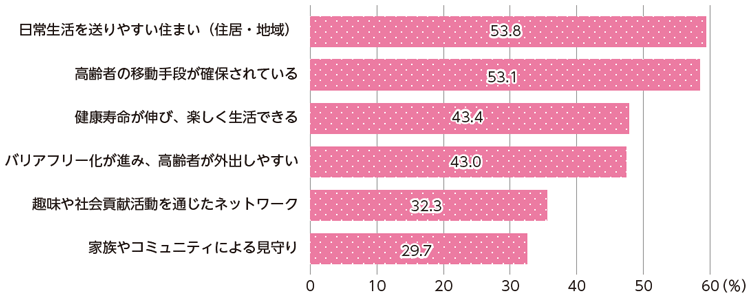

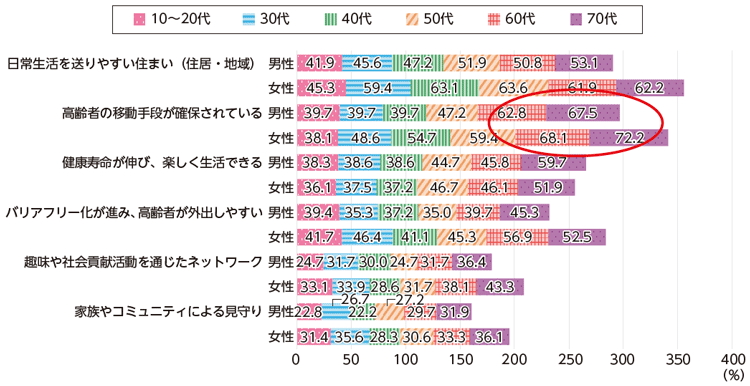

今後、ますます増えていく高齢者が平穏に生活できるよう、高齢者にとってやさしい社会の実現のために、何を最も重視しているかについてたずねたところ、「日常生活を送りやすい住まい(住居・地域)」が一番多く、53.8% であった。次いで、「高齢者の移動手段が確保されている」(53.1%)、「健康寿命が伸び、楽しく生活できる」(43.4%)、「バリアフリー化が進み、高齢者が外出しやすい」(43.0%)を回答した人が多かった。

(注)回答者総数4,320人。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

また、高齢者にやさしい社会の実現に向けて、高齢者(60代~70代)が最も重視することは、男女共に「移動手段が確保されている」(60代男性:62.8%、60代女性:68.1%、70代男性:67.5%、70代女性:72.2%)であった。

(注)回答者総数4,320人(性・年齢層ごとに360人の12層)。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した層ごとの回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

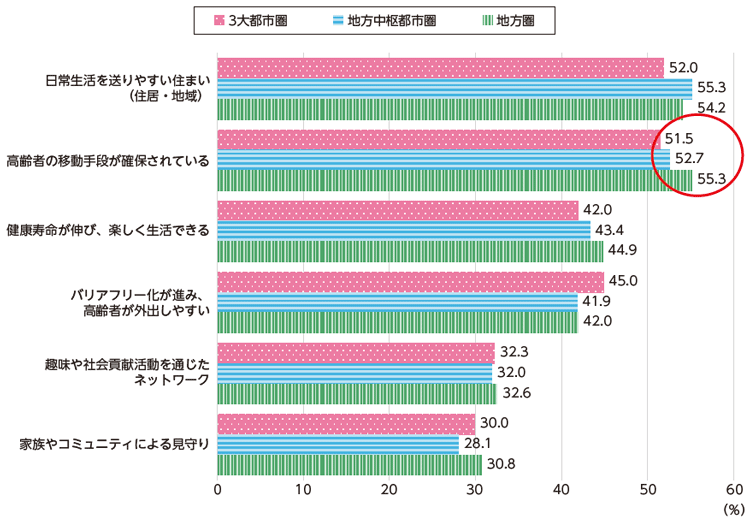

さらに、居住エリア別に見ると、地方圏に居住する者ほど「高齢者の移動手段が確保されている」ことを重視する傾向が高く、3大都市圏注1が51.5%、地方中枢都市圏注2が52.7%、地方圏注3が55.3%であった。

(注)回答者総数4,320人(地域圏ごとに1,440人の3層)。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した層ごとの回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

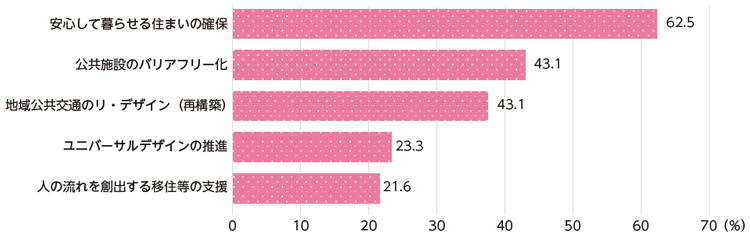

また、高齢者等が安心して居住できる地域を維持し続けるために必要と思う対策についてたずねたところ、「安心して暮らせる住まいの確保」(62.5%)が最も多く、次いで「公共施設のバリアフリー化」(43.1%)、「地域公共交通のリ・デザイン(再構築)」(37.5%)と続く結果であった。

(注)回答者総数4,320人。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

これらの結果の通り、都市部以外の地域に住む高齢者をはじめ、誰もが安心して暮らせる多様な住まいを確保するとともに、移動手段の確保による生活の質の安定的向上を図ることが、今後の暮らしや生活を充実させるためには必要不可欠である。個人の幸福を実現するだけでなく、住んでいるまちの活性化や地域の持続性にも資するため、多様な世帯が安心して暮らせる環境の充実・強化に取り組んでいく必要がある。

(地域の活性化維持に向けて)

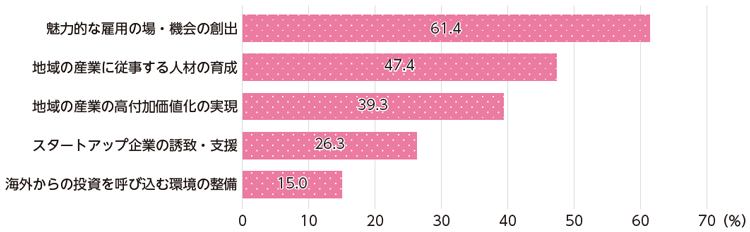

子育て当事者や高齢者等の多様な世代が、安心して暮らせる環境の実現には、居住する地域に元気があり、地域経済が活性化していることが必要不可欠である。少子高齢化による人口減少が今後も続くことが予想される中、地域の活性化を維持するために必要である対策についてたずねたところ、最も多かったのが「魅力的な雇用の場・機会の創出」(61.4%)であり、次いで「地域の産業に従事する人材の育成」(47.4%)、「地域の産業の高付加価値化の実現」(39.3%)といった回答が多かった。

(注)回答者総数4,320人。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

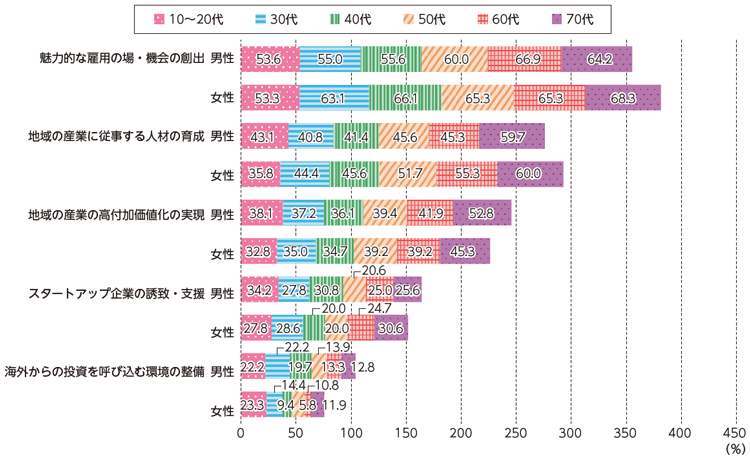

また、性別・年代別に見ると、男女共にすべての年齢層で半数以上が、「魅力的な雇用の場・機会の創出」が必要な対策であると回答している。

(注)回答者総数4,320人(性・年齢層ごとに360人の12層)。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した層ごとの回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

地域活性化を維持するためには、魅力ある雇用の場が存在していなければならないが、上記調査において、「地域の産業に従事する人材の育成」が多かったという結果のとおり、地域の産業の高付加価値化や人材の育成を進めていく必要がある。地域の稼ぐ力が向上する取組みを推進することにより、域外からのカネを原資に地域経済が回り、ヒトの働く場が生まれる。また、都市部との連携により、ヒト、モノ、カネ、情報の流通が活発化し、ますます地域経済が潤うといった好循環が期待できる。

- 注1 本調査における3大都市圏とは、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)、名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)をいう。

- 注2 本調査における地方中枢都市圏とは、北海道、宮城県、広島県、福岡県をいう。

- 注3 本調査における地方圏とは、3大都市圏、地方中枢都市圏以外のそのほかの県をいう。