平成27年度国土交通白書インタビュー

平成27年度国土交通白書では、『我が国の経済成長を支える国土交通行政の展開~生産性革命をもたらす戦略的なインフラマネジメント~』をテーマとして、我が国の経済成長を支える様々なインフラ整備とその効果(ストック効果)に焦点をあて、「インフラに関する民間事業者の意識」や歴史的に振り返るといった視点から分析を行い、今後目指すべき国土交通行政の方向性について考察した。今回は、政治や政策のプロセスとして都市空間形成に知見を持っておられる信州大学経法学部の武者准教授にお話を伺った。

平成27年度国土交通白書を読んでの率直な感想をお聞かせください。

今回選定されたテーマは「戦略的」という副題がポイントであると思います。これまでの人口増加の局面では、ストック効果は自明のものとして考えられてきました。しかし、これからの時代は「予期せぬ効果がどのくらいあったのか」「本当にそのストックは効果があるのか」といった問い直しが重要です。ストックを供給する政府や自治体が「生産性向上にはインフラ整備が必要です」というだけでは時代錯誤ではないか。人口減少の今だからこそ、「戦略的」にストック効果を問い直すことに意味があると思います。その意味において、今回の白書では、日本のインフラ整備を歴史的に検証したり、インフラを利用する側の意識に焦点を当てたり、といった複眼的な視点が入っていることが重要だと考えています。

今回の白書の中で、特に関心を持った事例や、今後我が国のインフラ整備で必要とされる視点は何でしょうか。

率直に言うと、今回紹介されているストック効果の事例は新しすぎたと思いました。ストック効果は中長期的に成果があらわれてくるものと考えると、ストック効果と言いつつフロー効果の紹介に近かったように感じます。例えば、1970年代から80年代に高速道路ができて、松下やトヨタの工場が地方に進出していったことによって、ヒトやモノの流動が増加したわけですが、現在そのストック効果はどうなっているのか。このようにインフラ整備をもう少し長い時間軸で評価する視点が必要であると思います。

歴史から学ぶことや、現代のインフラ整備と都市の形成・発展の関係について、ご意見を頂けたらと思います。

これまでの国土計画や都市計画を振り返ってみると、人口の地方分散や中心市街地活性化のように、計画通りに進んでいないものが数多くありますよね。そうした計画がなぜ計画通りに進まなかったのかを顧みるという視点がほとんどなかったように思います。高度経済成長の時代には、人口や産業の拡大に合わせてとにかくインフラを整備していくことが重要でしたが、人口減少の局面を迎えて、ようやく後ろを振り返って検証する意識が共有されてきました。今回の白書を読んでみて、そういう時代になったのかと思います。

例えば、かつての整備新幹線には、産業立地による地域間格差の是正という使命が託されていました。そこで、新幹線駅が立地した都市について、駅立地後の人口と製造品出荷額等の10年後、20年後、30年後の変化を調べてみると、人口については全国的な傾向、つまり新幹線駅が立地していない都市との間に明確な差はみられませんでした。一方で、製造品出荷額等については、東北・上越新幹線沿線の小規模都市を中心に、顕著な増加がみられる都市があります。もちろん、他の要因の影響も考えられますが、少なくとも、こうした地方都市において新幹線というインフラが産業振興の一翼を担ってきたことは確かです。

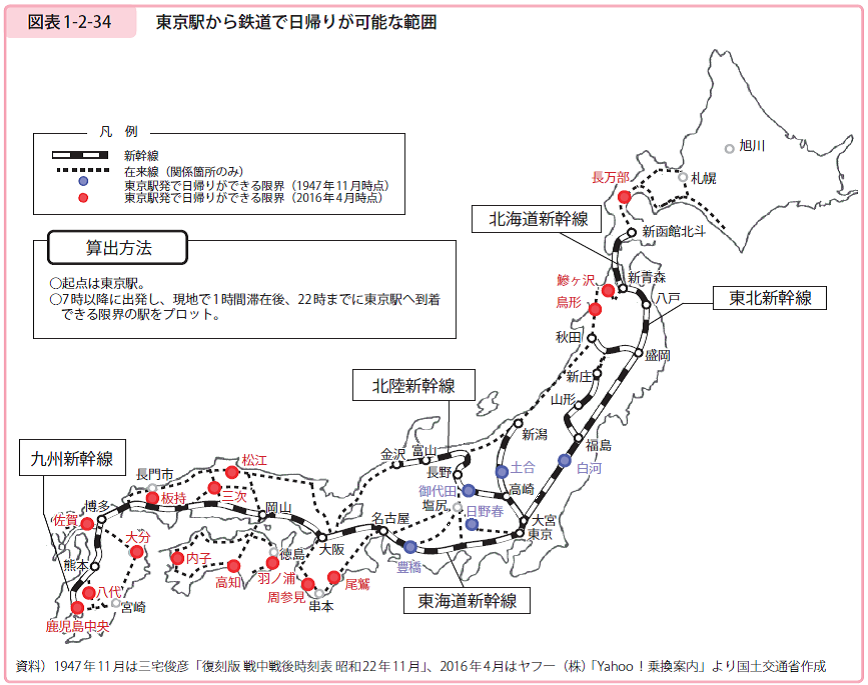

これに関連して興味深いのが図表1-2-34です。ここからは東京から鉄道を使った日帰りが可能な範囲が、戦後から現在にかけて著しく拡大していることが分かりますが、日帰り圏が増えたことが果たして良かったのか。例えば、観光地によっては、宿泊客が日帰り客になってしまったといったケースもあるわけです。こうした「ストロー効果」の影響を検証することをはじめとして、インフラ整備と都市の発展について、歴史から学ぶことは非常に多いと思います。

一方,歴史的視点と同じくらい重要なのが地理的な視点です。災害リスクが大きい日本では、当然ながら諸外国よりもインフラ整備のコストが高くなるわけですが、日本ではどのようなリスクが高く、なぜコストがかかってしまうのかといったインフラの費用に対する理解を深めることは、今回の白書のテーマでもあるインフラの生産性を認識することと同じくらい重要だと思います。また、地理的環境がきわめて多様な日本という国土において、各地域、各都市に本当に必要なインフラは何かを見極めることも、インフラ整備の最適化、最大化につながる視点です。

民間事業者へのアンケートの結果をご覧になって、特に関心を持たれた視点は何でしょうか。またこれ以外に必要と思われる視点やもう少し深い分析が必要だった点等について、ご教示下さい。

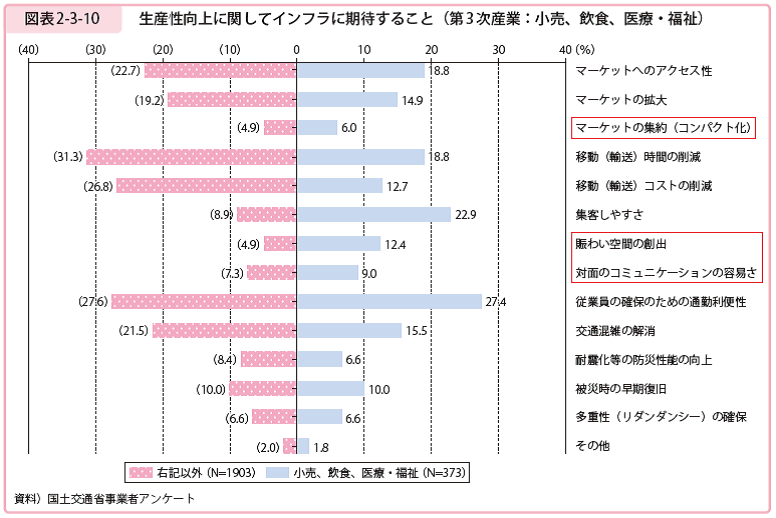

図表2-3-10では、小売、飲食、医療・福祉という、いわゆる「街場の産業」について興味深い結果が出ていますね。本来、これら「街場の産業」で重要であるはずの「賑わい空間の創出」と「対面のコミュニケーションの容易さ」が低くなっていて、それよりも「従業員の確保のための通勤利便性」などの値が高くなってしまう。これは、それぞれの事業者が周辺との関係性や環境をそれほど重視していない、つまり「面」としてのまちづくりを考えず、「点」である個々の店舗の生産性や効率性の方に、より関心が高いことを示しているように見えます。こうした「街場の産業」のまちづくり、空間づくりへの関心の低さは、「マーケットへの集約」の値の低さとも相まって、国土交通省が集約型都市構造を進める上でも切実な問題となるのではないでしょうか。

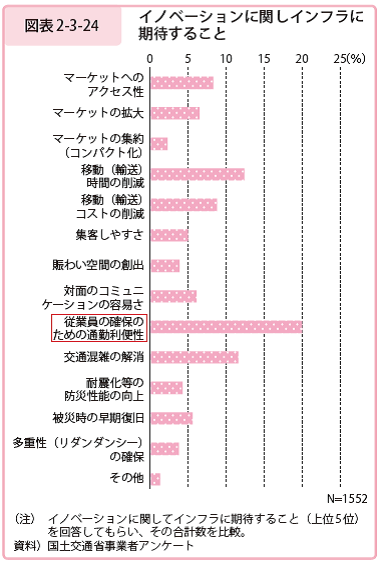

図表2-3-24では、イノベーションに関しインフラに期待することとして「従業員の確保のための通勤利便性」が重要という結果となっています。これは、企業がイノベーションの源泉として人材の重要性を認識していることのひとつの現れでしょうが、果たして従業員確保において本当に通勤の利便性だけが重要なのか。都市の成長要因を創造的な人材の集積に求める「創造都市論」では、カフェやバーなどのあるアメニティの高い都市空間が、創造的人材を集める重要な要因とされています。そう考えると、「賑わい空間の創出」や「対面のコミュニケーションの容易さ」という選択肢にも「従業員確保のための」という枕詞をつければ、もっと値が高くなった可能性もあるでしょう。かつて三全総の時代にも、地方に高度人材を惹きつけるには都市のアメニティが重要であるという議論があったように、これは古くて新しい国土交通行政の課題ともいえます。

今後、人口減少が本格化する中で、経済成長を続けていくために、インフラが担う役割、またその整備効果を最大化するために、国土交通行政に対して望むことがあればご教示ください。

今回の白書で扱われていた「ストック効果の見える化」も重要ですが、インフラの抱えている「リスクの見える化」を同時に行っていくことも重要だと思います。例として、岩手県矢巾町の上水道の維持管理のお話をします。水道料金というのは設備投資の固定費が大半を占めるので、人口が減少するとどうしても料金の値上げが議論になります。そこで、矢巾町では現在の上水道設備がいかに老朽化しているか、これからいかにリスクが生じるかなどについて、住民間のワークショップなどで丁寧に議論を積み重ねて合意形成を図り、最終的には住民の側から料金を値上げしてもインフラを守るべきであるという結論を引き出しました。人口減少の局面においては、この矢巾町の事例と同じような構図が全国各地のインフラで生じてきます。

矢巾町でも、当初、ユーザーである住民は蛇口から出る水にしか関心がなかったわけです。そうではなく、その先(川から取水して蛇口に至るまで)にあるインフラに、いかに関心を持ってもらうか。それぞれの事業者が維持管理を含めて背景にあるものを「見える化」していく。それによってリスクを顕在化していく。このように、インフラの効果だけでなく、リスクも含めて情報として共有していくことが戦略的にインフラをマネジメントしていくためには必要不可欠であると考えます。

事業の進め方としては、やはり官民連携が重要なキーワードとなるでしょう。白書には「地域プラットフォーム」のスキームも紹介されていますが、これまで大都市圏を中心に積み重ねてきた官民連携の事例をいかに地方にも展開していくか。地方には民間事業者の資本力が弱いといった問題もありますが、そもそも情報が少なく官民連携という手法が浸透していないという現実もあるので、プラットフォームという形で裾野を広げていくことが重要な戦略になるはずです。

本日は、貴重なご意見を頂きありがとうございました。

《プロフィール》

武者 忠彦

1997年東京大学理学部卒業。メーカー勤務を経て、2006年東京大学大学院総合文化研究科博士課程後期修了。2008年より信州大学経法学部准教授。博士(学術)。国土交通省「交通関係環境保全優良事業者等大臣表彰選考委員会」委員。国土交通省「まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業タスクフォース」委員。『信州まちなみスタディーズ2〈小諸〉――坂のある城下町の曲がり角』『地域分析ハンドブック―Excelによる図表づくりの道具箱』等著書多数。