1.地区の現況

- 大町三丁目の人口は、20年間で約10%程度増加している。

- 調査地区の土地利用は、外周道路に面して、商業・業務施設が立地し、街区内側は、戸建て専用住宅を中心とした住宅地となっている。対象地区内には、未利用地の市有地(営林署跡地)があり、また、駐車場等の低・未利用地がモザイク状に分布している。

- 用途地域は、南側(商業80/400)、北側(近商80/400)となっている。

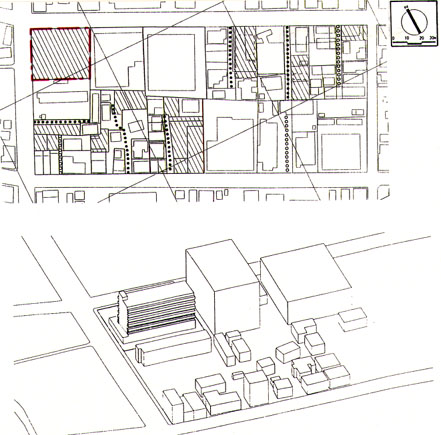

■土地利用転換計画図(A案)

2.上位・関連計画における地区の位置づけ

- 調査地区は、中心市街地活性化基本計画で、全体の将来イメージを「文化重層都市」とし、本地区を含む南町周辺地区の形成イメージを「いつもの顔が安心できる家族の笑顔づくり」としている。

- 南町地区市街地整備計画では、地区の北側道路沿道を「歴史的観光軸」地区の南側道路沿道を「飲食・アミュ-ズメント軸」として位置付けている。

3.対象地区の課題

- 細分化されたブロックは、昭和40年代以前に建設された建物が多く、建て替え時期にきている。建て替えにあたっては、個別建て替えも考えられるが、前面道路の幅員(約4m)が狭く、法定容積の4割程度(約240%)しか利用できない敷地形状で、個別建て替えの問題点となる。

- 地権者の中には地区のポテンシャルを考え、個別建て替えより共同建て替えによる有効活用を望む者もおり、提案地区においては、小規模に分散している低・未利用地の有効活用と併せた建物の共同化課題となっている。

4.対象地区の既存調査手法における問題点と課題

- 中心市街地活性化基本計画及び南町地区市街地整備計画では、広範囲な中心市街地の区域等を対象とした将来イメージを検討しているが、本調査地区の具体的な土地利用転換計画は検討されていない。

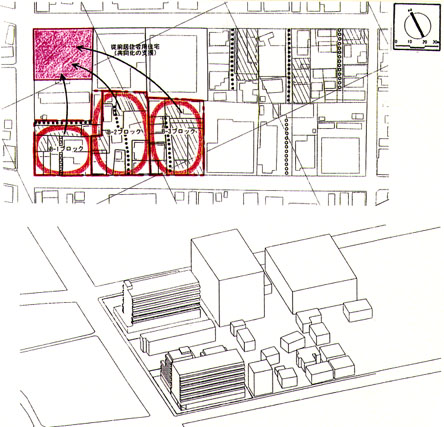

■土地利用転換計画図(B案)

5.提案者とのこれまでの協議内容と提案者の意向

- 水戸市とは、調査地区等の現状と課題、今後の整備方向について協議してきた。

- 水戸市としては、県庁移転に伴い、中心市街地空洞化の進展を懸念しており、県庁跡地の整備に併せ、周辺地域の低・未利用地の有効活用を契機とした市街地の再編整備を推進し、中心市街地活性化の起爆剤にしたいと考えている。

6.低・未利用地有効活用の方針

(1)土地利用転換計画の目標と導入機能のメニュー

- 土地利用転換計画の目標は以下の3点にまとめられる。

- 中心市街地の活性化に貢献する計画づくり

- 新たな社会構造の変化に対応した都心居住及び生活支援機能の導入

- 歩行者を中心とした回遊軸の拠点づくり

- 導入機能メニューは次の通りである。

- 中心市街地活性化の必須条件となる「都心居住機能」

- 都心居住を支え、中心市街地の魅力を増幅する「生活支援機能」

- 中心市街地に潤いと安らぎを与える「交流広場機能」

(2)有効活用の方針

- 市有地の有効活用の方針は、次の4点である。

- 低・未利用地有効活用の「種地」として利用(従前居住者用住宅)

- 中心市街地活性化の支持基盤となる「都心居住」の建設用地

- 社会構造の変化に対応した「生活支援施設」の建設用地

- 「交流広場」の整備

- また、市有地の有効活用にあたっては、「歴史的観光軸」に相応しい街並み景観の創出を牽引する建築デザインとする。

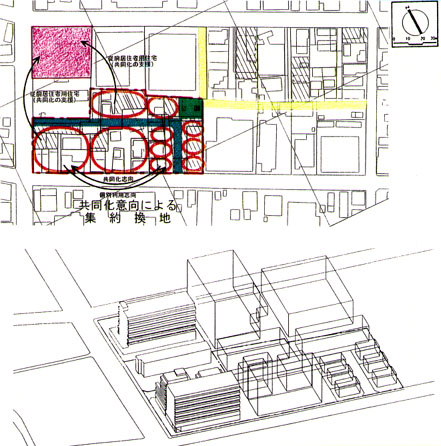

■土地利用転換計画図(C案)

7.土地利用転換計画

A案(個別更新案:共同建て替え支援住宅・都心賃貸住宅+生活支援施設)

1つの「武家屋敷単位」で未利用地となっている営林署跡地を対象として以下の3点を目的とした営林署跡地単独の建て替えを進める。

(1)共同建て替え支援住宅の提供

営林署跡地周辺の細分化されたブロックにおける共同建て替えを推進するために必要となる「従前居住者用住宅」を提供する。

(2)都心賃貸住宅の供給

中心市街地活性化に必要不可欠となる都心部の人口を増加させるため、「廉価で良質な賃貸住宅」を供給する。

(3)生活支援施設の整備

都心居住の魅力を向上させ、都心部の人口回復を目指した「各種生活支援施設を整備する。

賃貸住宅:2階・7階、住戸面積67㎡・住戸数36戸生活支援施設:子育て・高齢者・余暇活動・生涯学習等支援施設

B案(共同更新案:都心分譲住宅+民間生活支援施設)

1つの「武家屋敷単位」を細分化して利用しているブロックを対象とし、市有地で提供される「従前居住者用住宅」を利用ながら、分譲住宅を中心とした共同建て替えを進め、低・未利用地の有効活用を図る。

本案では、共同化意向の高いB-1ブロック(7戸)について検討を行った。

分譲住宅:2階・7階、住戸面積71m2・住戸数51戸民間の生活支援施設:24時間支援施設等

C案(区画道路整備+敷地整序案)

地権者の意向(共同化・個別利用)に応じた集約換地を行い、共同化建物、戸建て住宅と個別利用が可能とするための区画道路(6m)を整備する。