侾丏抧嬫偺尰嫷

- 挷嵏抧嬫偼丄恖岥偑尭彮孹岦偵偁傝丄38亾偑60嵨埲忋偲側傝丄彮巕丒崅楊壔偺栤戣傪書偊偰偄傞丅

- 挷嵏抧嬫偼丄挀幵応偵棙梡偝傟偰偄傞嬻偒抧偑懡偔丄彜揦奨傕嬻偒揦曑偑懡偄丅摿偵丄嬻偒壠乮嬻揦曑乯偼擭乆憹壛偟偰偄傞丅

- 榁媭壔偟偨栘憿俀奒寶偰偑懡偔丄戝敿偺寶暔偑係奒寶偰埲壓偱偁傞丅

- 挷嵏抧嬫偺杒惣300倣偺埵抲偵丄暯惉7擭偵戝婯柾揦曑乮彜嬈彴丗23,794噓乯偑僆乕僾儞偟偰偄傞丅

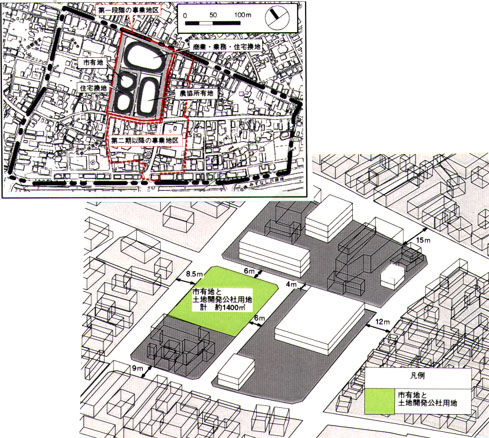

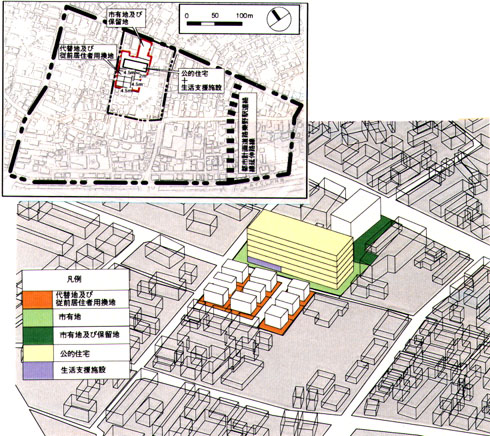

仭搚抧棙梡揮姺寁夋恾乮俙埬乯

俀丏忋埵丒娭楢寁夋偵偍偗傞抧嬫偺埵抲偯偗

- 恅栰巗搒巗儅僗僞乕僾儔儞乮暯惉12擭1寧乯偱偼丄乽彨棃搒巗峔憿乿偺拞偱搒巗嫆揰偲偟偰埵抲偯偗丄乽抧嬫暿偺傑偪偯偔傝曽恓乿偺拞偱惗妶僒乕價僗婡擻丄彜嬈嬈柋婡擻傪帩偭偨搒巗嫆揰偲偟偰惍旛傪恾傞偲偟偰偄傞丅

- 恅栰巗偼丄彜嬈妶惈壔傪帠嬈偺拞怱偵悩偊偨乽僔價僢僋儅乕僩峔憐乿偺尷奅傪擣幆偟丄搒巗婎斦惍旛偺娤揰偐傜寁夋偺嵞専摙傪恑傔偰偄傞丅

俁丏懳徾抧嬫偺壽戣

嘆婎斦惍旛偺峫偊曽偺尒捈偟

嘇彨棃揑側僯乕僘傪愭庢傝偡傞傑偪偯偔傝偺巇妡偗

嘊彮巕丒崅楊壔栤戣傊偺懳墳

嘋杊嵭栤戣傊偺懳嶔偲椙岲側廧娐嫬偺堐帩丒宍惉

嘍巗桳抧丒搚抧奐敪岞幮梡抧偺岠壥揑側妶梡

係丏懳徾抧嬫偺婛懚挷嵏庤朄偵偍偗傞栤戣揰偲壽戣

- 乽恅栰巗杮挰拞墰抧嬫妶惈壔寁夋挷嵏曬崘彂乿乮暯惉11擭俁寧丄廧搒岞抍恄撧愳抧堟巟幮乯偱偼丄?巗応乮儐乕僓乕乯偐傜偺敪憐偲?傑偪偯偔傝偺巇妡偗偲憤崌揑側僾儘僨儏乕僗偑昁梫偱偁傝丄?傑偪偯偔傝慡懱偺棳傟傪壖愢偲偟偰専徹偟偰偄偔偙偲偑廳梫偱偁傝丄?傑偪偯偔傝傪悇恑偡傞娚傗偐側乽慻怐乿偑僉乕偵側傞丄偲偟偰偄傞丅

仭搚抧棙梡揮姺寁夋恾乮俛埬乯

俆丏採埬幰偲偺偙傟傑偱偺嫤媍撪梕偲採埬幰偺堄岦

丂恅栰巗偼挷嵏抧嬫媦傃採埬抧嬫偺奐敪惍旛偵偮偄偰埲壓偺傛偆偵峫偊偰偄傞丅

嘆偙傟傑偱偺庢傝慻傒偺宱堒偐傜丄堷偒懕偒嬫夋惍棟偺壜擻惈傪専摙偡傞昁梫偑偁傞丅

嘇嬫夋惍棟埲奜偵傕岞嫟巤愝惍旛傗張暘傕娷傔丄岠棪揑偐偮尰幚揑側巗桳抧丒搚抧奐敪岞幮梡抧偺妶梡曽嶔傪専摙偡傞昁梫偑偁傞丅

嘊巗桳抧丒搚抧奐敪岞幮梡抧偺岠壥揑側妶梡偵傛傝丄抧尦偺庢傝慻傒堄梸傪岦忋偝偣偨偄丅

俇丏掅丒枹棙梡抧桳岠妶梡偺曽恓

乮1乯搚抧棙梡揮姺寁夋偺栚昗偲摫擖婡擻偺儊僯儏乕

乮搚抧棙梡揮姺寁夋偺栚昗乯

嘆抧嬫偺嫃廧嬻娫偺憤崌揑側嵞惍旛傪懀偡愴棯揑側婎斦惍旛

嘇埨慡偱埨怱側廧嬻娫丒摴楬嬻娫丒僆乕僾儞僗儁乕僗偺妋曐

嘊怴偨側抧堟僐儈儏僯僥傿偺峔抸偲抧堟偺妶惈壔傪懀偡奜晹岠壥偯偔傝

乮摫擖婡擻偺儊僯儏乕乯

嘋抧嬫偺彮巕丒崅楊壔偵懳墳偟偨惗妶巟墖婡擻

嘍棫抧摿惈傪妶偐偟偨巗柉偺岎棳懀恑婡擻

嘐抧堟僐僯儏僯僥傿妶惈壔傪懀偡嫆揰婡擻

乮2乯桳岠妶梡偺曽恓

嘆搒巗寁夋摴楬傗嬫夋摴楬偺惍旛枖偼偦傟傜偵學傞戙懼抧摍偺惍旛

嘇愴棯揑偱愭摫揑側怴偨側岞揑廧戭偺嫙媼

嘊挿婜揑偵尒偰岠壥揑偱岠棪揑側峴嵿惌塣塩偺幚尰

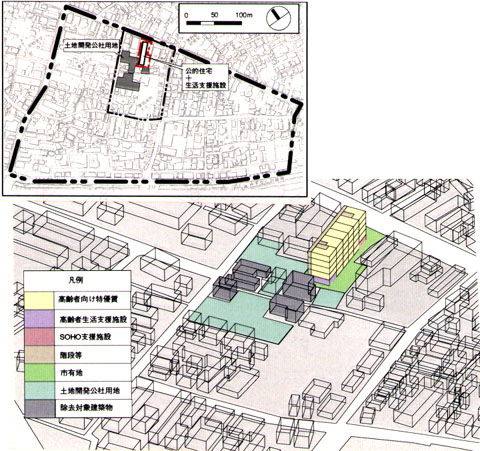

仭搚抧棙梡揮姺寁夋恾乮俠埬乯

俈丏搚抧棙梡揮姺寁夋

| 寁夋栚昗 | 嬫夋惍棟偵傛傞婎斦惍旛 | 埨慡偱埨怱側廧嬻娫偺宍惉 | 愭摫揑偱愴棯揑側怴偨側岞揑廧戭偺嫙媼 |

| 搒巗巤愝 | 搒巗寁夋摴楬嬫夋摴楬 | 峔憐摴楬嬫夋摴楬 | |

| 晘抧柺愊 | 14,139噓 |

3,431噓 |

1,006噓 |

| 妶梡曽朄 | 嘆柺揑側婎斦惍旛梡抧偲偟偰妶梡偡傞丅 嘇巆抧傪妶梡偟偰戞俀婜埲崀偺帠嬈壔傪悇恑偡傞丅 |

嘆峔憐楬慄惍旛偺戙懼廧戭抧偲偟偰嵟彫尷偺嬫夋摴楬偲戭抧傪惍旛暘忳偡傞丅 嘇抧嬫偺嬫夋摴楬惍旛側偳偺戙懼廧戭抧偲偟偰傕峫偊傜傟傞丅 |

嘆巗桳抧偵丄惗妶巟墖婡擻晅偒岞揑廧戭傪惍旛丒捓戄偡傞丅 嘇暪偣偰丄岞幮梡抧偲椬愙抧偲偺岎姺暘崌偵傛傞廤栺傪恾傝丄巄掕棙梡偟側偑傜丄挿婜揑偵専摙偡傞丅 |

| 摫擖帠嬈摍 | 侾乯奨側偐嵞惗搚抧嬫夋惍棟帠嬈 | 侾乯奨楬帠嬈 俀乯抧嬫寁夋 俁乯晘抧惍彉宆搚抧嬫夋惍棟帠嬈 係乯掕婜庁抧尃 俆乯崅楊幰岦偗桪椙捓戄廧戭惂搙 |

侾乯掕婜庁抧尃 俀乯崅楊幰岦偗桪椙捓戄廧戭惂搙 俁乯抧嬫寁夋 係乯梡抧偺岎姺暘崌 |