1.地区の現況

①人口:43,689人(福山中核都市圏では増加しているものの、府中市としては減少している。)

②高齢化率:65歳以上の割合は18.6%(95国調)と急速に高齢化している。

③土地利用現況:工場移転に伴う工場跡地等

④基盤整備状況:基盤が未整備であり、土地区画整理等に合わせた整備が構想されている。

⑤法規制状況:用途地域:商業地域400%(駅北側)、準工業地域200%(駅南側)

7.土地利用転換計画

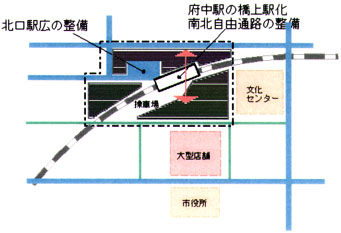

■土地利用転換計画図(A案)

「歩行者動線の南北一体化」案

- あくまでも工場用地を主体とした拠点整備

- 北口についてのみ駅広整備、駅の橋上化、自由通路による歩行者動線について南北市街地の一体化を図る。

- 自動車のアクセス性に課題を残す反面、これまでと同様に通過交通は排除できる。

2.上位・関連計画における地区の位置づけ

- 都市計画マスタープラン:住工が混在している地域においては、徐々に宅地もしくは工業地へ土地利用転換の純化を図ることとされている。

- 中心市街地活性化基本計画:「中心市街地の顔となる賑わい集積ゾーンの形成」、「中心市街地全体の魅力を高め暮らしやすい都心を実現する規制仕儀地の再編」をする区域として位置づけられている。

3.対象地区の課題

- JR福塩線による南北市街地の分断(自動車、歩行者)

- 工場跡地等、市の玄関口として、中心市街地として相応しくない土地利用形態

4.対象地区の既存調査手法における問題点と課題

- 土地区画整理事業、JR福塩線連続立体交差事業を実施する方向で地元調整が進められているが、地権者の気運が高まっておらず、合意形成には至っていない。

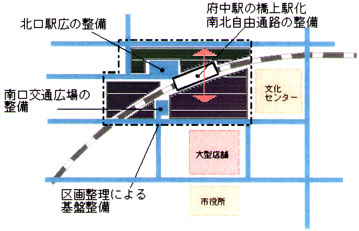

■土地利用転換計画図(B案)

「駅への交通アクセス改善」案

- 駅周辺地区の面整備と合わせた拠点整備

- 橋上駅化による歩行者動線の南北一体化だけでなく、南北駅広整備による駅への自動車のアクセス改善を図る。

- 自動車の南北市街地から駅へのアクセス性は向上するが、鉄道を越える南北動線は確保できないため、通過交通は排除できる。

5.提案者とのこれまでの協議内容と提案者の意向

- 府中市としては、低未利用地有効活用のモデル集をつくるための調査ではあるが、府中市は行き詰まりを感じている現在の街づくりを進めて行くあるいは転換するための起爆剤と考えている。そのため、これまで進められてきている連続立体交差事業、土地区画整理事業を新しい切り口からの提案によっては必ずしも前提条件としなくてもよいという意向をもっている。

6.低・未利用地有効活用の方針

(1)土地利用転換計画の目標と導入機能のメニュー

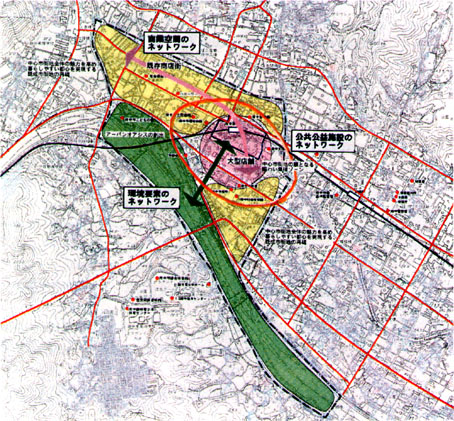

開発コンセプト「福塩線生活ターミナル府中」

① 産業ターミナル

・地場産業に関する情報発信、交流、教育、販売、研究、市民参加の場等

②福祉ターミナル

・駅周辺のバリアフリー化、高齢者福祉施設、高齢者住宅、市民生活支援機能等

③環境ターミナル

・山、川、街並み等の環境要素の駅を中心としたネットワーク化等

(2)有効活用の方針

- 府中市において当地区の果たす役割は大きく、早急に整備推進していくことが求められていることから、基盤整備のレベルを3パターン設定

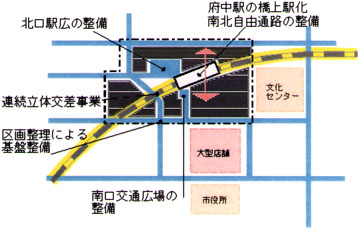

■土地利用転換計画図(C案)

「抜本的な都市構造改革」案

- 抜本的な都市構造改革と合わせた拠点整備

- 連続立体交差事業、区画整理事業により踏切処理を解消し、人・車とも南北市街地交通の円滑化を図る。

- 自動車の南北動線が整備されることにより、通過交通の流入が予想される。