メルマガ「運輸安全」第2号

□■□■□■□■□メルマガ「運輸安全」(H20.3.14 第2号)□■□■□■□■□

~~~(目次)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.「運輸事業の安全に関するシンポジウム」開催のご報告

2.運輸安全に関する最近の動き

3.運輸安全マネジメント制度の解説

~第2回 安全管理規程の係るガイドラインとは?~

4.安全の確保に関する取組みの参考事例紹介

~第2回 安全重点施策について~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.「運輸事業の安全に関するシンポジウム」開催のご報告

3月5日(水)にメルパルク東京で、①運輸事業者に対して運輸安全マネジメント制度のコンセプトについて周知・啓発を行うこと、②「運輸安全マネジメント評価」の結果等、国による運輸事業の安全確保に係る取組みについて理解を深めてもらうこと、③今後の運輸事業の安全の方向性を探ることを目的として、シンポジウムを開催しました。

冬柴国土交通大臣より、①運輸安全マネジメント制度は、「事業者と国とが手に手をとりあって安全を確保していこうという、今までの行政手法にない新しい制度」であること、②事業者の皆様に、「経営トップ自らが旗振り役となって「安全の確保が最大の使命である」ことを常に意識し、今後とも、全社一丸となって安全管理体制を築き上げて」いただいこと等について挨拶がありました。

その後、福本運輸安全政策審議官から「運輸安全マネジメント制度」の現状についてご報告させていただくとともに、早稲田大学理工学術院小松原明哲教授からは、ヒューマンエラーの概要に関する基調講演を、中央大学理工学部中條武志教授からは、具体的なヒューマンエラー対策に関する基調講演を頂き、また、小田急電鉄大須賀社長、関西汽船黒石社長、日本梱包運輸倉庫黒岩社長、上記2名の先生方及び当室の野中監理官によるパネルディスカッション

では、安全に関する取組みの状況及び今後の方向性について熱い議論を交わしていただきました。

ご多忙中にもかかわらず、1400名の方々にシンポジウムにご参加いただきました。

本シンポジウムにより、ご参加いただいた皆様に運輸安全マネジメント制度に対する理解を深めていただくとともに、今後も引き続き、より一層の運輸の安全性の向上に努めていただければ幸いです。

2.運輸安全に関する最近の動き

○「ご存じですか~くらしナビ最前線~」で運輸安全マネジメント制度が紹介されました!

2月29日(金)11:25~11:30に日本テレビ系列「ご存じですか~くらしナビ最前線~」で「公共交通の安全を守れ」というタイトルで運輸安全マネジメント制度等が紹介されました。運輸安全マネジメント制度の概要、交通ルールを守ることの重要性について説明しております。

※政府広報オンラインホームページ(下記アドレス)で番組内容をご覧いただけます。

○運輸安全マネジメントセミナー(トライアル)を実施しました!

当室では、運輸安全マネジメント制度のコンセプトについての周知・啓発に取組んでおりまして、その一環として、少人数制の「事業者向け公開セミナー」の新年度からの実施に向けて準備しています。

同セミナーは、受講者を限定(各回10名程度)して、従来の一方通行的な講義ではなく双方向セミナーにしたいと考えております。また、当面「ガイドラインの手引」「内部監査」に限定した講座を開設する予定です。新年度からの本格的実施に先駆け、内容をより良いものとするために、事業者等にご協力いただき、計7回のトライアルを実施させていただきました。

今後も、当該セミナーの本格的な実施に向けて取り組んでまいります。

3.運輸安全マネジメント制度の解説

~ 第2回 安全管理規程に係るガイドラインとは? ~

平成18年10月から国土交通省では、運輸安全マネジメント評価を実施しているところです。

この運輸安全マネジメント評価の際に、国土交通省の評価担当官はいったい何を基準、指針として、実施しているのか?

それが、「安全管理規定に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)と「運輸安全一括法に規定する安全管理規定に係るガイドラインの手引」なのです。

国土交通省では、平成17年当時、安全管理規程の作成義務等を規定する運輸安全一括法の法案作業と併行して、「各運輸モードに共通して、安全管理規程に安全マネジメントの観点から何を記載すべきか」、その指針、考え方を検討するため、同年12月に外部有識者等で構成する「運輸安全マネジメント態勢構築に係

るガイドライン等検討会」を立ち上げました。そして、同検討会の議論を経て、翌平成18年4月にガイドラインを策定し、同年5月に公表しました。

ガイドラインの位置付けにつきましては、運輸安全一括法に係る各事業法の施行規則及び通達等に基づき、事業者が安全管理規程に記載する項目のうち、安全マネジメントに係る項目について、その考え方を示しています。

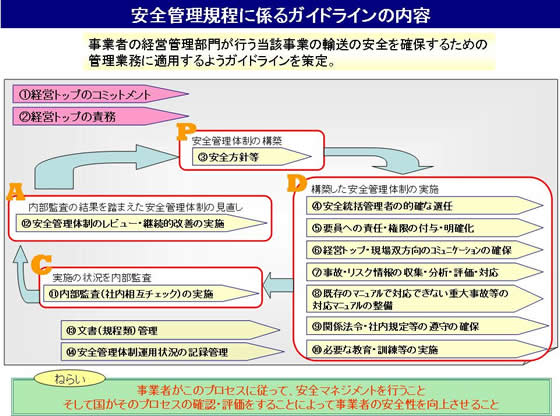

具体的には、ガイドラインには、添付図のとおり、各事業者が輸送の安全に関する14項目に及ぶ取組みに関する指針等を定めており、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001を参考に、PDCAサイクルの考え方を取り入れています。

運輸安全マネジメント評価では、ガイドラインを踏まえ、経営トップをはじめとする経営管理部門が、現場の情報、課題等をはじめ、自社の安全管理体制を具体的に把握し、現場に対してフィードバックされる仕組みが構築されているかという観点から、例えば、

(ア)輸送の安全に関する方針、目標が設定されているか(ガイドライン③)

(イ)安全重点施策の達成状況を把握し、見直し・改善するための仕組みと体制が構築され、機能しているか(ガイドライン③)

(ウ)ヒヤリハット情報を含む事故等に関する情報を、全社的かつ体系的に収集し、活用する仕組みと体制が構築されているか(ガイドライン⑦)

(エ)内部監査の仕組みと体制が構築され、機能しているか(ガイドライン⑪)

(オ)安全管理体制の見直しのための仕組みと体制が構築され、機能しているか(ガイドライン⑫) 等

安全管理体制が構築され、構築した安全管理体制が機能しているか、PDCAサイクルに基づく安全管理体制が適切に構築され、機能しているかどうかについて、各交通モードに共通した手法により評価しています。

皆様におかれましても、安全管理体制の構築に際し、このガイドラインを参考にしていただければ幸いです。

4.安全の確保に関する取組みの参考事例紹介

~ 第2回 安全重点施策について~

本コーナーでは、創刊号に引き続き、これまで実施した運輸安全マネジメント評価で確認した、各運輸事業者における輸送の安全性の向上に向けた様々な取組みのうち、他の事業者の参考となりうる優れた取組み事例の概略をご紹介します。

本メルマガをご覧の皆様におかれましては、自社の輸送の安全の確保に向けた取組みの参考として活用していただければ幸いです。

今回テーマは「安全重点施策に関する取組み」と題し、以下の3例をご紹介します。

参考事例その1

帝都自動車交通株式会社では、基本理念である安全最優先という考え方に基づき、多発する事故に歯止めをかけ、事故防止を社内に徹底することを目的に、平成11年度下半期より、以下のとおり、「事故減件運動」に関する取組みを実施。

1 安全重点施策については、「交通事故防止対策委員会」を中心として、年度毎に目標と計画を策定。

2 半期毎の「進捗会議」において、今半期に多発した事故の形態を把握し、その結果を踏まえ、上記委員会において必要に応じて安全重点施策の見直しを実施し、次半期の安全重点施策を策定。さらには、営業所毎に減件目標を設定し、事故減件に関する取組みを実施。

3 目標設定の例としては、上半期で、交差点での事故が多かった場合、下半期では、交差点での走行に係る目標を営業所毎に策定するといったものがある。

4 上記取組みにより、事故発生率は、平成10年度と比較して毎年減少。

平成10年:発生件数844件、10万キロ当たり事故率0.983

平成17年:発生件数260件、10万キロ当たり事故率0.383

5 また、事故減件目標を達成した営業所については、標を達成した営業所については、社内の「減件運動表彰規程」に基づき表彰。

安全の確保に向けたPDCAサイクルとは、元々、生産管理や品質管理等の業務

参考事例その2

東京都観光汽船株式会社では、安全重点施策の達成実現に向けた取組みを、以下のとおり実施している。

1 安全部署において、安全運航等に関する部単位での組織目標を策定し、さらに、関係各課は当該目標実現のための具体的な活動計画を作成し、社員への周知・徹底に努めている。各課の目標は、社員が日常業務の中で取組みができるように、項目別に時期や活動内容が明確化されており、また、目標の達成状況を把握するため、達成基準を示している。これらの目標の達成状況については、年2回の内部監査で把握する制度が確立されている。

2 さらに、各課の目標をベースに、社員一人一人に対しても、各課の目標に掲げる活動内容の中から3項目を個人目標として選択させ、各人がそれらの達成に向けた活動を行うことによる組織目標の実現に向けた取組みを行う体制を構築している。当該個人目標の達成状況については、直属の上司による面談や運航管理者による客観的確認及び年2回の内部監査の機会に把握されている。

3 これら一連の組織目標実現に向けた活動を踏まえ、年末までに達成状況を把握し、その結果を反映させて社長の年頭所感で組織目標の総括を発表する取組みを継続的に実施している。

参考事例その3

田渕海運株式会社では、安全重点施策に関する取組みとして、十数年来、以下の取組みを継続して実施している。

1 安全重点施策として「年間目標」及び「年間実施項目」(年間目標の達成に向けた具体的実施事項)を定め、各運航船舶(社船、傭船を問わず。以下同じ。)に対し周知するとともに、さらに、「月間安全重点実施項目」を設け、当該項目を明記した「カレンダー方式ポスター」を各運航船舶に対し配布・周知している。「月間安全重点実施項目」については、取組み結果等が、各運航船舶より、月毎に、船主を経由して田渕海運に対して報告されている。

2 安全専従員(千葉、東京、新居浜、徳山、大分の各港に常駐。)等が、各運航船舶訪船時にも「月間安全重点実施項目」に対する取組み結果及び反省点を聴取・確認し、月毎に、本社でそれらの訪船結果を取りまとめている。

3 毎月開催される「安全会議」(社長、安全統括管理者をはじめとする役員クラスで構成。)で上記「2」の結果が報告され、必要があれば是正措置を講じている。

4 上記結果等を踏まえて、翌年度の安全重点施策を策定している。

5 さらに、Key Performance Indicator(KPI)を利用して、自社船の「年間目標」の達成度を把握している。

安全重点施策は、会社全体の輸送の安全に関する基本的な方針である安全方針に掲げた理念等の具現化を目指すため、安全方針に沿って会社が安全に係る目標(到達レベル)及びその目標を達成するための具体的な手段(例:安全推進計画、安全設備投資計画等)で構成され、少なくとも年1回以上は達成度を把握し、必要な見直しができるものであることが求められます。

上記事例は、安全重点施策の策定、実施、達成状況の把握及び見直しの手順をうまく機能させ、いわゆる、安全重点施策に特化したPDCAサイクル(計画・実施・評価・見直し)の仕組みを構築し、システムとしてうまく機能させ、事故防止等に努めている点を評価し、参考事例として紹介したものです。

安全重点施策を的確に推進することは、安全管理体制の構築にあたって重要な取組みであり、安全方針の具現化、つまり事業者内部への関係法令等の遵守及び安全最優先の原則の徹底の実現のためにも、極めて重要です。

~~~~~【メルマガ「運輸安全」】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

発行 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室

電話 03-5253-8111 (内線 22-053 )

FAX 03-5251-1531

メールアドレス g_MST_UAK@mlit.go.jp

運輸安全ホームページ http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~