メルマガ「運輸安全」創刊号

□■□■□■□■□メルマガ「運輸安全」(H20.1.30 創刊号)□■□■□■□■□

~~~(目次)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.創刊のご挨拶

2.運輸安全に関する最近の動き

3.運輸安全マネジメント制度の解説

~第1回 PDCAサイクルとは?~

4.安全の確保に関する取組みの参考事例紹介

~第1回 内部コミュニケーションの充実に向けた取組み~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.創刊のご挨拶

運輸の安全の確保のために新たに創設された「運輸安全マネジメント制度」は、皆様のご理解とご協力により、昨年10月に制度開始1周年を迎えることができました。この間、昨年12月末まで314社に対して運輸安全マネジメント評価を実施し、一部事業者につきましては、2回目の評価も実施させていただきました。

さて、この度、運輸安全マネジメント制度をはじめとした運輸の安全について理解をさらに深めていただくために、メールマガジン「運輸安全」を発刊いたします。本メールマガジンが、皆様と我々の共通の認識を醸成し、より一層の運輸の安全の向上に共に取り組んでいくための一助となれれば幸いです。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

|

国土交通省運輸安全政策審議官 福本 秀爾

2.運輸安全に関する最近の動き

○ 運輸事業の安全に関するシンポジウムが3月5日に開催されます!

3月5日(木)13:30~16:30にメルパルク東京で「運輸事業の安全に関するシンポジウム」を開催する予定です。

①運輸事業者に対して運輸安全マネジメント制度のコンセプトについて周知・啓発を行うこと、②「運輸安全マネジメント評価」の結果等、国による運輸事業の安全確保に係る取組みについて理解を深めてもらうこと、③今後の運輸事業の安全の方向性を探ることを目的として、早稲田大学理工学術院経営システム工学科小松原明哲教授及び中央大学理工学部経営システム工学科中條武志教授の基調講演やパネルディスカッションを行います。

奮ってご参加いただければと存じます。

○政府広報「ドゥ!JAPAN」で運輸安全マネジメント制度が放送されました!

1月10日(木)に日経CNBC(ケーブルテレビ、スカイパーフェクTV!等)で「運輸安全マネジメントで事故ゼロへ」というテーマで運輸安全マネジメント制度が紹介されました。早稲田大学理工学術院の小松原明哲教授を迎え、運輸事業者への面談の様子など、制度を中心に、運輸事業における安全への取組みについて紹介されました。

※政府広報オンラインホームページ(下記アドレス)で番組内容(動画)をご覧いただけます。

○政府広報「Just Japan」で運輸安全マネジメント制度が放送されました!

1月26日(土)から2月3日(日)まで、テレビ神奈川などの放送局で「安全を作り出す~運輸安全マネジメント制度~」というテーマで運輸安全マネジメント制度が放送されます。(30分)中央大学理工学部経営システム工学科の中條武志教授を迎え、運輸事業者における安全の取組みについて紹介されます。なお、首都圏・近畿圏・中部圏 UHF13局、静岡あさひテレビ、朝日ニュースター(全国CATV241社)、BS日テレでも放送されております。

※政府広報オンラインホームページ(下記アドレス)で番組内容をご覧いただけます。

(各局の放送終了後、番組内容を動画でご覧いただける予定です。)

○政府広報「ご存じですか~くらしナビ最前線~」に運輸安全マネジメント制度が紹介されます!

2月29日(金)11:25~11:30に日本テレビ系列「ご存じですか~くらしナビ最前線~」で運輸安全マネジメント制度等について紹介される予定です。

是非、ご覧ください!

3.運輸安全マネジメント制度の解説

~ 第1回 PDCAサイクルとは? ~

新しく始まった運輸安全マネジメント制度。ここでは、よく出てくる言葉や考え方をわかりやすく説明していきます。

----------------------------------------------------------

PDCAサイクルという言葉を最近耳にしますね。運輸安全マネジメント制度でもこのPDCAサイクルが大きな意味合いを持っています。これは元々製造業・建設業などで、生産管理や品質管理等の業務を計画通りスムーズに進めるための仕組みでした。

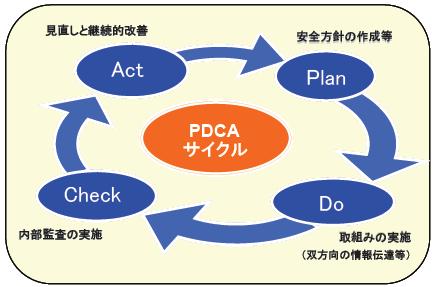

何故PDCAというアルファベットが使われたのかといいますと、管理の手順をP(Plan)-D(Do)-C(Check)-A(Act)の4段階のサイクルとして示して、頭文字をつなげて言葉にしたからです。

つまり、最初に「計画」を立て、それに基づいて「実施」し、実施結果を「確認」して、計画からずれていれば、「修正する措置」をとり、この過程をずっと「回して」(=続けて)改善・向上していくというものです。

ISO9001、ISO14001(環境)などのマネジメントシステムに関する国際規格には、このPDCAサイクルが盛り込まれており、運輸安全マネジメント制度の指針として、これらの国際規格を参考に定めた「安全管理規程に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」)においても、PDCAサイクルの考え方を取り入れました。運輸事業者の安全管理体制の「PDCAサイクルを回す」というのはどんなイメージになるかというと、右のような図になります。

順番に見ていきましょう。

まず年度ごとに安全対策の計画や目標を具体的に定め(PLAN)、その計画どおり安全に関する取組を進めます(DO)。ただし、最初からなかなかうまくはいかないでしょうから、うまく達成できたところ、うまくいかなかったところを客観的・定期的にチェックします(CHECK)。そして、チェックの結果を基に、直すところは直してよりよい次年度の計画・目標を作り(ACT)、次のPLANにつなげることにより、継続的改善(=安全性の向上)が期待されるのです。

ただしこれはPDCAサイクルを形式的に取り入れることを求めているのではありません。書類や格好だけを整えても実際に改善されなければ意味がないわけです。また、いまDoしかなくても、その後にキチンとその結果を評価し、思ったような効果が上がらなかったことがハッキリしたならば改善を図り、次のPLANへの橋渡しをすることがなされていけば、実が伴ってくるわけです。いきなり完璧な計画をたてて挫折するよりも、定期的に改善を続けるよう心がけてください。

なお、PDCAサイクルは、このような安全管理体制全体についてだけではなく、ガイドラインの各項目や各組織ごとにも当てはめることができます。例えば、安全管理体制に関する教育や訓練を計画的に実施し、見直しを行い次回の教育・訓練を改善する、といった使い方ができますので、いろいろ取り組んでいってください。

4.安全の確保に関する取組みの参考事例紹介

~ 第1回 内部コミュニケーションの充実に向けた取組み ~

これまで国土交通省が実施した運輸安全マネジメント評価では、各運輸事業者における安全性の向上に向けた様々な取組みを確認し、このうち、他の事業者の参考となる優れた取組み事例(以下「参考事例」といいます。)を把握してきております。

本コーナーでは、幾つかの参考事例の概略をご紹介しますので、本メルマガをご覧の皆様におかれましては、自社の安全の確保に向けた取組みの参考として活用いただければ幸いです。

今回テーマは「内部コミュニケーションの充実に向けた取組み」と題し、以下の2例をご紹介します。

----------------------------------------------------------

参考事例その1

JFE物流株式会社では、経営トップ・安全統括管理者をはじめとする経営管理部門が、経営会議・本部会議等を通じ、安全に関する各種情報の共有化を図るとともに、社員のみならず船舶所有者及び現場船員を含めた輸送の安全に係わる関係者が、以下のとおり取り組み、縦断的・横断的な意思疎通を図り、関係者の安全意識の浸透に努めている。

1 毎月の「経営会議」において、「安全」は常設の議題として毎回報告され、経営幹部においても安全情報が共有されている。

2 経営トップ及び安全統括管理者を含む経営幹部が、毎月1回は現場訪問を行っており、双方向のコミュニケーションが図られている。

3 本社関係では、安全統括管理者・各部長・運航管理者・船舶所有者等が出席する毎月開催の「船舶安全会議」や四半期毎に開催の「安全協議会」を通じ、現業管理部門において安全情報及び現場の課題が共有され適切な対応が講じられている。

4 「船舶安全会議」の開催前には、同会議メンバーをグループ分けして訪船パトロールを実施することにより、本社・船舶所有者・船員の階層縦断的に輸送業務関係者の間でコミュニケーションが確保され、また、事業所に配属されている安全部長2名が毎週3日は訪船活動を行い、安全点検や安全教育を実施することにより、安全風土の構築に努めている。

5 さらに、CSR(Corporate Social Responsibility/企業の社会的責任)・コンプライアンス(法令遵守)の観点から、「企業倫理ホットライン」を設けて、現場及び社内のイントラから直接経営トップに意見等を具申するシステムが確立されている。

参考事例その2

東京地下鉄株式会社では、経営層(会長、監査役を除く全役員及び全室部長)と社員が直接コミュニケーションを取ることで、相互理解を深め、意識の高揚を図ることを目的として、平成14年5月から「タウンミーティング」を開始し、平成16年4月の民営化以降、1回あたりの人数を絞り、開催回数を増やして内容の充実を図るなど、以下のとおり、本格的に取り組んでいる。

1 現場を訪れる経営層が、コミュニケーションを取る現場社員の構成(年齢層、職種等)を指定し、テーマを絞ってフリーディスカッション形式を基本として実施。

2 ミーティングの開催方法等については、ミーティング参加者の声を反映し、毎年、適宜見直しを行うことで制度の活性化を図っている。

3 また、現場に赴く室部長は、他の職種の社員とのコミュニケーションを通して、自らの業務課題を認識し、見直しに活用するなど、PDCAサイクルを確立している。

4 開催が1事業所単位ではなく、同世代、同職種等、複数事業所から参加者を募って開催しており、本社・現場間のコミュニケーションのみならず、現場同士においてもコミュニケーションの幅が広がっている。

5 平成17年度は200回強、平成18年度は130回程度開催。過去通算で約700回開催。

事業者内部における情報伝達とコミュニケーションについては、組織の指揮命令系統(縦糸)と社内横断的な情報共有(横糸)を紡ぐこととともに、上意下達だけでなく意見上申も円滑かつ積極的に行うことができるシステムを構築する必要があります。

上記事例は、各種取組みを通じ、経営トップをはじめとする経営管理部門と現場との間で、輸送の安全の確保に関する意思疎通・連携を十分に図り、関係者の安全意識の浸透に積極的に努めている点を評価し、参考事例として紹介したものです。

事業者内部における情報伝達とコミュニケーションを確保することは、経営トップをはじめとする経営管理部門が、必要な情報を把握・検討した上で、輸送の安全の確保に関し的確な判断を行うため、必要不可欠な事項です。そして、十分なコミュニケーションを確保することにより、事故防止に必要な情報等を事業者内部で共有し、安全管理の実効性を高めるとともに、安全最優先の意識を従業員に共有・醸成・徹底することも必要です。

~~~~~【メルマガ「運輸安全」】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

発行 国土交通省大臣官房運輸安全監理官室

電話 03-5253-8111 (内線 22-053 )

FAX 03-5251-1531

メールアドレス g_MST_UAK@mlit.go.jp

運輸安全ホームページ http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

新しい制度をわかりやすくご紹介するため、運輸安全についてメルマガを発行することといたしました。

ご愛読いただき、運輸安全についてご理解を深めていただければ幸いです。

今後もよろしくお願いいたします。(Y)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~