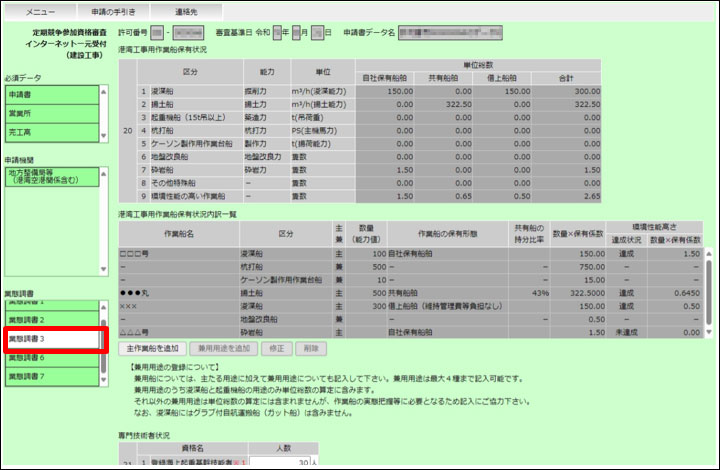

Ⅶ 申請書データ入力(業態調書画面)

3.業態調書3

【入力が必要な方】

-

次の機関への申請を希望する申請者

国土交通省地方整備局(港湾空港関係)

内閣府沖縄総合事務局

図 Ⅶ-3.業態調書3

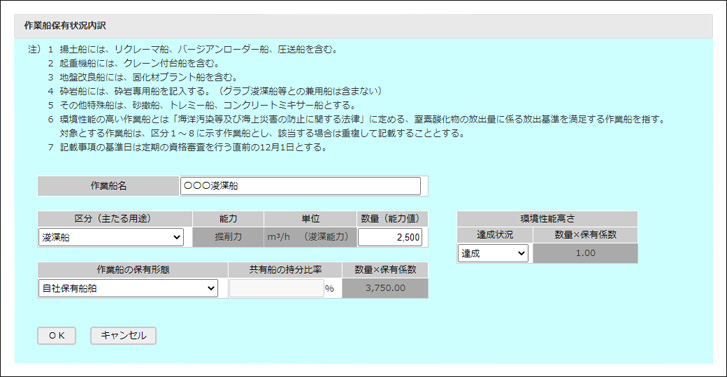

図 Ⅶ-3-1.業態調書3(作業船保有状況内訳)

-

※

画面左の『業態調書3』をクリックすると、上記画面が表示されます。

| 入力項目 | 入力要領 |

|---|---|

| 作業船保有状況内訳 |

|

| 21専門技術者状況 |

|

※①業態調書3「作業船保有状況内訳」の記入に際しての留意事項及び算定方法

業態調書3「作業船保有状況内訳」の記入に際しての留意事項及びその具体的な算定方法は、以下のとおりです。

-

留意事項

(作業船の保有形態に関する留意事項)-

①

自社保有船舶については、100%自社所有の船舶の他、親会社が50%以上の株式を保有している子会社が所有する船舶を含めて記入することが出来ます。ただし、親会社が自社保有船舶として申請した場合は、子会社において重複計上は出来ません。また、申請者が最終的に所有者となることを前提として、便宜上、リース会社が建造し保有した船舶であって、且つ、実態として申請者が建造費を含めたリース料を払いつつ自社保有船舶と同等の維持・使用を行う船舶は、自社保有船舶に含めることが出来ます。

-

②

共有船舶については、当該船舶の所有あるいは所有船舶の現行機能を保持するに当たり、新造、改良または機能の追加のために必要な経費を複数の者で負担している船舶を記入してください。

-

③

借上船舶については、長期用船契約等により用船契約期間が資格有効期間(令和7年4月1日~令和9年3月31日)を通じて使用できる船舶を記入してください。

-

④

浚渫船、起重機船等の兼用船は、主たる用途に加えて兼用用途についても記入して下さい。兼用用途は最大4種まで記入可能です。兼用用途のうち浚渫船と起重機船の用途のみ単位総数の算定に含みます。それ以外の兼用用途は単位総数の算定には含まれませんが、作業船の実態把握等に必要となるため記入にご協力下さい。

なお、浚渫船には、グラブ付自航運搬船(ガット船)は含みません。

-

⑤

製造年または取得年が不明の場合は、「0」を入力してください。

-

①

-

単位総数の算定方法

単位総数は、インターネット方式の受付では自動的に下記の算定方法にて算出されます。-

①

自社保有船舶の単位総数は、区分毎に以下の計算方法により、少数第2位(少数第3位切り上げ)とします。

単位総数(自社保有船舶)=Σ{能力(または隻数)×保有係数}-

能力 :

浚渫船にあっては浚渫能力、揚土船にあっては揚土能力、起重機船にあっては吊り荷重、杭打船にあっては主機関馬力、ケーソン製作用作業台船にあっては揚荷能力、地盤改良船・砕岩船・その他特殊船・環境性能の高い作業船にあっては隻数です。

-

保有係数:

1.5

ただし、長期用船契約等により他社に貸し出す船舶の場合は、0.75とします。

-

能力 :

-

②

共有船舶の単位総数は、区分毎に以下の計算方法により、少数第2位(少数第3位切り上げ)とします。

単位総数(共有船舶)=Σ{能力(または隻数)×保有係数(1.5 × 持分比率)}-

能力 :

①自社保有船舶の場合と同様です。

-

持分比率:

当該船舶の現行機能を保持するに当たり、新造、改良または機能の追加のために投資した費用の割合とします。

なお、建設機械打刻証明書や共有船舶契約書等、共有者の合意に基づきその割合を規定したものにより証明が可能なものとします。

-

能力 :

-

③

借上船舶の単位総数は、区分毎に以下の計算方法により、少数第2位(少数第3位切り上げ)とします。

単位総数(借上船舶)=Σ{能力(または隻数)×保有係数(借上係数)}-

能力 :

①自社保有船舶の場合と同様です。

-

借上係数:

0.5

ただし、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する場合には0.75とします。-

(1)

令和5年4月1日~令和6年12月1日の間に、当該船舶の使用または維持管理費等を負担した実績があるもの。

-

(2)

長期用船契約等において、令和6年12月1日~令和9年3月31日の間に当該船舶の維持管理費等を負担する契約が盛り込まれているもの。

なお、「維持管理費等」とは、修理費、管理費、個別の工事に伴う要請に対応するための局部的な改造費など、本申請に係る資格有効期間において当該船舶の機能保持に係る必要経費であって、長期用船契約等により確認可能なものとします。

-

(1)

-

能力 :

-

④

各区分の合計欄は、以下の算定方法とします。

合計=単位総数(自社保有船舶)+単位総数(共有船舶)+単位総数(借上船舶)

-

①

-

その他

自社保有船舶の貸出、共有船舶、借上船舶に関する数値の記入にあたっては、齟齬が生じないよう関係会社と調整の上、提出してください。

また、申請時または申請後において、各契約書及び証明書等で申請内容について確認する場合があります。

※②「港湾等しゅんせつ工事」等級決定に関わる浚渫船の能力要件

国土交通省地方整備局(港湾空港関係)における「港湾等しゅんせつ工事」の等級については、以下の算定式によって得られる浚渫船団力も考慮して決定されます。

- 浚渫船団力=(浚渫能力の単位総数)×1.0+(揚土能力の単位総数)×0.5