国土交通白書 2021

第3節 多様化を支える社会への変革の遅れ

( 1 )ダイバーシティの進展

(女性、高齢者の労働参加増加)

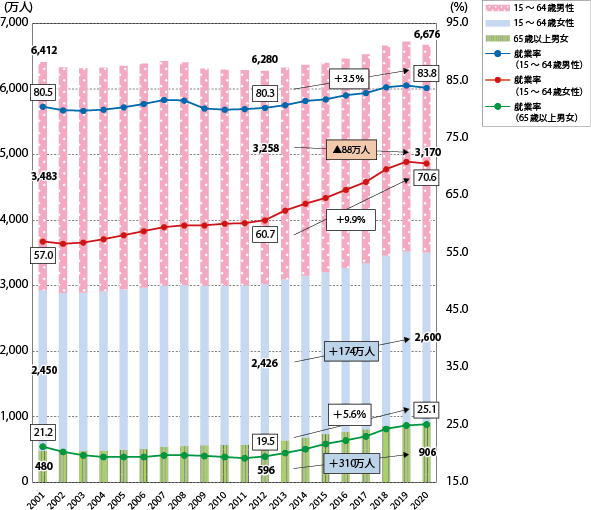

我が国の就業者数は、近年は増加傾向にあり、2020年には6,676万人となっている。15~64歳人口(生産年齢人口)が減少する中、就業者数が増加しているのは、女性や高齢者(65歳以上)の就業率の上昇が起因している。2012年からの変化を見ると、15~64歳男性の就業率は3.5%の上昇にとどまり、就業者数が88万人減少している。一方、15~64歳女性の就業率は9.9%上昇の70.6%、就業者数は174万人の増加であり、高齢者の就業率は、5.6%上昇の25.1%、就業者数は310万人の増加となっている(図表Ⅰ-2-3-1)。このように、働き手の多様化が進展している。

(注)2011年は、東日本大震災の影響により全国集計結果が存在しないため、補完的に推計した値を用いている

資料)総務省「労働力調査」より国土交通省作成

(共働き世帯の増加、育児・介護との両立)

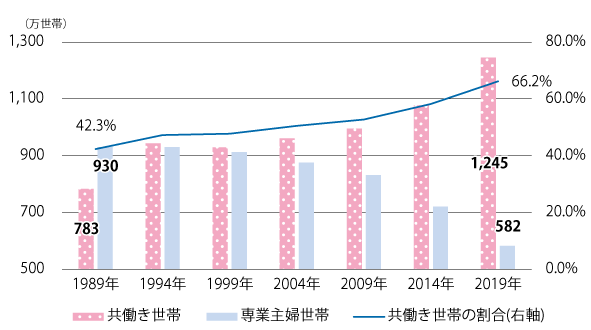

夫婦の働き方は、専業主婦世帯中心から共働き世帯中心へと転換している。1989年には、男性雇用者世帯のうち共働き世帯は42.3%(783万世帯)であり、専業主婦世帯(930万世帯)の方が多かったが、2019年には共働き世帯が66.2%(1,245万世帯)を占めるに至っている(図表Ⅰ-2-3-2)。また、共働きが増えることによって、育児や介護と両立しながら仕事をする人も増えている。これにより、夫婦の働き方や、仕事と家庭との関係も多様化していると考えられる。

(注)2001年以前は総務庁「労働力調査特別調査」(各年2月)、2002年以降は総務省統計局「労働力調査(詳細集計)」より作成。「労働力調査特別調査」と「労働力調査(詳細集計)」とでは調査方法、調査月等が相違することから時系列比較には注意を要する。

「専業主婦世帯」とは、2014年までは夫が非農林業雇用者で妻が非就業者(非労働力人口及び完全失業者)の世帯。2019年は、就業状態の分類区分の変更に伴い、夫が非農林業雇用者で妻が非就業者(非労働力人口又は失業者)の世帯。

共働き世帯の割合は、男性雇用者世帯に占める割合である。

資料)令和2年版厚生労働白書

( 2 )心の豊かさ重視へ

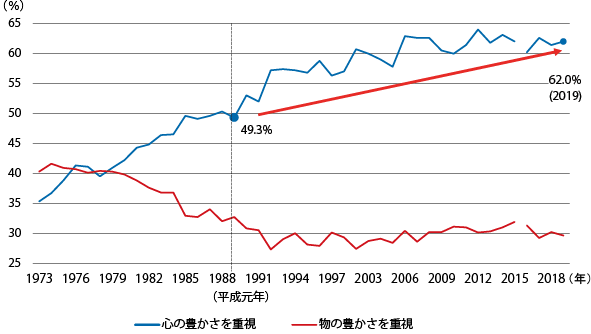

物質的な生活の豊かさに重きを置く「物の豊かさ」と、精神的な心の豊かさや余裕・ゆとりのある生活を求める「心の豊かさ」について、どちらに重きを置くか尋ねた内閣府の調査によれば、1970 年代前半までは「物の豊かさ」が「心の豊かさ」を上回っていたが、1970 年代後半に均衡し、1980年代以降、一貫して「心の豊かさ」が「物の豊かさ」を上回り、さらに「心の豊かさ」の増加傾向が続いている(図表Ⅰ-2-3-3)。

(注)2015年までは20歳以上、2016年からは18歳以上を対象に調査実施

資料)内閣府「国民生活に関する世論調査」より国土交通省作成

( 3 )消費行動の変化

(モノ消費からコト消費)

消費者の志向について、モノ消費からコト消費へ移っている。モノ消費とは、1950年代の「三種の神器(冷蔵庫、洗濯機、白黒テレビ)」、1960年代の「3C(カラーテレビ、クーラー、自動車)」に代表されるように、実体のある商品の所有や機能に価値を見出す消費傾向である。コト消費とは、アクティビティ、イベント、旅行といったサービスによって得られる体験や経験に価値を見出す消費傾向である。

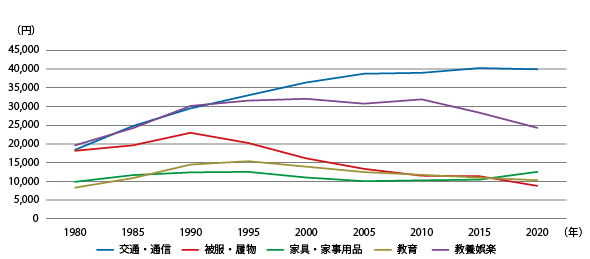

総務省「家計調査」の二人以上世帯の消費支出額を見ると、「交通・通信」は増加傾向であるのに対し、「被服及び履物」は1990年以降減少している(図表Ⅰ-2-3-4)。このことからも、消費者志向がモノからコトへ移っていると言える。そして、モノ消費よりもコト消費のほうが消費の形態や得られる価値は多様であるため、消費者志向も多様化していると言える。

(注)平成11年(1999年)以前は農林漁家世帯を除く

資料)総務省「家計調査」国土交通省作成

(所有から利用へ)

モノを通じた消費の形態についても多様化している。例えば、シェアリングエコノミーやサブスクリプションサービス(定額利用サービス)など、モノの「所有」ではなく「利用」を通じて価値を得るサービスの普及である。このような「所有から利用」の傾向は、自分にとって優先順位の高いものにフォーカスし、必要に応じて必要な量だけ利用するスタイルであると言える。利用に関する様々なプラットフォームが普及し、映像や音楽、書籍などがデジタル化していることから、「所有から利用」の傾向は今後も継続すると考えられる。

( 4 )多様化の背景

(1)から(3)に示したように社会の多様化が進展した主な背景としては、生活水準の向上、情報通信環境の進歩、グローバル化などが考えられる。

(生活水準の向上)

我が国は、物資が乏しかった戦後、物質的な豊かさを求めて、工業を原動力とし、さらに人口増加を追い風として急成長し、世界第2位の経済大国となった。その時代においては、多くの人は、生活水準を向上するため、家、車、電化製品、洋服などのモノを獲得することを求めていた。しかし、物質的な基盤が整えられ、生活水準が向上するにつれて、精神的な豊かさや生活の質といった、内面や嗜好性、個人としての在り方を追求するようになり、ニーズの多様化が進展した。

(情報通信環境の進歩)

総務省が行った「令和元年通信利用動向調査」2019年9月末時点の調査結果によると、インターネット利用者の割合は89.8%、スマートフォン(スマホ)を保有している世帯は83.4%となった。また、SNSも普及し、人々は誰もが時間や場所を選ばず、世界中の情報にアクセスでき、さらに情報発信も行えるようになった。通話のみならず、写真や動画の撮影、情報の検索・閲覧、電子決済など、様々な行動がインターネットで簡単に出来るようになった。これにより人々のニーズや価値観の多様化を大きく進展させた。また、商品・サービスも、情報通信技術の活用により、急速に多様化した。

(グローバル化)

我が国は島国であり、様々な点においてガラパゴスだと言われている。しかし、情報通信環境の進歩により世界中の情報が簡単に手に入る時代になり、物理的にも多くの地域にアクセスできる移動手段が確立された。また、多くの製品やサービスを輸出入するようになった。このようにグローバル化が進み、多様な文化、価値観、製品、サービスに接触したことで、多様化が進展した。