国土交通白書 2021

第2節 地域活性化を支える施策の推進

( 1 )民間投資誘発効果の高い都市計画道路の緊急整備

市街地における都市計画道路の整備は、沿道の建替え等を誘発することで、都市再生に大きな役割を果たしている。このため、残りわずかな用地買収が事業進捗の隘路となっている路線について、地方公共団体(事業主体)が一定期間内の完了を公表する取組み(完了期間宣言路線(令和2年4月現在80事業主体207路線)を通じ、事業効果の早期発現に努めている。

( 2 )交通結節点の整備

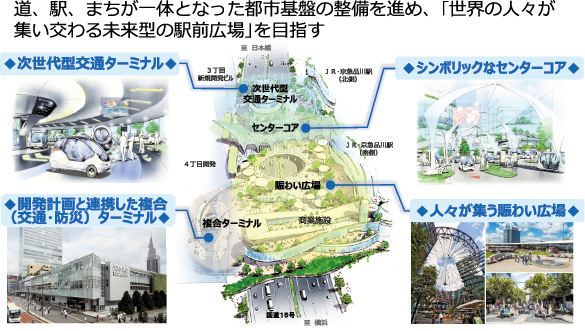

鉄道駅やバスターミナル等の交通結節点には、様々な交通施設が集中し、大勢の人が集まるため、都市再生の核として高い利便性と可能性を有する。

このため、品川駅西口や神戸三宮駅、虎ノ門ヒルズ駅等の交通結節点及びその周辺において、社会資本整備総合交付金や国際競争拠点都市整備事業、都市・地域交通戦略推進事業、鉄道駅総合改善事業等を活用し、交通機関相互の乗換え利便性の向上や鉄道等により分断された市街地の一体化、駅機能の改善等を実施し、都市交通の円滑化や交通拠点としての機能強化等を推進している。

( 3 )交通モード間の接続(モーダルコネクト)の強化

バスタ新宿をはじめとする集約型公共交通ターミナル『バスタプロジェクト』について、官民連携を強化しながら戦略的に展開して、多様な交通モードが選択可能で利用しやすい環境を創出し、人とモノの流れの促進や生産性の向上、地域の活性化や災害対応の強化などのため、バスを中心とした交通モード間の接続(モーダルコネクト)の強化を推進している。

また、民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進に向けて、交通混雑の緩和や物流の円滑化のため、バス・タクシー・トラック等の事業者専用の停留施設(特定車両停留施設)を道路附属物として位置づけるとともに、施設運営については、民間の技術やノウハウを最大限に活用するため、コンセッション(公共施設運営権)制度の活用を可能とする事業スキームの構築等を内容とする道路法等の改正法が、令和2年5月に成立し、11月に施行された。

このほか、カーシェアリングやシェアサイクルといった新たな交通モードについて、道路空間を有効活用しながら、公共交通との連携を強化させる取組みを推進している。東京都においては、地下鉄大手町駅に近接した箇所及び新橋駅付近に、カーシェアリングステーションを設置し、公共交通の利用促進の可能性を検証する社会実験を実施している。今後は、この社会実験の結果を踏まえながら、道路空間の有効活用による道路利用者の利便性向上に向けた検討を進めていく。さらに、シェアサイクルの普及促進を図るため、令和3年度税制改正において、シェアサイクルポートの設置に係る固定資産税の特例措置を創設した。

資料)国土交通省

【関連リンク】

バスタプロジェクト URL:https://www.mlit.go.jp/road/busterminal/

( 4 )企業立地を呼び込む広域的な基盤整備等

各地域が国際競争力の高い成長型産業を呼び込み集積させることは、東アジアにおける競争・連携及び地域活性化の観点から大きな効果がある。このため、空港、港湾、鉄道や広域的な高速道路ネットワーク等、地域の特色ある取組みのために真に必要なインフラへ集中投資を行い、地域の雇用拡大・経済の活性化を支える施策を推進している。

①空港整備

国内外の各地を結ぶ航空ネットワークは、地域における観光振興や企業の経済活動を支え、地域活性化に大きな効果がある。アジア等の世界経済の成長を我が国に取り込み、経済成長の呼び水となる役割が航空に期待される中、我が国全体の国際競争力や空港後背地域の地域競争力強化のため、空港の処理能力向上や空港ターミナル地域再編による利便性向上等を図っている。

②港湾整備

四方を海に囲まれている我が国においては、海外との貿易の大部分を海上輸送が担っており、また国内においても、地域間の物流・交流等に海上輸送が重要な役割を担っている。そうした中で、港湾インフラは海外との貿易の玄関口であるとともに、企業活動の場として日本の産業を支えている。物流効率化等による我が国の産業の国際競争力の強化、雇用と所得の維持・創出を図るため、地域の基幹産業を支える港湾において、国際物流ターミナルの整備等を行っている。

③鉄道整備

全国に張り巡らされた幹線鉄道網は、旅客・貨物輸送の大動脈としてブロック間・地域間の交流を促進するとともに、産業立地を促し、地域経済を活性化させることで、地域の暮らしに活力を与えており、鉄道貨物輸送は、地域経済を支える産業物資等の輸送に大きな役割を果たしている。

④道路整備

迅速かつ円滑な物流の実現等により国際競争力を強化するとともに、地域活性化の観点から、高規格道路等の幹線道路ネットワークの形成を進めている。

( 5 )地域に密着した各種事業・制度の推進

①道の駅

「道の駅」は道路の沿線にあり、駐車場、トイレ等の「休憩機能」、道路情報や地域情報の「情報発信機能」、地域と道路利用者や地域間の交流を促進する「地域の連携機能」の3つを併せ持つ施設で、令和3年3月30日現在1,187箇所が登録されている。

近年、地元の名物や観光資源を活かして、多くの人々を迎え、地域の雇用創出や経済の活性化、住民サービスの向上にも貢献するなど、全国各地で「道の駅」を地域活性化の拠点とするだけではなく、災害時の防災拠点としての活用や子育て応援施設の整備などの取組みも進展している。令和2年からを「道の駅」第3ステージとして位置づけており、令和元年の『「道の駅」第3ステージの提言』に示された『地方創生・観光を加速する拠点』及び『ネットワーク化で活力ある地域デザインにも貢献』というコンセプトを実現するための取組みを推進していく。

②高速道路の休憩施設の活用による拠点の作成

高速道路利用者だけの使用を前提とした「高速道路の休憩施設」は、近年、ウェルカムゲートやハイウェイオアシス等により、沿道地域への開放による地域活性化が図られており、その促進のため、関係機関が連携の上、進捗状況に応じた支援を実施している。

③官民連携による道路管理の充実

道路管理にあたっては、これまでも地域と協働した取組みとして、ボランティア・サポート・プログラム(VSP)などにより民間団体等の協力を得てきている。「道路法」に基づき指定した道路協力団体は、道路において、道路の魅力向上のための活動の実施や、その活動により得られた収益により道路管理の活動を充実させることが可能であり、令和3年3月末までに直轄国道において37団体を指定している。また、道路協力団体が行う道路に関する工事や維持及び道路の占用について、行政手続を円滑、柔軟化する措置を講じている。

④「かわまちづくり」支援制度

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれにつながるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携の下、「かわまちづくり」計画を作成し、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を推進している。令和3年3月末までに238箇所が「かわまちづくり」支援制度に登録している。

⑤地域住民等の参加による地域特性に応じた河川管理

河川環境について専門的知識を有し、豊かな川づくりに熱意を持った人を河川環境保全モニターとして委嘱し、河川環境の保全、創出及び秩序ある利用のための啓発活動等をきめ細かく行っている。

また、河川に接する機会が多く、河川愛護に関心を有する人を河川愛護モニターとして委嘱し、河川へのごみの不法投棄や河川施設の異常といった河川管理に関する情報の把握及び河川管理者への連絡や河川愛護思想の普及啓発に努めている。

さらに、河川の維持や河川環境の保全等の河川管理に資する活動を自発的に行う民間団体等を河川協力団体として指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上の位置付けを行い、団体の自発的活動を促進し、地域の実情に応じた多岐にわたる河川管理の充実を推進している。

⑥海岸における地域の特色を活かした取組みへの支援

海岸利用を活性化し、観光資源としての魅力を向上させることを目的に、砂浜確保のための養浜や海岸保全施設等の整備を行う海岸環境整備事業の支援を行っている。海岸保全に資する清掃、植栽、希少な動植物の保護、防災・環境教育等の様々な活動を自発的に行う法人・団体を海岸協力団体に指定することにより、地域との連携強化を図り、地域の実情に応じた海岸管理の充実を推進しており、令和3年3月末時点で22団体が指定されている。

⑦港湾を核とした地域振興

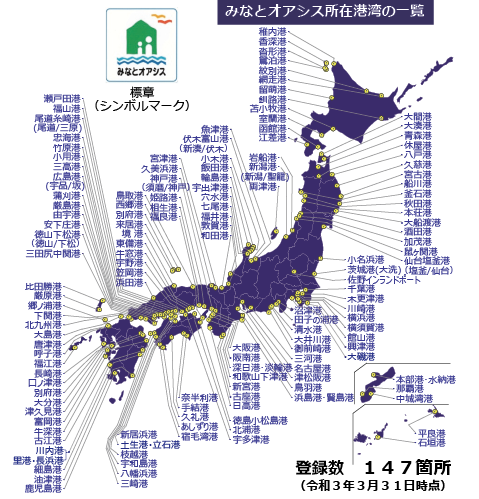

地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の活性化に資する「みなと」を核としたまちづくりを促進するため、住民参加による地域振興の取組みが継続的に行われる施設を港湾局長が「みなとオアシス」として登録している(令和2年度末時点、147箇所)。

「みなとオアシス」は、「みなとオアシス全国協議会」等が主催する「みなとオアシスSea級グルメ全国大会」などの、様々な活動を通じ、地域の賑わい創出に寄与している。

近年では、訪日クルーズ船寄港時のおもてなしなど港湾の多様化するニーズに対応するため、官民連携による港湾の管理等を促進するなどの目的で、港湾管理者が適正な民間団体等を指定する「港湾協力団体」制度を活用し、みなとを核とした地域の更なる活性化を図ることとしている。(令和2年度末時点、43箇所)

また、一定の条件を満たすみなとオアシスを災害発生時に復旧・復興の拠点として機能する「災害対応型みなとオアシス」として位置づけるとともに、これらをネットワーク化して、広域的な災害に対応可能な「みなとオアシス防災ネットワーク」の構築に向けて取り組むこととしている。

⑧マリンレジャーの拠点づくり

マリンレジャーの魅力向上のため、既存の港湾施設やマリーナ等を活用した「海の駅」の設置を推進しており、令和3年3月末時点で、全国に170駅が登録されている。また、従来のプレジャーボートユーザーだけでなく旅行者等がクルージングを楽しめるよう、「海の駅」を寄港地として近郊の観光地やグルメスポット等を巡るためのモデルルートである「マリンチック街道」の選定を推進しており、令和3年3月末時点で全国に23ルートが登録されている。

( 6 )地籍整備の積極的な推進

災害後の迅速な復旧・復興、インフラ整備の円滑化等に資する地籍整備の円滑化・迅速化に向けて、令和2年5月に、2年3月の国土調査法等の改正により措置された新たな調査手続や、都市部・山村部の地域特性に応じた効率的な調査手法の活用の促進等を位置付けた、第7次の国土調査事業十箇年計画を閣議決定した。

同計画に基づく地籍整備を推進するため、地籍調査を行う市町村等への財政支援のほか、国による基本調査の実施により効率的な調査手法の事例の蓄積及びその普及を行うとともに、地籍調査以外の測量成果の活用を推進している。

( 7 )大深度地下の利用

大深度地下の利用については、大深度地下使用制度に関する内容をホームページに掲載する等、大深度地下の適正かつ合理的な利用を図っている。