国土交通白書 2021

第4節 交通分野における安全対策の強化

我が国の周辺海域では、毎年2,000隻前後の船舶事故が発生している。ひとたび船舶事故が発生すると、尊い人命や財産が失われるばかりでなく、我が国の経済活動や海洋環境にまで多大な影響を及ぼす可能性があるため、更なる安全対策の推進が必要である。

( 1 )船舶の安全性の向上及び船舶航行の安全確保

①船舶の安全性の向上

船舶の安全に関しては、国際海事機関(IMO)を中心に国際的な基準が定められており、我が国はIMOにおける議論に積極的に参画している。

我が国で航行する船舶の安全を確保するため、日本籍船に対する船舶検査を実施し、国際基準等への適合性を確認した。また、コロナ禍を踏まえ、かねてから検討を重ねてきた遠隔検査を取り入れ、非接触の船舶検査を推進した。

ヒューマンエラーの防止等による海上安全の向上等が期待される自動運航船の令和7年(2025年)までの実用化に向け、その設計段階で安全上留意すべき事項等をまとめた「自動運航船の安全設計ガイドライン」を令和2年12月に策定した。

また、IMOにおける自動運航船に係る国際ルールの検討に積極的に参画している他、2年8月には、日本を含む8カ国により、国際的協力を推進するための枠組み(MASSPorts)が設立され、自動運航船の実証促進を目的としたガイドラインの作成等に向け、各国が連携し取り組んでいる。

平成30年末にグアム島で発生した日本国籍クルーズ船の岸壁接触事故において、乗組員が酒気帯び状態であったことが確認されたこと等を受け、アルコール検知器を用いた検査体制の導入等の海運分野における新たな飲酒対策を令和元年8月にとりまとめこれらが適切に実施されるよう、事業者等に対し、指導・監督を行った。

また、小型船舶の安全対策として、関係省令の改正によって平成30年2月1日から、原則としてすべての乗船者にライフジャケットの着用が義務付けられたこととともに令和4年2月から違反点数が付与されることを踏まえ、小型船舶乗船者を中心に規制内容の説明やリーフレットの配布を行う等、関係省庁、団体と連携して周知・啓発を図っている。

②船舶航行の安全確保

STCW条約注18に準拠した「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に基づき、船舶職員の資格を定めるとともに、小型船舶操縦者の資格及び遵守事項について定め、人的な面から船舶航行の安全を確保している。また、海難全体の約8割を占める小型船舶の事故隻数減少を目的として、遵守事項の周知徹底を図り、違反者への再教育講習を行っている。

また、「水先法」に基づき、水先人の資格を定め、船舶交通の安全を確保しており、水先業務の安定的な提供や人材の確保・育成に向けた施策を推進している。さらに、二級・三級水先人の乗船機会確保のため、水先法施行令を改正し、令和2年10月1日から、二級・三級水先人が業務を行える船舶の範囲を拡大することで、より安全・安定的な水先人の確保・育成に取り組んでいる。

職務上の故意又は過失によって海難を発生させた海技士、小型船舶操縦士及び水先人等に対しては、「海難審判法」に基づく調査、審判を実施しており、令和2年には259件の裁決を行い、海技士、小型船舶操縦士及び水先人等計353名に対する免許取消し、業務停止(1箇月から2箇月)及び戒告の懲戒を行うなど、海難の発生防止に努めている。

海上保安庁では、平成15年以来、おおむね5年間に取組むべき船舶交通安全政策の方向性と具体的施策を「交通ビジョン」として位置づけており、30年4月に新たな「第4次交通ビジョン」を策定し、より広く海上安全を確保するための各種施策を推進している。

年間約2,000隻の船舶事故のうち、最も多い事故類型がプレジャーボートの機関故障事故であることから、海上保安庁では、プレジャーボートの機関故障事故の大幅減少を目指し、海事局等と連携し、ユーザーに対する定期的な点検整備の推奨、適切なタイミングでの機関整備の啓発を推進している。また、発生した海難を日々分析し、その結果を踏まえ、関係機関や民間団体と連携の上、船舶の種類や活動シーズンに応じた事故防止対策に取り組んでいる。

特に近年、モーターボートや水上オートバイ等の従来からの小型船舶に加え新たなウォーターアクティビティが出現し、活発化している。これらのウォーターアクティビティは、免許や検査が不要であることから、十分な海事知識を有しないまま海を利用し、海難に遭遇する事案が発生している。この対策として、各ウォーターアクティビティを安全に安心して利用するための適正な装備品、基本的な技能及び知識等について、関係機関等の合意を経て策定した「ウォーターセーフティガイド」注19にまとめ、利用者への周知啓発を図っている。また、気象海象等の情報不足を起因とする海難を防止するため、「海の安全情報」注20をインターネット等で提供しており、更には各港における避難勧告発令等の緊急性の高い情報については電子メール配信サービスを実施している。

東京湾海上交通センターにおいては、平成30年1月、非常災害時における船舶の円滑な避難及び平時における効率的な運航を実現するため、東京湾の海上交通管制一元化を行い、令和2年2月には、巨大船等の通航間隔を見直し(15分から10分に短縮)、運用を開始した。

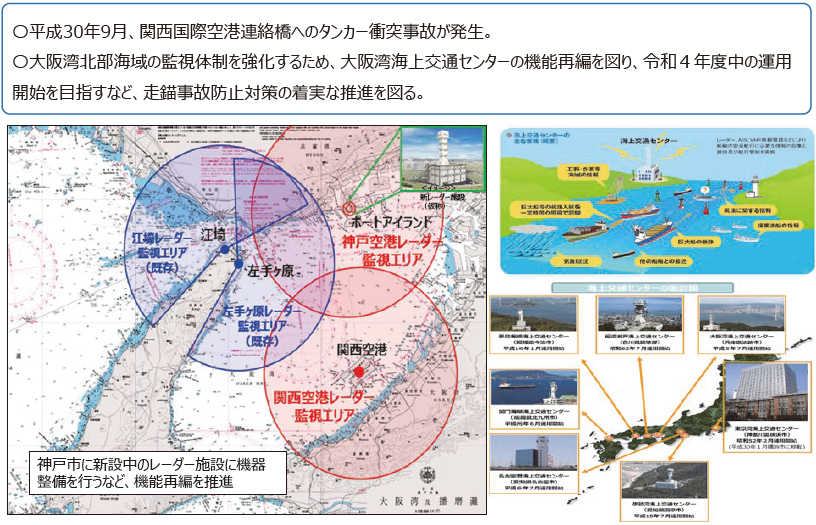

また、大阪湾海上交通センターでは、走錨したタンカーが関西国際空港へ衝突した事故を踏まえ、レーダー施設等を新設し4年度中に機能再編を行い、大阪湾北部海域の監視体制の強化を推進する。

海図については、電子海図情報表示装置(ECDIS)の普及に伴い、重要性の増した電子海図の更なる充実を図っている。また、外国人船員に対する海難防止対策の一環として英語表記のみの海図等を刊行しており、2年度は、国際旅客船拠点形成港湾である八代港の海図を令和2年7月豪雨で土砂の流入が確認された後の水路測量成果を取り入れ更新するなど実施した。

水路通報・航行警報については、有効な情報を地図上に表示したビジュアル情報をインターネットで提供しており、平成30年11月5日からは、スマートフォン向けの運用も開始した。また、水路通報・航行警報はもとより、気象海象や船舶通航量等の様々な情報を提供する海洋状況表示システム(海しる)の運用を31年4月から開始した。

また、狭水道における船舶の安全性や運航の効率性の向上のため、来島海峡において、面的なシミュレーションによる潮流情報をインターネットで提供している。

航路標識については、海水の浸入を遮断する対策及び電源喪失時における予備電源設備の整備など、船舶交通の環境及びニーズに応じた効果的かつ効率的な整備を行っており、令和元年度に455箇所の改良・改修を実施した。

さらに、(研)海上技術安全研究所に設置した「海難事故解析センター」において、事故解析に関する高度な専門的分析や重大海難事故発生時の迅速な情報分析・情報発信を行うとともに、再発防止対策の立案等への支援を行っている。

我が国にとって輸入原油の8割以上が通航する極めて重要な海上輸送路であるマラッカ・シンガポール海峡については、船舶の航行安全確保が重要であり、沿岸国及び利用国による「協力メカニズム」注21の下、我が国として航行援助施設基金注22への資金拠出等の協力を行っている。これに加え、我が国と沿岸3国(インドネシア、マレーシア及びシンガポール)において、日ASEAN統合基金事業(JAIF)として承認された同海峡の水路測量調査に協力するため、我が国としても、海事関係団体からの専門家派遣による技術協力等を行っている。今後も官民連携して同海峡の航行安全・環境保全対策に積極的に協力していく。

( 2 )乗船者の安全対策の推進

乗船者の事故における死者・行方不明者のうち約39%は海中転落によるものである。転落後に生還するためには、まず海に浮いていること、その上で速やかに救助要請を行うことが必要である。小型船舶(漁船・プレジャーボート等)からの海中転落による乗船者の死亡率は、ライフジャケット非着用者が着用者の約4倍と高く、ライフジャケットの着用が海中転落事故からの生還に大きく寄与していることがわかる。また、通報時に携帯電話のGPS機能を「ON」にしていることで、緊急通報位置情報システムにより遭難位置を早期に把握することができ、救助に要する時間の短縮につながる。

このため、海上保安庁では、様々な機会を通じてライフジャケットの常時着用、防水パック入り携帯電話等の適切な連絡手段の確保、海上保安庁への緊急通報用電話番号「118番」や「NET118」注23の有効活用の3つを基本とする自己救命策3つの基本及び携帯電話のGPS機能「ON」についての周知・啓発に努めている。

( 3 )救助・救急体制の強化

海上保安庁では、迅速かつ的確な救助・救急活動を行うため、緊急通報用電話番号「118番」の運用を行っているほか、「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)」により、24時間体制で海難情報の受付を行うなど、事故発生情報の早期把握に努めている。また、海上において発生した海難や人身事故に適切に対応するため、特殊救難隊、機動救難士、潜水士等の救助技術・能力の向上を図るとともに、救急救命士及び救急員が実施する救急救命処置等の質を医学的・管理的観点から保障するメディカルコントロール体制の向上、巡視船艇・航空機の高機能化等、救助・救急体制の充実・強化を図っている。さらに、関係省庁、地方公共団体、民間救助団体等との連携についても充実・強化を図っている。

- 注18 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約。海上における人命及び財産の安全を増進すること並びに海洋環境の保護を促進することを目的として、船員の訓練及び資格証明等について定められている。

- 注19 国の関係機関や民間の関係団体などが参加する意見交換会において、合意・推奨された事故防止のための情報を取りまとめた総合安全情報サイト。現在、水上オートバイ編、カヌー編、SUP編、ミニボート編、遊泳編、釣り編を公開している。

- 注20 全国各地の灯台等で観測した局地的な気象・海象(風向、風速、波高、気圧)の現況、海上工事の状況、海上模様が把握できるライブカメラの映像等をインターネットにより提供しているほか、海上保安庁が発表する緊急情報等を電子メール配信サービスにより提供している。

- 注21 国連海洋法条約第43条に基づき沿岸国と海峡利用国の協力を世界で初めて具体化したもので、協力フォーラム、プロジェクト調整委員会及び航行援助施設基金委員会の3要素で構成されている。

- 注22 マラッカ・シンガポール海峡に設置されている灯台等の航行援助施設の代替又は修繕等に要する経費を賄うために創設された基金

- 注23 聴覚や発話に障がいを持つ方を対象に、スマートフォンなどを使用した入力操作により、海上保安庁への緊急時の通報が可能となるサービス。