国土交通白書 2021

第4節 健全な水循環の維持又は回復

下水道は、汚水処理や浸水対策によって、都市の健全な発展に不可欠な社会基盤であり、近年は、低炭素・循環型社会の形成や健全な水循環を維持し、又は回復させるなどの新たな役割が求められている。

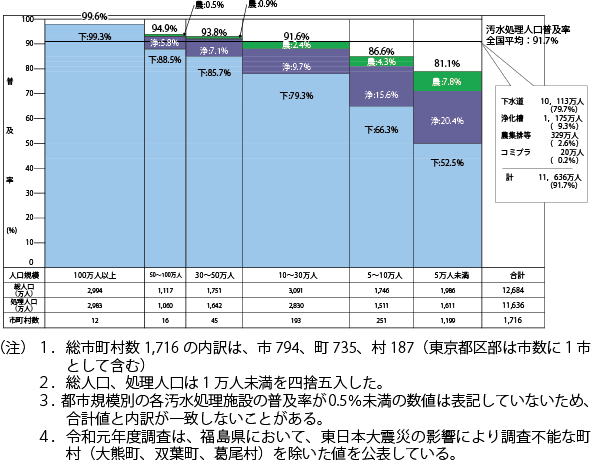

( 1 )下水道による汚水処理の普及

汚水処理施設の普及率は令和元年度末において、全国で91.7%(下水道の普及率は79.7%)となった(東日本大震災の影響により、調査対象外とした福島県の一部市町村を除いた集計データ)ものの、地域別には大きな格差がある。特に人口5万人未満の中小市町村における汚水処理施設の普及率は81.1%(下水道の普及率は52.5%)と低い水準にとどまっている。今後の下水道整備においては、人口の集中した地区等において重点的な整備を行うとともに、地域の実状を踏まえた効率的な整備を推進し、普及格差の是正を図ることが重要である。

①汚水処理施設の早期概成に向けた取組み

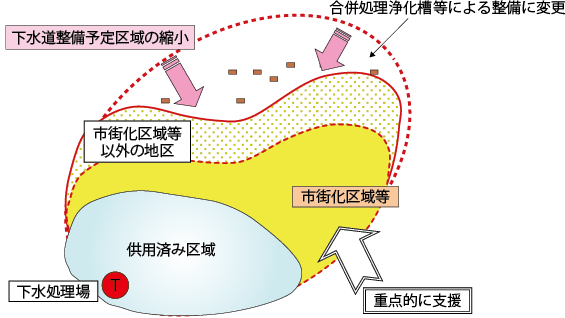

汚水処理施設の整備については、一般的に人家のまばらな地区では個別処理である浄化槽が経済的であり、人口密度が高くなるにつれて、集合処理である下水道や農業集落排水施設等が経済的となるなどの特徴がある。このため、整備を進めるに当たっては、汚水処理に係る総合的な整備計画である「都道府県構想」において、経済性や水質保全上の重要性等の地域特性を踏まえ、適切な役割分担を定めることとしている。令和8年度末までに汚水処理施設を概成させる方針で整備を促進しており、人口減少等の社会状況変化を踏まえ、汚水処理手法の徹底的な見直しを推進している。

また、早期、かつ、安価な整備を可能とするため、地域の実情に応じた新たな整備手法を導入するクイックプロジェクトの導入や、民間活力を活用して整備を推進するための官民連携事業の導入など、整備手法や発注方法の工夫により、未普及地域の解消を推進している。

( 2 )下水道事業の持続性の確保

①ストックマネジメントの推進

下水道は、令和元年度末現在、管渠延長約48万km、終末処理場約2,200箇所に及ぶ膨大なストックを有している。

これらは、高度経済成長期以降に急激に整備されたことから、今後急速に老朽化施設の増大が見込まれている。小規模なものが主ではあるが、管路施設の老朽化や硫化水素による腐食等に起因する道路陥没が年間に約2,900箇所で発生している。下水道は人々の安全・安心な都市生活や社会経済活動を支える重要な社会インフラであり、代替手段の確保が困難なライフラインであることから、効率的な管路点検・調査手法や包括的民間委託の導入検討を行うとともに、予防保全管理を実践したストックマネジメントの導入に伴う計画的かつ効率的な老朽化対策を実施し、必要な機能を持続させることが求められている。

平成27年5月には「下水道法」が改正され、下水道の維持修繕基準が創設された。これを受け、腐食のおそれが大きい排水施設については、5年に1度以上の適切な頻度で点検を行うこととされ、持続的な下水道機能の確保のための取組みが進められている。また、本改正においては、下水道事業の広域化・共同化に必要な協議を行うための協議会制度が創設されるなど、地方公共団体への支援を強化することにより、下水道事業の持続性の確保を図っている。

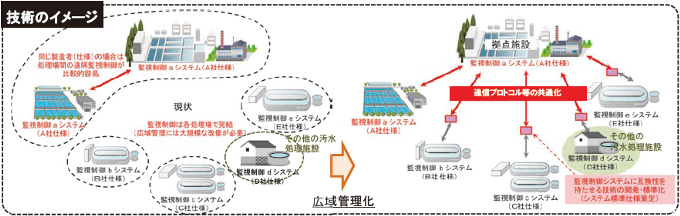

②下水道の広域化の取組み

下水道の持続可能な事業運営に向け、「全ての都道府県における平成34年度までの広域化・共同化計画の策定」を目標と設定し、平成30年度中にすべての都道府県において検討体制構築を完了させた。国土交通省としても、平成30年度に創設した「下水道広域化推進総合事業」や、先行して計画策定に取り組む都道府県におけるモデルケースの検討成果の水平展開などにより、引き続き財政面、技術面の双方から支援を行っていく。また、国土交通省では、令和3年度より、下水道革新的技術実証事業(B-DASHプロジェクト)として、ICTを活用した下水道施設広域管理システムの開発に着手する。

③経営健全化の促進

下水道は、如何なる状況下でも事業の継続が求められる、国民生活に不可欠なインフラであるが、その経営は汚水処理費(公費で負担すべき部分を除く)を使用料収入で賄うことが原則とされている。人口減少等に伴う収入の減少や老朽化施設の増大等、課題を克服し、将来に渡って下水道サービスを維持するため、経営に関する的確な現状把握や中長期収支見通しを含む経営計画の策定、定期検証に基づく収支構造の適正化を促すなど、経営健全化に向けた取組みを推進している。

④民間活力の活用推進と技術力の確保

下水道分野においては、コンセッション方式を含むPPP/PFI手法の導入及び検討や下水処理場等の維持管理業務における包括的民間委託注9の更なる活用に向けた取組みを実施している。コンセッション方式については、浜松市において、平成30年4月に国内初となる下水道コンセッション事業が開始され、令和2年4月には高知県須崎市で2例目となる事業が開始された。宮城県においては、4年4月の事業開始に向けて手続きが進められており、引き続きコンセッション方式を含むPPP/PFI手法の案件形成を推進している。

また、技術力の確保については、地方公共団体の要請に基づき、下水道施設の建設・維持管理等の効率化のための技術的支援、地方公共団体の技術者養成、技術開発等を地方共同法人日本下水道事業団が行っている。

( 3 )下水道分野の広報の推進

下水道の使命を果たし、社会に貢献した好事例を平成20年度より「国土交通大臣賞(循環のみち下水道賞)」として表彰しその功績を称えるとともに、広く発信することで全国的な普及を図っている。また、先進的な下水道広報活動の事例を各地方公共団体と共有し全国展開を図るほか、将来の下水道界を担う人材の育成や下水道の多様な機能の理解促進を目的に、広報素材を提供するなど下水道環境教育を推進している。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点も踏まえ、「下水道の日」である9月10日を中心に、5日間連続で下水道の魅力を伝える10秒動画注10を国土交通省公式Twitterアカウントから配信したほか、各自治体で使用できる下水道のポスター注11をホームページで公開している。

- 注9 施設管理について放流水質基準の順守等の一定の性能の確保を条件として課しつつ、運転方法等の詳細については民間事業者に任せることにより、民間事業者の創意工夫を反映し、業務の効率化を図る、複数年契約を前提とした発注方式

- 注10 【10秒動画】YouTubeで公開中

(https://www.youtube.com/playlist?list=PL2RgY_hjimJTRSKmlB0K7gvTsMAAzksno) - 注11 【広報ポスター】下水道部ホームページでダウンロード可

(https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000689.html)