国土交通白書 2022

第5節 北海道総合開発の推進

(1)北海道総合開発計画の推進

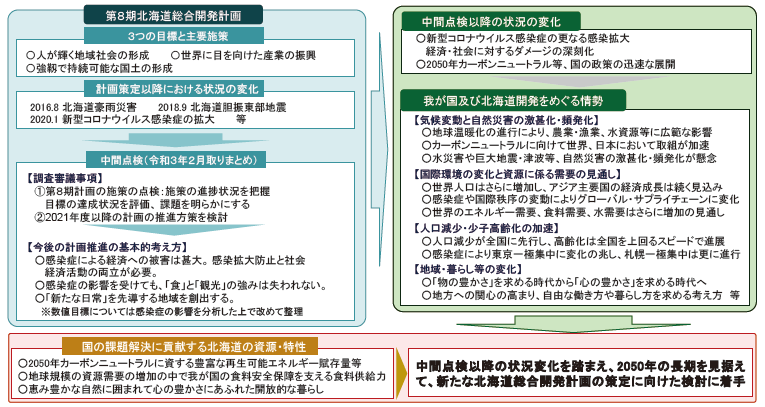

我が国は、北海道の優れた資源・特性を活かしてその時々の国の課題の解決に寄与するとともに、地域の活力ある発展を図るため、北海道の積極的な開発を行ってきた。計画期間を平成28年度からおおむね令和7年度までとする第8期の北海道総合開発計画(平成28年3月閣議決定)は、「世界の北海道」を形成すべく、「人が輝く地域社会」、「世界に目を向けた産業」、「強靱で持続可能な国土」を目標として掲げ、諸施策を進めている。

具体的には、「食料供給基地としての持続的発展」、「『観光先進国』実現をリードする世界水準の観光地の形成」、これら食と観光等を担う北海道の「生産空間」注3を支える取組みを重点的に取り組む事項として、目指す姿や行動の指針となる数値目標を設定し、関係者で共有しながらフォローアップを行い、本計画を踏まえ北海道開発を着実に推進している。

計画策定から5年目を迎えた令和3年2月には、主要施策の進捗状況や、計画策定後の状況の変化と課題及びこれらを踏まえた今後の推進方策を中間点検報告書として取りまとめた。また、中間点検以降も、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大や2050年カーボンニュートラルに向けた国の施策の展開など、北海道開発を取り巻く状況に急速かつ大きな変化が生じているため、同年10月、国土審議会北海道開発分科会の下に計画部会を設置し、新たな北海道総合開発計画の策定に向けた検討を進めている。

(2)現行の計画の実現を支える施策の推進

第8期の計画は、本格的な人口減少時代の到来、グローバル化の更なる進展と国際環境の変化、大規模災害等の切迫といった我が国をめぐる諸課題に中長期的な視点で対応するため策定されたものであり、次の目標実現に向けた施策を進めている。

①人が輝く地域社会

北海道の「生産空間」は、他地域とはスケールの異なる広域分散型社会を形成しており、戦略的産業である「食」と「観光」を担っている。

一方で、全国に先行した人口減少・高齢化の急速な進展等により、その維持が困難となるおそれがあることから、生産空間から都市部に至るまで人々が住み続けられる地域社会構造の確立を図るとともに、多様な人々を引きつけ、活発な対流を促進することが重要である。

このため、地域課題の解決に向けて先導的に取り組むためのモデル圏域を選定し、有識者・地元企業・自治体等からなる圏域検討会等を開催して、生産空間の暮らしと産業を守るために不可欠な物流の維持に向けた検討を行うなど、様々な課題の解決に向けた取組みを進めているほか、定住・交流環境の維持増進に向けて、高規格道路等の広域的な交通ネットワークの整備、「道の駅」の機能強化や「みなとオアシス」の活用を通じた賑わいの創出等を進めている。あわせて、多様な地域づくり人材の広域的・横断的な交流・連携を支援する「北海道価値創造パートナーシップ活動」の充実等を進めている。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い地方移住、二地域居住、ワーケーション等の機運が高まっていることを踏まえ、これらの促進にも資する交通アクセスの強化を進めている。

②世界に目を向けた産業

北海道は、農林水産業、食・観光関連産業などの移輸出型産業に比較優位があり、新型コロナウイルス感染症拡大による影響も踏まえながら、これらを戦略的に育成することが重要である。

このため、スマート農業の推進等に資する農地の大区画化や排水改良、路網の整備、漁港の高度衛生管理対策等による農林水産業の持続的発展や食料供給力の向上を図るとともに、高規格道路、港湾における農水産物輸出促進基盤の整備等による農水産物の輸出促進等を進めている。

観光においては、国内旅行とインバウンドの両輪による世界水準の観光地の形成に向けて、新千歳空港等における空港機能の強化、クルーズ船の受入環境整備、高規格道路等の整備によるアクセス強化等を進めている。また、ドライブ観光やサイクルツーリズム、景観・地域・観光空間づくりに取り組むシーニックバイウェイ北海道、河川空間やインフラ、アイヌ文化・縄文文化・近代の開拓を始めとする歴史的資源を活用したツーリズム、国際会議等(MICE)の北海道開催等に取り組んでいる。

③強靱で持続可能な国土

近年、平成28年8月の一連の台風や平成30年北海道胆振東部地震などの大規模災害が発生しており、気候変動等の影響による災害の頻発化・激甚化が懸念されている。安全・安心の確保は経済社会活動の基盤であり、人命を守り被害を最小化するとともに災害に強い国土を構築することが重要である。また、美しく雄大な自然環境を有し、再生可能エネルギー源が豊富に賦存する北海道は、持続可能な地域社会の形成に向け、先導的な役割を果たすことが期待されている。

このため、災害からの復旧・復興、気候変動による水災害リスクの増大に備えるための北海道の特性を活かした「流域治水」の本格的展開、切迫する日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震・津波等の大規模自然災害や冬期災害に備えたハード・ソフト一体の防災・減災対策、災害時の人的・物的支援等の広域支援体制の強化、社会資本の老朽化等に対応するための戦略的な維持管理・更新等を進めている。また、河川環境の保全や湿原等の自然再生、森林資源の適正な管理・活用、沿岸域におけるブルーカーボン生態系の創出に取り組むとともに、再生可能エネルギー活用等の温室効果ガス排出削減対策や、「北海道水素地域づくりプラットフォーム」注4による水素社会形成に向けた普及啓発を進めている。

- 注3 ここでは、主として農業・漁業に係る生産の場(特に市街地ではない領域)を指す。生産空間は、生産のみならず、観光その他の多面的・公益的機能を提供している。

- 注4 北海道に豊富に賦存する再生可能エネルギーの活用を、水素を利用することにより促進させ、水素を活用した地域づくりを検討することを目的に設立された、国、地方公共団体、有識者、民間企業等が参加するプラットフォーム