国土交通白書 2022

第2節 自然災害対策

コラム 土砂・洪水氾濫により大きな被害のおそれがある流域の調査について

土砂・洪水氾濫注1は、気候変動の影響により平成後半以降、頻発化の傾向にある土砂災害の一種です。特に土砂・洪水氾濫の発生のおそれがある流域を事前に抽出することが難しく、そのため、砂防堰堤等の対策施設を優先して整備する流域を絞り込むことが困難でした。

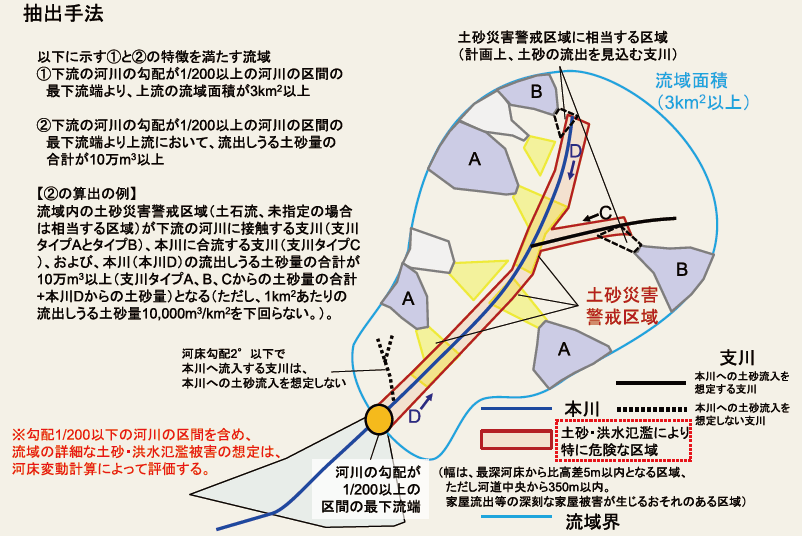

そこで、国土交通省では土砂・洪水氾濫により過去に大きな被害が発生した流域の地形的特徴を指標化し、勾配1/200以上の河川の区間の最下流端より、①上流の流域面積が3km2以上、②流出しうる土砂量の合計が10万m3以上を満たす流域を抽出することで、土砂・洪水氾濫の発生の可能性が高い流域を絞り込む調査手法をとりまとめました。

今後はこの手法による調査を進めるとともに、抽出された流域については、必要な砂防堰堤等の対策施設のハード対策を進めていく予定です。

令和元年東日本台風

宮城県丸森町における土砂・洪水氾濫

宮城県丸森町における土砂・洪水氾濫

近年土砂・災害氾濫が発生した流域と同様の地形的特徴を有する流域の調査概念図

【関連リンク】

土砂・洪水氾濫の概要 URL:https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/doshakozuihanran.html

土砂・洪水氾濫により大きな被害のおそれのある流域の調査要領(案)(試行版)(令和4年3月)

URL:https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/sabo/dosyakouzuihanran_youryou_r0403.pdf

- 注1 豪雨の際に上流域から流出した多量の土砂が谷出口より下流の河道に堆積し、河床上昇や河道埋塞が引き起こされ、土砂を多量に含む泥水の氾濫が発生する現象。市街地や道路等の広い範囲に亘って被害をもたらし、地域の復旧・復興の大きな障害となる。