国土交通白書 2022

第4節 交通分野における安全対策の強化

(1)航空の安全対策の強化

①航空安全プログラム(SSP)

航空局は、国際民間航空条約第19附属書に従い、民間航空の安全に関する目標とその達成のために講ずべき対策等を定めた航空安全プログラム(SSP)を平成26年4月から実施している。さらに今後5年程度に実施するべき安全施策の方向性を整理した「航空安全行政の中期的方向性」(27年度策定)を令和3年度に改正し、予防的対策に資する新たな安全指標の導入を検討すること等を追加したところである。

また、報告が義務づけられていない航空の安全情報を更に収集し、安全の向上に役立てるため、平成26年7月より航空安全情報自発報告制度(VOICES)を運用しており、空港の運用改善等に向けた提言が得られている。新型コロナウイルス感染症による減便の影響もあり、令和3年の報告数は前年より3%程減少したが、引き続き安全情報の重要性の啓蒙を通じ、制度の更なる活用を図るとともに、得られた提言を活用して安全の向上を図ることとしている。

②航空輸送安全対策

特定本邦航空運送事業者注21において、乗客の死亡事故は昭和61年以降発生していないが、安全上のトラブルに適切に対応するため、航空会社等における安全管理体制の強化を図り、予防的安全対策を推進するとともに、国内航空会社の参入時・事業拡張時の事前審査及び抜き打ちを含む厳正かつ体系的な立入監査を的確に実施している。また、外国航空会社の乗り入れの増加等を踏まえ、我が国に乗り入れる外国航空機に対して立入検査等による監視を強化してきたところである。

航空機からの落下物対策については、平成29年9月に落下物事案が続けて発生したことを踏まえ、30年3月に「落下物対策総合パッケージ」を策定した。同パッケージに基づき、同年9月に「落下物防止対策基準」を策定し、本邦航空会社のみならず、日本に乗り入れる外国航空会社にも対策の実施を義務付けており、本邦航空会社は31年1月から、外国航空会社は同年3月から適用している。また、29年11月より、国際線が多く就航する空港を離着陸する航空機に部品欠落が発生した場合、外国航空会社を含む全ての航空会社等から報告を求めている。報告された部品欠落情報については、原因究明の結果等を踏まえて国として航空会社への情報共有や指示、必要に応じて落下物防止対策基準への対策追加等を実施しており、再発防止に活用している。引き続き、「落下物対策総合パッケージ」に盛り込まれた対策を関係者とともに着実かつ強力に実施していく。

平成30年10月末以降航空従事者の飲酒に係る不適切事案が相次いで発生したことを踏まえ、31年1月から令和元年7月にかけて厳格な飲酒基準を策定し、こうした基準が適切に遵守されるよう、監査等を通じて指導・監督を実施してきたところである。3年度においては、客室乗務員による飲酒検査の不正事案が発生したことを踏まえ、国内航空会社に対し、飲酒検査体制の強化、アルコール教育の適切な実施(効果測定含む。)及び組織的な飲酒傾向の把握等が図られるよう、指導・監督を実施している。

③国産航空機の安全性審査

国土交通省では、設計・製造国政府としての責任を果たすべく、審査職員の能力維持・向上を図るとともに、米国・欧州の航空当局との密接な連携等により、国産航空機の安全・環境基準への適合性の審査を適切かつ円滑に取り組んだ。また、国と航空機メーカーとが連携して安全運航維持のための措置を講ずることを盛り込んだ「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律」が令和元年6月に成立したことを踏まえ、関連通達の整備を行った。

④無人航空機の安全対策

「航空法」(昭和27年法律第231号)において、無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に加え、飛行禁止空域における飛行や規定の飛行の方法によらない飛行の場合の許可・承認などの基本的なルールが定められている。また、無人航空機の所有者等の把握や安全上問題のある機体の排除を通じた無人航空機の飛行の更なる安全性向上を図るため、令和2年6月に公布された改正航空法により無人航空機の登録制度が導入された。本改正により、令和4年6月から無人航空機の登録が義務化され、未登録の無人航空機の飛行は認められなくなる。さらに、令和4年度の有人地帯(第三者上空)での目視外補助者なし飛行(レベル4飛行)の実現に向け、機体認証制度や操縦者技能証明制度の導入を柱とする航空法等の一部を改正する法律が令和3年の通常国会で成立し、同年6月に公布されている。

⑤小型航空機の安全対策

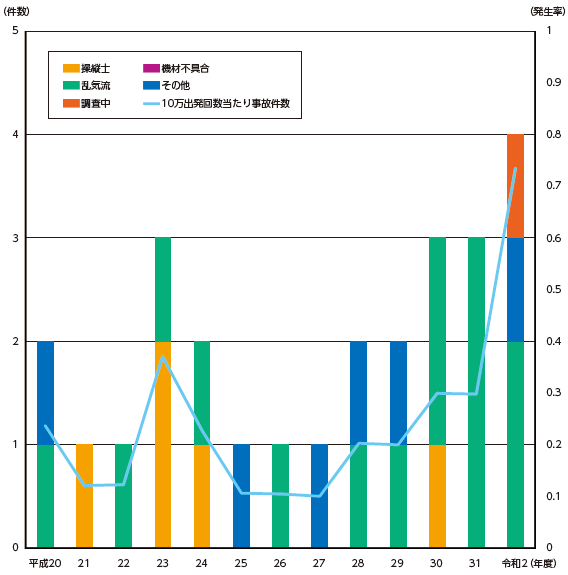

小型航空機については、これまでも操縦士に対し定期的な技能審査を義務付ける制度を導入する(平成26年)などの取組みを進めてきたが、東京都調布市における住宅への墜落事故など、近年、事故が頻発しており、更なる安全確保に向けた抜本的な対策が必要である。

このため、国土交通省では、全国主要空港における安全講習会の開催などの追加対策を講じるとともに、平成28年12月に立ち上げた「小型航空機等に係る安全推進委員会」を定期的に開催し、有識者や関係団体等の意見を踏まえながら今後の小型航空機の安全対策の構築に係る調査・検討を進めている。具体的には、定期的な安全啓発メールマガジンの配信、SNSを活用した安全情報・安全啓発動画の配信、航空安全情報ポータルの設立などの注意喚起・安全啓発のための情報発信強化を図っている。また、小型航空機用に開発・販売されている簡易型飛行記録装置(FDM)に係る実証実験を平成30年度より開始しているが、令和元年度からその対象機に自家用機等を追加し、当該機器による事故調査、訓練・審査、リスク分析等への活用策の検討・調査を加速している。さらには、操縦士に対する定期的な技能審査制度の実効性向上を図るため、標準的チェックリストの策定や操縦技能審査員に対する指導・監督の強化などを進めている。

その他、超軽量動力機、ハング・パラグライダー、滑空機、熱気球等のスカイレジャーの愛好者に対し、関係団体等を通じた安全教育の充実、航空安全に係る情報提供等の安全対策を行っている。

(2)安全な航空交通のための航空保安システムの構築

航空機の安全運航及び定時運航を図り、かつ管制業務等の円滑な実施を支援するため、旧来のシステムを統合した新たな管制情報処理システムを平成27年度から順次導入してきたところ、令和3年度の高松空港、高知空港、石垣空港、宮古空港及び下地島空港への導入により同システムの整備を完了した。

- 注21 客席数が100又は最大離陸重量が5万キログラムを超える航空機を使用して航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者のこと