国土交通白書 2022

第4節 交通分野における安全対策の強化

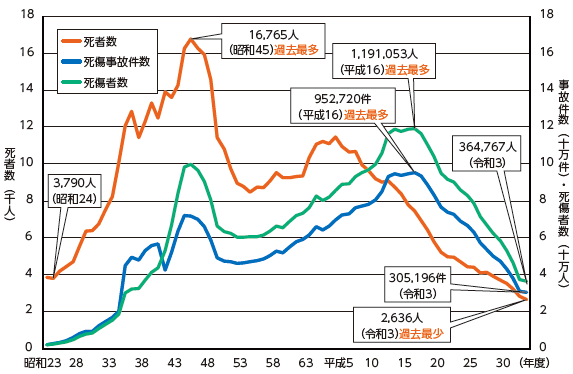

令和3年の交通事故死者数は、昭和45年のピーク時の16,765人から2,636人(対前年比203人減)まで減少し、警察庁が保有する昭和23年からの統計で、戦後最少を更新した。しかし、交通事故死者の約半数が歩行中・自転車乗用中で、そのうち約半数が自宅から500m以内の身近な場所で発生するなど依然として厳しい状況である。このため、更なる交通事故の削減を目指し、警察庁等と連携して各種対策を実施している。

(1)道路の交通安全対策

①ビッグデータを活用した幹線道路・生活道路の交通安全対策の推進

道路の機能分化を推進することで自動車交通を安全性の高い高速道路等へ転換させるとともに、交通事故死者数の約6割を占めている幹線道路については、安全性を一層高めるために都道府県公安委員会と連携した「事故危険箇所」の対策や「事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)」により、効果的・効率的に事故対策を推進している。

一方、幹線道路に比べて死傷事故件数の減少割合が小さい生活道路については、車両の速度抑制や通過交通進入抑制による安全な歩行空間の確保等を目的として、警察庁と国土交通省は、「ゾーン30プラス」として設定し、人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図ることとした。ETC2.0等のビッグデータを活用し急減速や速度超過等の潜在的な危険箇所を特定するなど警察と道路管理者は、検討段階から緊密に連携して、最高速度30キロメートル毎時の区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、人優先の安全・安心な通行空間の確保に向けた取組みを実施するとともに、エリア進入部におけるハンプや狭さくの設置等によるエリア内への通過車両の抑制対策や外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良を推進している。また、自転車対歩行者の事故件数が過去10年でほぼ横ばいにとどまっている状況であり、車道通行を基本とする自転車と歩行者が分離された形態での整備を推進している。

②通学路の交通安全対策の推進

通学路については、平成24年4月に相次いだ集団登校中の児童等の事故を受け、学校や教育委員会、警察等と連携した「通学路緊急合同点検」を実施しており、その結果に基づく対策への支援を重点的に実施している。

さらに、継続的な通学路の安全確保のため、市町村ごとの「通学路交通安全プログラム」の策定などにより、定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の取組みを推進している。

また、令和3年6月に発生した下校中の小学生の交通事故を受け、「通学路合同点検」を実施するとともに、この結果を踏まえ、学校、警察、道路管理者等の関係者が連携し、ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進している。なお、通学路合同点検の結果、抽出された対策必要箇所における交通安全対策事業への支援を重点的に実施している。

③未就学児が日常的に集団で移動する経路における交通安全対策の推進

「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」(令和元年6月18日関係閣僚会議決定)に基づき行われた緊急安全点検の結果を踏まえた交通安全対策事業への支援を重点的に実施している。

④高速道路の安全性、信頼性や使いやすさを向上する取組み

令和元年9月に策定した「高速道路における安全・安心基本計画」等を踏まえ、利用者視点のもと、新技術等を活用しつつ、高速道路の安全性、信頼性や使いやすさを向上する取組みを計画的に推進していく。

具体的には、暫定2車線区間における走行性や安全性の課題を効率的に解消するため、時間信頼性の確保や事故防止、ネットワークの代替性確保の観点から選定した優先整備区間の中から財源確保状況も踏まえ、計画的に4車線化等を実施していく。また、正面衝突事故防止対策について、土工部及び中小橋は令和4年度内にワイヤロープの設置を概成、長大橋及びトンネル区間は令和3年度から新技術を実道へ試行設置するなど対策を推進していく。

また、世界一安全な高速道路の実現を目指し、事故多発地点での集中的な対策に取り組むだけでなく、高速道路での逆走事故対策として、引き続き、一般道側からの誤進入対策、行き先を間違えた車に対する安全・適切な誘導や逆走対策技術の展開を推進する。また、画像認識用標識を用いた路車連携技術による逆走対策の実用化を推進する。

さらに、災害時の通行止め時間の最小化によるネットワークの信頼性の飛躍的向上を実現するため、現下の低金利状況を活かし、財政投融資を活用して、橋梁の耐震強化対策を加速するとともに、土壌雨量指数等を考慮した新たな通行規制基準の導入を推進する。

休憩施設の不足解消や使いやすさの改善に向けた取組みとして、休憩施設の駐車マス数の拡充に加え、普通車・大型車双方で利用可能な兼用マスの設定、高速道路外の休憩施設への一時退出を可能とするサービスや、駐車場予約システム等の活用を推進する。

(2)安全で安心な道路サービスを提供する計画的な道路施設の管理

全国には道路橋が約73万橋、道路トンネルが約1万本存在し、高度経済成長期に集中的に整備した橋梁やトンネルは、今後急速に高齢化を迎える。

こうした状況を踏まえ、平成26年より、全国の橋やトンネルなどについて、国が定める統一的な基準により、5年に1度の頻度で点検を行っている。

橋梁、トンネル等の一巡目点検が平成30年度末に概ね完了し、橋梁では次回点検までに措置を講ずべきものが全国に約7万橋存在する。このうち、地方公共団体管理の橋梁では修繕が完了したものが約35%に留まることを踏まえ、「道路メンテナンス事業補助制度」により計画的かつ集中的に支援している。

今後、地方公共団体が計画的に措置ができるよう、具体的な対策内容を盛り込んだ長寿命化修繕計画の策定・公表を促すとともに、直轄診断・修繕代行による支援、地域単位での一括発注の実施、修繕に係る研修の充実等、技術的にも支援していく。さらに、高速道路の老朽化に対応するため、大規模更新・修繕事業を計画的に進めているほか、跨線橋の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あらかじめ鉄道事業者等との協議により、跨線橋の維持又は修繕の方法を定め、第三者被害の予防及び鉄道の安全性確保等に取り組んでいる。

その他、占用物件の損壊による道路構造や交通への支障を防ぐため、平成30年3月の道路法改正により、道路占用者の維持管理義務を明確化し、道路占用者において物件の維持管理が適切になされるよう取組みを実施しているほか、道路の老朽化に著しい影響を与える過積載を防止するため、違反車両の荷主を特定するための仕組みを31年4月から導入し、基地取締時に聴取した荷主情報を自動車部局へ提供する取組みを実施している。

(3)関越道高速ツアーバス事故を受けた対策の着実な実施

平成24年4月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて、25年4月に「高速・貸切バス安全・安心回復プラン」を策定し、25・26年の2年間にわたり、高速ツアーバスの新高速乗合バスへの移行・一本化や交替運転者の配置基準の設定等の措置を実施した。引き続き、街頭監査の実施や継続的に監視すべき事業者の把握など本プランの各措置の実効性を確保し、バス事業の安全性向上・信頼の回復に向けた取組みを推進していく。

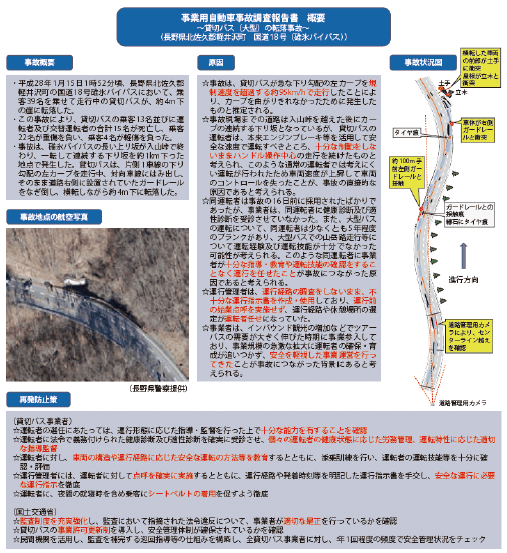

(4)軽井沢スキーバス事故を受けた対策の着実な実施

平成28年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、二度とこのような悲惨な事故を起こさないよう、同年6月に取りまとめた85項目に及ぶ「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を着実に実施しており、対策については「軽井沢スキーバス事故対策フォローアップ会議」でフォローアップを行っている。

(5)事業用自動車の安全プラン等に基づく安全対策の推進

平成29年に策定した「事業用自動車総合安全プラン2020」に代わる新たなプランとして、「事業用自動車総合安全プラン2025」を令和3年3月に策定し、令和7年までの事業用自動車の事故による死者数を225人以下、重傷者数2,120人以下、事故件数を16,500件以下、飲酒運転を0件とする新たな事故削減目標の設定を行い、その達成に向けた各種取組みを進めている。

①業態毎の事故発生傾向、主要な要因等を踏まえた事故防止対策

輸送の安全を図るため、トラック・バス・タクシーの業態毎の特徴的な事故傾向を踏まえた事故防止の取組みについて評価し、更なる事故削減に向け、必要に応じて見直しを行う等、フォローアップを実施している。

②運輸安全マネジメントを通じた安全体質の確立

平成18年10月より導入した「運輸安全マネジメント制度」により、事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を確認する運輸安全マネジメント評価を、令和2年度は自動車運送事業者365者に対して実施した。特に、平成29年7月の運輸審議会の答申を踏まえ、令和3年度までに全ての事業者の運輸安全マネジメント評価を行うとした貸切バス事業者については、2年度には327者に対して実施した。

③自動車運送事業者に対するコンプライアンスの徹底

自動車運送事業者における関係法令の遵守及び適切な運行管理等の徹底を図るため、悪質違反を犯した事業者や重大事故を引き起こした事業者等に対する監査の徹底及び法令違反が疑われる事業者に対する重点的かつ優先的な監査を実施している。

また、平成28年11月より、事故を惹起するおそれの高い事業者を抽出・分析する機能を備えた「事業用自動車総合安全情報システム」の運用を開始した。

さらに、貸切バスについては、軽井沢スキーバス事故を受けて取りまとめた総合的対策に基づき、法令違反を早期に是正させる仕組みの導入や行政処分を厳格化して違反を繰り返す事業者を退出させるなどの措置を、同年12月より実施するとともに、平成29年8月より、民間の調査員が一般の利用者として実際に運行する貸切バスに乗車し、休憩時間の確保などの法令遵守状況の調査を行う「覆面添乗調査」を実施している。

④飲酒運転等の根絶

事業用自動車の運転者による酒気帯び運転や覚醒剤、危険ドラッグ等薬物使用運転の根絶を図るため、点呼時のアルコール検知器を使用した確認の徹底や、薬物に関する正しい知識や使用禁止について、運転者に対する日常的な指導・監督を徹底するよう、講習会や全国交通安全運動、年末年始の輸送等安全総点検なども活用し、機会あるごとに事業者や運行管理者等に対し指導を行っている。

また、事業用自動車事故調査委員会における提言を踏まえ、令和元年8月に、運行経路にフェリーを組み入れているトラック事業者に対し、フェリー乗船中の運転者の休息方法を改めて点検するなどにより、輸送の安全に万全を期すよう周知徹底を行った。

⑤IT・新技術を活用した安全対策の推進

自動車運送事業者における交通事故防止のための取組みを支援する観点から、デジタル式運行記録計等の運行管理の高度化に資する機器の導入や、過労運転防止のための先進的な取組み等に対し支援を行っている。

資料)国土交通省

⑥事業用自動車の事故調査委員会の提案を踏まえた対策

「事業用自動車事故調査委員会」において、社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故について、より高度かつ複合的な事故要因の調査分析を行っているところであり、平成28年1月15日に長野県北佐久郡軽井沢町で発生した、貸切バスの転落事故などの特別重要調査対象事案等について、令和2年3月までに40件の報告書を公表した。

⑦運転者の体調急変に伴う事故防止対策の推進

睡眠呼吸障害、脳疾患、心臓疾患等の主要疾病の早期発見に有効と考えられるスクリーニング検査を普及させるための検討に必要となる、事業者における同検査の普及状況や課題等を把握するため、同検査の実施状況等についてのアンケート調査を行っているほか、事業者の運転者に実際にスクリーニング検査を受診してもらい、受診後の運転者に対する事業者の対応等を調査するモデル事業を実施している。また、各種スクリーニング検査の受診促進のため、「事業用自動車健康起因事故対策協議会」において「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」をとりまとめ、平成30年2月に公表し、令和元年7月には、「自動車運送事業者における心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン」をとりまとめ、公表した。

⑧国際海上コンテナの陸上運送の安全対策

国際海上コンテナの陸上運送の安全対策を充実させるため、平成25年6月に新たな「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」等を策定し、地方での関係者会議や関係業界による講習会等を通じ、ガイドライン等の浸透や関係者と連携した実効性の確保に取り組んでいる。

(6)自動車の総合的な安全対策

①今後の車両安全対策の検討

第11次交通安全基本計画(計画年度:令和3年度~令和7年度)を踏まえ、交通政策審議会陸上分科会自動車部会において、今後の車両の安全対策のあり方、車両の安全対策による事故削減目標等について審議され、令和3年6月に報告書が取りまとめられた。報告書では「歩行者・自転車等利用者の安全確保」、「自動車乗員の安全確保」、「社会的背景を踏まえて重視すべき重大事故の防止」及び「自動運転関連技術の活用・適正利用促進」を今後の車両安全対策の柱とするとともに,令和12年までに,車両安全対策により,年間の30日以内交通事故死者数を1,200人削減、重傷者数を11,000人削減するとの目標が掲げられた。また、高齢運転者の事故防止対策として、ペダルの踏み間違いなど運転操作ミス等に起因する高齢運転者による事故が発生していることや、高齢化の進展により運転者の高齢化が今後も加速していくことを踏まえ、「安全運転サポート車」(サポカー)の普及促進に取り組むとともに、令和3年11月以降の国産新車乗用車から順次衝突被害軽減ブレーキの装着義務化を進める等により、先進的な安全技術を搭載した自動車の性能向上と普及促進に取り組んだ。

②安全基準等の拡充・強化

自動車の安全性の向上を図るため、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において策定した国際基準を国内に導入することを通じ、乗用車等の衝突被害軽減ブレーキの要件の対車両及び対歩行者から対自転車への拡充、バックカメラ等の後退時車両直後確認装置の装備義務化など、保安基準の拡充・強化を行った。引き続き、国際議論を主導し、大型車の衝突被害軽減ブレーキの要件の対車両から対歩行者への拡充など自動車の安全性向上に向けて、更なる保安基準の拡充・強化を図っていく。

③先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及の促進

産学官の連携により、先進技術を搭載した自動車の開発と普及を促進し、交通事故削減を目指す「先進安全自動車(ASV)推進プロジェクト」では、第7期ASV推進検討会を立ち上げ、「自動運転の高度化に向けたASVの更なる推進」を基本テーマとして、令和3年度から令和7年度の5年間で、①既存のASV技術の正しい理解・利用のための効果的な普及戦略の検討、②運転者が明らかに誤った操作を行った場合等であっても、システムが安全操作を行う安全技術のあり方の検討、③通信や地図を活用した協調型の安全技術の実用化と普及に向けた共通仕様の検討、④自動運転車においてシステムが負うべき責任の範囲の整理についての検討等に取り組むことを決定した。

④自動車アセスメントによる安全情報の提供

安全な自動車及びチャイルドシートの開発やユーザーによる選択を促すため、これらの安全性能を評価し結果を公表している。令和3年度は、13車種を対象に、衝突安全性能評価と予防安全性能評価を統合した「自動車の安全性能の総合評価」の結果を公表した。さらに対自転車の衝突被害軽減ブレーキについて、評価試験方法等を策定した。

⑤自動運転の実現に向けた取組み

高速道路でのレベル4自動運転の実現に向け、国連WP29における議論を官民をあげて主導し、車線変更、高速度域に対応した自動運転機能等について検討を進めた。また令和6年10月より開始される「OBD検査注22」の導入に向けて、検査の合否判定に必要なシステムの開発など、環境整備を進めた。さらに、レベル4の自動運転技術に対する審査手法を構築するため、シミュレーション等を活用した安全性評価手法等の策定のための調査を実施した。

⑥自動車型式指定制度

自動車型式指定制度においては、保安基準への適合性及び生産過程における品質管理体制等の審査を独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所と連携して実施し、自動車の安全性と環境性能の確保を図っている。なお、令和3年度の自動車型式指定件数は1,569件、装置型式指定件数は402件であった。

また、型式指定を受けた自動車製作者が国に代わって行う完成検査について、「完成検査の改善・合理化に向けた検討会」において、政府のデジタル化の方針に沿って技術進展等に対応した完成検査の改善・合理化の促進に関する検討を進め、令和3年11月には、省令等を改正し、人工知能(AI)等を活用した完成検査を可能とした。

⑦リコールの迅速かつ着実な実施・ユーザー等への注意喚起

自動車のリコールの迅速かつ確実な実施のため、自動車メーカー等及びユーザーからの情報収集に努め、自動車メーカー等のリコール業務について監査等の際に確認・指導するとともに、安全・環境性に疑義のある自動車については、独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所において技術的検証を行っている。また、リコール改修を促進するため、ウェブサイトやソーシャル・メディアを通じたユーザーへの情報発信を強化した。さらに、自動車不具合情報の収集を強化するため、「自動車不具合情報ホットライン」注23について周知活動を積極的に行っている。なお、令和3年度のリコール届出件数は369件、対象台数は426万台であった。

また、国土交通省に寄せられた不具合情報や事故・火災情報等を公表し、ユーザーへの注意喚起が必要な事案や適切な使用及び保守管理、不具合発生時の適切な対応について、ユーザーへの情報提供を実施している。特に、冬季の冬用タイヤやチェーンの適切な使用や、豪雨時の販売店が推奨する脱出用ハンマーの備え付けについて、季節に合わせた報道発表やツイッターを通じて、ユーザー等への注意喚起を行った。

⑧自動車の整備・検査の高度化

令和2年4月に施行された「道路運送車両法の一部を改正する法律」(令和元年法律第14号)により、高度な整備技術を有するものとして国が認証を与えた整備工場(認証工場)でのみ作業が可能な整備の範囲を拡大することで、自動車の使用者が安心して整備作業を整備工場に委託できる環境作りを進めている。具体的には、これまで「対象装置の取り外しを行う整備(分解整備)」がその対象であったのに対し、対象装置に「自動運行装置」を加えるとともに、取り外しは行わずとも制動装置等の作動に影響を及ぼすおそれがある作業を対象に含め、特定整備と改称した。

また、「車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会」最終報告書を踏まえた、令和6年10月開始予定の新たな電子的検査を導入するための体制整備を進めている。

(7)被害者支援

①自動車損害賠償保障制度による被害者保護

自動車損害賠償保障制度では、クルマ社会の支え合いの考えに基づき、自賠責保険の保険金支払い、ひき逃げ・無保険車事故による被害者の救済(政府保障事業)を行っている。また、重度後遺障害者への介護料の支給や療護施設の設置等の自動車事故対策事業も実施している。

令和3年度においては、「今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会」を開催し、自動車事故被害者、遺族等の関係者や有識者からの意見を踏まえ、自動車事故被害者の治療・リハビリテーションの機会確保に向けた環境整備や介護する家族の高齢化の進展等により、介護をする人がいなくなった場合(いわゆる「介護者なき後」)への対策等を柱とした自動車事故の被害者救済対策の方向性を取りまとめた。

本取りまとめを踏まえ、療護センターにおけるリハビリの充実、脊髄損傷や高次脳機能障害を負った自動車事故被害者向けのリハビリ対策、「介護者なき後」の受け皿拡大に向けたグループホームの新設支援等、必要な施策の実現に向けて取り組んでいく。

②交通事故相談活動の推進

地方公共団体に設置されている交通事故相談所等の活動を推進するため、研修や実務必携の発刊を通じて相談員の対応能力の向上を図るとともに、ホームページでの相談活動の周知を行うなど、地域における相談活動を支援している。これにより、交通事故被害者等の福祉の向上に寄与している。

(8)機械式立体駐車場の安全対策

機械式駐車装置の安全性に関する基準について、国際的な機械安全の考え方に基づく質的向上と多様な機械式駐車装置に適用するための標準化を図るため、平成29年5月にJIS規格を制定した。

また、同年12月に社会資本整備審議会「都市計画基本問題小委員会都市施設ワーキンググループ」で、今後の機械式駐車装置の安全確保に向けた施策の具体的方向性についてとりまとめ、30年7月には、このとりまとめに基づく「設置後の点検等による安全確保」の推進に向けて、「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」を策定した。

さらに、近年、機器等の交換が適切に実施されなかったことによる機械式駐車設備の事故が発生している状況をふまえ、令和3年9月に指針の一部見直しを行った。

- 注22 OBD(On Board Diagnosis)検査:自動車に搭載された電子装置の故障や不具合の有無の検査

- 注23 www.mlit.go.jp/RJ/