国土交通白書 2022

第1節 地球温暖化対策の推進

令和3年10月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、2050年カーボンニュートラル及び令和12年度の温室効果ガス排出削減目標の実現を目指し、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、最優先の原則で取り組むとされたことを踏まえ、国土交通省では、洋上風力発電、小水力発電、下水道バイオマス、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入拡大を推進している。

(1)海洋再生可能エネルギー利用の推進

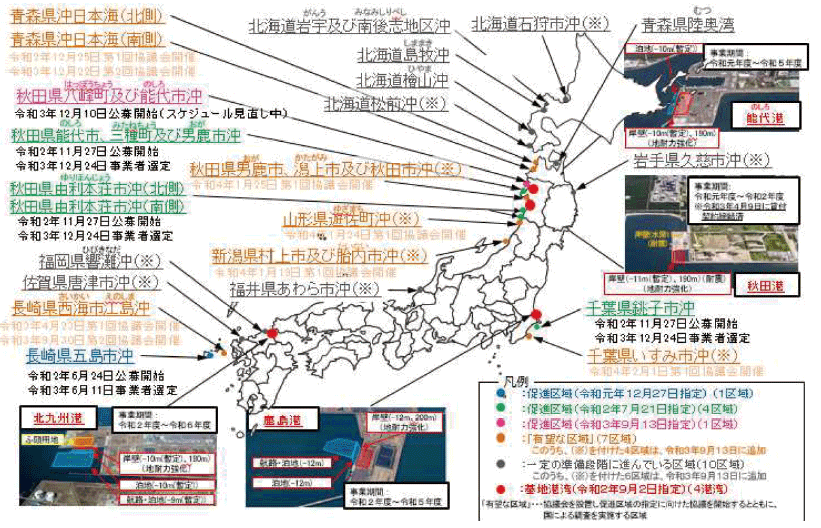

洋上風力発電の導入に関し、港湾区域内においては、平成28年度の改正港湾法により、また、一般海域においても31年4月に施行された「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(再エネ海域利用法)により、長期にわたる占用を実現するための枠組みが法制化された。このうち一般海域においては、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として5か所(6区域)を指定しており、令和3年6月に「長崎県五島市沖」、同年12月に「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」「千葉県銚子市沖」において選定事業者を選定し、「秋田県八峰町及び能代市沖」においても公募手続きを開始している。また、同年9月に新たに4区域を有望な区域として整理するなど、洋上風力発電の導入が加速化している。

令和元年2月に施行された改正港湾法により、洋上風力発電設備の設置及び維持管理に不可欠な港湾として、国が基地港湾を指定し、発電事業者に長期・安定的に埠頭を貸し付ける制度を創設した。同法に基づき2年9月には、能代港、秋田港、鹿島港、北九州港の4港を基地港湾として指定した。秋田港については3年4月に発電事業者の貸し付けを開始しており、能代港、鹿島港、北九州港については地耐力強化などの必要な整備を実施している。

また、「洋上風力産業ビジョン(第1次)」を踏まえ、令和3年5月から開催している「2050年カーボンニュートラル実現のための基地港湾のあり方に関する検討会」において、基地港湾の規模及び配置や、基地港湾を活用した地域振興について検討を行い、4年2月にとりまとめを行ったところであり、引き続き洋上風力発電の導入促進を進めていく。

また、浮体式洋上風力発電施設の商用化に向けて同施設のコスト低減が喫緊の課題となっている。このため、平成30年度より安全性を確保しつつ浮体構造や設置方法の簡素化等を実現するための設計・安全評価手法を検討しているところ、令和2年度からは検査の効率化を実現するための手法を検討している。

(2)未利用水力エネルギーの活用

河川等における再生可能エネルギーの導入促進に向けた取組みとして、小水力発電の導入や治水等多目的ダムの運用の高度化等による再生可能エネルギーの創出を推進している。具体的には、登録制による従属発電の導入促進、現場窓口によるプロジェクト形成支援、砂防堰堤における小水力発電の検討についての情報提供等の技術的支援および小水力発電設備の導入支援を行っているほか、国が管理する治水等多目的ダム等において最新の気象予測技術を活用したダムの運用の高度化やダム管理用水力発電設備の積極的な導入による未利用エネルギーの徹底的な活用を図っている。

(3)下水道バイオマス等の利用の推進

国土交通省では、下水汚泥のエネルギー利用、下水熱の利用等を推進している。平成27年5月には、「下水道法」が改正され、民間事業者による下水道暗渠への熱交換器設置が可能になったほか、下水道管理者が下水汚泥をエネルギー又は肥料として再生利用することが努力義務化された。固形燃料化やバイオガス利用等による下水汚泥のエネルギー利用、再生可能エネルギー熱である下水熱の利用について、PPP/PFI等により推進している。

(4)太陽光発電等の導入推進

公的賃貸住宅、官庁施設や、道路、空港、港湾、鉄道・軌道施設、公園、ダム、下水道等のインフラ空間等を活用した太陽光発電等について、施設等の本来の機能を損なわないよう、また、周辺環境への負荷軽減にも配慮しつつ、可能な限りの導入拡大を推進している。

(5)水素社会実現に向けた取組みの推進

カーボンニュートラル時代を見据え、多様な貢献が期待できる水素の役割は今後一層拡大することが期待される中、水素が日常生活や産業活動で普遍的に利用される “水素社会”の実現に向け、平成29年12月に再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議決定された「水素基本戦略」及び令和3年6月に関係府省庁にて策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」等を踏まえ、関係省庁と連携しつつ取組みを進めていく。

①燃料電池自動車の普及促進

燃料電池自動車の世界最速普及を達成すべく、また、比較的安定した水素需要が見込まれる燃料電池バス等を普及させることが水素供給インフラの整備においても特に重要であるとの認識の下、民間事業者等による燃料電池自動車の導入事業について支援している。令和3年末までに、燃料電池自動車の保有台数は6,697台となった。

②水素燃料電池船の実用化に向けた取組み

平成30年3月に策定した「水素燃料電池船の安全ガイドライン」について、最新の知見や動向を踏まえて、水素燃料電池船の安全性を確保しつつ開発・実用化をより推進する観点から令和3年8月に改訂版を公表した。

③水素燃料船の開発

「グリーンイノベーション基金」を活用した「次世代船舶の開発」プロジェクトにおいて、水素燃料エンジンの開発を含む4つの具体的なテーマ及び実施者(民間企業)を選定した。このプロジェクトを通して、水素燃料船等について、世界に先駆けた実用化を目指す。

④液化水素の海上輸送システムの確立

平成27年度より、川崎重工業株式会社等が、豪州の未利用エネルギーである褐炭を用いて水素を製造し、我が国に輸送を行う液化水素サプライチェーンの構築事業(経済産業省「未利用エネルギー由来水素サプライチェーン構築実証事業」(国土交通省連携事業))を実施している。

⑤下水汚泥由来の水素製造・利活用の推進

下水汚泥は、量・質の両面で安定しており、下水処理場に集約される。下水処理場が都市部に近接している等の特徴から、効率的かつ安定的な水素供給の実現の可能性が期待されている。そこで、再生可能エネルギーである下水汚泥から水素を製造・利活用するため、下水道施設での水素製造技術の開発・実証等を推進している。