国土交通白書 2022

第4節 健全な水循環の維持又は回復

(1)水質浄化の推進

水環境の悪化が著しい全国の河川等においては、地方公共団体、河川管理者、下水道管理者等の関係機関が連携し、河川における浄化導水、植生浄化、底泥浚渫(しゅんせつ)などの水質浄化や下水道等の生活排水対策など、水質改善の取組みを実施している。

(2)水質調査と水質事故対応

良好な水環境を保全・回復する上で水質調査は重要であり、令和2年は一級河川109水系の988地点を調査した。

また、市民と協働で水質調査マップの作成や水生生物調査等を実施しており、ごみやにおい等の指標に基づき住民協働で一級河川を調査した結果、2年は約27%(53地点/197地点)が「泳ぎたいと思うきれいな川」と判定された。

油類や化学物質の流出等による河川の水質事故は、2年に一級水系で798件発生した。水質汚濁防止に関しては、河川管理者と関係機関で構成される水質汚濁防止連絡協議会を109水系のすべてに設立しており、水質事故発生時の速やかな情報連絡や、オイルフェンス設置等の被害拡大防止に努めている。

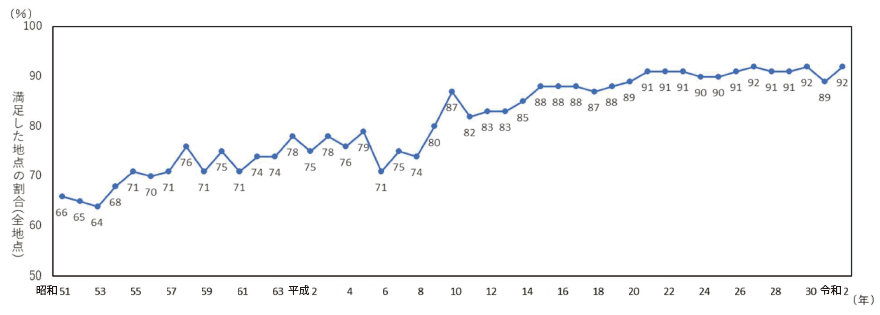

・一級河川(湖沼および海域を含む。)において、2年にBOD(生物化学的酸素要求量)又はCOD(化学的酸素要求量)値が環境基準を満足した調査地点の割合は約92%であった。

・人の健康の保護に関する環境基準項目(ヒ素等27項目)については、環境基準を満足した調査地点の割合は約100%で、ほとんどの地点で満足している。

(3)閉鎖性海域の水環境の改善

東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海等の閉鎖性海域では、陸域からの汚濁負荷量は減少しているものの、干潟・藻場の消失による海域の浄化能力の低下などにより、依然として赤潮や青潮が発生し漁業被害等が生じている。このほか、漂流ごみ・油による環境悪化や船舶への航行影響等が生じている。

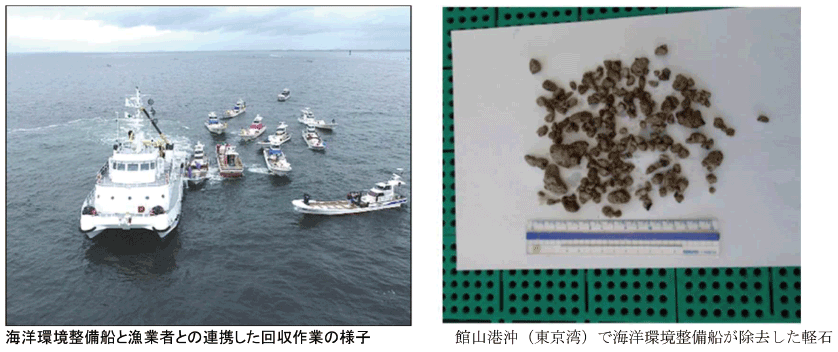

このため、①汚泥浚渫、覆砂、深堀り跡の埋め戻しによる底質改善、②干潟・藻場の再生や生物共生型港湾構造物の普及による生物生息場の創出、③海洋環境整備船による漂流ごみ・油の回収、④下水道整備等による汚濁負荷の削減、⑤多様な主体が連携・協働して環境改善に取組む体制の整備等、きれいで豊かな海を取り戻す取組みを推進している。

令和3年8月の大雨に伴い、有明海・八代海等で大量に漂流木等が発生し、船舶航行等に支障が及ぶおそれがあったため、海洋環境整備船が漁業者と連携して回収作業を実施した。さらに同年8月に海底火山「福徳岡ノ場」の噴火に伴って発生した軽石の除去作業を実施した。今後も更なる漂流物回収体制の強化を推進していく。

(4)健全な水環境の創造に向けた下水道事業の推進

流域別下水道整備総合計画の策定・見直しを適切に進め、閉鎖性水域における富栄養化対策として部分的な施設改造等による段階的な取組みも含めた高度処理を推進するほか、「豊かな海」が求められる水域では、下水処理場における窒素・リンの季節別運転管理を実施するなど、能動的な水環境管理を進めている。

合流式下水道については、令和5年度末までに雨天時に雨水吐から放流される未処理下水の量と頻度の抑制等により、緊急改善対策の完了を図ることとしている。