国土交通白書 2023

第5節 社会資本整備の推進

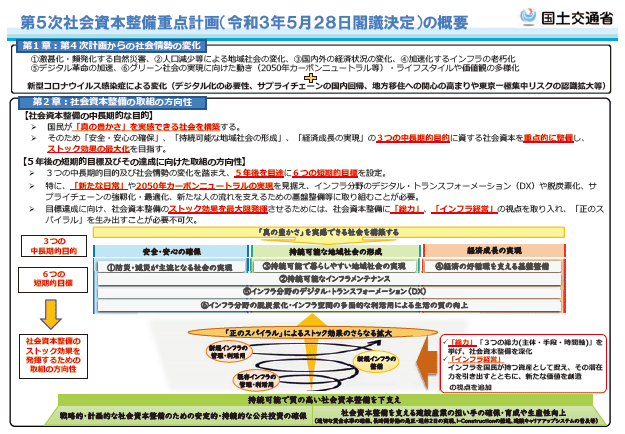

社会資本整備重点計画は、「社会資本整備重点計画法」に基づき、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定する計画である。第4次計画の策定(平成27年)以降、自然災害の激甚化・頻発化やインフラの老朽化の進展、人口減少による地域社会の変化や国際競争の激化、デジタル革命の加速やグリーン社会の実現に向けた動き、ライフスタイル・価値観の多様化など、社会情勢は大きく変化した。加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大が、社会経済活動のあり方や人々の行動・意識・価値観に多大な影響を及ぼしている。こうした点を踏まえ、第5次計画(令和3年5月閣議決定)では、計画期間内(5年)に達成すべき6つの重点目標を設定するとともに、インフラのストック効果を最大限発揮させるため、「3つの総力」と「インフラ経営」の視点を追加した。「3つの総力」については、様々な主体の連携による「主体の総力」、ハード・ソフト一体で相乗効果を生み出す「手段の総力」、整備だけでなく、将来の維持管理・利活用まで見据えた取組みを行う「時間軸の総力」により、社会資本整備を深化させていく。「インフラ経営」については、インフラを、国民が持つ「資産」として捉え、整備・維持管理・利活用の各段階において、工夫を凝らした新たな取組みを実施することにより、インフラの潜在力を引き出すとともに、インフラによる新たな価値を創造する。また、持続可能で質の高い社会資本整備を下支えするための取組みとして、「戦略的・計画的な社会資本整備のための安定的・持続的な公共投資」と「建設産業の担い手の確保・育成、生産性向上」が必要である。

さらに、新たに設定された重点目標を達成するため、全国レベルの第5次計画に基づき、北海道から沖縄まで全国10ブロックにおいて「地方ブロックにおける社会資本整備重点計画」を令和3年8月に策定し、個別事業の完成時期や今後見込まれる事業費を記載するなど、事業の見通しをできるだけ明確化した。これにより、各地方の特性、将来像や整備水準に応じた重点的、効率的、効果的な社会資本の整備を推進する。