国土交通白書 2023

第4節 交通分野における安全対策の強化

鉄軌道交通における運転事故件数は、自動列車停止装置(ATS)等の運転保安設備の整備や踏切対策の推進等を行ってきた結果、長期的には減少傾向注12にあるが、一たび列車の衝突や脱線等が発生すると、多数の死傷者を生じるおそれがあることから、引き続き安全対策の推進が必要である。

(1)鉄軌道の安全性の向上

過去の事故等を踏まえて、必要な基準を制定するなどの対策を実施し、これを鉄軌道事業者が着実に実行するよう指導するとともに、保安監査等を通じた実行状況の確認や、監査結果等のフィードバックによる更なる対策の実施を通じて、鉄軌道の安全性の向上を促している。

また、鉄軌道事業者に対し、計画的に保安監査を実施するほか、重大な事故、同種トラブル等の発生を契機に臨時に保安監査を実施するなど、メリハリの効いた効果的な保安監査を実施することにより、保安監査の充実を図っている。

(2)踏切対策の推進

都市部を中心とした「開かずの踏切」注13等は、踏切事故や慢性的な交通渋滞等の原因となり、早急な対策が求められている。このため、道路管理者と鉄道事業者が連携し、「踏切道改良促進法」及び「第11次交通安全基本計画」に基づき、立体交差化、構造改良、横断歩道橋等の歩行者等立体横断施設の整備、踏切遮断機等の踏切保安設備の整備等により踏切事故の防止に努めている。

令和4年度は、「踏切道改良促進法」に基づき、改良すべき踏切道として、新たに85箇所を指定した。指定した踏切道をはじめ、課題のある踏切道については、地方踏切道改良協議会を適宜開催し、道路管理者と鉄道事業者が、地域の実情に応じた踏切対策の一層の推進を図った。

また、災害時の管理方法の指定制度に基づき、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道として191箇所を指定した。指定した踏切道については、道路管理者と鉄道事業者が、災害時に長時間遮断が生じないよう、連絡体制や優先開放の手順等の管理方法の策定に向けた協議を行い、取組みを推進した。さらに、道路管理者と鉄道事業者が連携して作成・公表している「踏切安全通行カルテ」を更新し、踏切対策の「見える化」を進めた。このほか、視覚障害者の踏切内での事故を受け令和4年6月に改訂した「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」の周知に加え、詳細な仕様や構造の検討を進めるとともに、踏切道におけるバリアフリー対策を推進した。

令和5年度は、引き続き、改良すべき踏切道を国土交通大臣が機動的に指定し、立体交差化や踏切周辺道路の整備、踏切保安設備の整備、踏切道におけるバリアフリー対策の推進などの総合的かつ一体的な対策を推進する。また、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道として、法指定を進めるとともに、指定された踏切道における管理の方法の策定を目指し、災害時の適確な管理の促進を図る。併せて、改良後の踏切対策の評価により、着実なフォローアップを実施する。

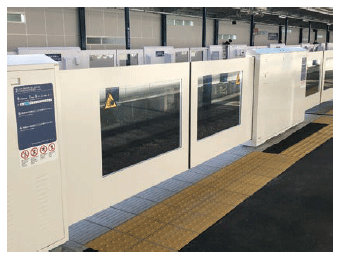

(3)ホームドアの整備促進

視覚障害者等をはじめとしたすべての駅利用者の安全性向上を図ることを目的に、ホームからの転落等を防止するホームドアの整備を促進しており、「交通政策基本計画」(令和3年5月28日閣議決定)及び「移動等の円滑化の促進に関する基本方針」(2年12月25日)に基づき、7年度までに、優先度が高い3,000番線、うち平均利用者数が10万人/日以上の駅で800番線を整備することとしている。3年度末時点において、駅全体で2,337番線、うち平均利用者数が10万人/日以上の駅で406番線が整備された。この整備目標の達成に向け、都市部においては、鉄道駅バリアフリー料金制度(3年12月創設。5年3月末時点で16社より届出)を活用するとともに、地方部においては、支援措置を重点化することにより、全国の鉄道駅のバリアフリー化を加速化していくこととしている。

(4)鉄道施設の戦略的な維持管理・更新

鉄道の橋梁やトンネル等の老朽化が進んでおり、これらの鉄道施設を適切に維持管理することが課題となっている。鉄道利用者の安全確保及び鉄道の安全・安定輸送の確保を図るため、地域の人口減少が進み経営環境が厳しさを増す地方の鉄道事業者に対して、鉄道事業の継続性等を確認した上で、将来的な維持管理費用を低減し長寿命化に資する鉄道施設の改良・補強を支援している。

- 注12 JR西日本福知山線列車脱線事故があった平成17年度など、甚大な人的被害を生じた運転事故があった年度の死傷者数は多くなっている。

- 注13 列車の運行本数が多い時間帯において、踏切遮断時間が40分/時以上となる踏切。