国土交通白書 2024

第1節 本格化する少子高齢化・人口減少における課題

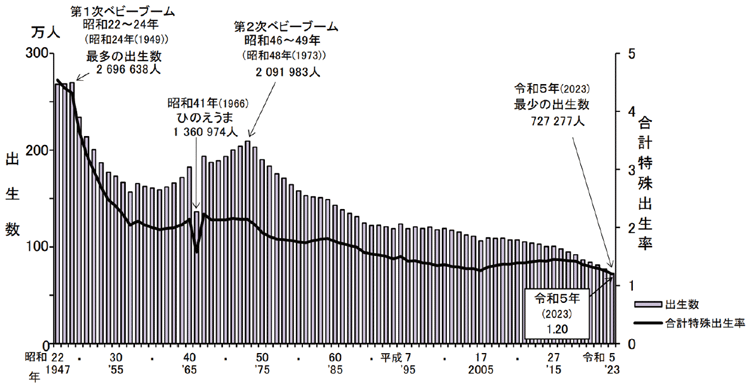

我が国の合計特殊出生率(出生率)は、2005年に1.26を記録して以降、やや持ち直しの傾向にあったものの、近年は低下しており、2023年は1.20と、過去最低の水準にまで低下している。出生数についても減少傾向にあり、2023年の出生数は約73万人と8年連続の減少で、過去最少を更新している。

出生率の低下や出生数の減少は、将来の生産年齢人口の減少に直結することから、出生率の向上や出生数の増加に寄与する取組みが求められる。

資料)厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

(1)出生率・出生数の向上における課題

①女性の育児負担

(未婚率の上昇)

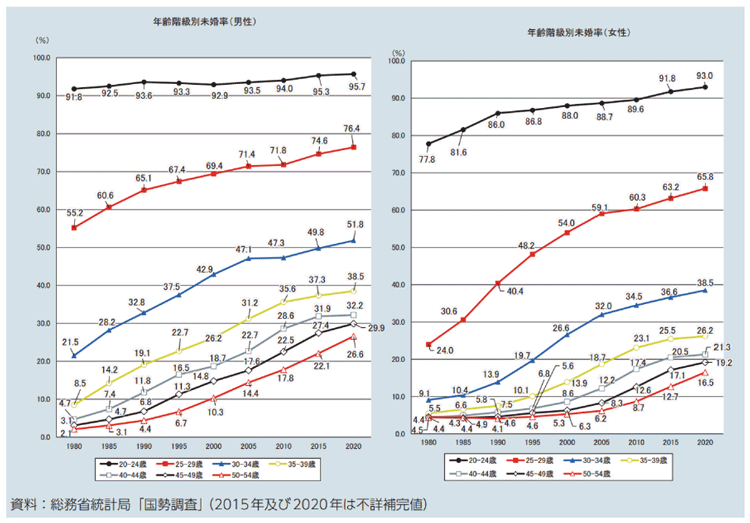

我が国の出生率の低下の要因は、未婚率の上昇の影響が大きいとの指摘もある。未婚率は男女とも、どの年齢階級においても上昇傾向にあり、特に、若年女性ほどその傾向が強く、2020年時点では、25歳~29歳は65.8%、30歳~34歳は38.5%と、1980年と比べて、それぞれ2.7倍程度、4.2倍程度に膨らんでいる。

資料)厚生労働省「令和5年版厚生労働白書」

(共働き世帯の増加、出産後の女性の就業継続率の上昇)

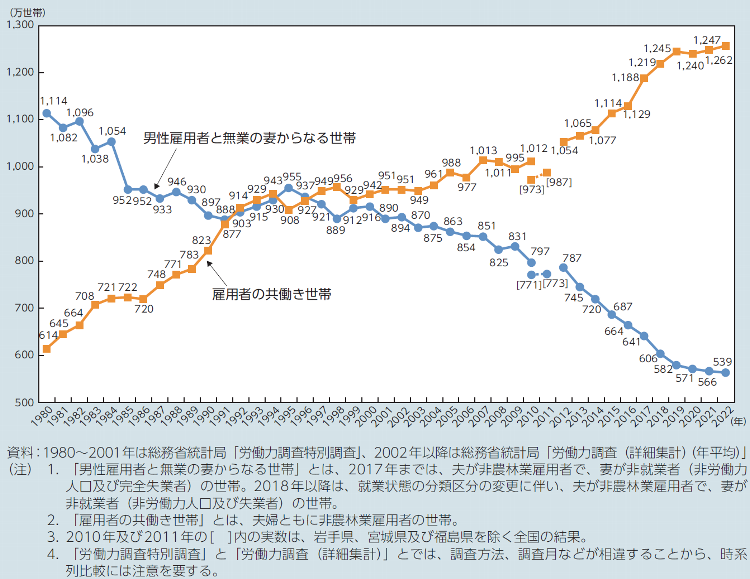

「1.我が国の経済社会と人口減少」で見た通り、女性の就業者が増加する中、結婚後も就業を継続する女性が増加している。共働き等世帯数の推移を見ると、1992年時点では、共働き世帯は、専業主婦世帯(男性雇用者と無業の妻からなる世帯)を上回り、その後も増加を続け、2022年時点では専業主婦世帯の2.3倍程度となっている。

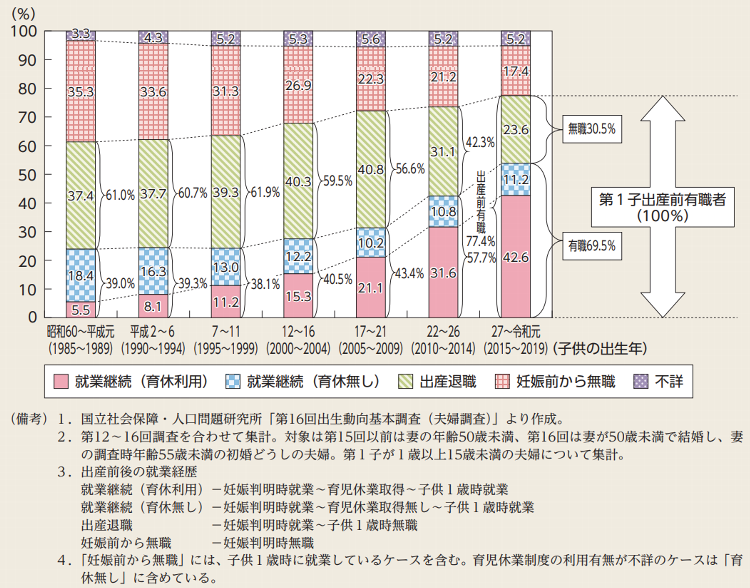

また、第1子出産後も就業を継続する女性が増加している。第1子出産前に就業していた女性の出産後の就業継続率(育休利用有り・無しの合計)は、1985年~1989年では39.0%であったのに対し、2015~2019年では69.5%と、7割近くまで上昇している。

資料)厚生労働省「令和5年版厚生労働白書」

資料)国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査(夫婦調査)」

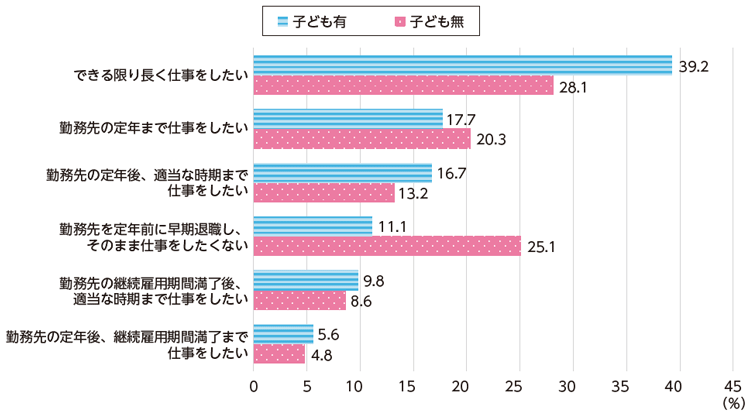

国土交通省では、持続可能な暮らしと社会の実現に向けた人々の認識や国土交通分野の取組み等に関する国民の意識調査注12(以下、国土交通省「国民意識調査」)を実施し、女性に対して現在の就労意欲についてたずねたところ、「できる限り長く仕事をしたい」と答えた人が最も多かった。子どもの有無別に見ると、子どもがいる女性ほどその傾向が強く、出産後も就業を継続する女性が増加していることから、出産・育児と仕事の両立を支援する職場環境の整備が必要である。

(注) 回答者総数女性1,059人(子ども有:521人、子ども無:538人)。回答者は該当する選択肢をすべて回答し、グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

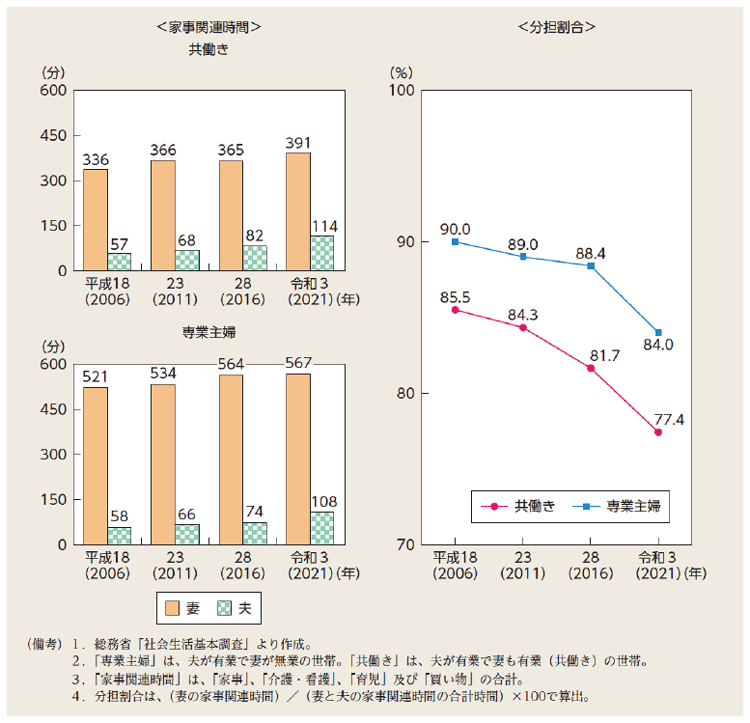

(家事等の分担動向)

育児を含む、男性の家事関連時間は増加傾向にあり、6歳未満の子どもを持つ共働き世帯における男性の家事関連時間(週平均)は、2006年の57分から2021年には114分と2倍に増加している。

男性の家事関連時間の増加に伴い、女性の家事関連の分担割合は低くなっているが、2021年時点の分担割合を見ると、専業主婦の場合は84.0%、共働きの場合でも77.4%と、女性の家事関連に対する負担が依然として大きいことがうかがえる。

資料)総務省「社会生活基本調査」

(男性の帰宅時間、育児休業取得率)

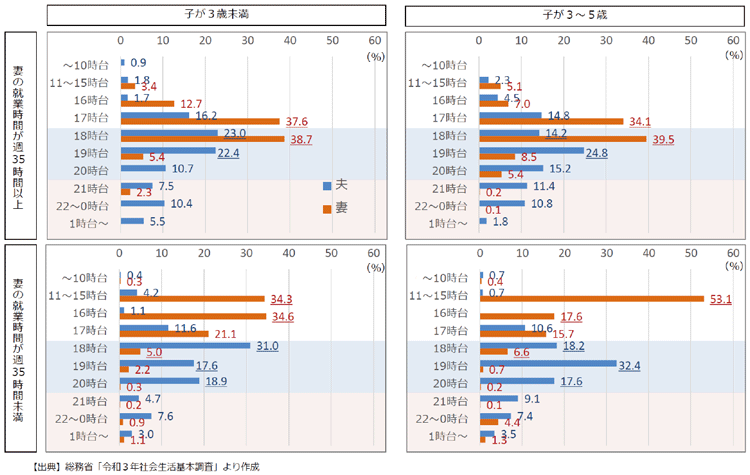

女性の家事関連の負担が大きい中、子どもがいる共働き夫婦の平日の帰宅時間では、男性の帰宅時間は女性に比べて遅い傾向にある。女性の就業時間が週35時間以上の場合でも、約4人に1人の男性の帰宅時間は21時以降であり、平日における男性の育児時間の確保が困難であることがうかがえる。

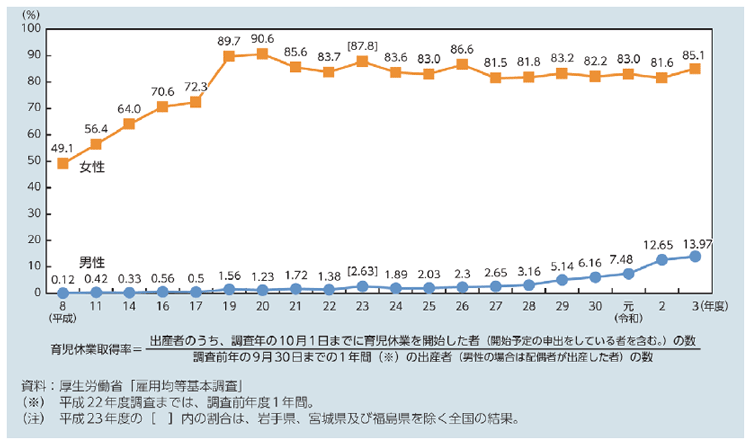

また、男女別の育児休業取得率を見ると、女性の取得率は、2007年以降、8割以上と高い水準で推移している。一方、男性の取得率は、近年は上昇傾向にあるものの、2021年時点の取得率は13.97%と、女性に比べて低い水準であり、男性の取得率向上に向けた取組みが必要である。

(注)ここでいう「共働き」とは、「夫婦と子どもの世帯」のうち「夫も妻も雇用されている人」を対象としている。

資料)厚生労働省「仕事と育児・介護の両立に係る現状及び課題」

資料)厚生労働省「令和5年版厚生労働白書」

(男性の家事・育児時間と女性の就業継続、出生割合との関係)

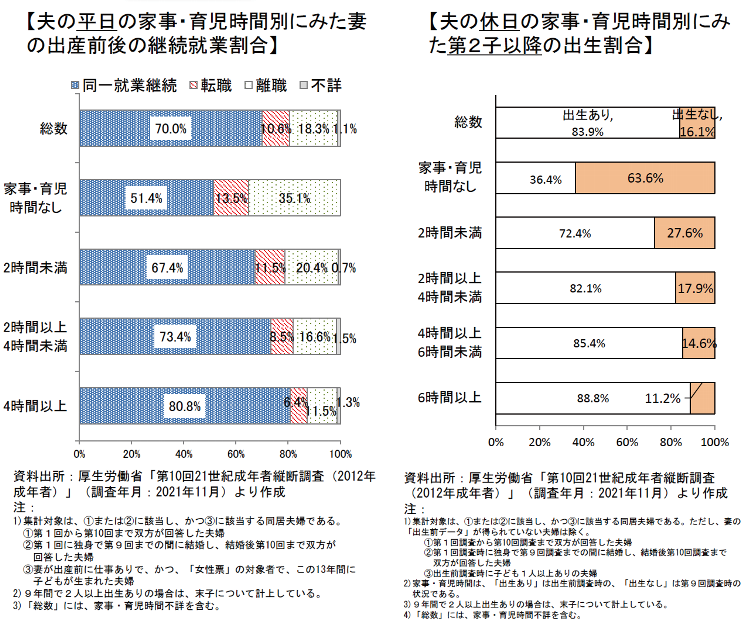

男性の家事・育児時間と、女性の出産前後の継続就業割合、第2子以降の出生割合には相関関係があることがうかがえる。厚生労働省「第10回21世紀成年者縦断調査(2012年成年者)」の男性の平日の家事・育児時間別にみた女性の出産前後の継続就業割合では、男性の家事・育児時間がゼロの場合、女性の継続就業割合は51.4%であったのに対し、4時間以上では80.8%であった。また、男性の休日の家事・育児時間別にみた第2子以降の出生割合では、男性の家事・育児時間がゼロの場合、出生割合は36.4%であったのに対し、4時間以上6時間未満では85.4%であった。

男性の家事・育児の時間が多いほど、出産前後の女性の継続就業割合や第2子以降の出生割合が高まる傾向にあることから、男性の家事・育児時間の創出を支援する職場環境の整備が求められる。

資料)厚生労働省「仕事と育児・介護の両立に係る現状及び課題」

②子どもの生活環境

(居住環境・住環境における安全性の確保)

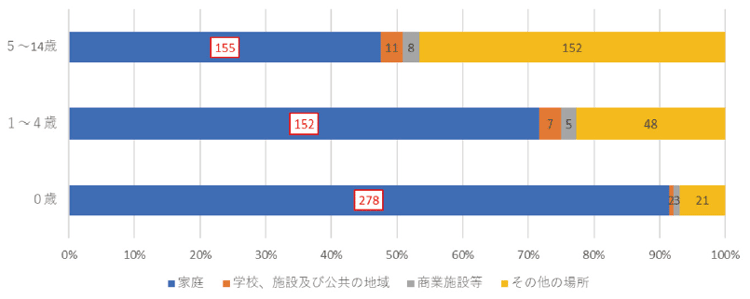

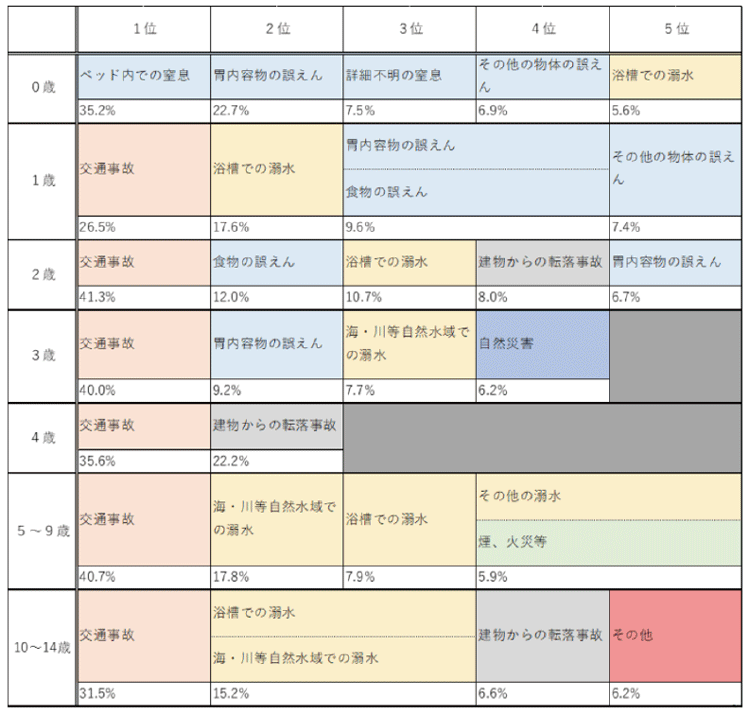

交通事故を除く子どもの不慮の事故の多くは、家庭内で発生している。子どもの不慮の事故に関する調査(2018年~2022年)によると、家庭内で発生した不慮の死亡事故は、0歳で278件(不慮の事故全体の91.4%)、1~4歳で152件(同71.7%)、5~14歳で155件(同47.5%)発生している。また、年齢別に見た不慮の事故による死因の詳細順位では、住宅設備に関わる浴槽での溺水や建物からの転落事故注13が上位に入る年齢もあり、子どもの安全・安心に資する居住環境の整備が求められる。

(注)人口動態調査(厚生労働省)を基に、こども家庭庁で作成。

資料)こども家庭庁「こどもの不慮の事故の発生傾向と対策等」

(注)人口動態調査(厚生労働省)を基に、こども家庭庁で作成。

資料)こども家庭庁「こどもの不慮の事故の発生傾向と対策等」

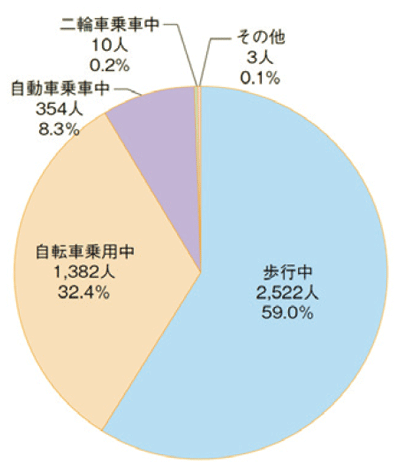

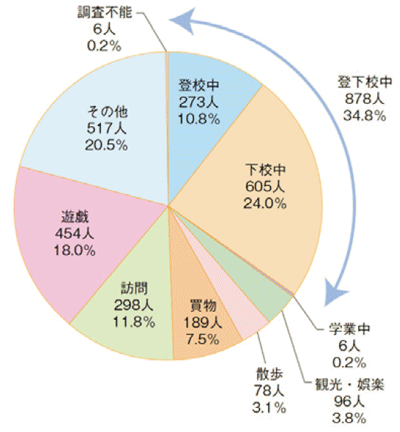

また、死因の詳細順位が上位の交通事故について、2017年から2021年までの小学生の状態別(歩行中、自転車乗用中等)死者重傷者数を見ると、歩行中が2,522人と最も多く、全体の59.0%を占めている。そのうち登下校中の事故が878人と、全体の34.8%を占めており、通学路等の安全性の確保も求められる。

資料)内閣府「令和4年版交通安全白書」

資料)内閣府「令和4年版交通安全白書」

(子どもの習い事への送迎)

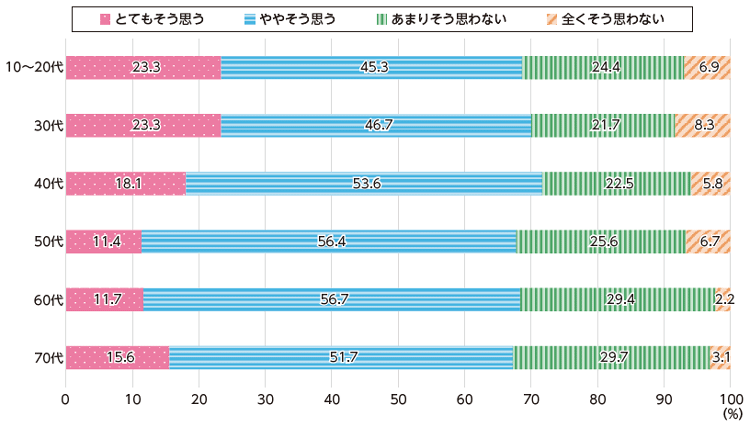

習い事の場所が自宅や学校から離れている場合、親の送迎が必要となり、共働き世帯にとっては仕事との調整が必要となる場合がある。国土交通省「国民意識調査」において、女性が子どもを産み育てたいと思えるようになるために必要なこととして、「塾や習い事等への日常的な送迎負担の軽減」について、そう思う(とてもそう思う、ややそう思う)と答えた女性は、女性全体の約7割であった。とてもそう思うと答えた女性は10代~30代に多く、若年層にとって子どもの日常的な送迎が負担になっていることがうかがえる。

(注)回答者総数女性2,160人(年齢層ごと360人の6層)。グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

(公園等に対するニーズ)

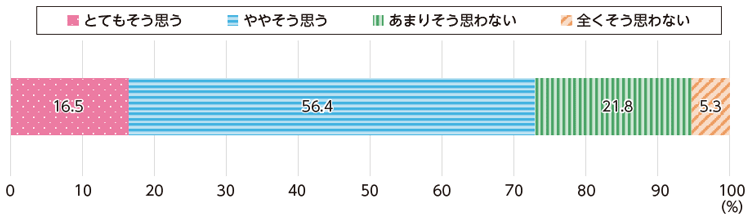

子どもの健やかな成長のためには、様々な学びや、社会で生き抜く力を得るための糧となる多様な体験活動や外遊びの機会等が必要であり、その機会等の場となる公園は、子どもにとって重要な役割を担っている。また、国土交通省「国民意識調査」において、女性が子どもを産み育てたいと思えるようになるために必要なこととして、「スポーツや公園等の子どもが遊べる施設」について、そう思う(とてもそう思う、ややそう思う)と答えた人は全体の7割を超えており、子どもを産み育てる上で、公園等の子どもが遊べる場へのニーズが高いことがうかがえる。

(注)回答者総数4,320人。グラフは選択した回答者数の比率を示している。

資料)国土交通省「国民意識調査」

(2)期待される取組み

①男女共に子育てしやすい就業環境の整備

(女性の柔軟な働き方の推進)

女性の出産後の就業継続率が上昇傾向にある中、産前産後休業・育児休業の取得を推進するだけでなく、復職後の希望に応じた部署や事業所への異動、時間単位での年次有給休暇取得の推進等も重要である。また、短時間勤務制度やフレックスタイム制度等、子どもの年齢に合わせて勤務時間が設定できる柔軟な働き方を導入することにより、女性の育児時間の確保が可能となり、仕事と育児の両立に資することが期待される。

(男性の育児休業取得の推進)

育児に対する女性の負担が大きいことから、男性の育児時間の創出により、女性の育児負担の軽減を図ることが重要である。

2022年には育児・介護休業法の改正により、1歳までの育児休業とは別に出生時育児休業(産後パパ育休)が創設され、子どもが生まれた男性は、出生後8週間以内に4週間を限度とした休業を2回まで分割して取得することが可能となった。

産後パパ育休に関する研修の実施や、相談窓口の設置、産後パパ育休取得者の事例収集・事例周知等、産後パパ育休を取得しやすい環境づくりを推進することにより、産後パパ育休の取得が促され、男性の育児時間の創出につながることが期待される。

(就労を支援する保育環境の整備)

共働き世帯の育児時間の確保・創出が課題となる中、就業中に子どもを預けられる保育所等は重要な施設であり、就労を支援する保育環境の整備が求められる。

例えば、延長保育や夜間保育等の保護者の勤務時間に応じて子どもを預かる保育所や、子どもを駅前等に設置された施設へ送り届けるだけで、郊外の保育所への送迎を行う送迎保育ステーション等の整備により、育児負担が軽減されるとともに、仕事と育児の両立につながることが期待される。

②子育てしやすいまちづくり

(子育てしやすい居住環境・住環境の整備)

居住環境の安全性が求められる中、子育て環境に優れた公営住宅等への子育て世帯の優先入居や、子育て世帯向けの空き家活用を推進するとともに、子どもの事故防止を目的とした、浴室扉への外鍵設置や転落防止の手すりの設置等に係る支援をすることにより、子育て世帯の居住に供する良質な住宅の確保、取得につながることが期待される。

また、小学生の交通事故の多くが登下校中に発生している中では、安全性を確保する通学路等の整備も重要である。例えば、歩道や防護柵の整備等により、道路交通環境における安全性の向上が期待されるとともに、子どもの見守りカメラや見守りサービス等、ICTを通じた通学路を整備していくことで、交通事故への抑止力が働くことが期待される。

(習い事等への子どもの移動手段の確保)

共働き世帯の育児時間の確保・創出が課題であり、習い事等への送迎が負担となる中では、子どもの移動手段を確保することが必要である。例えば、習い事の送迎を取り入れている家事代行サービスや、子どもの習い事に特化した送迎サービスは、子どもの移動手段の確保につながるとともに、親の送迎負担の軽減が図られ、送迎時間に縛られない勤務が可能となることが期待される。

(安全・安心に過ごせる公園の整備)

子どもや子育て世帯にとって重要な施設である公園では、年齢、性別、障がいの有無等に関わらず、誰もが安全・安心に利用できる環境の整備が重要である。バリアフリーをはじめ、防犯、防災・減災、老朽化対策等に取り組むことにより、公園利用の安全・安心につながることが期待される。また、公園は、子ども・子育て支援のみならず、コミュニティ形成や健康増進等の地域の様々な社会課題に取り組む場としても活用されており、ほかの政策分野と連携することにより、公園の機能向上も期待される。

-

注12 2024年2月に全国に居住する18歳以上の個人4,320人を対象とし、インターネットを通じて実施(性別:男・女の2区分で均等割り付け、年齢:10代~20代※、30代、40代、50代、60代、70代の6区分で均等割り付け、居住地:3大都市圏、地方中枢都市圏、地方圏の3区分※の人口構成比で割り付け)。

※10代~20代の内訳は、10代:26人、20代:694人

※3大都市圏 :東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)、名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)

地方中枢都市圏:北海道、宮城県、広島県、福岡県

地方圏 :そのほかの32県

- 注13 2018年~2022年の5年間に発生した建物からの転落事故40件のうち、37件が家庭内で発生した転落事故である(出典:こども家庭庁「こどもの不慮の事故の発生傾向と対策等」)。