国土交通白書 2024

第1節 国土交通分野の現状と方向性

我が国では、急激な人口減少による労働力不足に伴う経済活動の停滞を回避すべく、マンパワーを要せずとも様々な技術を活用することにより、生産性の向上につなげる取組みを進めていく必要がある。ここでは、国土交通分野において、現在進められている取組みや、今後期待される取組みについて記述する。

(1)省人化・省力化の推進

①i-Construction

建設業は社会資本の整備の担い手であると同時に、社会の安全・安心の確保を担っており、労働力不足が進む中でも、その重要な役割を果たすために、生産性の向上が必要不可欠である。国土交通省では、2016年度よりi-Construction注1に取り組んでおり、ICTの活用等により、生産性の向上を目指すとともに、インフラ分野について、データとデジタル技術を活用することにより、インフラ関連の業務、組織、プロセス、文化・風土や働き方の変革を行うDX(デジタル・トランスフォーメーション)の実現を目指している。

(ICT施工)

i-Constructionのトップランナー施策の一つであり、2016年度より土工、舗装工、地盤改良工、法面工等へICTを導入している。土工の場合、3割以上の作業時間削減の効果が確認されているように、ICT建機による施工等、あらゆる建設生産プロセスにおいてICTを全面的に活用することにより、建設現場の生産性向上に役立っている。

(BIM/CIM)

BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)とは、建設事業で取り扱う情報をデジタル化することにより、調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図るものである。2023年度よりすべての直轄土木業務・工事(小規模なもの等は除く)にBIM/CIMを原則として適用している。BIM/CIMの適用により、3次元を含めたデータの活用・共有が容易となり、受発注者双方の生産性向上に資する。

(インフラ分野のDXが目指す将来像)

国土交通省が推進するインフラ分野のDX(デジタル・トランスフォーメーション)は、データとデジタル技術を活用し、業務変革を目指す取組みであり、建設現場の生産性向上だけではなく、国民生活の安全・安心の確保やインフラサービスの向上等、新たな価値創出を目指しているものである。

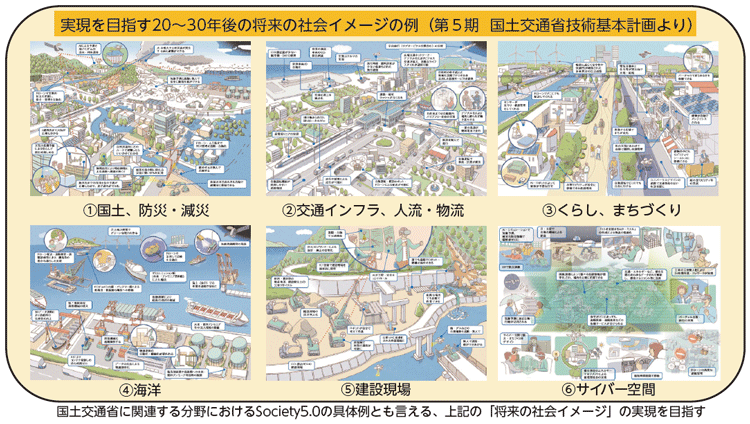

「第5期国土交通省技術基本計画」にも記載がある通り、国土交通省は「国土、防災・減災」、「交通インフラ、人流・物流」、「くらし、まちづくり」、「海洋」、「建設現場」、「サイバー空間」の6つの将来社会のイメージの実現を目指している。

資料)国土交通省

②連節バス

連節バスは、従来の路線バスで使用される形状のバス車両を2連以上つなげて走行することが可能であり、路線バスに比べて、少ない車両台数・ドライバー数で、多くの利用者を輸送することができる利点がある。また、次世代の交通システムであるBRT(Bus Rapid Transit:バス高速輸送システム)と組み合わせることにより、速達性・定時性の確保及び輸送能力の増大が可能となる。

我が国の公共交通機関として、地域住民や高齢者等にとって必要不可欠である路線バス(乗合バス)は、ほかの産業に比べ担い手不足が年々深刻化している。一方で、人口減少や自家用車(マイカー)の普及に伴い輸送人員についても減少傾向にあり、路線の維持が難しくなっている。地方部においても、公共交通利用者は減少を続けているが、高齢化に伴い自動車運転免許の返納者も増えているため、移動手段としてのバス路線の維持・確保は重要である。

国土交通省では、地域公共交通の見直しのプロセスにおいて、インフラ整備や車両購入等に対する支援のほか、新たなモビリティサービスの実証等についても様々な支援制度を設けている。

岐阜市では、「岐阜市総合交通戦略(2014―2018)」の戦略の一つとして掲げられた「BRT を軸とした利便性の高い公共交通ネットワークの構築」において、各種施策等に対して様々な支援制度を活用している。

支援制度を活用した施策

・バス優先レーンの導入(カラー舗装化)

⇒社会資本整備総合交付金

・PTPS(公共車両優先システム)の導入

⇒地域公共交通確保維持改善事業

・連節バス車両の拡充

⇒地域公共交通確保維持改善事業

⇒岐阜市BRT システム導入事業費補助金

・ハイグレードバス停整備

⇒社会資本整備総合交付金

・バスロケーションシステム表示器の設置

⇒地域公共交通確保維持改善事業

⇒岐阜市BRT システム導入事業費補助金

資料)国土交通省

③ダブル連結トラック

ダブル連結トラックは、1台で通常の大型トラック2台分の輸送が可能であり、トラック輸送の省人化を促進する取組みである。

物流は、国民生活や経済活動を支える必要不可欠な社会インフラであるが、荷待ち・荷役に伴う長時間労働、価格競争に伴う厳しい取引環境・雇用環境等、物流が直面している諸課題は深刻化しており、物流を支える担い手の中でも、特にトラックドライバーが不足する原因となっている。

そこで、トラックドライバー不足や物流の効率化に資する取組みの一つとして、ダブル連結トラックが2019年1月より本格導入されている。今後は、運行状況や物流事業者のニーズを踏まえ、ダブル連結トラックの通行区間の拡充や、ダブル連結トラックに対応した駐車マスの整備、高速道路インターチェンジ近傍に立地した物流拠点施設の整備促進を予定している。

④自動運転

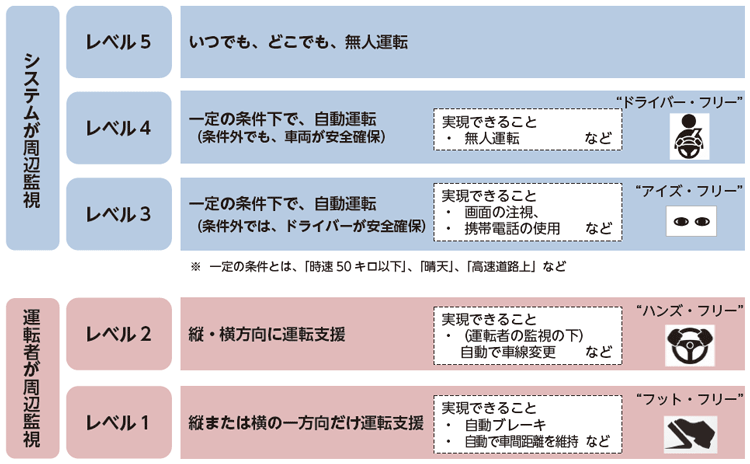

旅客や貨物輸送の運転者不足の解消、高齢者等の移動支援や渋滞の緩和、生産性の向上等の社会課題を解決する手段の一つとして、自動運転の社会実装が求められている。

国土交通省では、2018年4月に「自動運転に係る制度整備大綱」を策定し、レベル3(時速50キロ以下、晴天、高速道路上等の一定条件下で自動運転)以上の高度な自動運転の実用化を図るなど、必要な整備を行い、自動運転を活用した公共交通サービスの導入に向けた取組みを進めている。今後は、自家用車でのレベル4(遠隔監視の条件下で実現可能な完全自動運転)の実現と、移動サービスのレベル4の普及拡大を目標としている。

資料)国土交通省

(路車協調システム)

「路車協調システム」は、交差点等に設置したセンサやカメラ等によって検知した道路状況を、自動運転車両等へ情報提供する仕組みである。

自動車分野と連携する道路分野では、これまで、道の駅等において自動運転サービスの実証実験を実施するとともに、車両単独では把握困難な道路状況に関する情報提供等について、官民連携による共同研究を推進してきた。今後は、道路インフラによる「路車協調システム」の実証実験を実施し、一般道の交差点等における状況の検知や、高速道路における合流支援情報・落下物情報・工事規制情報等を自動運転車両等へ提供する環境について整備・検証する。

(自動運航船)

海事分野では、2025年までの自動運航船の実用化を目指している。自動運航船の実用化は、海上での人為的要因による海難事故の防止に資するだけでなく、内航船員の高齢化への対応や造船業の競争力強化にもつながるため、従来の造船技術に加えて、電気・電子、情報通信、AI、ビッグデータ解析等の技術領域を有することが重要である。今後、自動運航船の実用化に向けて、我が国の海運業、造船業、舶用工業等から構成される海事クラスターが引き続き連携し、強みを発揮することが必要である。

(空港制限区域内における自動運転)

航空分野では、人口減少等を背景に、地上支援業務等における人手不足の懸念を解消するため、2025年までに、空港制限区域内における、トーイングトラクターやランプバスの、無人による自動運転(レベル4)を目指している。今後、官民連携による実証実験を実施し、レベル4導入に必要となる共通インフラや運用ルールの検討に取り組む予定である。

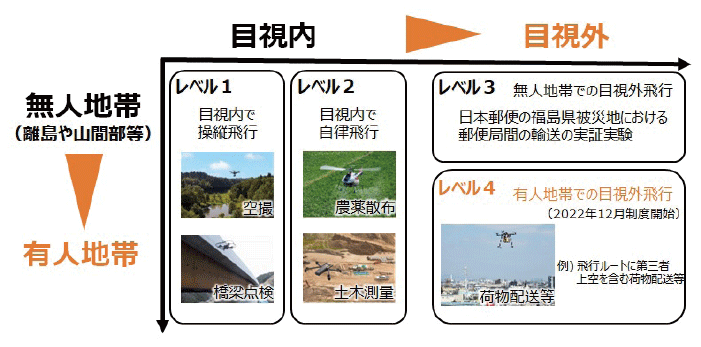

⑤無人航空機(ドローン)

ドローン物流の導入は、単なる輸送・配送の効率化や迅速化だけでなく、医薬品配送や買い物支援等、地域生活を支える社会基盤・システムの最適化や、少子高齢化等により人口減少が進む地域での生活を持続可能とし、さらには地域の発展に資する取組みである。

2022年12月には改正航空法が施行され、ドローンの有人地帯における補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)が制度上可能となった。一方、地域におけるドローン配送は、無人地帯における目視外飛行(レベル3飛行)として行われているが、その事業化に当たっては、レベル3飛行の実施に必要な立入管理措置(補助者や看板の配置、道路横断前の一時停止等)により生じるオペレーションコストの低減が課題となっていた。このため、「レベル3.5飛行」制度(デジタル技術(機上カメラの活用)により、補助者や看板の配置等の従来の立入管理措置を講じることなく、移動車両上空を含む道路、鉄道等の上空の横断を新たに可能とする制度)を新設した。

資料)国土交通省

⑥空飛ぶクルマ

「空飛ぶクルマ」は、電動化、自動化といった航空技術や、垂直離着陸等の運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段であり、都市部や離島・山間部での新たな移動手段、災害時の救急搬送等への活用が期待されている。国土交通省では、関係省庁、民間事業者等と連携しつつ、「空の移動革命に向けたロードマップ」等に基づき、2025年の大阪・関西万博における運航の実現を目指して、機体や運航の安全基準、操縦者の技能証明や離着陸場に関する基準等を整備したほか、交通管理等についても検討を行っている。今後は、万博での遊覧飛行や二地点間運航の実現に向けて、2023年度末に整備した基準に従い、安全性の審査等を着実に進めるとともに、交通管理に必要な体制を整備する予定である。

資料)(株)SkyDrive

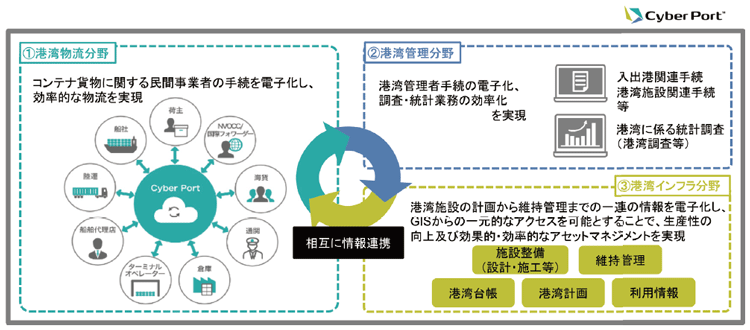

⑦サイバーポート

サイバーポートとは、港湾物流分野(民間事業者間の港湾物流手続)、港湾管理分野(港湾管理者の行政手続や調査・統計業務)、港湾インフラ分野(港湾の計画から維持管理までのインフラ情報)の3つの分野の情報を一体的に取り扱うデータプラットフォームである。現状、港湾関係者間のやり取りには、未だに紙、電話、メール等で行われている手続が存在しているため、情報を電子化するための再入力作業や、電話での問合せ等、非効率な業務が発生している。

国土交通省では、港湾関係者間のやり取りを電子化し、港湾を取り巻く様々な情報が有機的につながる環境の構築と、港湾全体の生産性向上を図ることを目的として、サイバーポートを構築し、導入に向けた取組みを進めている。2024年1月には、サイバーポート(港湾管理分野)の運用を開始し、港湾調査については、甲種港湾166港中121港(2024年4月時点)にて、サイバーポートを用いた調査票の提出が可能となっている。

資料)国土交通省

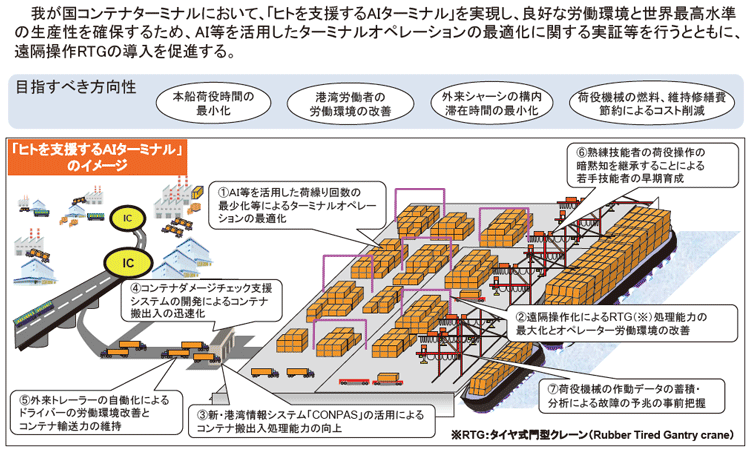

⑧AIターミナル

我が国では、労働力人口の減少や高齢化の進展により、港湾労働者不足の深刻化が懸念されている。海外の港湾では、コンテナターミナルの自動化・遠隔化が進展している中、国土交通省では、AIやIoT技術を組み合わせることにより、良好な労働環境と世界最高水準の生産性を目指し、「ヒトを支援するAIターミナル」の実現に取り組んでいる。具体的には、AI等を活用したターミナルオペレーションの最適化や、荷役機械の高度化、コンテナ搬出入処理能力の向上等の取組みを行っているほか、新たな技術開発を通じて、更なる生産性向上や労働環境改善を目指している。

資料)国土交通省

⑨AIオンデマンドバス

AIオンデマンドバスとは、AIやシステムを活用した効率的な配車により、利用者予約に対して、リアルタイムに最適配車を行うシステムを用いており、時刻表や規定経路が存在しない、予約制の乗合バスをいう。利用者が、スマートフォン等を用いて、乗降バス停及び希望時刻を予約すると、AIやシステムが出発地から目的地までの最適な経路を抽出し、利用者を輸送する。

(2)技術・イノベーションのインフラ分野

①建機の自動施工

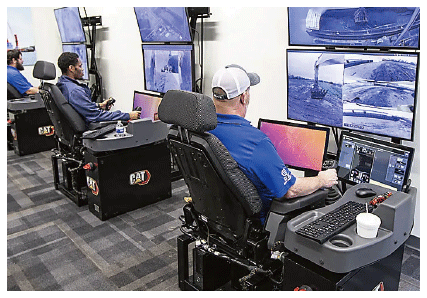

建設現場の生産性向上に資する技術の一つとして、建設機械施工の自動化・遠隔化の取組みが進められている。

建設現場から人がいなくなる自動・遠隔施工は、開発途上の新しい領域であり、この施工方法を導入・促進するためには、現場の施工における安全対策が最も重要であることから、2024年3月に「自動施工における安全ルールVer.1.0」を策定した。今後、自動化・遠隔化の技術の実装が期待されている。

Cat Commandリモートステーション(キャタピラージャパン合同会社HPより)

5Gを活用して3種類の建設機械を遠隔操縦する実証実験を開始(日立建機日本株式会社HPより)

資料)国土交通省

②AIの活用

AIを活用することにより、災害時の被災状況等の把握やインフラの維持・管理が効率化・高度化することが期待される。

例えば、被害状況を正確かつ迅速に把握するために、防災ヘリコプターによる映像から、浸水範囲・土砂崩壊部を、AIを活用することにより自動的に抽出することが可能となる。

また、道路の異常・変状を確認・把握するための道路巡視及び舗装点検の実施に当たり、従来は人による目視で行っていたものを、カメラ・携帯電話等が搭載されたパトロール車が、AIによる自動解析を実施することで、効率的かつ高度な情報収集・状況把握が可能となる。

③インフラ代替技術

(上下水道インフラ不要の水循環システム)

上下水道インフラ不要の水循環システムとは、生活用水を循環ろ過し、再利用する技術を用いて、上下水道が断水していても、温水シャワー等として利用できるシステムである。被災地をはじめ、水の確保に制約がある環境においても、水を利用し続けることが可能となる。

- 注1 国土交通省では、2024年4月に「i-Construction 2.0」を策定し、オートメーション化等による抜本的な建設現場の省人化対策に取り組むこととした。「i-Construction 2.0」を推進していくことで、建設現場の生産性を2040年度までに1.5倍以上向上させることが目標である。