国土交通白書 2024

第1節 国土交通分野の現状と方向性

人口減少による人手不足の中で、地域公共交通やインフラ等の存続が危ぶまれており、持続性や安全・安心を脅かすリスクが高まっている。このような中で地域力を高めつつ、都市部以外の地域への人の流れを創出・拡大するような環境整備に取り組むことが重要である。

(1)地域公共交通の再構築(リ・デザイン)

①地域公共交通の抱える課題

ローカル鉄道・路線バス等の地域公共交通は、地域の社会経済活動に不可欠な基盤であるが、人口減少や少子高齢化、自家用車の普及やライフスタイルの変化により、利用者が長期的に減少している一方、運転者等の人手不足は深刻化している。加えて、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、公共交通事業者の経営環境は悪化し、交通事業者は従来のサービス水準を維持することが困難となっており、移動手段の確保に関する不安が地域住民の間で高まっている。

こうした状況を打開するには、交通事業者の経営努力だけでは限界があるところ、日々の暮らしや生活において、交通がどのような役割を果たしているのか、また、今後どのような役割を果たすことができるのかといった観点を重視しながら、施策の方向性を示す必要がある。すなわち、交通事業者等の交通サービス提供主体が、能動的に人の流れを生み出し、地域コミュニティを活性化させることや、交通事業者等と地域の産業を担うプレイヤーが、領域を越えた協力を行いながら、地域コミュニティの課題を解決するとともに、交通サービスの価値を最大化する機運を醸成することが必要である。

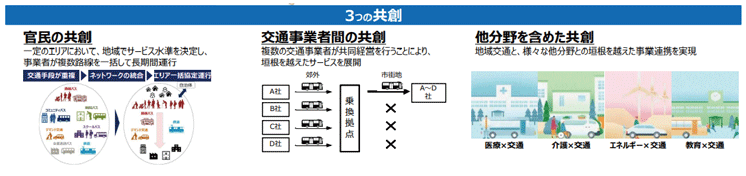

②地域における「連携と協働」

国土交通省では、自動運転やMaaS(Mobility as a Service)、キャッシュレス等のデジタル技術実装を目指す交通DX(デジタル・トランスフォーメーション)、車両電動化や効率的な運行管理・エネルギーマネジメント等の導入を一体的に推進する交通GX(グリーン・トランスフォーメーション)、交通事業者をはじめとした地域の多様な関係者との連携と協働(①官民の共創、②交通事業者間の共創、③ 他分野を含めた共創の「3つの共創」)の推進を通じて、利便性・生産性・持続可能性の高い交通へのリ・デザインを進めている。また、地域の公共交通の「リ・デザイン」と社会的課題解決を一体的に推進するために、国土交通省を中心に、関係府省庁・有識者で構成される「地域の公共交通リ・デザイン実現会議」を2023年9月に設置した。様々な論点に係る議論を踏まえ、関係者の連携・協働を一層深め、地域における移動手段の確保を推進するための施策の方向性について、2024年5月にまとめられる予定である。

また、地域公共交通計画には、各地の厳しい現状に対応しながら、自家用車に頼りすぎることなく、誰でも気兼ねなくおでかけできる社会の実現に向け、司令塔・実行機能やデータ活用の強化・拡張等、「アップデート」が求められることから、「地域公共交通計画の実質化に向けた検討会」を2023年12月に設置し、その方向性や官民に期待される取組みについて検討を行った。

資料)国土交通省

地域交通の「共創」を産み出す土壌として、地域の移動に関わるすべての関係者が「連携・協働」に取り組む必要があるものの、地域の公共交通が置かれている現状や、地域が抱える社会課題は様々である。ここでは、地方の中心都市がマイカー依存から脱却し、公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりに取り組んでいる事例を紹介する。

(2)関係人口の創出・拡大

関係人口とは、移住した「定住人口」でも、観光に来た「交流人口」でもない、特定の地域に継続的に多様な形で関わる人々を意味し、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点(ホテル等も含む。)を設ける暮らし方である、いわゆる二地域居住を行う人も含まれる。関係人口は、「訪問系」と「非訪問系」の大きく2つの類型に分類でき、訪問系は地域との結びつきの度合いの強さに応じて、さらに5つ(直接寄与型、就労型(現地就労)、参加・交流型、就労型(テレワーク)、趣味・消費型)に分類される。

関係人口の人数は、「地球との関わりについてのアンケート」(国土交通省、令和2年9月実施)による18歳以上を対象とした推計値。

資料)国土交通省

地方を中心として、人口減少が著しく進行している地域では、居住者の生活環境が持続不可能になるおそれがある中、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大を経て、いわゆるUIJターン注8を含めた若者や子育て世帯等を中心とする二地域居住へのニーズが高まっている。

二地域居住は、関係人口を創出・拡大させるのみならず、地方への人の流れを生み、魅力的な地域づくりに資するものである。高齢化の進行により、地域づくりの担い手不足に直面している地域では、若者を中心に、変化を生み出す人材がその地域に流入し、地域づくりの担い手となることが期待されている。また、地域コミュニティを維持するためにも、関係人口の拡大・深化は重要である。普段生活している場と異なる地域との関わりを楽しむことにより、居場所や活躍の場が得られ、地域に貢献することで、お互いwin-winの関係を構築できる。また、災害時には二地域居住先等が円滑な避難先となり得ることや、関わりを持つ地域が被災したときに何かしらの支援を行うなど、災害時の支え合いの基盤になる可能性を秘めている。

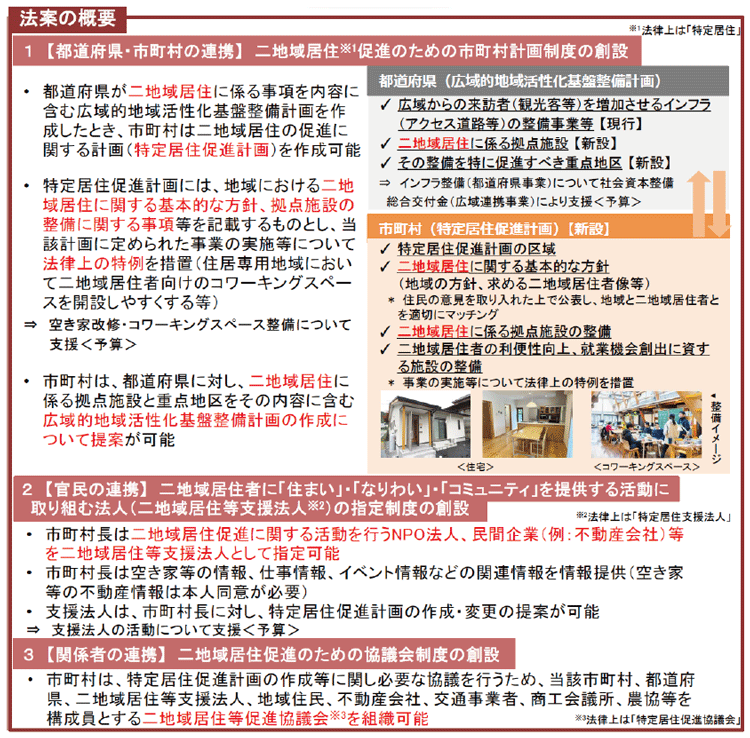

国土交通省では、二地域居住の普及・定着を通じた、地方への人の流れの創出・拡大を促進するに当たり、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」注9を2024年2月9日に閣議決定し、第213回通常国会へ提出した。同法案には、二地域居住促進のための市町村計画制度、二地域居住者に「住まい」・「なりわい」・「コミュニティ」を提供する活動に取り組む法人の指定制度や二地域居住促進のための協議会制度の創設等を盛り込んでいる。

資料)国土交通省

関係人口の拡大・深化に向けて、人々の多様な暮らし方や働き方が実現可能となるには、「人」、「場」、「仕組み」づくりを進めていく必要がある。

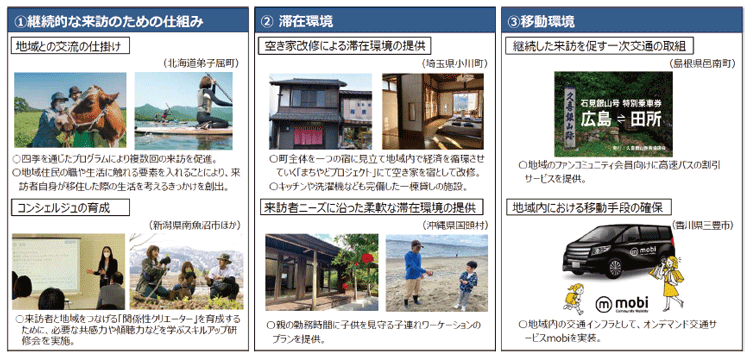

地域課題の解決に関心を持つ人材を育成するためには、学校における探究学習や農山漁村体験、自然体験活動等の取組みを推進することや、地域外の人が地域と関わるきっかけを創出するとともに、地域と関係人口を結びつける関係案内人等の育成や活動支援が必要となる。また、関係人口の拡大が求められる農村地域への関心を持つきっかけの場として、農家民宿や古民家等に滞在する「農泊」を推進することも有効である。さらに、継続的に地域を訪問する関係人口がその地域で円滑に活動できる仕組みづくりも必要となる。

(第2のふるさとづくりプロジェクト「何度も地域に通う旅、帰る旅」)

新型コロナウイルス感染症の影響等により、働き方・住まい方に関する意識が変化する中で、密を避け、自然環境に触れる旅へのニーズが高まったことを踏まえ、国内観光の新しい需要を掘り起こし、地域経済を活性化する観点から、いわば「第2のふるさと」として、何度も地域に通う旅のスタイルの普及・定着を図るため、観光庁は2022年度より「第2のふるさとづくりプロジェクト」を推進している。2023年度には、「『第2のふるさとづくりプロジェクト』継続した来訪促進のためのモデル実証事業」において、反復継続した来訪を促すための仕掛けづくり等の先進事例創出に取り組む事業の選定を行い、モデル実証を実施した。

資料)国土交通省

(3)高齢者等が安心して暮らせる社会

①高齢者等の居住の安定確保

人生100年時代の高齢社会において、高齢者等が地域で安心して暮らせる社会を実現するためには、高齢者等を取り巻く環境の整備が重要である。

「住生活基本計画(全国計画)」(2021年3月閣議決定)では、多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安心して暮らせるコミュニティの形成とまちづくりに向けて、高齢者、障害者等が健康で安心して暮らせる住まいの確保が挙げられ、エレベーターの設置を含むバリアフリー性能等を備えた住宅の整備等を推進している。

また、住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障害者、外国人等)の住まいの確保に向けて、住宅セーフティネットの中心的役割を担う公営住宅の計画的な建替え等やストック改善の推進とともに、住宅確保要配慮者が安心して暮らせる、セーフティネット登録住宅の制度が活用されている。

サービス付き高齢者向け住宅の例

資料)国土交通省

②バリアフリーの推進

高齢者や障害者等も含め、すべての人が安全・安心に生活し、快適に移動できる環境を整備するため、ハード・ソフト両面からバリアフリー化を推進している。

駅等の旅客施設における段差の解消等、高齢者を含むすべての人の利用に配慮した施設・車両の整備の促進等により、公共交通機関のバリアフリー化を図るとともに、公共性の高い建築物についても、誰もが安全・安心、円滑かつ快適に利用できる施設を目指した整備を図っている。

また、駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路や駅前広場等において、幅の広い歩道等の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化等により、歩行空間のユニバーサルデザインを推進している。

このほか、心のバリアフリーの普及・啓発に向けて、バリアフリーに対する国民の理解増進を図る「バリアフリー教室」の開催や、高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進に向けたキャンペーンを実施している。

資料)国土交通省

③交通システムの再構築

公共交通が充実していない、都市部以外の交通空白地では、自家用車での移動が普及しているが、運転免許返納等により自動車を運転できない高齢者等も存在する。交通空白地の農山村地域に住む高齢者等が、日常生活において移動に困らないようにするため、交通システムの再構築に取り組む必要がある。具体的な取組みの方向性として、①地域にある資源(人材、車両、施設)を最大限に活用し、当該資源のマルチタスク化を図る、②自家用車を用いた旅客輸送サービスの更なる活用を図る、③デジタルを活用したコンパクトな移動サービス(自動運転等)の提供を推進する、④エネルギーの地産地消やエネルギー収益の公共交通への活用等を通じて、地域内経済循環を図る、⑤自動車運転免許を返納した高齢者が安心して利用できる新たなモビリティの開発を推進することが考えられる。

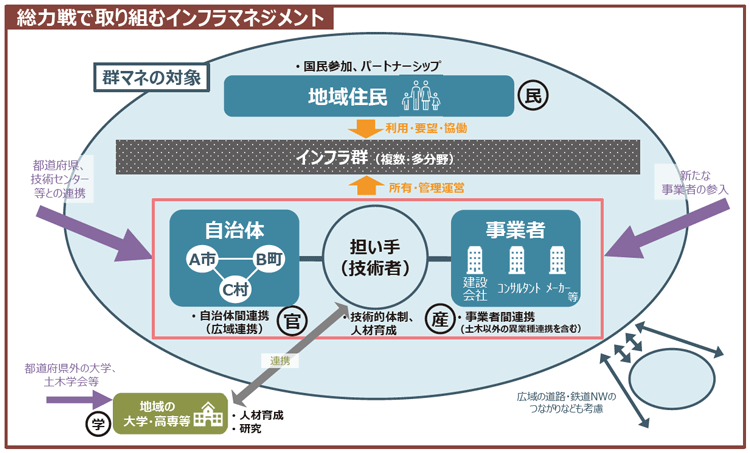

(4)地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)

インフラの高齢化が進展する中、適切な維持管理を進める上で、体制面・予算面に課題を抱えており、予防保全への転換に向けた取組みが不十分な地方公共団体が多く見受けられる。インフラメンテナンスを計画的かつ適切に進めていくためには、新技術の活用や官民連携の促進等、取組みの高度化・効率化を図るとともに、広域・複数・多分野のインフラを群としてとらえ、総合的かつ多角的な視点から、地域のインフラを戦略的にマネジメントする、「地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)」を推進していくことも重要である。

国土交通省では、「群マネ」の取組みを展開していくため、2023年12月、先行的に課題解決に取り組むモデル地域について、11件(40地方公共団体)を公募の上、選定した。モデル地域に選定された地方公共団体に対しては、有識者の助言を得ながら、「群マネ」の計画策定や業務・工事実施の支援を行うとともに、モデル地域の検討を通じて得られた知見を踏まえて、「群マネ」検討の手引き等を作成すること等により横展開を図り、地方公共団体の持続可能なインフラメンテナンスの実現を支援していく。

資料)国土交通省

(5)地域の活力維持に向けた取組み

人口減少、とりわけ生産年齢人口の減少に直面している地方では、その進展に伴い、地域経済の縮小といった問題を抱えており、そのまま放置すればヒト・モノ・カネが地域外へ流出し続けるおそれがある。地方が衰退に向かわぬよう活力を維持し続けるためには、民間の消費、投資を喚起し、産業立地の促進やまちなかの再生を推進するためのまちづくりを進めることが重要である。また、地域経済を牽引する中小企業等の成長促進や地域産業の稼ぐ力の向上を図ることにより、地域の雇用創出の動きや地域内における消費行動が生まれ、地域経済の好循環が生まれることが期待できる。

①産業立地の促進

我が国の国際競争力の強化を図るとともに、経済成長を牽引する産業を創出すべく、企業の立地戦略等を踏まえ、地方における生産拠点の整備や強化を図っていく必要がある。また、経済安全保障の観点から、国際情勢の複雑化に加え、グローバリゼーションの進展や社会経済構造の変化等に伴い、サプライチェーン上の脆弱性が課題として顕在化している。このような課題への対策として、製造業の国内回帰の動きや、地域資源を活用して高い付加価値を創出できる産業等、域内で稼げる産業の地方立地を促し、地域雇用の創出と地域経済の底上げを図ることが必要となる。

産業集積の促進(北上市)

資料)国土交通省

②まちなかの再生

人口減少等を背景に、所有者不明土地や空き家等の更なる増加が懸念されているため、それらの発生の抑制や活用の拡大が重要である。特に、地域経済やコミュニティの活性化を図る観点では、まちなかの賑わい空間の整備や、地域の核となる商業施設及びまちに点在する空き店舗・空き家の改修等により、まちなかの再生を図り、域内の消費を促進する必要がある。国と地方公共団体が連携して取り組むとともに、産業立地政策と併せて実施することにより、限られた人材・ノウハウ等のリソースを効率的に活用することが可能である。

まちなかの賑わい空間の整備(熊本市)

空閑地を活用し新築したレストラン(豊岡市)

資料)国土交通省

③地域における道の駅の役割

全国に広がる「道の駅」は、「休憩」「情報発信」「地域の連携」の3つの機能を併せ持つ施設で、道路利用者のオアシスとなっている。近年は、地域の活性化・観光の拠点として地域再生の役割を担うだけでなく、災害時の防災機能や子育て支援等の施設整備が進むなど、地域の防災・交流等の拠点となっているものもみられる。

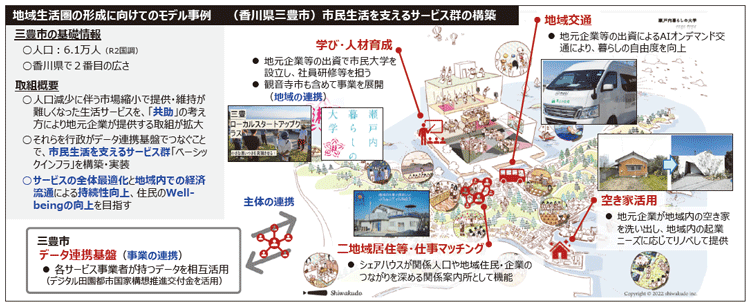

④地域生活圏の形成

人口減少・少子高齢化が進むことにより、地域の暮らしを支える中心的な生活サービス提供機能が低下・喪失するおそれがある。こうした状況に対し、従来の縦割りの分野ごとの地方公共団体での対応だけでは限界がある。そのため、分野の垣根を越えた、市町村界にとらわれない、官民パートナーシップによる地域経営と、デジタルの徹底活用によるリアル空間の質的向上により、日常の暮らしに必要なサービスが、持続的に提供される地域生活圏の形成を目指すことが重要である。

地域生活圏の形成に向けて、地域公共交通や買い物、医療・福祉・介護、教育等の暮らしに必要なサービスの利便性の最適化や複合化、そのデジタル技術実装の加速化、地域内経済循環の仕組みの構築等に取り組み、地域課題の解決と地域の魅力向上を図ることが期待される。

例えば、地域公共交通では、鉄道、路線バス、コミュニティバス等の交通手段が重複している場合、地域の関係者との共創を通じて、交通ネットワークの統合・再編等を実施することにより、利用者にとっての利便性、事業の持続可能性・生産性を向上させることができ、地域をつなぐ持続的なモビリティ社会の実現に資する。

また、デジタル技術を活用することにより、これまで場所や時間の制約により実現できなかった新たな生活サービス(テレワーク、遠隔医療等)の提供が可能となることや、自動運転バスやドローン物流等の輸送サービス提供機能の省人化・自動化・効率化の実現も期待できる。

資料)三豊市等関係者提供資料より国土交通省において作成

- 注8 Uターンとは、生まれ育った場所以外で働いたのち、再び生まれ故郷に戻って働くこと。Iターンとは、生まれ育った場所で働いたのち、出身地ではない場所へ移住して働くこと。Jターンとは、地方出身者が一度都会で就職し、地方に移住・転職すること。地元から近い都道府県や同じ県内でも異なる市町村に移住する場合も含まれる。

- 注9 2024年5月に成立した。