| 平成14年10月15日 |

| <問い合わせ先> |

| 都市・地域整備局下水道部 |

| 流域管理官付(内線34312) |

|

電話:03-5253-8111(代表) |

|

下水道は、生活環境の改善、水質の保全等において重要な施設であり、鋭意整備されてきたところです。一方、下水処理の過程で発生する下水汚泥は、下水道の普及とともに増加し、今後、下水汚泥の処理処分は一層重要な課題となります。 これまでも、下水汚泥の処理においては、広域化、集約化などにより効率的な処理処分を目指してきたところですが、近年、バイオマスの利活用、循環型社会の形成、地球温暖化対策など、新たな視点からの取組も求められています。 この度、下水汚泥の有効利用及び減量化を一層促進し、あわせて他のバイオマスの利活用にも資することを目的とする「バイオソリッド利活用基本計画」のあり方について検討する委員会を設置し、下記のとおり第1回委員会を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

日時:平成14年10月17日(木)14:00〜 |

- 背景

- バイオソリッド利活用基本計画に関する委員会

- (1)検討内容

下水汚泥の有効利用及び減量化を一層促進し、あわせて他のバイオマスの利活用にも資することを目的とする「バイオソリッド利活用基本計画」のあり方について、主に以下の観点から検討を行なう。 -

下水道の事業主体である各地方公共団体における中期的な下水汚泥の有効利用及び減量化の数値目標の設定

下水道の事業主体である各地方公共団体における中期的な下水汚泥の有効利用及び減量化の数値目標の設定

他の排水処理施設から発生する汚泥その他のバイオマスとの一体的・効率的な汚泥処理の促進

他の排水処理施設から発生する汚泥その他のバイオマスとの一体的・効率的な汚泥処理の促進

複数の市町村による汚泥処理施設の共同化、都道府県主体の広域的な汚泥処理の一層の推進

複数の市町村による汚泥処理施設の共同化、都道府県主体の広域的な汚泥処理の一層の推進

PFI方式の導入等バイオソリッド利活用事業に対する民間活力の活用

PFI方式の導入等バイオソリッド利活用事業に対する民間活力の活用

- (2)委員会委員名簿

-

委員長 立命館大学エコ・テクノロジー研究センター長 平岡 正勝 委員 東北大学大学院教授工学研究科教授 野池 達也 委員 東京大学大学院工学研究科教授 花木 啓祐 委員 流通科学大学サービス産業学部観光・生活文化事業学科 酒井 彰 委員 国土交通省都市・地域整備局下水道部流域管理官 藤木 修 委員 国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部長 宮原 茂 委員 日本下水道事業団計画部長 上ノ土 俊 委員 北海道建設部公園下水道課長 大島 敏雄 委員 福島県土木部下水道課長 安倍 寛治 委員 長野県土木部下水道課長 矢澤 久男 委員 富山県土木部下水道課長 一島 博 委員 滋賀県琵琶湖環境部下水道計画課長 加藤 裕之 委員 福岡県建築都市部下水道課長 内金 豊治 - 下水汚泥の有効利用・減量化の推進

昨今、循環型社会への転換、廃棄物処理・処分の適正化が社会的な問題となっている。下水処理により年間に発生する下水汚泥は、現在、約75百万t(東京ドーム約60杯分)となっており、全産業廃棄物の発生量の18%を占め、下水道の普及に伴いその発生量は年々増加している。一方、現在の下水汚泥の年間処分量約2百万m3のうち、約46%が埋め立てられているが、産業廃棄物の最終処分場の新規立地が減少しており、下水汚泥の最終処分先の確保が困難となる等の維持管理上の課題が生じている。

下水汚泥は、多くが生物由来のバイオマスであり、そのエネルギー、または製品として総合的に利活用することは、地球温暖化の防止、循環型社会の形成等の観点から強く求められている。さらに、既設の下水処理場を活用して、下水汚泥とあわせて他のバイオマスを混合処理し、生産されるエネルギーを当該下水処理場の運転に活用するという、下水処理場を拠点としたバイオマス・エネルギーのリサイクル・システムも期待されている。

学識経験者、国及び地方公共団体が参画する「バイオソリッド利活用基本計画」に関する委員会を設置する。

本委員会審議を踏まえ、平成3年度に策定された「下水汚泥処理総合計画策定マニュアル」を見直す。このことにより、各地方公共団体において下水汚泥処理総合計画の円滑な改定等を促進し、効率的かつ広域的な下水汚泥の有効利用及び減量化を促進し、あわせて他のバイオマスの利活用に資する。

(注)下水汚泥処理総合計画:下水汚泥の効率的かつ経済的な処理処分施設の整備を促進するために、都道府県が広域的な観点から策定する、下水汚泥の処理処分と有効利用に関する計画。

(参考)

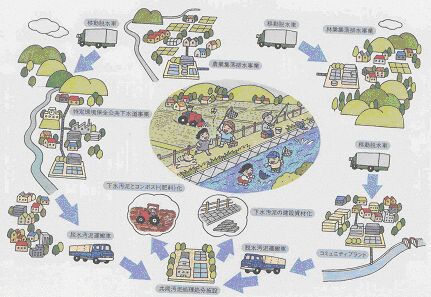

- 汚水処理施設共同整備事業(MICS:ミックス)

- 流域下水汚泥処理事業

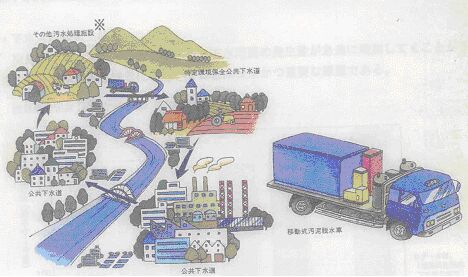

- 特定下水道施設共同整備事業(スクラム下水道)

- 下水汚泥から発生するメタンガスを利用した発電(PFI事業)

- 下水汚泥消化ガス発電の実績

- 生ごみを下水汚泥と混合して消化ガス発電した場合の、処理場における省電力の見込み(試算)

都市の周辺部等においては様々な汚水処理施設事業が実施されている。下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等の汚水処理施設が共同で利用する施設を整備し、施設整備を効率化する事業。平成14年度末見込みで、53箇所において実施されている。

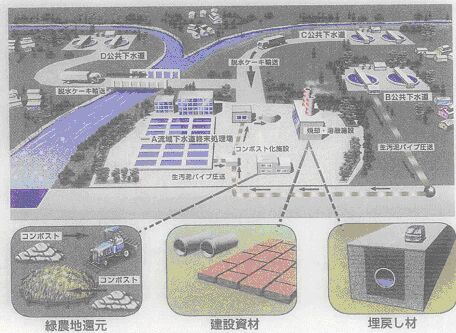

都道府県が事業主体となり、広域的な観点から流域下水道と周辺の公共下水道から発生する下水汚泥を集約的に処理するとともに、資源化、再利用を推進する事業。平成14年度、7県8地域で実施されている。

主に中小市町村において、効率化、経済化を図るため複数の市町村による下水道施設の共同化・共通化や、遠隔操作をはじめとする集中監視・制御のための施設を導入する事業。

東京都森ケ崎水処理センターでは、汚泥処理過程で発生する未利用エネルギーであるメタンガスを発電設備の燃料として活用している。この発電設備(発電容量13,000Kw)の設置及び運営については、下水道事業としては国内初となるPFIを導入した。事業効果として、処理場の建設費や維持管理費の軽減が図れるとともに、CO2の排出が抑制され地球環境の保全に貢献する。

下水汚泥を処理する過程で発生する消化ガスを活用した消化ガス発電が、処理場電力費の節約と資源有効利用の観点から導入が進んでいる。

処理能力10万m3/日の処理場において発生汚泥の全量を嫌気性消化プロセスに投入し、その際同量の生ゴミも混合すると、発生する消化ガスを用いて22.4万kWhの電力が発電できる。これは当該下水処理場の運転に必要な電力量の約55%に相当する。

![]()

All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, Ministry of Land, Infrastructure and Transport