| 平成15年7月4日 |

| <問い合わせ先> |

| 土地・水資源局土地政策課 |

| 土地市場企画室 |

|

(内線30651、30653) |

|

電話:03ー5253ー8111(代表) |

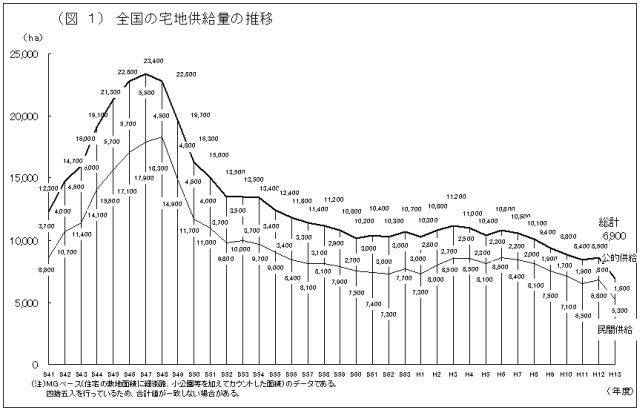

国土交通省では全国の宅地供給量について、各分野の事業者の供給実績等に関する調査に基づき、昭和41年度から毎年推計を行っている。

平成13年度分について、このほど推計結果がまとまったので報告する。

◎ 結果の概要

- 全国宅地供給量が大幅に減少(図1)

- 全国の宅地供給量は昭和47年度(列島改造ブーム)にピークがあり、近年、世帯数増の鈍化、地価下落の長期化の中で減少傾向にあった。 平成13年度は6,900ha(対前年度△1,700ha;19.8%減)と前年度から大幅に減少し、推計開始以来最小となった。

- これは、民間供給が5,300ha(対前年度 △1,500ha;22.1%減)と大幅に減少し、さらに公的供給が1,600ha(対前年度 △200ha;11.1%減)と減少したことによる。

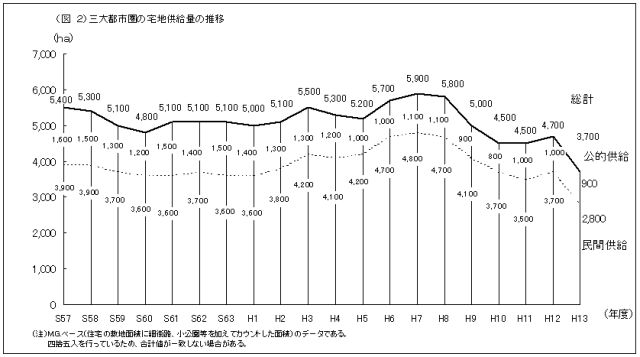

- 三大都市圏宅地供給量も大幅に減少(図2)

- 三大都市圏における宅地供給量は、推計を開始した昭和57年度以降、概ね5,000haで推移してきたが、平成13年度は、3,700ha(対前年度 △1,000ha;21.3%減)と前年度から大幅に減少した。

- 三大都市圏における宅地供給量は、全国の宅地供給量の53.6%を占めており、この内訳は、公的供給は900ha(対前年度△100ha;10.0%減)、民間供給は2,800ha(対前年度 △900ha;24.3%減)となっている。

- 推計結果の分析

- 全国的に、民間供給が減少したことにより、平成13年度の全国宅地供給量が大幅に減少したと考えられるが、特に、三大都市圏における民間供給の減少が比較的大きく影響しているものと考えられる。

[参考]

- 推計手法

- (1)公的供給

- :地方公共団体、地方住宅供給公社、公団(都市基盤整備公団、地域振興整備公団)等の事業によるもの。

- 資料

- :「公的宅地開発事業実態調査」(国土交通省土地・水資源局土地市場企画室)、「公営住宅の整備」(国土交通省住宅局住宅総合整備課)、「建築統計年報」(国土交通省総合政策局建設調査統計課)等。

- (2)民間供給

- :民間の宅地開発事業者の行う開発許可、個人・組合等の土地区画整理事業等によるもの。(宅地造成工事を伴わずに住宅地以外の工場、倉庫、田畑等を転用して住宅を建築した場合を含む。)

- 資料

- :「住宅用地完成面積調査」(国土交通省総合政策局建設調査統計課)等。

- 用語の定義

- (1)三大都市圏 区域は以下のとおり。

- 首都圏:茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の区域

- 中部圏:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の区域

- 近畿圏:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の区域

- 中部圏:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の区域

- (2)M.G.(ミディアムグロス)

- 住宅の敷地面積に細街路、小公園等を加えてカウントすることをM.G.(ミディアムグロス)方式といい、宅地需給量把握の際に通常用いられる。

- これは、ある宅地開発事業の全体の施行地区面積から、街路、公園等の根幹的な公共施設分の面積を引いたものに相当し、住宅の純然たる敷地面積の合計の1.2〜1.3倍に当たる。

国土交通省が、本推計を行うに当たって把握に努めた宅地供給事業者は、都道府県、市町村、公団、地方住宅供給公社、土地開発公社、民間の宅地開発事業者、区画整理組合等である。

これを公的と民間とに分け、

の量について当年度の資料に基づき推計を行い、それを合計した。

![]()

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport