| 平成15年7月22日 |

| <問い合わせ先> |

| 自動車交通局総務課安全対策室 |

|

(内線41172、41173) |

|

TEL:03-5253-8111(代表) |

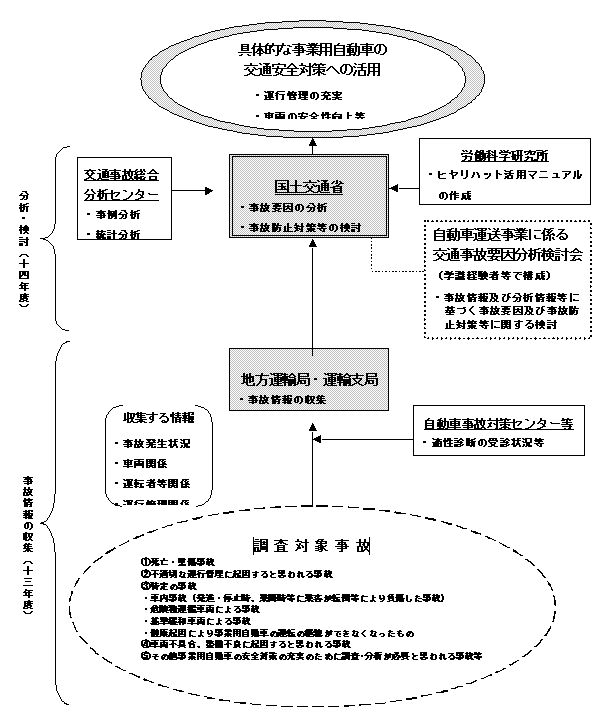

自動車交通局では、平成13年度に全国の運輸支局において事業用自動車の事故情報の収集(220件)を実施し、その結果を基に、平成14年度、学識経験者等で構成する「自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会」において、自動車運送事業に特徴的な要因を含むと考えられる事故事例を選定し、

「運転者面」、「車両面」、「走行環境面」に加え、これらの背後にある「運行管理面」等について詳細な要因分析を行い、対応策の検討を行いました。

また、あわせて、事業者における事故防止活動のひとつとして一部で行われているヒヤリハット調査について、事故に至る多様な要因を運転者の参加により把握でき、各事業者におけるより効果的な事故防止対策に資すると考えられることから、今後一層の普及を図るため、

事業者のレベルに応じたヒヤリハット調査とその活用の手法について検討を行いました。

この度、これらの分析・検討結果がまとまりましたので別添のとおり公表します。

なお、本報告書は、以下の3分冊で構成されています。

- 自動車運送事業に係る交通事故要因分析事業とは

(運輸支局を通じた事業用自動車の事故情報の収集・分析) - 低減目標

平成17年度までに「事業用自動車の運行管理に起因する事故割合」を56%(平成11年度)から50%に削減

(「国土交通省政策評価基本計画」(平成14年4月)・業績目標)

←2010年までに事業用自動車による事故件数を20%削減(運輸技術審議会答申) - 事業用自動車の事故要因分析

事故事例の分析にあたっては、運転者面(Man)、車両面(Machine)、走行環境面(Media)に加え、事業者による運行管理や事業者と荷主・顧客との関係等の管理面(Management)の4要素(4M)に事故の要因及び背景を整理して多角的に分析 - 事故分析結果に基づく安全対策の検討

分析結果に基づき運転者指導の充実、運行管理の改善等の方策を検討

自動車事故対策パイロット事業の実施

(平成11〜12年度調査、13年度分析検討)陸運支局(現:運輸支局)の行政ネットワークを通じた事業者の運行管理状況を含む詳細な事故情報の収集を試行(関東・中部・近畿・九州運輸局管内(九州は12年度から)を中心に)し、多角的な要因分析に基づく安全対策を提案、今後の事故情報収集分析のあり方について検討

自動車運送事業に係る交通事故要因分析事業の実施

(平成13年度調査・14年度分析検討〜)自動車事故対策パイロット事業において多角的な事故要因分析に基づく安全対策検討のプロセスについて一定の成果を得たことから、平成13年度調査から本格的に「自動車運送事業に係る交通事故要因分析事業」として実施

- 自動車運送事業に係る交通事故要因分析事業の仕組み

- 自動車運送事業に係る交通事故要因分析(平成14年度)の結果

- 平成13年度220件(バス87件、ハイタク29件、トラック104件)の事故事例の情報収集を実施

- 事故発生時の状況、事故に至るまでの勤務状況、点呼の状況、指導教育の状況、適性診断・健康診断の受診状況等を調査

- 事故事例の選定

- バス

バスの事故の約3割を占める車内・乗降時の事故(事例 〜

〜 )

)

車両の点検整備について考察すべき事故(事例 )

)

- ハイタク

ハイタクの事故の約6割を占める空車時の事故で客探しをして脇見運転になったことによると考えられるもの(事例 、

、 )

)

高齢化が進む運転者の健康管理について考察すべき事故(事例 )

)

- トラック

居眠り運転による事故で長時間運転等の防止について考察すべきもの(事例 )

)

危険物運搬車両、基準緩和車両等による事故で車両や貨物の特性を踏まえた運転者指導、運行の指示について考察すべきもの(事例 、

、 )

)

車両の点検整備について考察すべき事故(事例k)

- バス

- 問題点の考察と対応策の検討

- 個々の運転者の運転特性を踏まえた指導が十分でない。

(事故事例 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 )

)

→ 過去の事故事例等をもとに運転者自らが事故の要因について積極的に考える環境を整えるとともに、適性診断の結果を活用し、個々の運転者の特性を踏まえたきめ細かな指導を行う。 - 高齢者の立場に立った運転者指導が十分でない。

(事故事例 、

、 、

、 )

)

→ バスの車内事故を防止するため、高齢者の疑似体験(インスタント・シニア)を取り入れた指導を行うことにより高齢の乗客へ配慮した運転操作を運転者に身に付けさせる。また、車内放送等による高齢者の着席案内の徹底や乗客間の譲り合いについての啓蒙を図る。 - 運行経路に関する調査及び確実な運行指示が十分でない。

(事故事例 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 )

)

→ 運行経路の状況(交通規制の変更、道路工事による車線の減少、渋滞の状況等)を確実に把握し、運転者に対する適切な指示を行う。また、ダイヤや運行計画の遅延時には、運転者や荷主・顧客等と密接に連絡し、対応を運転者任せにせず、適時適切な指示を行う。 - 厳正な点呼の実施が十分でない。

(事故事例 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 )

)

→ 安全運行に関する指示、健康状態の把握、車両の点検状況の確認等を確実に行うため、厳正な点呼の徹底を図る。 - 運転者の過労防止措置が十分でない。

(事故事例 、

、 )

)

→ 「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」告示を遵守できるよう、適正な乗務割を行い、荷主・顧客等にも働きかけて適正な運行計画を作成するとともに、厳正な点呼により疲労状態の確認、運行の指示等を確実に行う。また、運転者や荷主・顧客等と密接に連絡し、対応を運転者任せにせず、適時適切な指示を行う。 - 車両の使用環境に応じた適切な点検整備が行われていない。

(事故事例 、

、 )

)

→ 点検基準に基づく確実な日常点検、定期点検・整備を実施するとともに、車両の使用環境に応じた点検・整備について、同様な条件での不具合や事故の事例を活用しつつ励行を図る。また、異常発生時の対処について適切な指導を行う。

- 個々の運転者の運転特性を踏まえた指導が十分でない。

- ヒヤリハット調査の有効性

- 実際の事故の背後には「事故が起こりそうであったが、幸い回避できた」事例(インシデント)(より一般には「ヒヤリハット」)が多数あり、ヒヤリハット情報を収集・分析することは、特に事業者において事故防止対策を検討するうえで有効。

- 従来、一部の事業者で運転者の危険感受性向上の観点から実施。

- ヒヤリハットを「事故リスク」ととらえ、今後より発展的にヒヤリハット情報を事故リスクアセスメントの基礎資料として収集し、ヒヤリハットに至るプロセスの解明とこれに関わる多様な要因の洗い出しを運転者の積極的な参加の下で行えば、より効果的な事故防止対策の立案につながる。

従来型のヒヤリハット調査から発展型の調査まで事業者のレベル

に応じた調査方法、調査結果の活用方法のマニュアルを作成 - 発展型ヒヤリハット調査

- 手順

調査票の作成等準備段階から運転者の積極的な参加を得て調査の趣旨や実施方法について理解を徹底させる。

ヒヤリハット調査

・1週間〜10日程度の一定期間、実際にヒヤリハットが発

生したかにかかわらず、毎回の乗務前後に睡眠、体調等

をチェック

・乗務中ヒヤリハットが発生した場合には、発生状況やな

ぜ事故を回避できたかを自由記述するほか、発生時の道

路・運転の状況、他車(者)の状況や心身の状態等ヒヤリ

ハットに関連する要因についてワークシート方式でチェック

調査結果について運転者参加のグループ討議を行い、経験を共有

し、事故リスクの洗い出しと重大な結果に至るリスク・頻度の高い

リスクの抽出(事故リスクアセスメント)を行う。

事故リスクの低減策をグループ討議により多面的に検討する。

提案された対策についてはアクションプランを作り優先順位をつ

けて順次実行する。

対策の効果を把握するとともに、次のリスクアセスメントを行うた

めに新たなヒヤリハット調査を企画する。 - 調査手法の特徴

・ 乗務の状況を点検しながらヒヤリハットに至るため、そのプロセスが運転者自身にとってわかりやすい。

・ 毎回の乗務についてチェックしているので、ヒヤリハットの発生率を把握できる。また、ヒヤリハットの要因についての多変量解析が可能であり、ヒヤリハットの構造が解明できる。 - ポイント

・ ヒヤリハットの申告は優秀な運転者の証明であり、申告に対して不利な扱いをしないことを徹底する。

・ 優先順位をつけて迅速に対策を実行に移し、参加した運転者の目に活動の成果が見えるようにする。

- 手順

- 発展型ヒヤリハット調査の試行結果

- トラック・・・5事業者、運転者47人、延べ329乗務

ヒヤリハット事例124例(1乗務当たり0.38例) - バス・・・5事業者、運転者115人、延べ1,051乗務

ヒヤリハット事例681例(1乗務当たり0.65例) - ハイタク・・・4事業者、運転者37人、延べ259乗務

ヒヤリハット事例170例(1乗務当たり0.66例) - 主なヒヤリハットパターンの例

・ いわゆる裏道で交差点でのヒヤリハットが多い。特に自転車、歩行者、二輪車とのヒヤリハットが多い。

・ 一般幹線道路では交差点直前の急な車線変更や右左折時の割り込みによるヒヤリハットが多い。

・ ヒヤリハット発生時に眠気や疲れがあったときは、既に乗務前に睡眠が不十分、疲れ気味と感じている場合が多い。

・ バスに特徴的なヒヤリハット要因としてはダイヤの遅れ、梯団運行、高齢の乗客などがあり、また、タクシーでは、客探しや客の指示による急な停車・車線変更が要因としてある。

これらは、事故事例の要因分析で明らかになった問題点と共通しているものが多く、ヒヤリハット調査の有効性を示している。

- トラック・・・5事業者、運転者47人、延べ329乗務

- 自動車運送事業に係る交通事故要因分析結果の活用

- 自動車事故対策パイロット事業の成果については、既に運行管理者指導講習(特に死亡・重傷事故等を惹起した営業所の運行管理者に対する特別講習)、死亡・重傷事故を惹起した運転者等に対する適性診断におけるカウンセリングへの活用を図っている。

- 今後、さらに「自動車運送事業に係る交通事故要因分析事業」における分析・検討結果を踏まえ、さらに運行管理者指導講習等への活用・内容の充実を図る。

- 運行管理者に事故事例の分析に根ざした運行管理上の要因の発見、事故防止対策の立案に関する手法を指導

- 運転者に事故事例の背景要因に即したきめ細かなカウンセリングを実施

- 過労防止、点呼等事業用自動車の安全対策の最も基本的な事項に対する違反については、関係機関との連携を強化し、監査・処分を厳正に行うことにより法令遵守の確保を図る。

- 改正貨物自動車運送事業法の規定に基づき、下請運送依頼に際しては下請事業者による安全確保を阻害しないよう指導を徹底する。

- 「ヒヤリハット調査の方法と活用」マニュアルの普及を図り、事業者において、マニュアルを活用し、それぞれのレベルに応じたヒヤリハット調査及びヒヤリハットに至るプロセスと多様な要因の把握を運転者の参加により行い、事故防止対策を立案、実施する活動を推進する。

★交通安全対策の基本は事故実態の把握

(運輸技術審議会答申「安全と環境に配慮した今後の自動車交通政策のあり方について」(平成11年6月))

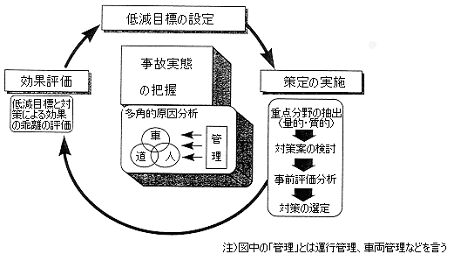

事故情報の多角的分析による事故実態の把握を中心とした交通安全対策のサイクル(「低減目標の設定」→「対策の実施」→「効果評価」→「低減目標の設定」→・・・)の確立が必要

★事故実態の把握による事業用自動車の安全対策のプロセス

★運輸支局による事故情報収集の実施

★多角的な事故要因分析の実施

運送事業に特徴的な要因を含むと考えられる事故事例を12件選定し、「運転者面」、「車両面」、「走行環境面」、「運行管理面」の4Mについて問題点の考察を行い、これらの問題点への対応策を検討

(別紙 「事故事例詳細分析結果一覧」(PDF形式)参照)

★ ヒヤリハット調査の方法と活用

★運行管理者指導講習等への活用

★監査・処分等の充実

★事業者によるヒヤリハット調査とその活用の推進

|

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |

![]()

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land,Infrastructure and Transport