下水道による浸水対策

(1)浸水対策における下水道の役割

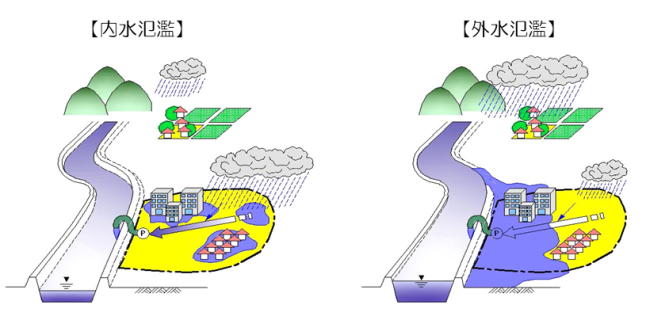

○都市浸水には、都市に降った雨が河川等に排水できずに発生する「内水氾濫」と、河川から溢れて発生する「外水氾濫」がある。

○下水道は、都市に降った「内水」の排除という役割を担っており、河川に放流するための管渠やポンプ等の整備などを実施。

(2)「気候変動を踏まえた下水道による都市浸水対策の推進について」提言

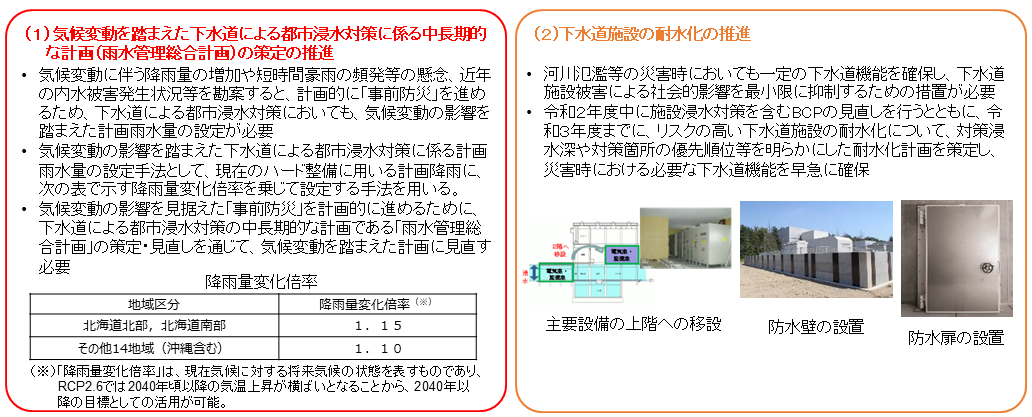

○気候変動を踏まえた下水道による都市浸水対策の必要性

- 都市化の進展等に伴う浸透面積の減少により、雨水の流出量が増え、河川や下水道にかかる負担が増加していることに加え、気候変動の影響等により、大雨等が頻発し、内水氾濫の発生リスクが増大。

- 令和元年東日本台風において、甚大な内水による家屋被害(全国約3万戸)が発生するとともに、全国16箇所の下水処理場が浸水によって、処理機能が一時停止する事態が発生。

- 「気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会」を設置し、気候変動を踏まえた下水道計画の前提となる外力の設定手法等について検討を行い、令和2年6月に提言をとりまとめ。

○気候変動を踏まえた下水道による都市浸水対策として今後進めるべき施策

※「気候変動を踏まえた下水道による都市浸水対策の推進について」提言はこちら

※下水道による内水浸水対策に関するガイドラインはこちら

(3)下水道による総合的な浸水対策

○近年、集中豪雨の増加や都市化の進展等に伴い、短時間に大量の雨水が流出し、内水氾濫の被害リスクが増大。

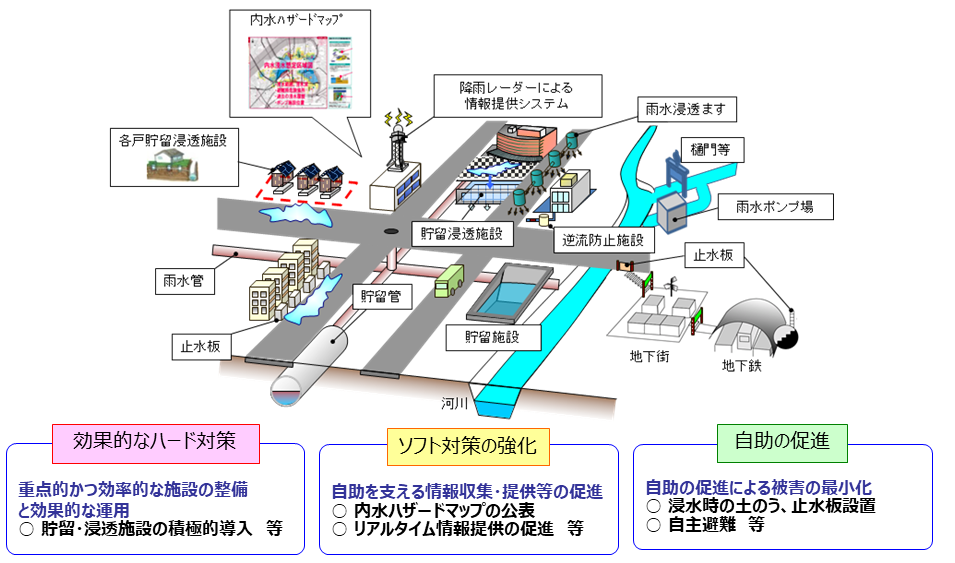

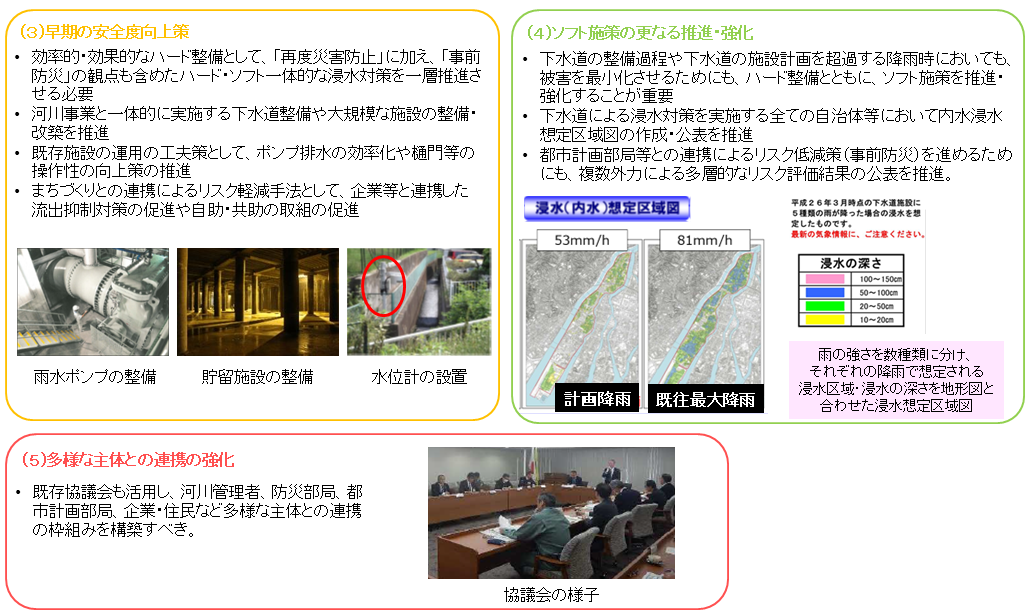

○浸水被害の最小化を図るため、雨水幹線や貯留浸透施設等のハード対策に加え、内水ハザードマップの公表等のソフト対策及び関係住民等による自助を組み合わせた総合的な浸水対策を推進。