都道府県土木部長、指定都市建設局長あて

|

|

|

(別添) 災害関連事業取扱い要領

I 災害関連事業の取扱い要領

1 事業要望

災害発生後、すみやかに、災害申請箇所、改良計画、概算事業費を調査し、管理者である都道府県知事又は市町村長(都道府県知事経由)は、建設大臣あてに改良復旧事業要望書を提出する。提出の窓口は、防災・海岸課改良第一係とし、道路及び橋梁関連事業は、道路局主管課と事前に要望提出について打合せした後に、防災・海岸課に提出すること。なお、査定現地における単災又は一定災から関連への要望変更は一切認めない。

(イ) 要望の際に提出すべき書類は次のとおりとする。

・昭和 年発生災害に係る改良復旧事業の要望について(様式改―1)

・昭和 年度改良復旧事業要望箇所総括表(様式改―2)

・昭和 年度改良復旧事業要望書(様式改―3)

・災害改良復旧事業調書(様式改―4)

(ロ) 要望の際説明資料として次の資料を添付すること。

・位置図(各県管内図に位置を記入する)

・一般平面図(区間、概略法線及び災害提案箇所を記入)、縦断図(急傾斜地崩壊防止工事については不要)、横断図(災害提案断面及び改良計画断面、提案区間の上下流断面)〔大きなみやすい図面とする〕

・計画概要及び写真(全景、出水状況、被災箇所、付帯設備及び上・下流の取付状況を示すもの)〔写真は一般平面図に貼付すること〕

2 現地調査

(1) 本関及び地域関連に含まれる関連事業の現地調査

災害査定の際に合わせて、関連事業の現地調査を行う。

災害復旧事業は、現地査定により工事費を決定するが、関連工事費が一億二千万円を超える関連事業及び地域関連に含まれる関連事業は、現地調査では、提案計画の現地状況との適合性について調査するのみで、計画の妥当性、採択の可否についての検討は、すべて本省において行う。

申請者は、現地調査の際には、次の資料を提出しなければならない。

・災害改良復旧事業調書(様式改―4)

・一般平面図、縦断図、横断図

(2) ミニ関の現地調査

関連工事費が一億二千万円以下の関連事業(いわゆるミニ関)は、現地調査時に計画の妥当性、積算内容等について査定官と立会官との間で協議し、調査額を決定する。(関連工事費が災害費を上まわる関連事業、地域関連に含まれる関連事業等本省協議とすべきものは除く。)

従って、ミニ関の場合は、現地調査時までに、後述の事前ヒアリング用の書類一式を準備しておくものとする。

なお、調査額については、昭和五十八年三月十日付建設省河防発第四〇号「関連工事費が一億二千万円以下の災害関連事業(いわゆるミニ関)」に関する調査額の確認について(防災・海岸課長通知)により確認するものとする。

3 事前ヒアリング

(1) 必要書類

現地調査終了後、地方公共団体は、防災課と左記の書類により事前ヒアリングを行う。

なお、道路、橋梁関連は、事前に道路局主管課の技術指導を受けるものとする。

(イ) 提出資料及び添附順序

1) 災害関連事業費総計表 様式関―1

2) 災害関連事業調書

(i) 表紙 様式関―2

(ii) 関連事業調書 様式関―3

(iii) 災害箇所調書 様式関―4

(iv) 平面図 様式関―5

(v) 縦断図 様式関―6

(vi) 横断図 様式関―7

(vii) 位置図(五万分の一地図)

(viii) 概況写真

(ix) 水理計算書

3) 災害関連事業箇所図(県管内図)

4) 他の改良計画調書(平面図、縦断図、横断図、年次計画、確約書)

(ロ) 取りまとめ方

1) 関連事業箇所が多数の場合は一括綴りとして目次欄を設け、また各調書毎に見出しを附すこと。

2) 災害関連箇所図については図面袋に入れて一括綴りの最後に添附すること。

3) 関連事業関係調書は一部提出すること。

(ハ) 災害関連事業総計表の記載要領

1) 対照番号:県及び市町村工事を通じて、一連番号とすること。

2) 工種名:河川、海岸(以上は、県工事、市町村工事の順)砂防、急傾斜地、道路、橋梁の順に記入すること。

3) 名称:○級水系○○川、または○○道○○線等と記入すること。

4) 災害番号:関連事業に含まれる全部の年災及び番号を様式関―4の災害箇所調書により記入すること。

5) 事業費、災害費、関連費等の設計金額は様式関―3の関連事業調書と同額を記入すること。

(ニ) 災害関連事業調書の記載要領

1) 表紙

下段に関連事業の事業主体名を記入すること。

(i) 県工事:○○県と記入すること。

(ii) 市町村工事:○○県○○市または、○○県○○郡○○町(村)と記入すること。

2) 関連事業調書

(i) 対照番号:様式関―1と同番号を記入すること。

(ii) 名称:○級水系○○川水系○○川支川○○川、○○道○○線等詳細に記入すること。

(iii) 事業費:災害費の関連費を加えた総事業費を記入すること。

(iv) 災害費:様式関―4の差引災害費(親災害費―仮工事費)を記入すること。

(v) 異常気象名:発生年月日、気象庁命名の正式名称を記入すること。

(vi) 採択基準:河川、海岸、砂防、急傾斜地、道路、橋梁の工事別採択基準のうち、該当する項及び主な内容を記入すること。

(vii) 工事内容:関連事業設計書の費目内容を要約して記入するが原則として一式計上は行わず、細別、数量、単価を必ず記入すること。

(viii) 附帯工事:特に橋梁については、型式、橋長、幅員まで記入する。その他の附帯工事についても内訳を記入すること。

(ix) 測量及び試験費:地質調査、丈量測量等の内訳を記入すること。

(x) 用地及び補償費:田、畑、宅地、家屋補償等の内訳を記入すること。

3) 災害箇所調書

備考欄には内未成額の年災及び番号並びに高率(特例分)、若しくは普通率の別を記入し、工事概要の欄に年災ごとの高率分の金額及び普通率分の金額の計を記入すること。

4) 平面図等

(i) 平面図、縦断図、横断図各々ともA4判に入る程度の縮尺で記入すること。

(ii) 災害箇所は茶色、関連区間は赤色で色別し、災害箇所は年災、査定番号及び延長を記入すること。

(iii) 関連区域外の河川上下流取付状況又は道路申請箇所前後の状況(他の改良計画等)が判明するように記入すること。

(iv) 附帯工事や落差工等の位置及びその形状寸法を必ず記入すること。

(v) 測点番号、横断図作成の位置を記入すること。

(vi) 概況写真の撮影方向及び対照番号を記入すること。

5) 横縦図

(i) 関連区域外、上下流又は前後の縦断を少くとも五〇メートル程度は記入すること。

(ii) 附帯工事や落差工等の位置及びその形状寸法を記入すること。

(iii) 測点、区間距離、追加距離、現河床高、計画河床高、曲線半径(道路)、勾配及び現地盤高等を記入する。特に、河川の場合上流部の取付に留意すること。

6) 横断図

(i) 災害断面と関連断面は原則として同一断面を図示して対比させること。

(ii) 関連断面については形状寸法を詳細に記入すること。

(iii) 関連区間の上下流の横断図にも形状寸法を記入すること。

7) 位置図(五万分の一地図)

(i) 地図に、施行位置、区間を朱書し延長及び事業費を記入すること。また、関連区間外の上下流又は前後に他の改良事業のある場合は記入すること。

(ii) 流域面積を赤で、氾濫面積を青で着色すること。(河川のみ)

8) 概況写真

写真には必ず流向を記入し(河川)、次の順序で写真を添付すること。(写真番号を付し、平面図に撮影箇所、方向を図示すること)

(i) 全景写真:関連区間周辺の状況が解る写真

(ii) 出水状況写真:被災時の出水状況写真

(iii) 災害箇所写真

(iv) 上下流写真:上下流の取付が解るように、起点より下流を望んだ写真、及び終点より上流を望んだ写真(河川)、申請箇所の前後を望んだ写真(道路)

(v) 付帯工事写真:橋梁(ポールを使用して幅員を明示する)、樋管、堰等の写真

(vi) 補償物件:補償家屋、電柱等の写真

(ホ) 関連事業箇所図の記載要領

県管内図に関連事業の位置を次の記号、色にて図示して対照番号、河川名等を記入すること。

(2) 調書作成の際に留意すべき事項

(1) 本工事

関連事業は、採択時の事業費の範囲内で施行するのが原則である。三年目に再調査を行うが、この予算枠は、残事業費の物価上昇分に係るものであり、事業費積算にあたつては、最終年度に予算不足を生じさせないよう、計上もれ、過少積算等に充分注意すること。

なお、単価、歩掛、諸経費率等は災害と同じものを使うこと。

(2) 附帯工事

(イ) 関連事業区域内の附帯工事については、見落としのないようその現況を十分に調査し、写真、占用許可書その他の資料を極力整備のうえ施行の必要性を明確にすること。

(ロ) 附帯工事にかかわる施設に管理者の負担がある場合は、その負担割合の計算基礎となる資料を明確にすること。

(ハ) 堰、橋梁等が被災している場合は、農災、橋梁災等の申請を行うこと。

(3) 用地費、測量試験費、営繕費の取扱い

(イ) 用地費の高いものについては、他事業実施の際の評価額に基づく買収実例を参考とした資料を添付すること。

(ロ) 測量及び試験費は災害復旧費における測量及び試験費に準じた扱いとし、申請に要した測量及び試験費は申請者の負担とするが、橋梁、堰などで主要な構造物がある場合の土質調査及び丈量測量費を計上することができる。

(ハ) 営繕費は原則としては計上しないが、事業の施行箇所、規模、などからみて必要止むを得ない時は実状が明らかになる資料を整備すること。

(4) 事務費

関連事業(助成事業を含む)の事務費は、一般補助事業・事務費と同様の扱いとし、次表のとおりとする。

事務費の算出にあたっては、災害費については、その算出方法の中で「工事雑費」を控除した額に、工事雑費の率を乗ずるが、関連費については関連事業費(含事務費)について所定の率を乗ずるものであるから特に注意すること。

様式―3―1を例題に挙げて記述すれば次の様である。

○災害費 一三、四六八、〇〇〇円

工事費 一三、二六九、〇〇〇円

工事雑費 一九九、〇〇〇円

これを関連事業費として全設計に対し計算すると

工事費……15,240,000+3,325,000+210,000+1,750,000−13,269,000=7,256,000

これにより、関連事業費を算出する。事務費率は〇・〇七であるので、これに相当する事務費を工事費に加えなければならない。

○関連事業費……7,256,000×(1/(1−0.07))=7,802,000円

事務費 7,802,000円×0.07=546,000円日

事務費については再び検算する。つまり、工事費+事務費=事業費にならなくてはならない。

ここに、7,256,000円+546,000円=7,802,000円となるので決定する。

故に関連事業費は7,802,000円であるので

◎災害関連事業費……二一、二七〇、〇〇〇円

内{/災害費 一三、四六八、〇〇〇円/関連費 七、八〇二、〇〇〇円/

内訳 工事費 二〇、五二五、〇〇〇円

(/本工事……一五、二四〇、〇〇〇円/付帯工事……三、三二五、〇〇〇円/測量及び試験費……二一〇、〇〇〇円/用地及び補償費……一、七五〇、〇〇〇円/

事務雑費

(/災害分工事雑費 一九九、〇〇〇円/関連分事務費 五四六、〇〇〇円/

関連事業に係わる事務費率の一覧表

(注)

1 指導監督事務費=事業費×国費率×1/100

2 事務費のうち、人件費、普通旅費及び庁費の合計額は事務費の3/4を目標とし、工事雑費及び日額旅費の合計額は、事務費の1/4を標準とすること。

3 市町村については、「1,000,000千円をこえ2,000,000千円までの額」を「1,000,000千円をこえる部分」に読み替えるものとし、以下削る。

4 事業採択

大蔵、建設両省で、調書に基づき協議を行い、その結果、附された条件に従つて、申請者が調書を訂正し、両省で、採択の決裁がおりれば、事業採択は内々定となる。その後全国の事業が内定した段階で、河川局長から地方公共団体の長あてに事業採択内定を通知する。

5 関連事業の施行

(1) 年度予算配分要望

災害関連事業の標準予算進度は、初年度二五%、次年度七五%、三年度一〇〇%となつているが、初年度は、各都道府県の要望を、十二月に改良技術第一係が、電話等でヒアリングした後、各県毎に予算配分を行う。

次年度以降の要望ヒアリングは、必要に応じて行なう。

内定した年度予算は、河川局長から地方公共団体の長あてに通知する。

(2) 全体計画審査

関連事業は全体計画認可を行わないが、それに替わるものとして、全体計画の審査を、初年度の補助金の交付申請の審査の際に行う。

全体計画審査までに、詳細調査等に基づき、計画を詳細に検討するとともに、単価等も実施単価に更正しておくこと。

又全体計画審査の際、防災課に工事台帳(様式関―8)を提出すること。

道路、橋梁災害関連は、防災課の審査前に、道路局主管課から技術審査を受けなければならない。

(3) 交付申請等

(1) 毎年度関連事業費の内定通知があつたときは、建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)及び「河川局所管国庫補助事業に係る補助金等交付申請及び実施承認について」(年度毎の河川局長通知)に基づき交付申請書を提出しなければならない。交付申請書には、次の書類を添付すること。

なお、交付申請書は、河川総務課で受付けし、防災課へ提出すること(海岸関連事業については、実施計画承認申請が必要なので注意すること。)。

○○年度事業実施計画表

○○年度災害関連事業経緯表(様式関―9)

主要構造物調書

附帯工事調書

用地及び補償費経緯表

工事費内訳表

災害費更正調書(様式改―5)

(2) 次年度以降の災害費の更正は次により行うものとする。(計算例参照)

(イ) 災害関連事業に含まれる災害費は、着工年度において決定設計で実施するに要する金額までとする。

但し決定設計に違算、誤測がある場合及び実施設計が決定設計に比較して地形地盤の変動、或は工法の変更により著しく差異を生じた場合には、決定設計を訂正の上、実施単価に更正するものとする。

(ロ) 着工第二年目以降においては、事業費中に占める災害費は当該年度以降残災害費に、残工事費の「単価変動率」を乗じて毎年度更正するものとする。

なお計算式は「別記1」のとおりとする。

(ハ) 毎年度実施による執行残金は、災害費は剰余金、関連費は不用額として処理するものとする。

(ニ) この取扱いは単価変動率により事業費の変更を要するものについて適用し、更正の対象となる残災害費は、前々年災については、現年度実施の残事業量調査時における残災害額、前年災以降のものについては着工年度の全体計画額に占める災害額とする。

(ホ) 管理者が異なる災害を関連事業と合併し二カ年以上にわたつて施行するものについては、合併の対象となつた個々の工事について前記の方法により災害費を更正するものとする。

(3) 災害関連事業経緯表(ヒアリング時に提出)

災害関連事業の関連費の支出については、災害関連事業経緯表(様式関―9)により単価増および、その他による増額など今後の所要額を検討し原則として調査額を超えないようにすること。

(4) ブロックの更正について

関連事業におけるブロックの取扱いは次のとおりとする。

(イ) 査定時 標準ブロックとする。

(ロ) 全体計画 原則として実施ブロックとする。但し実施ブロックが確定していない時は標準ブロックとする。

(ハ) 災害費更正 実施ブロックとする。

(ニ) 実施設計 実施ブロックとする。

(ホ) 経緯表 原則として実施ブロックとする。

(5) ヒアリングの際の技術説明は、(1)の書類のほか、打合せ表及び左記の図面により行う。

「別記1」

災害更正額算出計算式

1 ○○年以降残工事費(工事雑費を除く)……A

2 Aを前年度実施単価に更正した額……B

3 単価変動率……A/B==α

4 災害更正額……前年度末残災害工事費×α……C

工事雑費…C×0.015……D

5 残災害費……C+D

〔注〕

(イ) 改残工事費Aは残工事量を現年度実施単価により算出したものである。

(ロ) 単価変動率は小数点以下2位迄とし、3位以下は4捨5入とする。

(ハ) 関連事業費中に占める災害費中に、年災の異なつたものがあるときには、各年災別に残災害費を按分して、各年災毎に算出するものとする。

但し、前災が後災の内未成となつている場合には、前災の金額は更正しないものとする。

(ニ) 関連費の改残工事費(工事雑費を除く)は、A−Cである。

(ホ) 関連事業を初年度実施し2年後に実施する場合は、上記「災害更正額算出計算式」のより2回計算して災害費更正調書を作成すること。

(例) 56年災を一部56年度に実施して、57年度が不施行で、58年度実施する場合は、

1 56年災を、57年度単価に更正し「変動率」を算出すること。(A)

2 57年工事費(A)を、58年度単価に更正し「変動率」を算出し計算すること。

(イ) 位置図(県管内図)

(ロ) 平面図

(ハ) 縦断面図

(ニ) 横断面図

(ホ) 構造物一般図

図面の作成要領は、治水課等の図面作成要領に準ずるが、作成区域は、全体計画区間及び上下流の状況が判明できる範囲とする。又、災害区域は、茶色折線で記入すること。なお、図面は説明後持返るものとする。

道路、橋梁関連は、防災課に交付申請書を提出する前に、道路局主管課と技術面について必ず協議すること。

(4) 計画変更

(1) 全体計画の変更は、原則として次に掲げる場合のほかは認められない。

(イ) 全体計画の審査に際し、条件を附されたもの

(ロ) その後の著しい物価変動によるもの

(ハ) 新たな災害などにより著しく手戻り工事を生じたもの

(ニ) その他、その後の状況変化でやむを得ないもの

(2) 計画または設計の変更の基づく事業費の増減は原則として関連費で処理するものとする。

(3) その他計画変更については、「建設省所管補助金等交付規則」による。

(5) 計画区域内の新規災害について

計画区域内に新たに災害が発生した場合は方針第一九の三、申し合せ第一の五ならびに第七の三に基づいて、次のように処理する。

(1) 方針第一八の二の助成事業を関連事業と読み替える外、方針第一八の二にいう関連事業が未着手の場合とは調査済であつて事業が未決定の場合をいい、関連事業の施行中とは事業が決定した場合(具体的には予算が確定した場合)および災害費を変更して他事業合併の型で施行中の場合をいう。

(2) 関連事業で改築する予定の施設(引堤、捷水路計画における旧地、旧河川を含み竣功後は不要となる施設)が被災した場合は、その施設が重要、かつ緊急に復旧しなければ公益上、著しい影響を及ぼすときは必要最小限度の工法で新規災害として単独に採択する。

(3) 関連事業で在来施設をそのまま利用し、または、かさ上げ、根継ぎ、張コンクリート等補強した上で利用する予定の施設が被災した場合は新規災害として、単独に原形の規模まで採択する。

この場合は、新たに生じた災害の災害復旧費は、前災の未施行、又は未着手の工事の事業費に相当する額を控除した額とし、前災は内未成の取扱いはしない。

(4) 関連事業の施行中に新たな災害で手戻りを生じた場合は、原則として次の様に取扱う。

(イ) 区間関連事業の場合

災害工事部分と関連工事部分が明確に区別できる関連事業の場合は、災害工事部分の手戻りは災害費、関連工事部分の手戻りは関連費で処理する。

(ロ) 差額関連事業

災害工事部分と関連工事部分が一体となつていて、両者を区別することが不可能な事業の場合は、採択された総事業費の災害費と関連費の比率により、手戻り額を按分計算する。

(5) 竣功し、かつ独立した機能を有する施設が被災した場合は新規災害として採択する。この場合、竣功とは正式な竣功検査を経て竣功と認定されたものをいう。

(6) 災害関連工事計画を根本的に再検討しなければならない新規災害が発生した場合には、災害関連事業を災害発生時の出来高で打ち切り、新規関連事業として計画する。

この場合、未施行の関連事業費は、内未成の取扱いとし、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく、特別財政援助額算定の基礎とする関連事業費の額は、新規関連事業費から当該内未成額を差し引いた額とする。

処理方法

(イ) 災害関連事業の打切計算方法については、災害復旧事業の方法に準ずるものとし、内未成額は、査定(再調査)の際の調査額を基本とし、当該調査額から打切時の支払義務額を差し引いた額とする。

この場合の事務費の額は、施行済に見合う額とする。

(ロ) 災害復旧事業費の未成額は、未着手区域の各災害箇所の決定金額に達するまで割戻して内未成の扱いとし、既定災害部分の増破は、新規災害として採択する。なお、既定災害に関連のない被災は、新規災害として採択する。

(ハ) 関連費の必要がなく、災害費のみで施行することのできるようになつた場合は、前災関連事業を廃工とする。

(ニ) 前回採択した関連事業の未成額の範囲程度で計画出来る場合は、既定関連事業として処理する。(次図参照)

(6) 再調査

関連事業は、最終年度に災害費とともに再調査を行い、やむを得ない理由で、当初決定の事業費では不足する場合は、予算の範囲内で関連費の増額が認められる。

再調査の際に必要な書類は「昭和五七年三月二九日、建設省河防発第三九号、過年発生災害復旧事業の再調査要綱について」の河川局長通知によるものとする。

なお、再調査は、単災の再調査時に行うが、再調査額の決定は、本関、ミニ関の区別なく、全て本省において行う。

(7) 精算

(1) 単年度で完成する場合

最終実施設計額の災害費と関連費の割合で按分精算する。

(2) 継続事業の場合

災害費と関連費の精算は各年度毎に前項の要領に従うものとし各年度の精算額の合計をもつて事業の精算額とする。(計算例参照)

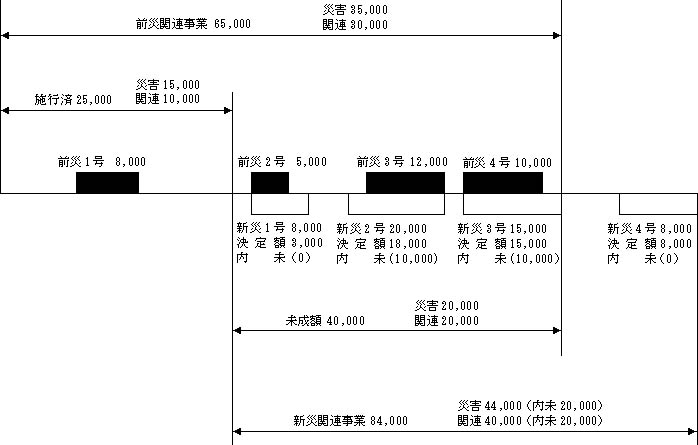

前災関連事業費……事業費 65,000千円 災害費 35,000千円 関連費 30,000千円(/前災1号8,000/〃2号5,000/〃3号12,000/〃4号10,000

施行済……事業費 25,000千円 災害費 15,000千円 関連費 10,000千円

未成額……事業費 40,000千円 災害費 20,000千円 関連費 20,000千円(/前災1号 0(施行済区間内)/〃2号 0(5,000全額流用)/〃3号10,000(2,000流用)/〃4号10,000(流用ナシ)/

新災害費内訳……新災1号3,000(新災1号設計額8,000―前災2号流用額5,000)内未 0

新災2号18,000(新災2号設計額20,000―前災3号流用額2,000)内未10,000(前災2号内未)

新災3号15,000(新災3号設計額15,000―前災流用0)

内未10,000(前災4号内未)

新災4号8,000(新災4号設計額8,000)

新災関連事業費……事業費 84,000千円

災害費 44,000千円 内未成 20,000千円

関連費 40,000千円 内未成 20,000千円

計算例

精算額按分法

(注)

1 ( )は設計額(又は変更設計額)

2 按分計算式

(a) 災害精算額=A′×(B/A)+工事雑費=8,096,000×(33,156,000/33,464,000)+119,908=8,141,393

(b) 関連精算額=A″×(B/A)+事務費=25,368,000×(33,156,000/33,464,000)+1,891,764=27,026,279

(c) 事務費(工事雑費を含む)についても、按分して精算する。

3 記載上の注意

(a) 本表は災害費、関連費のそれぞれの精算額を求めるために作成するもので単年度竣功または最終年度の場合は災害費はA′で計算する。

(b) 災害費と関連費の外は別途費として橋梁架換費、道路改良費、農林災害等の追加工事が合併される場合は、A、Bはこれらを含めた設計額、精算額となり、災害費、関連費、他費の精算額は、この(B/A)をそれぞれに乗じた額となる。

A′×(B/A)=B′……災害精算工事費

A″×(B/A)=B″……関連費

A

×(B/A)=B

……別途費

6 書類様式

|

|

|

|

(様式改―1) <別添資料> |

|

|

|

(様式改―2) <別添資料> |

|

|

|

(様式改―3) <別添資料> |

|

|

|

(様式改―4―1) <別添資料> |

|

|

|

(様式改―4―2) <別添資料> |

|

|

|

(様式改―5) <別添資料> |

|

|

|

様式関―1 <別添資料> |

|

|

|

様式関―2 <別添資料> |

|

|

|

様式関―3―1―1 <別添資料> |

|

|

|

様式関―3―1―2 <別添資料> |

|

|

|

様式関―3―2 <別添資料> |

|

|

|

様式関―3―3 <別添資料> |

|

|

|

様式関―3―4 <別添資料> |

|

|

|

様式関―3―5 <別添資料> |

|

|

|

様式関―4 <別添資料> |

|

|

|

様式関―5 <別添資料> |

|

|

|

様式関―6 <別添資料> |

|

|

|

様式関―7 <別添資料> |

|

|

|

様式関―8―1 <別添資料> |

|

|

|

様式関―8―2 <別添資料> |

|

|

|

様式関―8―3 <別添資料> |

|

|

|

様式関―8―4 <別添資料> |

|

|

|

様式関―8―5 <別添資料> |

|

|

|

様式関―8―6 <別添資料> |

|

|

|

様式関―9 <別添資料> |

|

|

|

計算例―1(単独の場合) <別添資料> |

|

|

|

計算例―2(内未成及び内仮工事を含むもの) <別添資料> |

|

|

|

計算例―3(他費との合併の場合) <別添資料> |

|

|

|

II 河川災害特定関連事業の取扱い要領

1 事業要望

(1) 地方公共団体の長は、一月に建設大臣あて前年一月から十二月までの災害に関連した事業要望を行うものとする。

(2) 建設省は(1)の要望に基づいて、地方公共団体からヒアリングを行い、その後大蔵省(主計局)と協議する。

(3) 要望に必要な書類

(イ) 提出資料

(1) 河川災害特定関連事業箇所図(管内図)

(2) 河川災害特定関連事業総括表(様式特関―1)

/(3) 河川災害特定関連事業調書(様式特関―2)/(4) 五万分の一地形図/(5) 図面(平面図、横断図及び縦断図)/(6) 河川災害特定関連事業の前提となつた災害箇所調書(様式特関―3)/(7) 概況写真/}各箇所ごとに作成のこと。

(ロ) 取まとめ方について

(1) (3)、(6)及び(7)の書類は、各箇所ごとに号表順に取揃え、対象番号順に綴じるものとし、総括表は一番上に添付すること。

(2) 1(1)の箇所図は、図面袋の最後に添付のこと。

(3) 1(3)の調書は、一部提出のこと。

(ハ) 記載要領

(1) 河川災害特定関連事業箇所図(管内図)

県管内図に災害復旧事業の箇所図を記入方法により記入し、記号の横に対照番号及び河川名等を併記すること。

(2) 河川災害特定関連事業総括票について

イ 対照番号は、県市町村を通じて一連番号とすること。

ロ 名称欄には、二級河川○○川、準用河川○○川等と記入すること。

(3) 河川災害特定関連事業調書について

イ 「対照番号」は、「河川災害特定関連事業総括表」に記載した対照番号を記入すること。

ロ 「工事概要」については、災害の原因となつた障害物の状況及び除却の内容を要約して記入すること。

(4) 図面について

平面図には、区間、概略法線、災害箇所、除去箇所(赤色斜線で表示する)、是正施設を記入する。横断図には災害、改良断面を二葉程度つける。図面はB―4版とする。

(5) 写真について

写真は全景被災箇所、原因箇所及び上下流の取付状況を示す写真を添付する。除去箇所は、写真に斜線で明示する。写真の下には1(5)の平面図で撮影方向が判別できる写真対照番号を記入すること。

2 特定関連事業の施行

事業採択後の事務手続きは、災害関連事業と同様である。ただし、全体計画の審査は行わない、また、再調査による事業費の増額は行わない。

3 書類様式

|

|

|

|

(様式特関―1) <別添資料> |

|

|

|

(様式特関―2) <別添資料> |

|

|

|

(様式特関―3) <別添資料> |

|

|

|

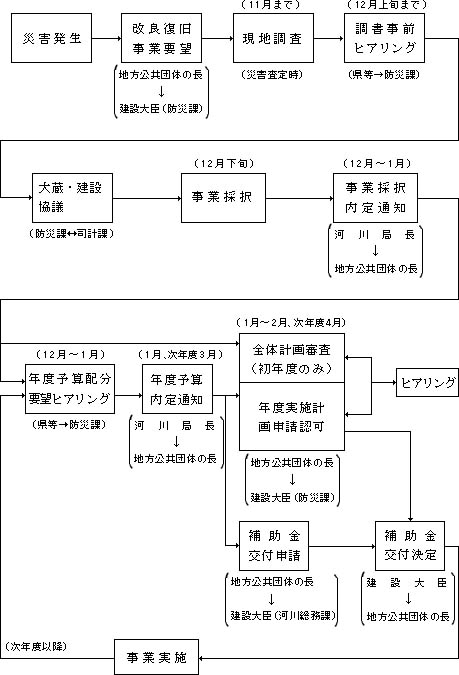

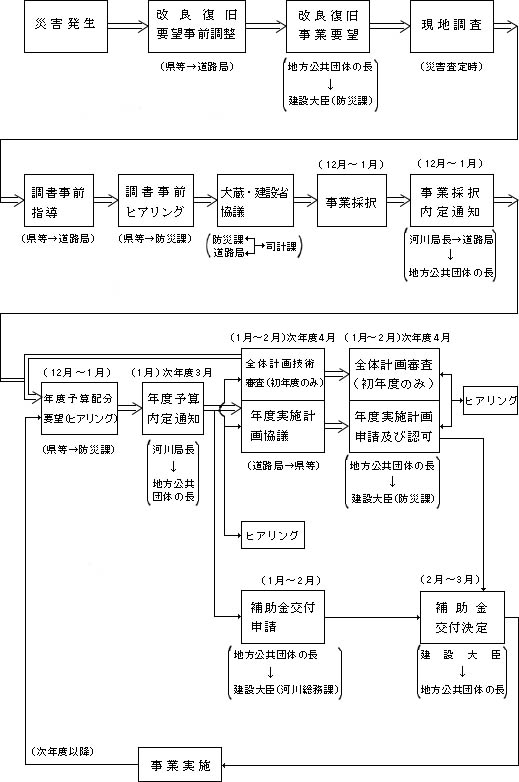

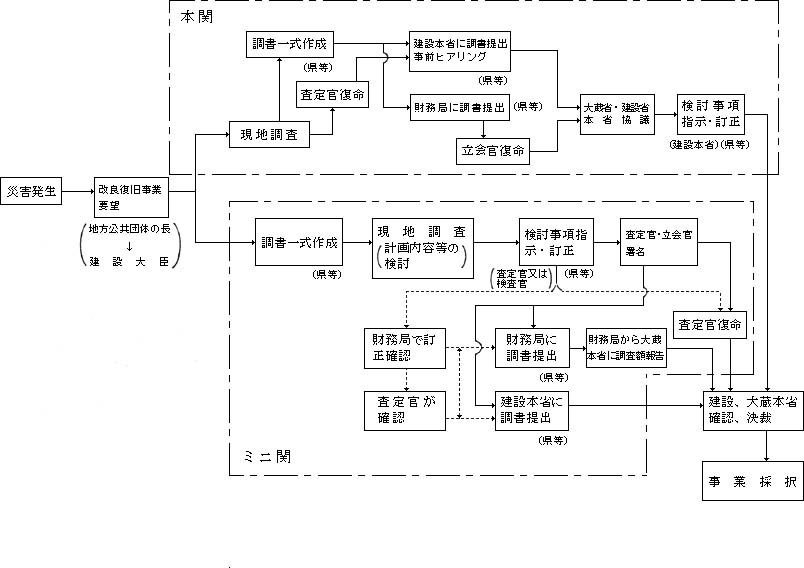

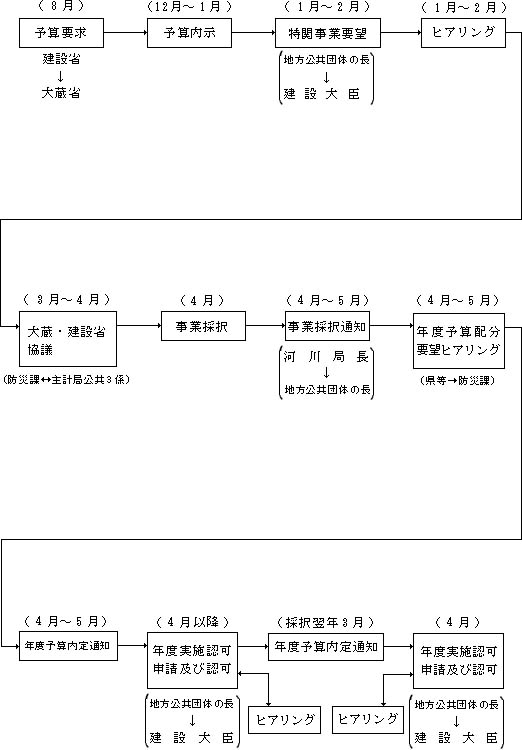

〔参考〕 災害関連事業の災害発生から事業実施までの事務手続きは、次のとおりである。

1) 河川、海岸、砂防災害関連事業

2) 道路、橋梁災害関連事業

3) ミニ関連事業と本関連事業との手続きの相違(事業採択まで)

4) 河川災害特定関連事業

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |