各地方建設局道路管理担当部長・都道府県道路管理担当部長・指定市道路管理担当部長・関係公団道路管理担当部長あて

記

|

|

|

〔別添〕 特殊車両通行許可限度算定要領

目次

第一章 総則

1・1 目的

1・2 適用する道路

1・3 車両の分類

1・4 通行条件の区分

1・5 道路情報便覧の使用

第二章 許可車両の寸法の算定

2・1 許可車両の幅の算定

2・2 許可車両の高さの算定

2・3 許可車両の長さの算定

第三章 許可車両の重量の算定

3・1 用語の定義

3・2 部材の許可限度重量の算定

3・3 基本図

3・4 基本補正係数

3・5 車体構造を異にする車両の許可限度重量

3・6 橋梁等の許可限度重量の算定

3・7 経路の許可限度重量の算定

別紙(1) 許可車両の長さの算定図表

別紙(2) 許可限度重量算定図表

別紙〔附〕 許可限度重量の簡易算定方法

別紙(3) 高速自動車国道等における

特殊車両通行許可限度算定要領

第一章 総則

1・1 目的

この要領は、道路法(以下「法」という。)第四七条の二第一項の規定に基づき道路管理者が通行を許可することができる車両(以下「許可車両」という。)の寸法および重量を算定することを目的とする。

1・2 適用する道路

道路法の道路とする。ただし高速自動車国道、本州四国連絡道路、首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路及び福岡、北九州高速道路については、別紙(三)によるものとする。

1・3 車両の分類

許可車両の寸法および重量を算定する場合においては、車両の分類は、表―1・1に定めるところによる。

表―1・1 車両の分類

1・4 通行条件の区分

許可車両の寸法および重量を算定する場合においては、通行条件の区分は、表―1・2に定めるところによる。

表―1・2 通行条件の区分

(注) 「連行禁止」とは、二台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。

1・5 道路情報便覧の使用

許可車両の寸法および重量を算定するため必要があるときは、この要領のほか、昭和四九年六月二〇日付け、建設省道交発第二二号道路局長通達により整備された道路情報便覧を使用すること。

第二章 許可車両の寸法の算定

許可車両の寸法は、申請に係る道路の狭小幅員箇所、交差点(屈折部を含む。以下同じ。)、曲線部、トンネルおよび跨道橋下等の箇所の状況等に応じ、次の方法により算定するものとする。

2・1 許可車両の幅の算定

許可車両の幅は、原則として三・五メートル以下とし、かつ、表―2・1に定めるところにより算定した値とする。

2・2 許可車両の高さの算定

許可車両の高さは、原則として四・三メートル以下とし、かつ、表―2・1に定めるところにより算定した値とする。この場合において、当該値は、当該車両の通行位置における車道面から構造物、施設等までの高さから〇・二メートルを差し引いたものとする。

2・3 許可車両の長さの算定

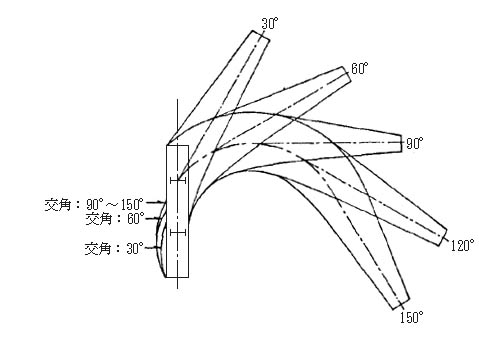

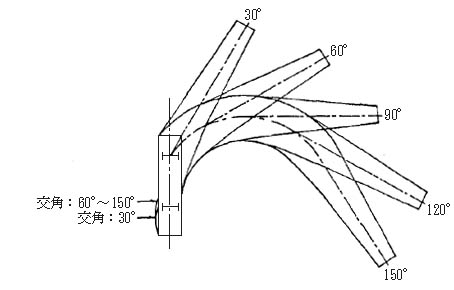

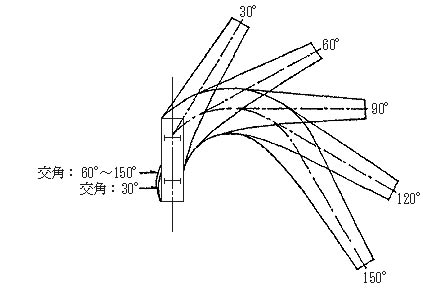

許可車両の長さは、原則として表―2・2に定める値以下とし、かつ、表―2・1に定めるところにより算定した値とする。この場合において、道路管理者は、当該車両について交差点における通行の可否を別紙(1)の図―1により、または曲線部における通行の可否を別紙(1)の図―2により検討するものとする。

<別添資料>表―2・2 許可車両の長さの限度

単位:メートル

第三章 許可車両の重量の算定

許可車両の重量は、申請に係る橋、高架の道路等(以下「橋梁等」という。)について原則として3・2、3・5、3・6および3・7に定める方法により算定する。

3・1 用語の定義

(1) 許可限度重量(W):許可車両の総重量をいう。

(1)の1 部材の許可限度重量:橋梁等の部材ごとに許可限度重量を求めた値をいう。

(1)の2 橋梁等の許可限度重量:一の橋梁等について求めた部材の許可限度重量のうち、最小値をいう。

(1)の3 経路の許可限度重量:申請経路における全ての橋梁等について求めた許可限度重量の最小値をいう。

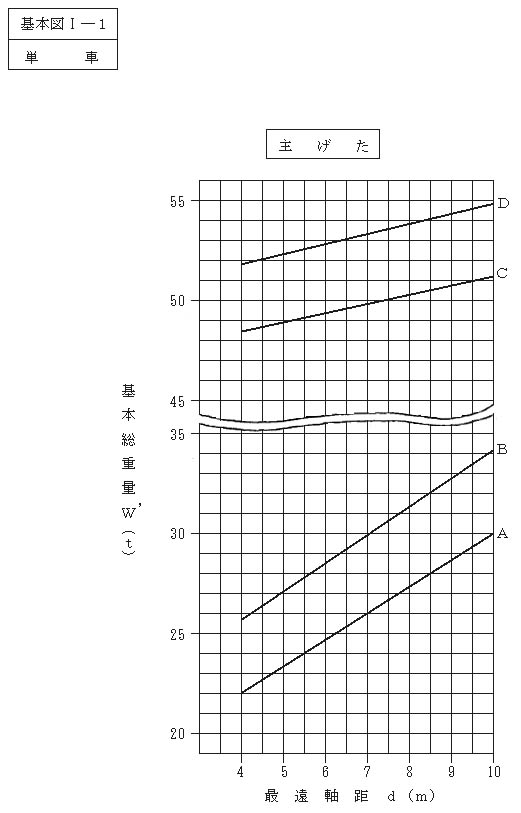

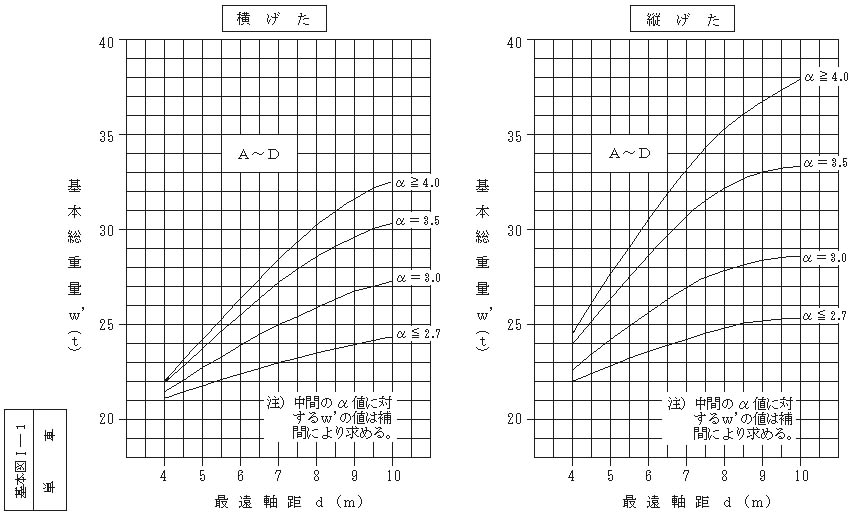

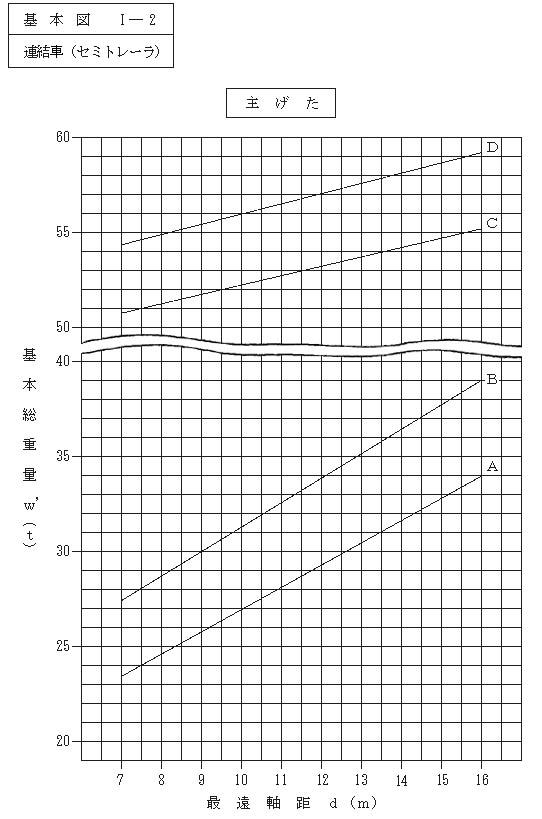

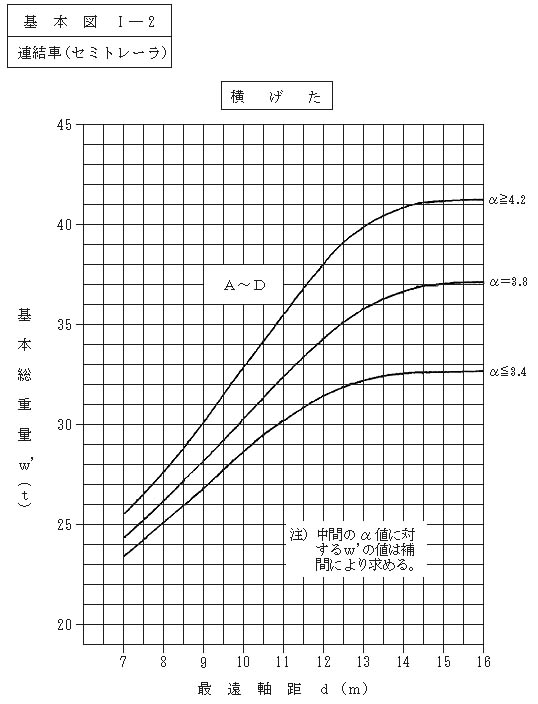

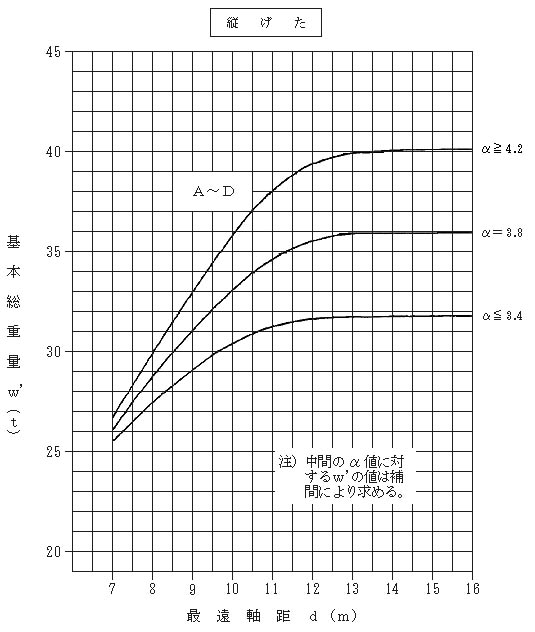

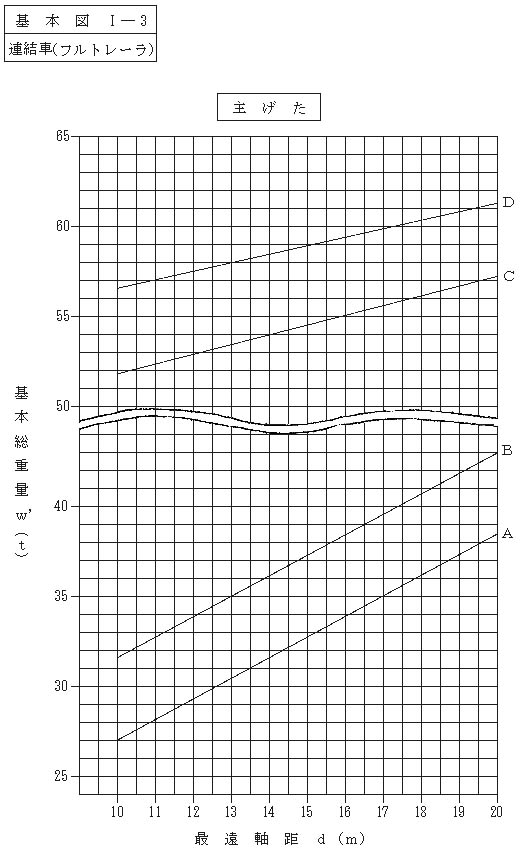

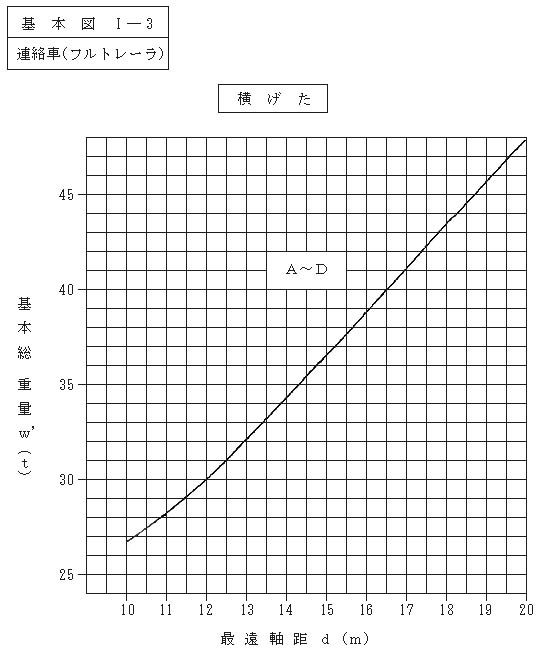

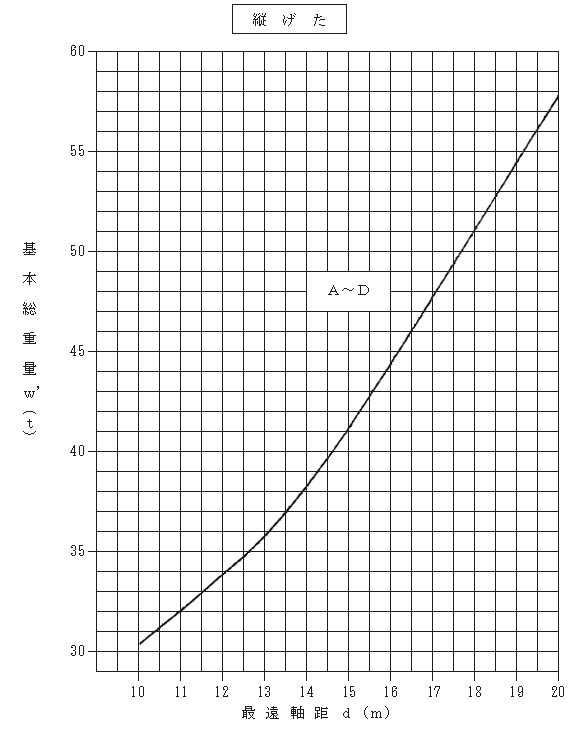

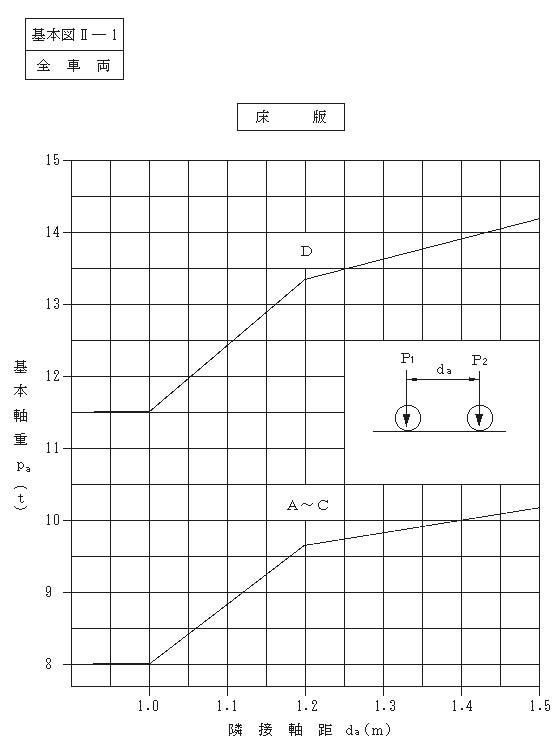

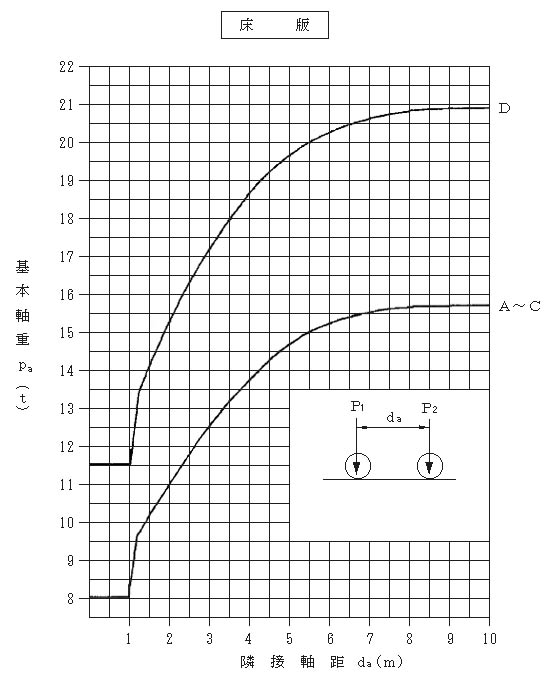

(2) 基本図:橋梁等の主要部材の種類(主げた、横げた、縦げた、および床版)のそれぞれについて車両の分類ごとに橋梁等の部材に生ずる応力が、昭和三一年制定の鋼道路橋設計示方書による一等橋の設計活荷重(以下「TL―二〇設計荷重」という。)と等価となる車両の総重量又は軸重を通行条件の区分別に図示したもので、部材の許可限度重量を求めるための基本となるものをいう。

(3) 基本総重量(W′):橋梁等の主要部材ごとにそれぞれの代表的支間(主げたにおいては六〇メートルのもの、横げたにおいては六メートルのもの、縦げたにおいては八メートルのもの、床版においては四メートルのものをいう。以下同じ。)について生ずる応力がTL―二〇設計荷重と等価となる車両の総重量をいう。

(4) 基本軸重(Pa):床版の代表的支間について生ずる応力がTL―二〇設計荷重と等価となる車両の軸重をいう。

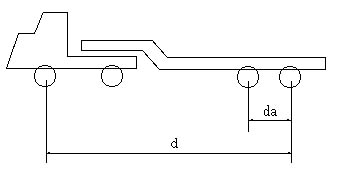

(5) 最遠軸距(d):車両の最前軸と最後軸との軸間距離(図3・1)をいう。

(6) 隣接軸距(da):最大軸重軸と隣り合う軸との軸間距離(図―3・1)をいう。

図―3・1 最遠軸距(d)および隣接軸距(da)

(7) 軸重配分比(d):申請総重量(Wb)を当該車両の申請軸重のうち最大の軸重(P)で除した値をいう。

(8) 補正係数(K):部材の許可限度重量を求めるために、基本図から求めた値を補正する係数をいい、基本補正係数のそれぞれの値を乗じたものをいう。

(9) 基本補正係数(k1〜k5):補正係数を求めるための基本となる係数をいう。

(9)の1 k1:設計示方書および橋格の相異による設計活荷重に関する補正および支間等の相異による補正を行うための係数をいう。

(9)の2 k2:設計応力度と実応力度の相異による補正を行うための係数をいう。

(9)の3 k3:路面の凹凸等の状況による補正を行うための係数をいう。

(9)の4 k4:部材の腐食、損傷等の程度および断面の過不足等による補正を行うための係数をいう。

(9)の5 k5:交通状況および将来の供用期待年数等による補正を行うための係数をいう。

3・2 部材の許可限度重量の算定

部材の許可限度重量は、部材ごとに次の方法により算定する。

(1) 主げた、横げたおよび縦げた

W=W′×K

(この式において、W,W′およびKは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

W=主げた、横げたおよび縦げたのそれぞれの許可限度重量

W′=基本図Iから求めた基本総重量

K=次式により求めた補正係数

K=k1×k2×k3×k4×k5)

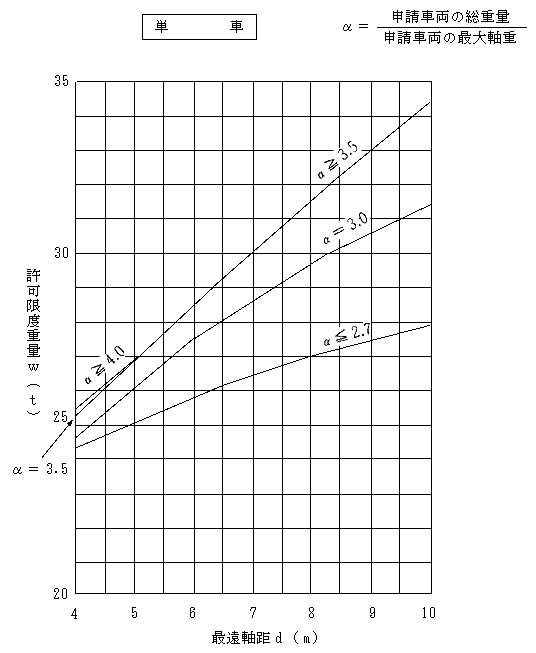

(2) 床版

W=W′×K=Pa×α×K

(この式においてW,W′,Pa,αおよびKはそれぞれ次の数値を表わすものとする。

W=床版の許可限度重量

W′=Pa×α

Pa=基本図IIから求めた基本軸重

α=申請車両の総重量/申請車両の申請軸重の最大値=Wb/P

K=k1×k2×k3×k4×k5)

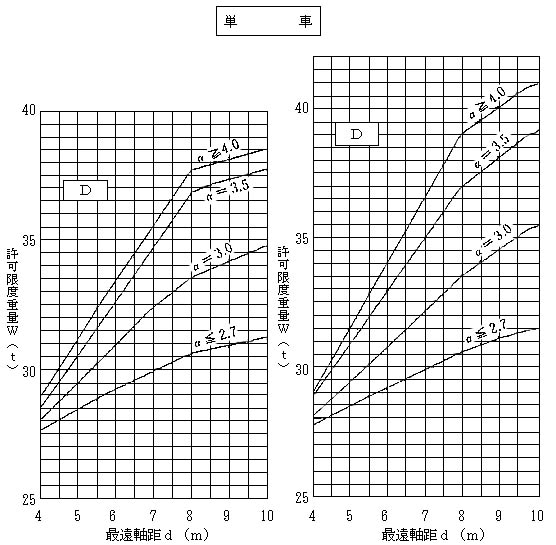

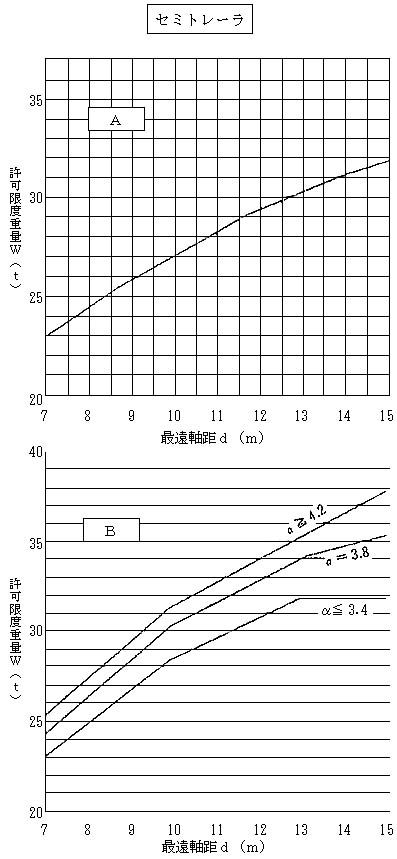

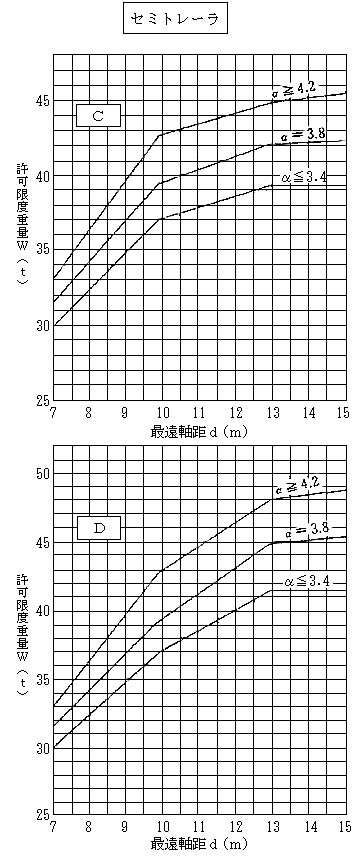

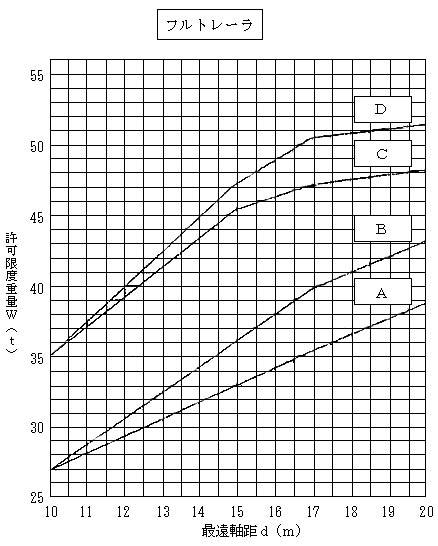

3・3 基本図

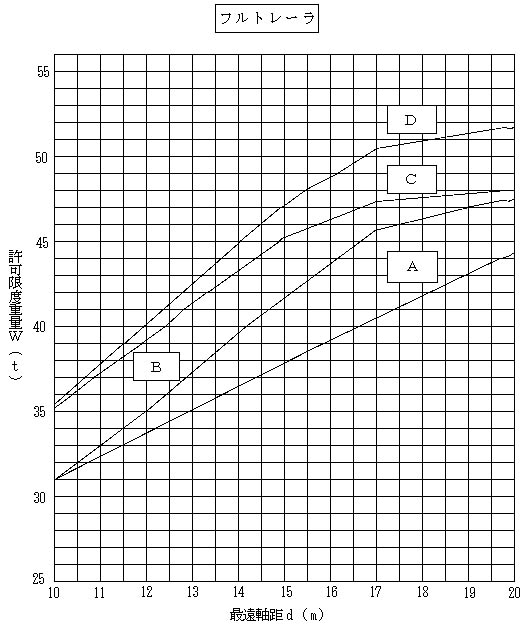

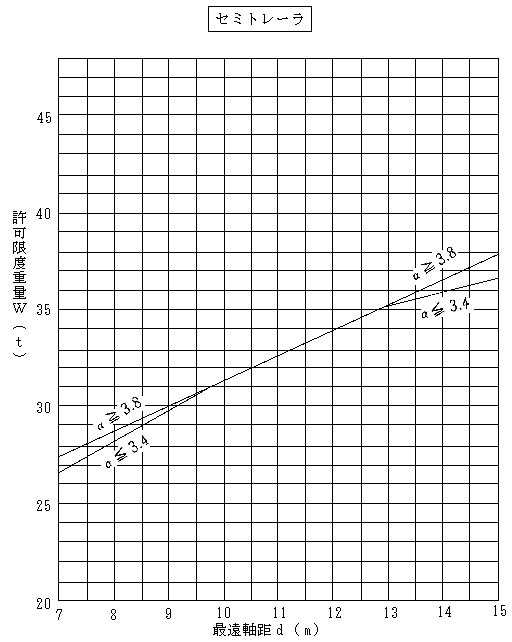

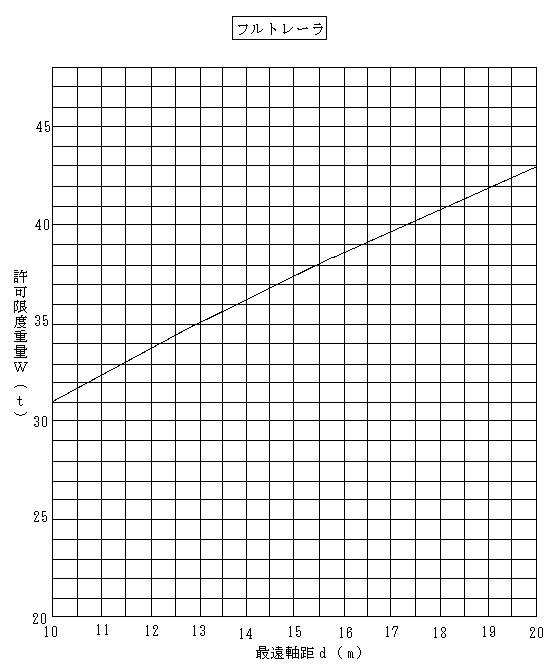

基本図は、別紙(2)に示すものとし、その種類は表―3・1に示すものとする。

表―3・1 基本図の種類

3・4 基本補正係数

基本補正係数は、別紙(2)に示すものとし、その種類は表―3・2に示すものとする。

表―3・2 基本補正係数の種類

3・5 車体構造を異にする車両の許可限度重量

3・5・1 車体幅を異にする車両

自動車の幅(以下「車体幅」という。)が、二・五〇メートルをこえる車両の主げたの許可限度重量は、通行条件Dの場合に限り3・2に定めるところにより求めた許可限度重量に表―3・3の係数βを乗じた値とする。ただし、横げた、縦げたおよび床版の許可限度重量は、車体幅に関係なく三・二に定めるところにより求めた値とする。

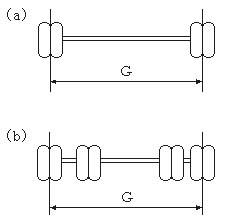

図―3・2 Gのとり方

表―3・3 係数βの値

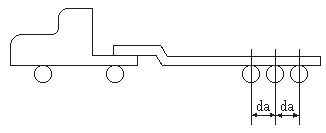

3・5・2 トリプル軸を有する車両

トリプル軸を有する車両の床版の許可限度重量は、次の式により算定する。

W=Pa×0.7×α×K

Paは基本図IIにより求めた値とする。

図―3・3 トリプル軸を有する車両

3・6 橋梁等の許可限度重量の算定

一の橋梁等の許可限度重量は、3・2および3・5に定めるところにより当該橋梁等について求めた部材の許可限度重量中の最小値とする。

3・7 経路の許可限度重量の算定

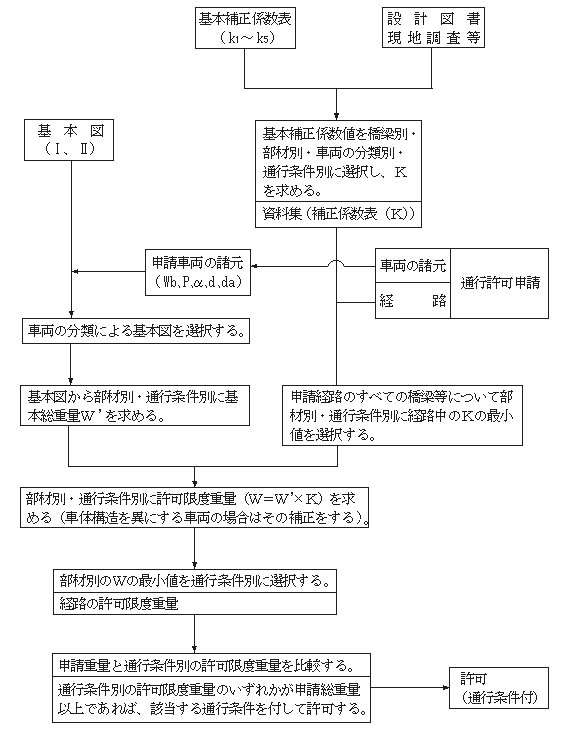

申請に係る経路の許可限度重量は、図―3・4に示す順序により求める。

図―3・4 経路許可限度重量の算定順序

|

|

|

|

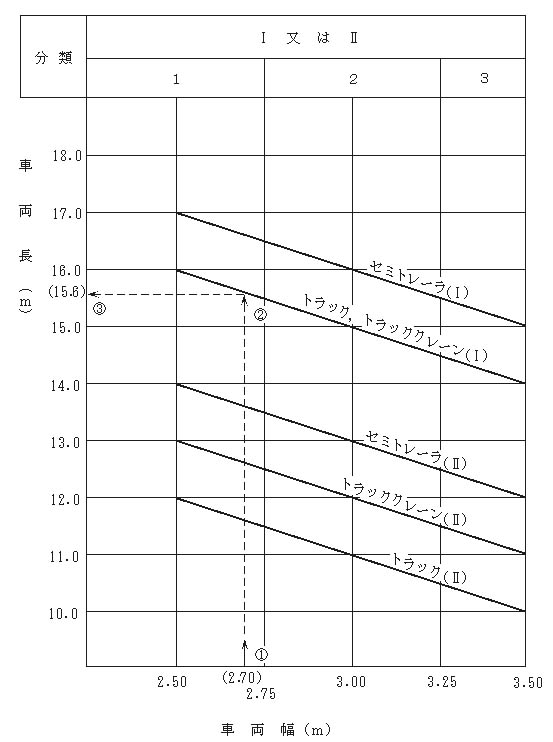

別紙(1) 許可車両の長さの算定図表 表―1 車両寸法による分類

単位:m

(注)

1 車両幅が上記分類の車両幅(2.50,3.00,3.50)と異なるときは、当該車両長は、補間により求めた長さとする。(次の例示参照)

2 lとは車両の長さをいう。

〔例示〕

車両の諸元、長さ15.4m、幅2.7mのトラツククレーンが申請されたと仮定すると、改定前は、車両幅2.7mは、2.51m〜3.00mの範囲であるから3.00mとして読みとることとなり、車両長15.0mまでがlの範囲ということで例示の長さ15.4mは、算定要領の長さの限度を超えることとなり、一元的許可の範囲から外れ個別審査となる。しかし、この改定により車両幅2.7mに対する一元的許可の車両長の限度は

16.0−{(16.0−15.0)×(2.7―2.5)/(3.0−2.5)}=16.0−(1.0×0.4)=15.6mとなる。

従つて、車両長15.4mは15.6mの範囲内であるから、算定要領により一元的に許可審査ができることとなる。

(注)

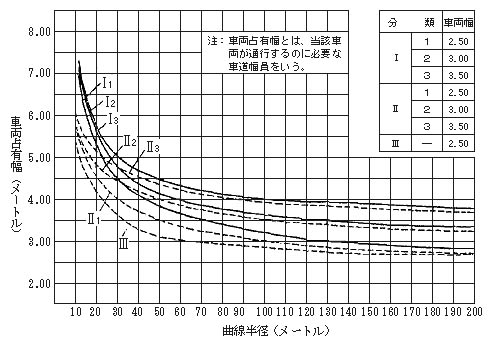

(1) 図面の矢線の番号1)〜3)の順序により、車両長さを見い出す。

(2) 車両の分類I、IIとも2.75未満を1、2.75〜3.25未満を2、3.25以上を3とする。

図―1 交差点における車両寸法による分類別軌跡図

縮尺:1/500

車両分類:I

車両分類:II

車両分類:III

図―2 道路の曲線部における車両占有幅

|

|

|

|

別紙(2) 許可限度重量算定図表

A 基本図

(注)

1 隣接軸距が1.5m以下の場合は、前頁の図から基本軸重を求める。

2 片持版に対してはDを使用してはならない。

B 基本補正係数表

表―5 k1(床版―単純版・連続版)〔全車両に適用〕

表―6 k1(床版―片持版)〔全車両に適用〕

表―7 k2(横げた、縦げた)〔全車両に適用〕

(注)

1 k2は応力度に関する補正係数で、横げた及び縦げたについては、鉄筋コンクリート床版との合成効果等により実際には応力度の余裕があることを考慮して、計算により得られた耐荷力に上表の係数で示される割増しを行うものである。しかし、このような耐荷力の割増しは鉄筋コンクリート床版が比較的健全でかつ縦げた、横げたに十分密着した状態に保たれていてはじめて考慮しうるものであるから、床版がかなりいたんでいたり、横げたと縦げたとの接触部がゆるんでいたりして、床版と床組との合成作用が十分期待できないような状態にあるときには、上表の係数をそのままとることはできない。このような場合には、床版及び床組の状態に応じて上表の値より小さい係数を適宜設定して用いるものとする。プレキヤスト版を並べ、床組部材にボルトで固定した床版形式等、構造的に床版と床組との合成作用が期待できないような場合も、同様な扱とする。

2 主げた、床版及びS31、S48の示方書等による橋梁で通行条件A、Bの場合の横げた、縦げたの基本補正係数(k2)は、原則として1.0とするが、実応力度の計測等により実応力度に対し設計応力度に余裕が認められる場合には、道路管理者の判断により基本補正係数を定めることができる。

表―8 k3(全部材)〔全車両に適用〕

(注) 一の橋梁等について路面状況に応じて選定したk3の値は、当該橋梁等のすべての部材に適用するものとする。

k4(全部材)〔全車両に適用〕

k4は、各部材ごとに部材の腐食、損傷等の程度、設計計算上必要な断面に対する実際の有効断面との比、橋体の動的挙動およびk5等を考慮して道路管理者が定める。

k5(全部材)〔全車両に適用〕

k5は、交通状況および将来の供用期待年数等を考慮して次の方法により定める。

(1) k5を定めるための判断の基準となる数値は、あらかじめ次の計算により求める。

3.2(部材の許可限度重量の算定)により標準車(車両の分類は、単車、d=5メートル、da=1.2メートル、α=2.5の車両をいう。このサイズの車両は、一般の大型トラックである。)がA条件で通行する場合においてk5=1.0として橋梁等の許可限度重量を求める。この値をW1〜4とする。

したがつて、W1〜4は、次の各部材ごとの標準車の許可限度重量Wの最小値となる。

イ 主げた W=23.3×k1×k2×k3×k4

ロ 横げた W=21.8×k1×k2×k3×k4

ハ 縦げた W=22.9×k1×k2×k3×k4

ニ 床版 W=24.0×k1×k2×k3×k4

ただし、k1、k2、k3及びk4は各部材ごとのA条件で単車(d=5m)の値とする。

(2) 交通の状況および将来の供用期待年数等を考慮して、次の方法によりk5を定める。

イ W1〜4が22トン以上の場合はk5=1.0とする。

ロ W1〜4が14トン以上22トン未満の場合は、次式によりk5を求める。

k5=22/W1〜4

したがつて、この場合、1.0<k5≦1.57となる。

ハ W1〜4が14トン未満の場合であつても次の各号のいずれかに該当する橋梁等であれば、k5はロの式により求めるものとする。

a 現地調査等により20トン標準車(総重量が20トンである標準車。以下同じ。)の通行には十分耐えうると判断される橋梁等

b 整備(補強または架替え等)の計画が具体化している橋梁等で、その整備が行われるまでの間は、20トン標準車の通行には十分耐えうると判断されるもの

したがつて、この場合k5>1.57となる。

ニ W1〜4が14トン未満の場合でハの各号のいずれにも該当しないと判断される橋梁等については、k5は次式により、道路管理者が当該橋梁等の構造、交通の実態等を勘案して適当と認められる値とする。

1.0≦k5≦22/14=1.57

ただし、k5<20/W1〜4となるときは重量制限を行うこと。

この場合は、制限荷重は次式のとおりとなる。

制限荷重=W1〜4×k5

(注) 上記(2)のロおよびニの式中分子の22という数値は、昭和31年制定示方書1等橋について、補正係数k=1.0として標準車がA条件で通行する場合の橋梁等の許可限度重量(21.8トン

22トン)を示している。

|

|

|

|

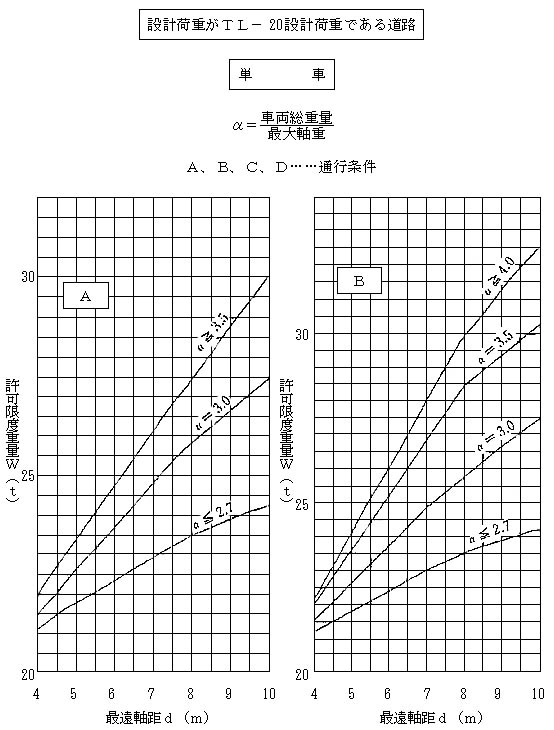

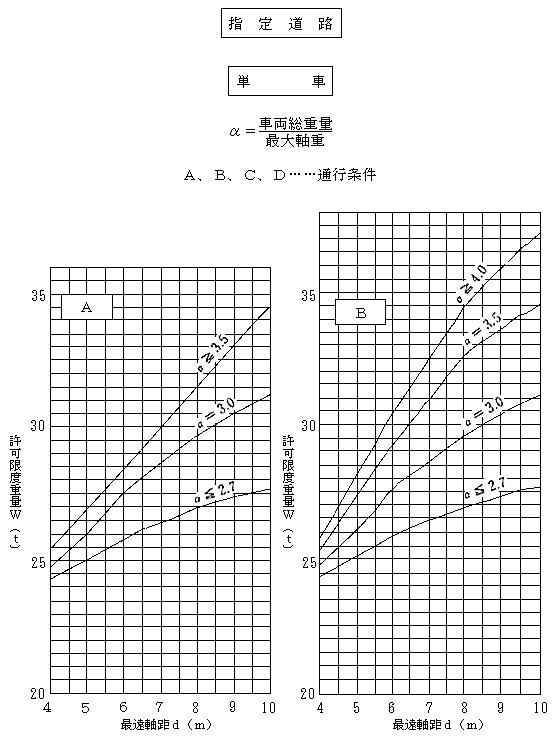

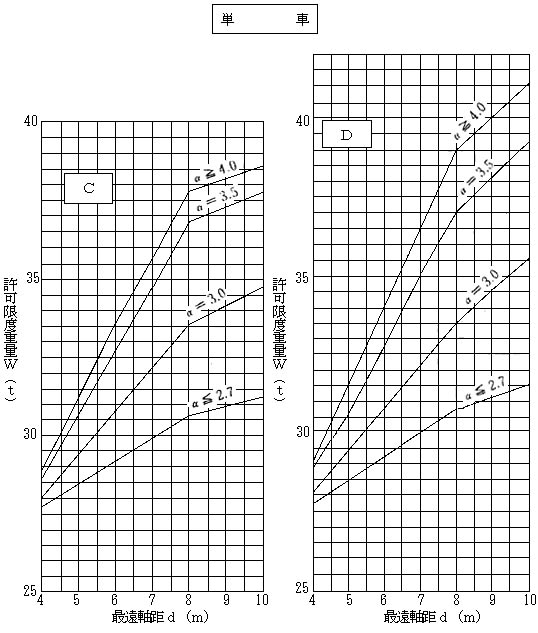

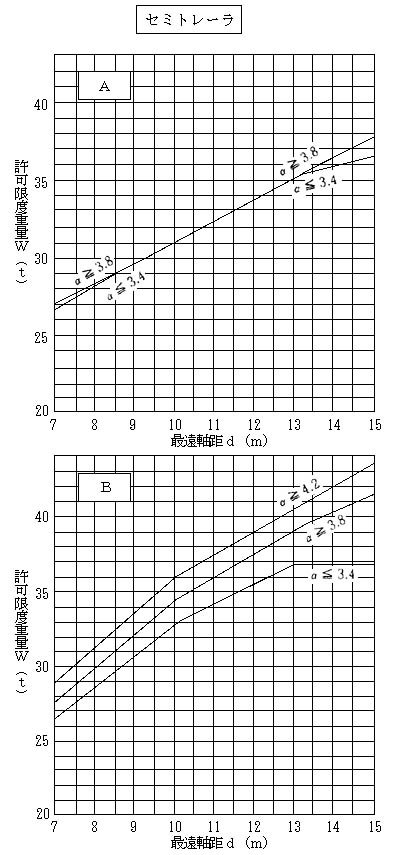

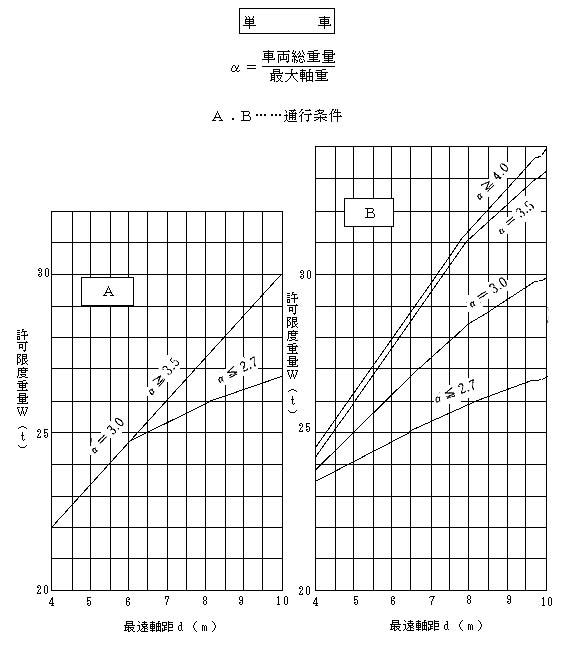

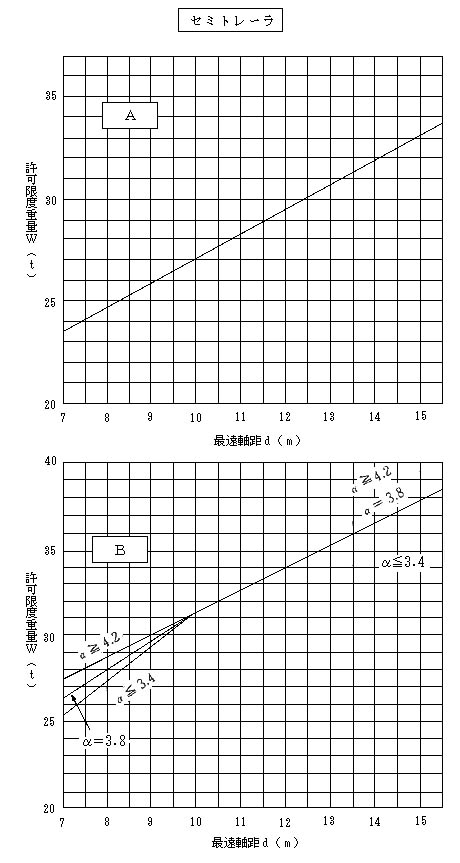

別紙〔附〕許可限度重量の簡易算定方法 この算定方法は、「特殊車両通行許可限度算定要領」に示す、許可限度重量の算定方法を簡略化したものである。

1 簡易算定方法の適用方法

(1) 簡易算定方法は、概略の検討を行うとき用いるものとし、通行許可にあたつては、高速自動車国道及び指定道路(車両制限令第3条第1項第2号イの規定に基づき道路管理者が指定した道路をいう。以下同じ。)又は設計荷重がTL―20設計荷重である道路の別に応じ、この方法による通行条件の区分がA又はBとなるものについては、その求めた値をそのまま用いてよいこと。ただし、重量制限橋梁等(道路法(以下「法」という。)第47条第3項により規制標識を設置して重量の制限をしている橋梁等)を除く。

(2) 昭和14年2等橋、大正15年2等橋および3等橋については、通行条件CおよびDの場合に限り、設計荷重がTL―20設計荷重である道路について下記2(イ)〜(ハ)により求めた許可限度重量に0.8を乗じた値をもつて当該橋梁等の許可限度重量とする。

(3) 簡易算定方法による通行条件の区分が(1)及び(2)以外のものについては、算定要領により算定すること。

2 算定の順序

(イ) 申請車両のdおよびαを求める。

ここで、d=申請車両の最前軸と最後軸との軸間距離

α=申請総重量(Wb)を申請軸重の最大値(P)で除した値。

すなわちα=Wb/P

(ロ) (イ)で求めたdおよびαを用いて、図―1から許可限度重量を読みとる。この値が許可限度重量である。

(ハ) 重量制限橋梁等(法第47条第3項により規制標識を設置して重量の制限をしている橋梁等)については、次式により当該橋梁等の許可限度重量を求める。

重量制限橋梁等の許可限度重量=(規制標識の表示重量/20)×(ロ)で求めた許可限度重量

(注)図―1の簡易算定図表は、「特殊車両許可限度算定要領」におけるKをK=k1×k2として高速自動車国道及び指定道路並びにTL―20設計荷重の道路について部材の各支間ごとの許可限度量を求め、その最小値を図示したものである。

図―1 許可限度重量の簡易算定図

|

|

|

|

別紙(3) 高速自動車国道等における特殊車両通行許可限度算定要領

高速自動車国道等における特殊車両許可限度算定要領は、次の通りとする。

なお、これらの寸法及び重量の限度を超える車両に係る通行許可申請については、各道路管理者が、その管理する道路について、それぞれ審査を行うこと。

I 高速自動車国道

高速自動車国道における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。

一 寸法および重量の限度

(一) 車両の幅 二・五メートル

(二) 車両の高さ 三・八メートル

(三) 車両の長さ

(イ) 単車 一二・〇メートル

(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル

(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル

(ニ) ダブルス 二一・〇メートル

(四) 最小回転半径 一二・〇メートル

(五) 車両の重量

(イ) 総重量 別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。

(ロ) 軸重 一〇トン

(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。

(ニ) 輪荷重 五トン

二 通行条件

高速自動車国道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(登坂車線が設けられている区間にあっては、登坂車線)を通行すること。

II 本州四国連絡道路

本州四国連絡道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。

一 寸法および重量の限度

(一) 車両の幅 二・五メートル

(二) 車両の高さ 三・八メートル

(三) 車両の長さ

(イ) 単車 一二・〇メートル

(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル

(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル

(ニ) ダブルス 二一・〇メートル

(四) 最小回転半径 一二・〇メートル

(五) 車両の重量

(イ) 総重量 別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。

(ロ) 軸重 一〇トン

(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。

(ニ) 輪荷重 五トン

二 通行条件

本州四国連絡道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行すること(新規格車は除く)。

(注) 新規格車とは、平成五年一一月二五日建設省道交発第一〇二号建設省道路局道路交通管理課長通達「新規格車に係る特殊車両通行許可の取扱いについて」の定義による。

III 首都高速道路

首都高速道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。

一 寸法および重量の限度

(一) 車両の幅 二・五メートル

(二) 車両の高さ 三・八メートル

(三) 車両の長さ

(イ) 単車 一二・〇メートル

(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル

(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル

(ニ) ダブルス 二一・〇メートル(ただし、高速湾岸線における通行許可の車両のみ)

(四) 最小回転半径 一二・〇メートル

(五) 車両の重量

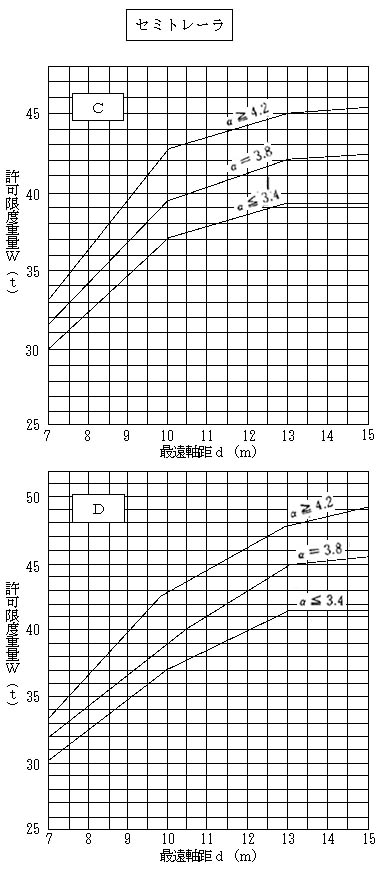

(イ) 総重量

○ 指定道路である路線

別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。

○ 指定道路以外の路線

別紙図―二許可限度重量の算定図による総重量とする。

(ロ) 軸重 一〇トン

(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。

(ニ) 輪荷重 五トン

二 通行条件

(一) 通行条件Aの車両については、終日通行を認める。

(二) 通行条件Bの車両については、〇時から六時までの通行を認める。

(三) 高速都心環状線宝町入路は、長さ一二メートルを超える車両の通行は認めない。

(四) 高速八重洲線については、通行を認めない。

(五) 高速湾岸線については、終日通行を認める。

IV 阪神高速道路

阪神高速道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。

一 寸法および重量の限度

(一) 車両の幅 二・五メートル

(二) 車両の高さ 三・八メートル

(三) 車両の長さ

(イ) 単車 一二・〇メートル

(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル

(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル

(四) 最小回転半径 一二・〇メートル

(五) 車両の重量

(イ) 総重量

○ 指定道路である路線

別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。

○ 指定道路以外の路線

別紙図―二許可限度重量の算定図による総重量とする。

(ロ) 軸重 一〇トン

(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。

(ニ) 輪荷重 五トン

二 通行条件

(一) 通行条件Aの車両については、終日通行を認める。

(二) 通行条件Bの車両については、〇時から六時まで通行を認める。

(三) 大阪堺線の芦原出口については、通行を認めない。

(四) 高速湾岸線については、終日通行を認める。

V 名古屋高速道路

名古屋高速道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。

一 寸法および重量の限度

(一) 車両の幅 二・五メートル

(二) 車両の高さ 三・八メートル

(三) 車両の長さ

(イ) 単車 一二・〇メートル

(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル

(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル

(四) 最小回転半径 一二・〇メートル

(五) 車両の重量

(イ) 総重量 別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。

(ロ) 軸重 一〇トン

(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。

(ニ) 輪荷重 五トン

VI 福岡・北九州高速道路

福岡・北九州高速道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。

一 寸法および重量の限度

(一) 車両の幅 二・五メートル

(二) 車両の高さ 三・八メートル

(三) 車両の長さ

(イ) 単車 一二・〇メートル

(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル

(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル

(四) 最小回転半径 一二・〇メートル

(五) 車両の重量

(イ) 総重量 別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。

(ロ) 軸重 一〇トン

(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。

(ニ) 輪荷重 五トン

二 通行条件

福岡高速道路一号線の東浜出入路については、長さ一二mを超える車両の通行は認めない。

VII 広島高速道路

広島高速道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。

一 寸法および重量の限度

(一) 車両の幅 二・五メートル

(二) 車両の高さ 三・八メートル

(三) 車両の長さ

(イ) 単車 一二・〇メートル

(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル

(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル

(四) 最小回転半径 一二・〇メートル

(五) 車両の重量

(イ) 総重量 別紙図―二 許可限度重量の算定図による総重量とする。

(ロ) 軸重 一〇トン

(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあつては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が、一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては一九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二〇トンとする。

(二) 輪荷重 五トン

二 通行条件

(一) 通行条件Aの車両については、終日通行を認める。

(二) 通行条件Bの車両については、〇時から六時までの通行を認める。

|

|

|

|

別紙

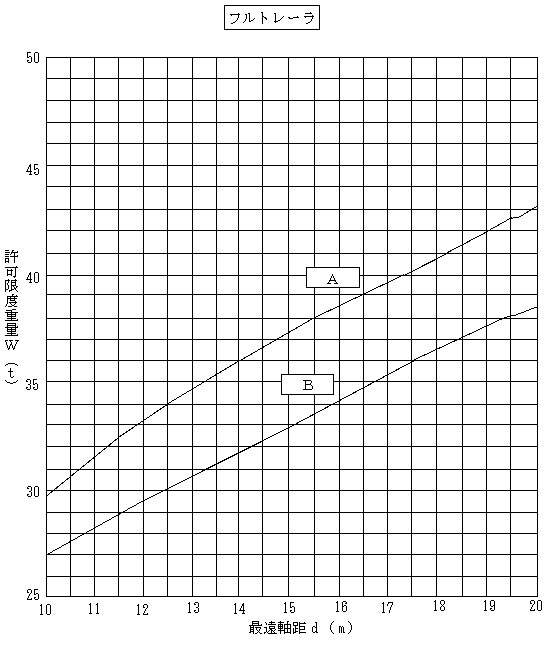

[1] 高速自動車国道及び指定道路である路線

図―1 許可限度重量の算定図

総重量

[2] 指定道路以外の路線

図―2 許可限度重量の算定図

総重量

(注) 中間のα値に対するWの値は補間により求める。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |