国道総第589号別紙

平成13年3月30日

工事計画(設計)の取扱いについて

1 工事/計画/設計/書の様式と記載要領について

1―1 「補助事業等に係る工事設計書の作成について」(昭和34年4月1日付建設省会発第107号 事務次官通達)に定められた様式によるが、その取扱いについては「工事計画(設計)上の注意事項」に留意して処理すること。

1―2 過疎地域自立促進特別措置法第14条第1項、第2項及び豪雪地帯対策特別措置法第14条第1項、第2項及び山村振興法第11条第1項、第2項及び半島振興法第11条第1項、第2項に基づき都道府県知事が代行する市町村道の道路事業については、都道府県工事と取扱い提出すること。

2 工事/計画/設計/上の技術的基準について

「道路構造令」、「道路の標準幅員に関する基準(案)」及び「道路技術基準」(建設省道路局長通知)によるが、構造物の設計で、すでに「土木構造物標準設計」(国土交通省)で標準化されているものはこれを活用すること。

3 工事/計画/設計/の材料単価、労務単価及び歩掛りについて

3―1 材料単価については、建設物価(建設物価調査会調)、積算資料(経済調査会調)、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条に基づく承認単価などを勘案のうえ事業実施可能な単価とすること。

3―2 労務単価については、「公共工事設計労務単価(基準額)について」(農林水産省農村振興局長、国土交通省総合政策局長及び港湾局長連名通知)によること。

3―3 歩掛については、各都道府県において定めた基準によるが、この基準にない工種は「土木工事標準歩掛」(国土交通省)等を参考に決定すること。

4 技術管理費について

工事の規模及び内容によって技術管理費を必要とするものについては本工事費に技術管理費を計上することができる。ただし、技術管理費を計上する場合には設計審査に際して技術管理の仕様書及び積算内訳を提示すること。

5 交通安全施設の整備について

道路事業の実施に際しては、園児学童及び生徒の通園、通学と一般歩行者の交通安全を図るため交通安全施設の整備に留意すること。

なお、実施計画(設計)書の位置図には小・中学校、幼稚園等の位置と通園通学路を明示すること。

また、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年法律第68号)に基づく道路特定事業計画が新規に作成又は変更された場合には、これを添付すること。

6 道路工事中の交通安全確保について

道路工事現場における道路交通の安全かつ円滑な運行を確保するため、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」(37.8.30 道路局長通達)により、標示施設、防護施設を設置すること。

また、特に必要と認められる路線については、上記標示施設等の設置のほか、ラジオ等を通じて交通規制の状況を道路利用者に周知せしめること。

7 工事中の手戻りの処理について

工事中の手戻りについては、「災害等による工事施工中の手戻工事について」(昭和38年8月13日付け道一国発第18号、道二国発第10号、道地発第15号、関係課長連名通達)により処理するものとする。

8 国庫債務負担行為による用地先行取得

「国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについて」(国土交通事務次官通知)によるものとするが、とくに次の事項について留意すること。

(1) 国庫債務負担行為をなす年度において先行取得が行われることが確実であると認められるものであること。

(地元説明会の状況、関係権利者の協力度合、先行取得者の執行体制、土地等の権利関係及び所要額の調査状況、対議会対策状況等を必ず提示すること。)

(2) 地価が著しく高騰し、又は移転を要する物件が多数建設されることが予想される土地であること。

(附近地の地価推移、建設確認件数の推移、市街地形成の動向、公共施設整備計画等を必ず提示すること。)

(3) 事業の特殊性を考慮して弾力的取り扱いの運用対象とするときは、「道路局所管に係る用地国債制度の弾力的取扱いの運用について」によること。

(4) 軽微な変更の範囲及び先行取得の時期の終期の変更の取扱いについては、「道路局所管補助事業に係る用地先行国庫債務負担行為の交付決定及び実施/計画認可/設計承認/の取扱いについて」(昭和58年3月23日付け道路総務課、国道第二課及び地方道課各建設専門官名の事務連絡)によること。

9 市町村道事業の設計書等の取扱いについて

標記については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項及び建設省告示第1171号(平成12年4月13日)により、都道府県で書類等の審査を行うこととなっており、設計書等の国土交通本省及び地方整備局への提出は必要ない。ただし、以下の事項に係る設計書等については国土交通本省又は地方整備局へ提出すること。

(1) 過疎地域自立促進特別措置法第14条第1項、豪雪地帯対策特別措置法第14条第1項、山村振興法第11条第1項及び半島振興法第11条第1項の規定に基づき、都道府県が代行する市町村道事業(国庫債務負担行為に係る事業を含む。)

(2) 指定市の市道事業(国庫債務負担行為に係る事業を含む。)

なお、都道府県代行事業及び指定市事業を除く市町村道事業に係る当該年度新規採択路線認定の確認は、都道府県で行うこと。

10 事業施行上の留意事項

1) 用地取得及び補償

(1) 事業用地の円滑な取得を図るため、翌年度以降引き続き施行予定の工事に係る用地又は支障物件等の調査及び測量はできる限り当該年度中に完了しておくこと。

(2) 用地交渉が困難であると予想されるものについては、その状況に応じ、あらかじめ、土地収用法に基づく事業認定手続きについて準備しておくこと。

2) 工事の発注

(1) 用地買収未完了箇所については、工事発注を避けること。

(2) 工事の発注に当たっては、年度末に工事が集中することにより、道路交通に支障を及ぼすこと等ないよう、計画的な工事実施について特段の配慮をするとともに、工期の設定については、実施可能な工程計画を確保するため、他事業との調整等について配慮すること。また、工期の延長を避けるため、発注前の調査等に万全を期すこと。

(3) 設計委託の成果については、設計内容、積算等についてのチェックを十分に行うこと。

(4) 工事の施工に当たっては、地下埋設工事等の未調整による工期の遅延を生ずることのないよう、施工時期、工法等について十分調整を行うため、あらかじめ環境公益事業者と協議をすること。この場合において、できる限り、地方連絡協議会の活用を図ること。

(5) 地下埋設物件の移設を必要とする工事の実施にあっては、できる限り開始前に占用者に通知する等により、占用者において予算措置等の対策を講じうる時間的余裕を与え、適正な工事実施の確保を図ること。

3) 区域変更等

バイパス、線形改良、拡幅、橋梁架設等のため路線の区域変更を必要とする工事については、所要の手続きを行って着手する等、適正な工事実施を図ること。

11 箇所の取扱いは、以下のとおりである。

イ)一般国道及び地方道改修事業(含、防雪、凍雪害防止、沿道、交通連携)

区分

|

1県1路線を1箇所として扱うもの

|

|

1工区を1箇所として扱うもの

|

|

|

|

一般国道

|

地方道

|

一般国道

|

地方道

|

|

道路改築

|

○

|

○

|

|

|

|

共同溝

|

○

|

○

|

|

|

|

自転車道

|

|

○

|

|

|

|

特殊改良 一種

|

|

|

○

|

○

|

|

〃 二種

|

○

|

○

|

|

|

|

〃 三種(改)

|

○

|

|

|

|

|

〃 〃(橋)

|

|

|

○

|

|

|

〃 〃(舗)

|

○

|

|

|

|

|

〃 四種

|

○

|

○

|

|

|

|

道路補修

|

○

|

○

|

|

|

|

災害防除

|

○

|

○

|

|

|

|

雪寒

|

|

|

|

|

|

〃 防雪

|

|

|

○

|

○

|

|

〃 凍雪害防止

|

○

|

○

|

|

|

|

沿道環境

|

○

|

○

|

|

|

|

交通連携(道路改築)

|

○

|

○

|

|

|

|

交通連携(踏切除却・改良)

|

○

|

○

|

|

|

|

交通連携(公共交通支援)

|

○

|

○

|

|

|

上記に係わらず「生活環境整備費補助」で実施するものは1地区1箇所とする。

ロ)除雪、交通安全施設、電線共同溝、維持(沖縄未買収用地買収費、賃借料、調査費)

区分

|

1県道路種別毎1箇所

|

|

|

|

|

|

一般国道

|

主要地方道

|

一般地方道

|

市町村道

|

|

除雪

|

○

|

○

|

○

|

―

|

|

交通安全施設

|

○

|

○

|

|

○

|

|

電線共同溝

|

○

|

○

|

|

○

|

|

維持

|

○

|

○

|

|

○

|

上記に関わらず「交通安全事業地区一括統合補助」で実施するものは、1地区

1箇所とする。

ハ)交通連携(交通結節点)

区分

|

1地区道路種別毎1箇所

|

|

|

|

|

一般国道

|

都道府県道

|

市町村道

|

|

結節点改築

|

○

|

○

|

○

|

|

結節点環境改善

|

○

|

○

|

○

|

ニ)交通環境改善

1工区を1箇所とする。

工事計画(設計)上の注意事項

I 一般国道及び地方道改修事業(含、防雪、凍雪害防止、沿道環境、交通連携推進事業)

§1 工事/計画/設計/書

1―1 様式

工事/計画/設計/書の様式は、別紙の設計様式第1から第6までによるものとする。

1―2 工事/計画/設計/書に添付する工事箇所図

管内図を用い、下記の管内図作成要領により作成すること。

1―2―1 一般国道管内図作成要領

管内図(縮尺1/10万〜1/20万) 提出部数 1部

1) 記入事項

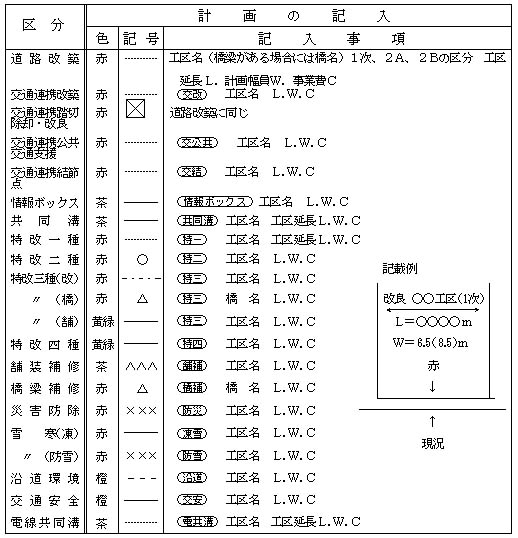

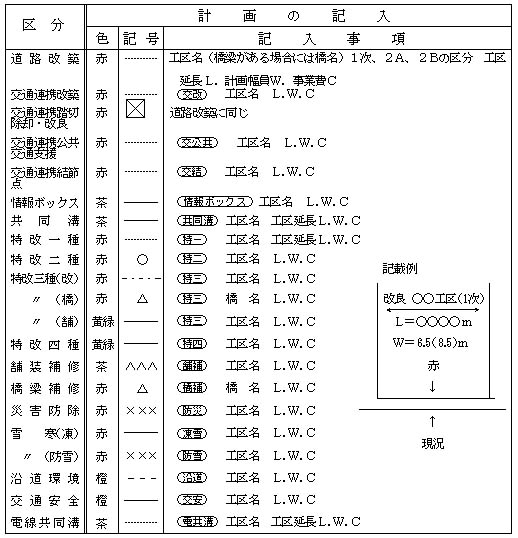

(イ) 管内図(縮尺1/10万〜1/20万)に当年度実施工種の全てについて別表のとおり作成する。

管内図は全工種(改築、共同溝、特改、補修、雪寒、交通安全、電線共同溝、沿道環境、交通連携)を下記に示す2分類で作成する。

1) 道路改良、橋梁整備、舗装新設、特殊改良、沿道環境、交通連携のうち改築系事業

2) 1)以外の事業の全て(情報ボックスを含む)

(ロ) 道路現況が充分把握できるように記入すること。

2) 記入要領

(イ) 記入方法……別表1に示す事項を記入する。

(ロ) 路線の現況は下記の区分により表示する。

○ 改良、舗装済区間(ステージ舗装を含むW=5.5m以上)…紫色実線

○ 〃 ( 〃 W=5.5m未満)…茶色実線

○ 改良済未舗装区間(W=5.5m以上)…黒色実線

○ 〃 (W=5.5m未満)…桃色実線

○ 特四済区間…水色実線

○ 未改良未舗装区間…黄色実線

○ 交通不能区間及び未供用区間…黄色点線

○ 高速自動車道(供用中のもの 名称を記入)…茶色実線

○ 高速自動車道(計画中のもの ただし整備計画路線)…茶色点線

○ JR新幹線(営業中のもの)…茶色実線

○ JR新幹線(計画中のもの)…茶色点線

○ 直轄代行区間 指定区間を明示する。…赤色で旗上記入(事業、調査中の別を記入)

○ 図面右下(余白)に上記の凡例を入れること。

(注) 防じん舗装は未舗装としているので注意すること。

統計年報の未舗装と整合すること。

3) その他

(イ) 地方生活圏域は橙色実線により明示しその名称を記入する。文字の大きさは10m/m程度として使用色は橙色とする。

(ロ) 市町村名及び境界を黒色で明示する。市町村名は[○○市]で囲むこと。

(ハ) 路線名

で黒色でわかりやすく適当な配置で記入のこと。

別表(1)

1―2―2 地方道管内図作成要領

1) 道路種別の記入(改良、特一及び橋梁整備、橋梁補修とし、他の工種は必要としない。)

高速自動車道(供用中のもの) 茶色実線

高速自動車道(計画中のもの、ただし整備計画路線) 茶色点線

一般国道 黒色実線

主要地方道 青色実線

一般県道 ―

着色済の図面を利用する場合は、上記の色分けにこだわらない。但し、凡例を用いて区分できるようにする。

2) 施工箇所の記入

|

|

|

|

|

|

|

|

道路改良

|

実線

|

赤色

|

((主))((―))◇の別

|

線路名(引出し線と文字は赤色)

|

|

1葉

|

|

交通連携改築

|

〃

|

橙色

|

〃

|

〃 (〃橙色)

|

|

|

|

交通連携踏切除却・改良

|

[×]

|

〃

|

〃

|

(〃赤色)

|

|

|

|

交通連携公共交通支援

|

破線

|

〃

|

〃

|

〃 (〃)

|

|

|

|

交通連携結節点

|

〃

|

〃

|

〃

|

〃 (〃)

|

|

|

|

橋梁整備

|

長大

|

〃

|

〃

|

橋名(〃)

|

|

|

|

|

中小△

|

|

|

|

|

|

|

舗装新設

|

破線

|

〃

|

〃

|

路線名(〃)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

特改一種

|

○

|

〃

|

〃

|

〃 (引出し線と文字は赤色)

|

|

1葉

|

|

特改二種

|

●

|

〃

|

〃

|

〃 (〃)

|

|

|

|

特改四種

|

破線

|

〃

|

〃

|

〃 (〃)

|

|

|

|

舗装補修

|

実線

|

〃

|

〃

|

〃 (〃)

|

|

|

|

橋梁補修

|

▲

|

〃

|

〃

|

橋名(〃)

|

|

|

|

災害防除

|

×××

|

〃

|

〃

|

路線名(〃)

|

|

|

|

沿道環境

|

破線

|

橙色

|

〃

|

〃 (〃橙色)

|

|

|

|

共同溝

|

〃

|

緑色

|

〃

|

〃 (引出し線と文字は緑色)

|

|

|

|

情報ボックス

|

〃

|

〃

|

〃

|

〃 (〃)

|

|

|

|

電線共同溝

|

実線

|

〃

|

〃

|

〃 (〃)

|

|

|

|

自転車道

|

〃

|

〃

|

〃

|

〃 (〃)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

凍雪害防止

|

〃

|

赤色

|

〃

|

〃 (引出し線と文字は赤色)

|

|

1葉

|

|

防雪

|

×××

|

〃

|

〃

|

〃 (〃)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(上記の道路改良、交通連携、橋梁整備、災害防除、共同溝、情報ボックスと一体的にITS関連施設を整備するに当たっては、

ITS関連施設 □とし、それ以外の記入方法は一体的に整備される事業の例による。)

1―3 工事/計画/設計/書記載上の注意

(1) 事業費総括表、本工事費の内訳表、附帯工事費内訳表、測量及び試験費内訳表、用地費及び補償費内訳表、機械器具費内訳表及び営繕費内訳表は、箇所ごとに作成し、審査時に提示すること。ただし、事務処理上必要がある場合は、提出を求めることがある。

(2) 道路改良事業、舗装新設事業等で工事が数工区にわたる場合の工事/計画/設計/書の取りまとめは、各事業種別とも箇所ごとに取りまとめること。

1―4 工事/計画/設計/書の付属図面等

(1) 管内図及び付属図面については、下の表のとおりとする。付属図面については、本庁用のものを代用し、審査時に提示すること。ただし、事務処理上必要がある場合は、提出を求めることがある。

(2) 交通量は、原則として最新の道路交通センサスを用いるものとする。

別紙1

<別添資料>

別紙2

<別添資料>

§2 道路改築

(1) 道路改良

2―1 調査計画

改良計画に当たっては、事前調査を十分実施し、計画線を検討のうえ、担当係と協議すること。

2―2 道路用地取得のための単価

用地買収の単価については、不動産鑑定士の評価、近傍類地の売買実例等を参考として、適正な価格を計上すること。なお「国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準」を参考とすること。

2―3 工事中の現道及び迂回路の維持

2―3―1 現道沿いに改良工事を施行する場合工事区間内の現道補修は、必要最少限にとどめること。

2―3―2 迂回路を計画し、迂回路の路面維持を必要とする場合には、必要最少限の維持費を計上することができる。

また、迂回路に待避所の設置が必要な場合には、必要最少限の待避所を仮設工として計上することができる。

特に人家連担区間等については防塵処理工を計上することができる。

2―4 路盤工

2―4―1 工程上の都合等により、路盤工までの状態で一時供用する場合の施行は、下層路盤(厚さ10cm)以下を設けることができる。

なお、使用材料は、舗装の一部となるものであることから、材質については十分留意すること。

2―4―2 現道拡幅等の場合はできるだけ舗装後、速やかに供用を図るものとするが、やむをえず改良工事完了後未舗装で供用開始する場合において、人家連担地域等で下層路盤工のままで供用開始することが不適当な場合は防塵処理工を計上することができる。

2―5 停車帯・バスストップ

積雪地帯のチェーン着脱場、またはバスストップ等が必要な場合にはこれらの施設を設けることができる。

(2) 橋梁整備

2―6 工事計画上の注意

橋梁の設計施工にあたっては、「道路技術基準通達集」を参照すること。

(3) 情報ボックス

2―7 工事計画上の注意事項

1) 工事計画書の作成にあたっては、改良等他工種の運用を参考にしながら行うものとするが、原則として以下の内容を対象とする。

1)情報ボックス本体設置費

2)付帯設備費

3)路面復旧等、原形復旧に要する費用

4)測量試験費、事務費等

2―8 工事計画書と同時に提出を必要とする資料

1) 情報ボックス箇所別概要書

様式 情報ボックス―1を用いて作成し、設計書には添付せず、担当係に提出すること。

2) 記入要領

a 沿道土地利用欄には、沿道状況がわかるように古い商店街、新しい住居地区、オフィス街、工場地区、官庁街等の別を箇条書きにて記入すること。

(例:○○km〜○○km両側古い商店街)

b 収容物件には設置する条数あるいは管径を記入すること。

c m当たり値の欄には、m当たり単価を全体、本体及びその他(除く本体)について記入すること。

d 横断地下埋設物及び縦断地下埋設物の欄には、情報ボックスの線形(平面、縦断)に影響を及ぼすような主要埋設物件について条数あるいは管径を記入すること。

e 工法欄には開削、推進の別を記入すること。

f 横断面図には、道路の幅員構成と情報ボックスの位置がわかるように標準断面を記入すること。標準断面と著しく異なる構造の区間が長い場合は、別途作成して標準断面図と同じ位置に上端部のみ貼り付けるものとする。

g 事業計画欄の全体事業計画欄の本体欄の上段には、全体延長L=○○○m、下段の左側には道路事業費C=○○○、右側には附帯工事費C=○○○を記入する。

また、合計欄には上段に道路事業費計○○、下段には附帯工事費計○○を記入すること。

様式 情報ボックス―1

<別添資料>

§3 共同溝

3―1 工事計画上の注意事項

1) 工事計画書の作成にあたっては、改良等他工種の運用を参考にしながら行うものとするが、原則として以下の内容を対象とする。

1) 共同溝本体設置費

2) 附帯設備費

3) 路面復旧等、現形復旧に要する費用

4) 測量試験費、事務費等

2) 公益事業者負担分を含めて実施する場合は、計画書は道路事業費、公益事業者負担分を合わせたもので作成し、全体の内訳を明示すればよい。

3―2 工事計画書と同時に提出を必要とする資料

1) 共同溝箇所別概要書

別紙様式を用いて作成し、設計書には添付せず、担当係に提出すること。

2) 記入要領

a 沿道土地利用欄には、沿道状況がわかるように古い商店街、新しい住居地区、オフィス街、工場地区、官庁街等の別を箇条書にて記入すること。

(例;○○km〜○○km両側古い商店街)

b 公益事業者欄には、電話、電力、上水、下水、ガスの順に参加事業者を記入すること。

c 収容物件欄には設置する条数あるいは管径を記入するとともに、右側の欄に占用希望年度を記入すること。

d m当り値の欄には、公益事業者毎にm当り推定投資額を記入すること。また、単価欄にはm当り単価を全体、本体及びその他(除く本体)について記入すること。

e 横断地下埋設物及び縦断地下埋設物の欄には、共同溝の線形(平面、縦断)に影響を及ぼすような主要埋設物件について条数あるいは管径を記入すること。

f 工法欄には開削、シールドの別を記入すること。

g 横断面図には、道路の幅員構成と共同溝の位置がわかるように標準断面を記入すること。標準断面と著しく異なる構造の区間が長い場合は、別途作成して標準断面図と同じ位置に上端部のみ貼り付けるものとする。

h 事業計画欄の全体事業計画欄の本体欄の上段には、全体延長L=○○○m、下段の左側には道路事業費C=○○○、右側には附帯工事費C=○○○を記入する。

また、合計欄には上段に道路事業費計○○、下段には附帯工事費計○○を記入すること。

i 事業計画欄の年度別実施内容欄には、過年度実績、当該年度以降計画をすべて記入することとするが、欄が不足する場合においては当年度以降4ケ年の計画が少なくともわかるよう記入すること。

下段左側には道路事業費○○、右側には附帯工事費○○(合計欄の場合は、上段に道路事業費○○、下段には附帯工事費○○)を記入する。

様式 共同溝―1

<別添資料>

§4 自転車道整備

4―1 工事/計画/設計/の基本的な考え方について

自転車道の設計にあたっては、「道路構造令」及び下記による。なお、詳細な技術基準については、「自転車道等の設計基準について」(昭和49年3月5日付建設省道企発第18号、都街発第13号、道路局長及び都市局長通達)によること。

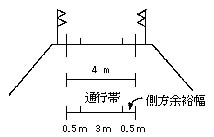

4―1―1 幅員について

幅員については、自転車交通の質と量により定めるものとするが、標準的な幅員構成は次によるものとする。

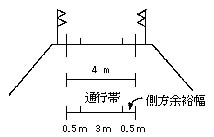

○幅員は、通行帯(1.5m×2=3m)+側方余裕幅(0.5×2=1m)=4mとする。

○路上施設を設ける場合は、上記横断構成の外に設置すること。

○地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合は、全幅員を2.5mまで縮小してもよい。

4―1―2 舗装について

一般の歩道舗装と同程度とする。

4―1―3 附属物

標識、マーキング、防護柵、立入防止柵、道路照明等、交通安全上必要なものを設置する。

4―1―4 工事設計書と同時に提出を必要とする資料

§2――道路改築を参照すること。

§5 特殊改良

5―1 特殊改良(一種、二種、三種(改良))

一般的留意事項については、道路改良に準ずる。

5―2 特改三種(橋梁)

一般的留意事項については、橋梁整備に準ずる。

5―3 特改四種(特改三種(舗装)を含む)

5―3―1 工事計画の基本的な考え方について

(1) 幅員について

舗装幅員は道路構造上支障がないかぎり、道路幅員一杯に舗装すること。車道幅員が3.5m〜3.0mの区間を含んでいても、その延長がおおむね20%までは差支えない。ただし、この場合連続して300mを超えてはならない。

(2) 縦断線形について

計画は自動車走行その他の支障がない限り現地盤からのかさ上げ量を一定とし縦断の修正は行わない。また、古いコンクリート橋等の路面には表層をかぶせてもよい。

(3) 工法について

i)簡易舗装要綱(日本道路協会発行)等を参考とすること。なお、一車線の道路(車道幅員が5.0m以下)で現在の大型交通量(台/日2方向)が150台以上の区間については、上層路盤の一部に安定処理を計上してもよい。

ii)極力在来砂利層を利用すること。

iii)積雪寒冷地域では耐摩耗性を有する工法としてもよいが、除雪計画のない区間及び交通量の少ない区間では一般の工法についても検討すること。

iv)特改三種については、残交通量を考慮して設計すること。

§6 補修

6―1 橋梁補修

(1) 事業箇所説明表により破損程度がよくわかるように整理すること。

(2) 補修工法及び工事中の交通処理方法を記載のこと。

6―2 舗装補修

6―2―1 工事設計の基本的な考え方について

幅員について

補修延長が長い箇所及び単年度では短かくても継続して補修の計画がある箇所は、幅員構成を考慮して設計すること。

6―2―2 軌道敷舗装補修工事の取扱いについて

国庫補助の補修工事に要する費用で、国庫補助の対象となる設計内容は次の通りである。

種別

|

100%対象となる設計内容

|

50%対象となる設計内容

|

|

剛質構造

|

路面より自動車荷重に対して必要な舗装厚部分まで

|

左記の超過する舗装厚部分及び路盤、路床

|

|

たわみ構造

|

舗装及び枕木間積材

|

道床、路盤、路床

|

(注)

1) レール、枕木及びその締結装置を除外する。

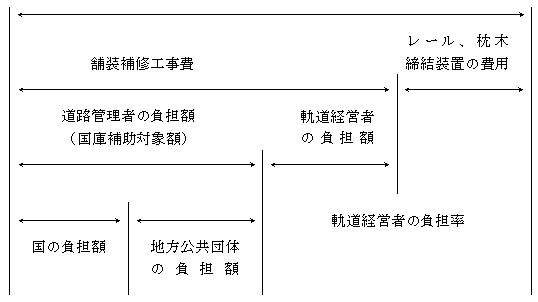

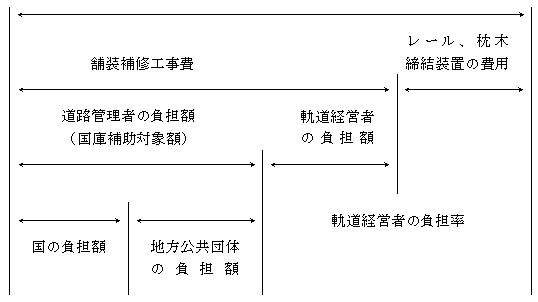

2) 軌道法第12条第2項の規定に基づき道路管理者と軌道経営者とが協議する費用負担の内容はおおむね次の通りである。

軌道敷舗装補修工事に要する費用

6―3 道路災害防除

6―3―1 法面保護工については、地質を事前に調査し適正な工法を検討すること。

6―3―2 落石覆工については、落石の大きさ、落石の量、落石の高さ等を充分調査し、適正な工法を検討すること。

6―3―3 道路橋にかかる応急対策については「河川管理施設等応急対策基準」に基づき河川管理者と橋梁管理者間で協議して実施すること。

§7 雪寒地域道路事業

7―1 工事設計の基本的な考え方について

7―1―1 改良事業(特に、特殊改良事業)との区別を明確にすること。

雪寒指定路線の改良長期計画を立て、改良事業との重複を避けるため、雪寒対策事業実施予定区間を明確にしておくこと。

7―1―2 流雪溝、路盤改良及び堆雪幅の確保の整備は、凍雪害防止事業として、また、消雪施設、スノーシェッド、防雪柵などは、防雪事業として実施するものとする。

7―1―3 凍雪害防止または防雪事業の整備は、下記条件に留意すること。

(1) 流雪溝及び消雪施設の施工箇所は舗装済(舗装と同時施工を含む)であること。

(2) 流雪溝、または、消雪施設の整備によって、機械による運搬排雪作業よりも、より経済的な除雪が期待できること。

7―2 凍雪害防止工設計方針

7―2―1 設計施工の取扱いについて

(1) 凍雪害防止工事の計画については極力一定幅員の確保に努め、部分的に一定幅員より狭い区間のある場合は別途費で一定幅員まで拡幅し、凍雪害防止工の投資効果を高めるよう配慮すること。

(2) 凍雪害防止工事の施工に関連して必要となる些少の線形修正は認める。(当該年度の施工延長の30%を限度とする)

(3) 縦断計画は従来の縦断勾配を安価に切土または盛土工で施工できる程度ならば多少の整正は差支えない。

7―2―2 道路の拡幅にともない、道路が改良される場合の費用負担について

(1) 補助対象事業は現道部の路盤改良及び嵩上げによって必要を生じた法面の整正、排水施設、路肩改良等とし、車道拡幅部分の路床、路体、路盤等は別途費にて負担とすること。

(2) 事務の簡素化を図るため、補助対象事業と別途費との合併施行の場合における費用負担方法については(3)の費用負担計算方式により行う。

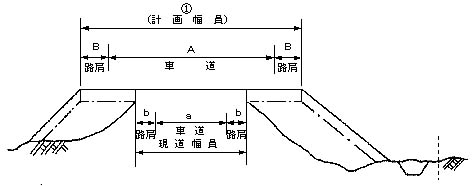

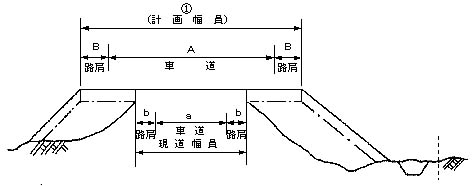

(3) 費用負担計算方式

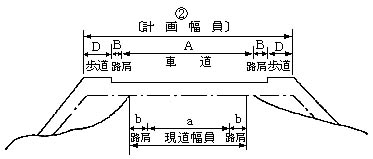

1){/補助事業費 C1=C×((a+2B)/(A+2B))/別途事業費 C2=C×((A−a)/(A+2B))/

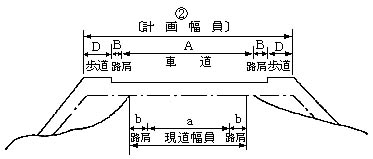

2){/補助事業費 C1=C×((a+2B)/(A+2B+2D))/別途事業費 C2=C×((A−a+2D)/(A+2B+2D))/

C:道路事業費(補助事業費+別途事業費)

A:計画車道幅員 B:計画部路肩(保護路肩を含む)

D:計画歩道幅員

a:現道幅員 b:現道部路肩

但し、費用割振りの対象となる費用は工事費のほか工事に直接関係ある用地費及び補償費、測量及び試験費などの費用を含むものとする。

(注) 現道の幅員は平均幅員で算定し、その路肩幅が明確でない場合は、路肩幅を0.5mとして車道幅員を算定するものとする。

7―3 防雪工の設計方針

1 スノーシェッドは、線形に合わせ、2車線を確保すること。

2 未改良道路については、将来の改良計画をも考慮しておくこと。

また、建築限界は舗装曲線部の拡幅、カント等も考慮して決めること。

3 消雪施設施工にあたっては、事前に地下水等の調査を十分に行うこと。

7―4 提出資料

7―4―1 事業箇所説明表

別紙(様式、雪寒―1)雪寒(凍雪害防止)事業箇所説明表によること。

7―4―2 管内図(地方道のみ)

7―4―3 縮尺5万分の1図による位置図(地方道のみ)

位置図記入要領は次によること。

箇所図作成要領

様式 雪寒―1

<別添資料>

§8 電線共同溝

8―1 工事計画上の注意事項

3―1に準ずる。この場合、3―1中「共同溝」とあるのは「電線共同溝」と読み替えるものとする。

なお、箇所別調書については、道路種別の合計を記入し、次段からその内訳(内定通知の箇所ごと)を記入すること。

また、設計書は内定通知の箇所ごとに作成すること。

8―2 工事計画書と同時に提出を必要とする資料

1) 電線共同溝箇所別概要書

様式 共同溝―1を用いて内定通知の箇所ごとに作成し、設計書には添付せず、担当係に提出すること。

この場合、様式、共同溝―1中、「共同溝」とあるのは「電線共同溝」と読み替えるものとする。

2) 記入要領

3―2 2)に準ずる。この場合、3―2 2)中、「共同溝」とあるのは「電線共同溝」と読み替えるものとする。

§9 交通連携推進道路事業

9―1 事業内容

様々な利用者の需要に対応したサービスを提供するため、各交通機関との連携を総合的に強化し、まちづくりと一体となった事業の推進を図ることを目的として、下記の事業を実施する。

1) 空港・港湾等アクセス道路

物流の高度化と交流の円滑化を図るため、空港・港湾等との連携を強化するもの(高規格幹線道路を除く)。なお、一般国道(補助)、都道府県道、市町村道の採択基準と同等の条件を満たすものに限る。

2) 交通結節点改善

交通結節点改善事業で実施する事業内容は、実施要綱で定められたものとする。ただし、道路敷地内は改築、道路敷地外は環境改善で実施するものとする。

なお、道路環境改善については、道路管理者において道路種別を決定すること。

3) 公共交通機関支援

道路交通の円滑化を図るため、道路を補完・代替するモノレール、ガイドウェイシステムその他の軌道系公共交通機関(路面電車を除く。以下「モノレール等」という。)並びに路面電車及びバスの利用促進を図るため、必要となる以下に定義する事業(特定交通安全施設等整備事業で実施するものを除く。)を実施するもの(高規格幹線道路を除く)。

(1) モノレール道等整備

モノレール等のインフラ部分の整備を主な目的として行う改築で次の基準のすべてに該当するもので事業費10億円以上のもの。

イ モノレール等の経営者が軌道法による特許を受けることが確実なものであること。

(注) 自動車利用から公共交通機関利用への転換により道路交通の円滑化が図られるものである場合は、鉄道事業法による許可(第3条事業の許可及び第61条ただし書許可)を受けたものについても軌道法による特許を受けたものと同等のものとして取り扱うことができる。

ロ モノレール等の経営者が地方公共団体又はこれに準ずるものであること。

ハ モノレールにあっては「都市モノレールの整備の促進に関する法律」(昭和47年11月17日法律第129号)によるモノレールであること。

ニ ガイドウェイシステムにあっては一般交通の用に供するものであってその路線の大部分が都市計画区域に存し、その都市計画区域に存する部分については、都市計画において定めるものであること。

(2) 路面電車走行空間改築事業

既存の道路区域内において路面電車の延伸・新設に係る走行路面、停留所等の整備を行う改築事業であり、次の基準のすべてに該当するもの。(但し、交通結節点改善事業に該当するものを除く。)

イ 路面電車の活用により道路交通の円滑化を図ることが可能となるものであること。

ロ 路面電車が走行する路線の大部分が都市計画区域に存し、その都市計画区域に存する部分については、都市計画において定めるものであること。

(3) バス関連走行空間改築事業

以下に掲げる計画・構想が策定されている地域内であって、その全体計画・構想において、道路交通の円滑化に資するバスの走行空間の改善等を目的とする改築事業及び補修事業。(但し、交通結節点改善事業に該当するものを除く。)

なお、一般国道(補助)、都道府県道、市町村道の採択基準と同等の条件を満たすものに限る。

イ 都市圏交通円滑化総合計画

ロ 広域交通基盤連携強化計画

ハ オムニバスタウン構想等バスの利用促進に関する計画

4) 踏切除却・改良事業

踏切道の除却・改良または鉄道との立体交差を整備する以下の基準のいずれかに該当する事業(ただし、沿道環境改善に該当するものを除く。)を実施するもの。

(1) 鉄道との平面交差が除却されるもののうち次の各号の一に該当するもの。

イ 踏切道等総合対策プログラムに位置付けられたもの。

ロ 踏切道改良促進法に基づいて指定されたもの。

ハ 日交通量と1日の遮断時間との相乗積がおおむね2,000台時/日以上で特に交通の障害となっているもの。なお、踏切道等総合対策プログラムに位置づけられた踏切の日交通量は、自動車交通量と自転車歩行者交通量の和とする。

ニ 鉄道の新設または改良工事と同時施行することが極めて有利と認められるもの。

ホ 改良計画区間中に含まれるもの。

ヘ 平面交差の除却されるもののうち緊急を要するもの。

ト 一次改築完了区間の踏切道(平面交差)について立体交差とするもの。

ただし、遮断時間の極端に少ないものを除く。

なお、都道府県道については全体事業費100万円以上、市町村道については全体事業費30百万円以上のものに限る。

(2) 踏切道の存在する鉄道との立体交差を整備するもののうち次の各号の一に該当するもの。なお、一般国道(補助)、都道府県道、市町村道の採択基準と同等の条件を満たすものに限る。

イ 既存の踏切道からの交通の転換により、踏切道を含む地域における安全かつ円滑な通行の確保を図るために行なわれるもの。

ロ 改良事業の進捗に伴い鉄道との交差部分に着手する必要が生じたもの。

(3) 踏切道の拡幅と当該踏切道の前後の区間の改築を一体的に実施するもの。なお、一般国道(補助)、都道府県道、市町村道の採択基準と同等の条件を満たすものに限る。

9―2 工事計画上の注意事項

1) 工事計画書の作成にあたっては、道路改良等の運用を参考にしながら行うものとする。

2) 交通事業者負担分を含めて実施する場合は、計画書は道路事業費、交通事業者負担分がわかるように作成すること。

設計様式第1―1

<別添資料>

設計様式第1―2

<別添資料>

設計様式第2

<別添資料>

設計様式第3

<別添資料>

設計様式第4

<別添資料>

設計様式第5

<別添資料>

設計様式第6

<別添資料>

II 特定交通安全施設等整備事業

1 事業内容

1)交通安全施設等整備事業費補助で実施する事業内容は次の工種とする。

(1) 歩道(歩道、歩行者専用道路)、自転車道(自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路)、横断歩道橋、地下横断歩道、中央帯、交差点改良、視距の改良、車両停車帯、路肩改良、登坂車線、付加車線、歩車共存道路

(2) 道路標識、自転車駐車場、道路情報提供装置、道路照明、自動車駐車場、(以下沖縄県のみ)防護柵、区画線、視線誘導標、道路反射鏡、地点標

2)交通安全事業地区一括統合補助で実施する事業内容は次のとおりである。

上記1)に掲げられた工種及び付随して実施する電線共同溝、道路交通環境改善促進事業及び道路の改築事業

2 〔様式3〕箇所別調書について

〔様式3〕の箇所別調書の記入方法

i)事業の目的には交通安全施設等整備事業費補助又は交通安全事業地区一括統合補助と記入し、別葉とする。

ii)路線名の最初には各道路種別の合計を記入し、その次の段から設計書単位に箇所別を記入すること。

iii)通学路事業として内定通知された分(市町村道のみ)の箇所は摘要欄に(通)と記入すること。

3 工事/計画/設計/書記載上の注意

(1) 設計書とは各箇所ごと又は数箇所にまとめて執行する方が適当な場合は数箇所まとめた分とする、なお、設計書には道路種別ごとの通し番号を付けること。

1) 事業費総括表、本工事費の内訳表、附帯工事費内訳表、測量及び試験費内訳表、用地費及び補償費内訳表、機械器具費内訳表及び営繕費内訳表はI§1―1の様式に準じ作成し、審査時に提示すること。ただし、事務処理上必要がある場合は、提出を求めることがある。

なお、事務費は各道路種別事業費計(交通安全事業地区一括統合補助にあっては、当該地区の事業費計)に対する率により算出し、その額を各設計書単位に分配する。

2) 設計概要書(様式1)

交通量は、原則として最新の道路交通センサスの結果を用いること。11)(2)の工種については省略する。

延長は完成予定延長とする。

交通安全事業地区一括統合補助については、当該地区ごとに作成すること。

(2) 管内図

都道府県管内図(規模の大きい都市で特に必要があるときは、都市計画図を用いてよい。)に設置する施設を下記の色別記号により記入すること。

記

|

指定道路の区間

|

|

|

黒実線

|

──

|

|

歩道

|

|

|

橙色実線

|

──

|

|

|

|

|

|

|

|

横断歩道橋

|

|

|

赤色丸印

|

○

|

|

地下横断歩道

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

交差点改良

|

|

|

青色丸印

|

○

|

|

視距の改良

|

|

|

青色角印

|

□

|

|

中央帯

|

|

|

緑色実線

|

──

|

|

自転車道

|

|

|

緑色点線

|

……

|

|

車両停車帯

|

|

|

茶色丸印

|

○

|

|

路肩改良

|

|

|

青色実線

|

──

|

|

登坂車線

|

|

|

茶色実線

|

──

|

|

付加車線

|

|

|

茶色破線

|

……

|

|

道路照明

|

|

|

橙色丸印

|

○

|

|

道路標識(オーバーハング型)

|

|

|

赤色三角印

|

△

|

|

〃(オーバーヘッド型)

|

|

|

赤色三角二重印

|

|

|

道路情報提供装置

|

|

|

赤色角印

|

□

|

|

自転車駐車場

|

|

|

茶色菱形印

|

◇

|

|

自動車駐車場

|

|

|

茶色菱形二重印

|

|

4 設計図

下記の○印を付した図面をもって説明し、審査後持ち帰ること(必要がある場合は、提出を求めることがある。)。

記

|

|

縮尺

|

平面図

1/1,000〜1/50

|

一般図

1/200〜1/50

|

横断図

|

|

工種

|

|

|

|

|

|

歩道

|

|

○

|

|

○

|

|

横断歩道橋

|

|

○

|

○

|

|

|

地下横断歩道

|

|

○

|

○

|

|

|

交差点改良

|

|

○

|

|

|

|

車両停車帯

|

|

○

|

|

|

|

自転車道

|

|

○

|

|

○

|

|

中央帯

|

|

○

|

|

|

|

路肩改良

|

|

○

|

|

|

|

登坂車線

|

|

○

|

|

○

|

|

付加車線

|

|

○

|

|

○

|

|

道路照明

|

|

○

|

|

|

|

道路標識

|

|

○

|

|

|

|

道路情報提供装置

|

|

○

|

|

|

|

自転車駐車場

|

|

○

|

|

○(標準)

|

|

自動車駐車場

|

|

○

|

|

○(標準)

|

ただし、横断歩道橋、地下横断歩道、橋架による歩道設置の3種類については出来る限り、平面図、側面図、横断図を同一の図面にまとめるものとする。

なお、説明に特に必要な図面またほ写真等は、適宜準備すること。

様式1(表)

<別添資料>

III 国庫債務負担行為(用地先行取得)実施/計画/設計/書

1 様式

/(1) 用地測量費内訳書/ (2) 用地費及び補償費内訳書/}1 一般国道及び地方道改修事業の設計様式第3及び第4に準ずる。

(3) 直接管理費内訳書 別紙設計様式2

(4) 利子支払額計算書 〃 3

(5) 先行取得要件該当理由書

先行取得の対象となる土地について、国土交通事務次官等から通知される要件に該当する旨明記するものとし、また、地価高騰、移転物件が多数建設等により数年後に取得が困難である場合には、参考資料として「附近地の地価推移表」(別紙様式)を理由書の末尾に添付すること。

(6) 土地価格評価調書 提示のみで足りるものとする。

(7) 添付図面

イ 位置図 1/50,000程度 実施箇所は赤色で記入する。

ロ 平面図 1/500〜1/1,000程度 〃

ハ 写真及び縦横断面図等 必要に応じ提出する。

2 用地補償国債の実施/計画/設計/書の様式については、上記1の様式(1)(2)(6)及び(7)を準用するものとする。

設計様式2

<別添資料>

設計様式3

<別添資料>

別紙様式

<別添資料>

IV 未買収道路用地処理費(沖縄県)

1 設計書

イ)未買収道路用地処理費総括表…別紙様式第1によるものとする。

ロ)測量及び試験費内訳…設計様式第3によるものとする。

買収及び賃借に係るものについては、一括計上し、調査費も同様式とし、別葉で作成する。

ハ)用地費及び補償費内訳…設計様式第4によるものとし、路線別に買収費についてのみ作成する。

ニ)未買収道路用地取得計画路線別調書については、別紙様式2によるものとする。

2 設計書に添付する路線図

路線図…縮尺は、10万分の1程度(一般国道は5万分の1)とし、買収箇所については、当年度実施区間を赤色実線、前年度まで実施区間は黒色実線、翌年度以降残区間は赤色点線、賃借区間については青色実線で示すこと。

調査箇所については、調査区域を赤色で薄く塗りつぶすこと。

3 設計書提出の際、必要と考えられる明細資料は、手持資料として用意すること。

別紙様式第1

<別添資料>

別紙様式第2

<別添資料>

V 道路交通環境改善促進事業

1 事業内容

道路交通環境改善促進事業費補助で実施する事業内容は、要綱・要領で定められたものとする。

2 [様式3]箇所別調書について

[様式3]箇所別調書の記入方法

I)事業の目的には道路交通環境改善促進事業費補助と記入する。

II)路線名には実施主体、箇所には地区名を記入する。

3 工事/計画/設計/書記載上の注意

1) 事業費総括表、本工事費の内訳表、附帯工事費内訳表、測量及び試験費内訳表、用地費及び補償費内訳表、機械器具費内訳表及び営繕費内訳表はI§1―1の様式に準じ作成し、審査時に提示すること。ただし、事務処理上必要がある場合は、提出を求めることがある。

2) 道路交通環境改善促進事業の整備計画

4 設計図

平面図(1/50〜1/1,000)、一般図(1/50〜1/200)をもって説明し、審査後持ち帰ること(必要がある場合は提出を求めることがある。)。

VI 沿道環境改善事業

1 箇所の取扱い

沿道環境改善事業においては、1県1路線を1箇所として扱うこと。

2 工事設計書の様式について

設計様式は、I§1―1の様式に準じる。

3 工事設計書に添付する書類等について

管内図(1/5万)の作成は、それぞれの工種に応じて改築系事業、補修系事業の分類に記入する。記入要領は、通常の「道路改築」の扱いに準ずる。但し、平面図には、最近3ケ年の沿道環境(大気質、騒音)の現況を記入すること。

また、沿道環境改善計画に基づいて行う他の沿道環境改善事業や有料道路における緊急環境対策事業が当該事業の近傍で行われている場合は、その事業内容(事業種類、規模、事業実施年度)を記入した図面(縮尺適宜)を作成すること。

○除雪事業の取扱要領について

(平成13年3月30日)

(国道総第589号)別紙2

(関係道府県知事・関係指定市長あて道路局長通知)

I 除雪事業の計画基準等について

(除雪事業の実施基準)

1 積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画に基づき実施する国庫補助除雪事業は、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(以下「雪寒法」という。)により指定された路線のうち重要な路線を対象とし、機械力を主体にして行うものとする。

(除雪事業の採択基準)

2(1) 日交通量がおおむね300台以上の区間で道路の交通の確保が特に必要であるもの、または、日交通量300台未満の区間であっても日交通量がおおむね150台以上で、一般国道、その他重要な路線または代替路線のない道路とする。

(2) バス路線で民生の安定上特に必要なもの

(除雪計画路線の選定)

3 除雪計画路線の選定は、内示事業量及び事業費並びに除雪路線網等を勘案の上採択基準に適合する路線のうちから選定するものとする。

なお、除雪路線は主要交通網を確保するという観点から局所的な交通量にとらわれることなく、道路の状況(幅員狭小、人家連たん、線形不良、なだれ発生箇所等)について十分検討し合理的に選定されるよう、地方整備局及び隣接府県との連絡を密にして計画すること。

(作業の区分)

4 除雪作業の種類とその標準は次のとおりとする。

(1) 除雪作業はその作業の形態から除雪工、運搬排雪工、消雪工、薬剤散布工及び歩道除雪工に分類する。

(2) 除雪工とは道路上の積雪を除雪機械により路側に排除する作業の総称とし、新設排除作業、拡幅作業、路面製正作業からなる。

(3) 運搬排雪工とは市街地の人家連たんする道路等にあって、道路上に降雪を堆積させることなく除去する必要があり、しかも路側に排除することが不可能な箇所において積込機等によりトラックに雪を積んで雪捨場に運搬排雪する作業をいう。

(4) 消雪工とは市街地の人家連たんする道路等で、道路上の積雪を地下水、河川水等を利用して融かす方法を総称し、散水消雪工、無散水消雪工等からなる。

(5) 薬剤散布工は、急坂路、交差点、日陰等の路面凍結の発生を未然に防ぐ等のために薬剤の散布を行う作業をいう。

(6) 歩道消雪工とは、雪みち計画に基づき実施されるものと試験除雪として実施される歩道除雪のことをいう。

(7) 除雪工は以上の工種に分類されることから、一般に雪庇処理等は除雪事業の対象とはしない。

(計画雪量)

5 除雪計画において想定する計画雪量(最大積雪量、降雪量、降雪量累計等)は最近5箇年間以上の累計平均値とする。

計画に使用する雪量は出来る限り気象台測候所資料、JR雪量統計等を用いるものとするが、適当な資料がない場合には手持資料等により、推定するものとする。この場合には、翌年度以降の除雪計画に資するため必要に応じ雪量観測等を実施し、雪量統計を作成すること。

注)最大積雪量:毎日の積雪量(深度cm)中当該年度の最大値をいう。

降雪量:1日に降雪した量(新積雪の深度cm)をいう。

降雪量累計:毎日の降雪量の当該年度累計値をいう。

II 実施設計書等について

1 実施計画書は内示された事業量及び事業費に基づき道路種別(一般国道、主要地方道、一般道府県道の別)に作成する。

2 様式2における費目は本工事費、測量及び試験費、機械器具費、営繕費及び事務費とする。

3 機械器具費における、除雪機械の定期整備に要する費用を計上する場合は、国庫補助除雪事業とその他の事業との当該年度における走行km数または稼働時間数等の比率により算定するものとする。

機械器具費の標準率は、本工事費のうち調整機械による除雪費及び委託除雪を除く除雪費の30%以内を原則とする。

4 直接工程に関係のある定数職員の給与に関する費用(除雪事業のオペレーター等)については事務費の制限率にかかわりなく計上できるものとし、様式1の本工事費に( )外書きとして記入する。

5 実施計画書は各道路種別ごとに作成し、実施設計書附表1―8までを一式としたもの及び全除雪補助対象路線を一枚の図面に記入した除雪路線網図を地方整備局担当課に1部提出すること。(設計書及び附表はA4版とする。)

6 路線図

(1) 除雪路線網図作成

除雪対象路線について図面を下記に基づき作成すること。必ずA4版に折って提出すること。

1) 図面は20万分の1程度の県管内図を用いる。

2) 積雪地域を赤で縁取る。ただし全道府県が積雪地域である場合には必要がない。

3) 道路種別を色分けする。

一般国道

指定区間:黒色

指定区間外:紫色

主要地方道:緑色

一般道府県道:茶色

4) 公共除雪路線及び単独除雪路線は下記傍線で表す。

公共

2車線以上確保路線:(除雪区分:第1種及び第2種)赤色片側実線

1車線確保路線:(除雪区分:3種)赤色片側点線

単独

2車線以上確保路線:(除雪区分:第1種及び第2種)黄色片側実線

1車線確保路線:(除雪区分:3種)黄色片側点線

5) 運搬排雪実施箇所は丸で囲み運搬排雪箇所であることを明記すること。

6) 消雪区間は青色傍線で表すこと。

7) 雪量の資料を得た測候所及びその他観測所を明示する。

なお、指定雪量観測点は当該測候所を○で囲むこと。

気象台観測所 ●指定雪量観測所

JR観測所 ●

その他 △

8) 除雪拠点及び機械配置所を明示する。

除雪拠点 ◎(除雪ステーション等)

機械配置所 ○

9) 冬期閉鎖区間については、黒色×印で表す。

(2) 雪寒指定路線図

毎年4月1日現在における雪寒道路指定路線について下記に基づき作成する。必ずA4版に折って提出すること。

1) 図面の20万分の1程度の県管内図を用いる。

2) 雪寒地域を赤で縁取る。ただし全道府県が雪寒地域である場合には必要がない。

3) 道路種別を色分けする。

一般国道

指定区間:黒色

指定区間外:紫色

主要地方道:緑色

一般道府県道:茶色

4) 道路種別ごとに延長を記入した表を作成し、雪寒指定路線図に添付する。延長については、毎年4月1日現在のものとする。

雪寒指定路線延長

単位:km

|

道路種別

|

雪寒地域道路

|

積雪地域道路

|

寒冷地域道路

|

|

一般国道(補助)

|

|

|

|

|

主要地方道

|

|

|

|

|

一般道府県道

|

|

|

|

|

計

|

|

|

|

なお、路線図の提出は当初実施設計時の時のみでよい。

7 その他

(1) 実施設計にあっては、いたずらに除雪目標を上げて実行不可能となることのないよう現有の除雪能力及び内示事業費を勘案の上決定すること。

(2) 除雪事業は直営により実施することを原則とするが、オペレーターの不足等の事業によっては他に機械を貸与して事業を実施することができる。

また、保有機械の不足等によりやむを得ない場合には他により除雪機械を調達して事業を実施すること、および、オペレーター、保有機械の不足により、委託除雪することを妨げない。

(3) 様式は変更の際に準用するものとし、変更前後を二段書き(上段変更前、下段変更後)とする。

様式1

<別添資料>

様式2

<別添資料>

III 標識工設置内容

1 スノーポール

(1) 目的

スノーポールは、積雪地域の冬期間の道路における除雪の作業目標とするため路側等に設置する。

(2) 設置基準等

イ) 規格

スノーポールの設置については堆雪状況等に応じて決めるものとし、鋼材・合成樹脂・木材・竹等を材料としたものを用いる。

スノーポールは、視認性を考慮し白色のペイント地に赤色の反射シートまたは赤色塗料を使用したゼブラ模様を標準とする。

スノーポールの長さについては、積雪深に応じ決定する。

ロ) 設層位置

設置位置及び間隔については、道路構造、堆雪状況、吹雪の影響及び沿道状況等を考慮し決定するものとする。

2 工作物及び障害箇所等の標識

(1) 目的

除雪作業を安全確実に施工し、除雪による道路構造物の破損を防ぐため、橋梁・防護柵・縁石・水抜・マンホール等を標示する。

(2) 設置基準等

イ) 設置例

橋梁

|

|

(注)

・寸法(縦×横)

12cm×45cm

・色彩

矢印は赤色、文字又は記号は黒色

|

縁石

|

|

|

|

防護柵

|

|

|

|

水抜

|

|

|

|

マンホール

|

|

|

ロ) 設置位置

設置位置については、道路構造、除雪方法及び沿道状況等を考慮し、必要に応じて設置するものとする。

3 除雪案内板

(1) 目的

積雪地域における冬期の道路交通の安全及び円滑化を図るとともに不測の事故を未然に防止するため設置するものである。

(2) 設置位置

除雪案内板は、除雪路線の主要な分岐点、主要都市の出入口、その他必要な地点に設置する。

ただし、既設のA型・B型・C型情報板が設置されている箇所は除く。

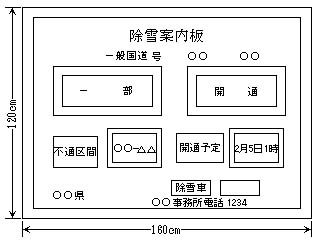

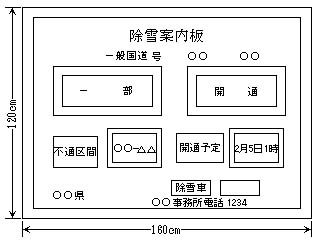

(3) 標示例

除雪案内板の例

注)

1 標示内容

路線名 区間

当該区間の通行の可否

不通区間 開通予定

当該区間における除雪車の存否

道路管理者 除雪実施事務所名及び電話

2 当該区間の通行の可否、不通区間、開通予定及び当該区間における除雪用機械の存否を表示するものは、標示板に取り付けることとし、その表面及び裏面の表示は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 区間を表示するもの「全区」及び「一部」

(2) 通行の可否を表示するもの「開通」及び「不通」

(3) 除雪車の存否を表示するもの「作業中」及び「なし」

3(1) 文字のうち区間を表示するもの及び当該区間の通行の可否を表示するもの、「不通区間」及び不通区間を表示するもの、「開通予定」及び開通予定を表示するもの、「除雪車」及び除雪車の存否を表示するもの、並びに縁線:赤色

(2) (1)に掲げる文字以外の文字を表示する部分:若草色

(3) 地のうち(1)に掲げる文字を表示する部分:若草色

(4) (3)に掲げる以外の地:薄だいだい色

IV 除雪事業実施確認調書等について

除雪事業の実施確認に資するため土木事務所等において作成し保管するものとする。

1 交通確保状況の確認簿

除雪計画路線の除雪が除雪区分に応じた除雪目標に対してどの程度実施され、かつ、交通が円滑に確保されたか否かを確認するための資料として、別紙交通確保状況確認簿(様式―1)を作成し、毎日の交通確保区間、除雪車の運行状況、降雪状況等を記録し土木事務所単位にとりまとめるものとする。

なお、交通確保状況確認簿には図面を添付すること。

除雪区分の標準を示せば以下のとおりである。

区分

|

日交通量のおよその標準

|

除雪目標

|

|

第1種

|

1,000台/日以上

|

2車線以上の幅員確保を原則とし、異常な降雪時以外は常時交通を確保する。

異常降雪時においては降雪後約5日以内に2車線確保をはかる。

|

第2種

|

500〜1,000台/日未満

|

2車線幅員確保を原則とするが、状況によって、1車線幅員で待避所を設ける。

異常降雪時には約10日以内に2車線または1車線の確保をはかる。

|

第3種

|

500台/日未満

|

1車線幅員で必要な待避所を設けることを原則とする。状況によっては一時交通不能になってもやむを得ない。

|

|

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport

|