国土交通省Q&A

|

災害に備えて、港湾ではどのような対策を考えていますか?

|

|

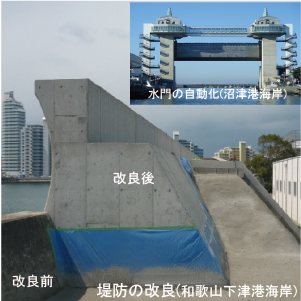

島国日本では、食料や石油、自動車などの輸出入貨物のうち99.7%を船で運んでいて、その玄関口である港湾(船が停泊し、旅客の乗降や、貨物の積み下ろしをする所。みなと。)は、皆さんの暮らしを支える重要な役割を果たしています。 港湾では、地震に備えて、地震に強い岸壁の整備などを進めています。また、津波・高波などから人や家・工場などを守るため、堤防の整備、水門の開閉の自動化などを行っています。さらに、ハザードマップ(地震・台風・火山噴火などの災害を予測した地図)の普及や避難訓練の実施など被害をできるだけ減らす方策にも取り組んでいます。 令和6年に発生した能登半島地震では、被災地に水や食料、燃料などの支援物資や復旧・復興のための資材などを船で運ぶなど港湾が活躍しました。 |

|

|

|

参考ページ: 港湾における災害対策の紹介(http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk7_000003.html)

|

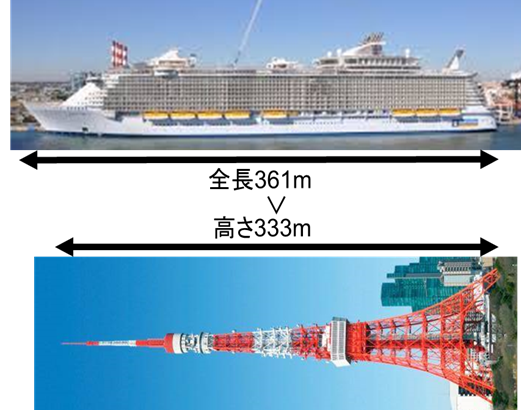

クルーズ船とはどんな船ですか?寄港する日本の港はどこですか?

|

|

寄港した各地で観光をしながら、船の旅を楽しむ客船のことをクルーズ船といいます。クルーズ船には、船内に客室、レストラン、シアタ-、プールなどの他、医務室、託児所、ショッピングアーケードなども備えており、ホテルがそのまま移動するような感覚で旅行が出来るので、若者から高齢者、家族連れにも適した旅行スタイルです。 大型のクルーズ船では、約5,400人(約2,700室)が乗船でき、船の長さは361mで、東京タワーを横にした長さを超えるものもあります。 日本の各港湾にもさまざまなクルーズ船が寄港していて、2018年には日本国内の139の港湾に寄港しています。その中でも博多港や那覇港、長崎港では、1年間に200回以上寄港しています。 また、寄港した港では歓迎セレモニーなどで観光客を賑やかに迎えます。近くの港にクルーズ船が寄港するするときは見に行ってみてはいかがでしょう。

|