国土交通省Q&A

鉄道(てつどう)

Q 新幹線は誰が作りますか?

Q 新幹線のルートは誰が決めますか?

Q 新幹線が開通することによってどのように便利になりますか。その反面、その地域の良さがなくなってしまいませんか?

Q 東京の鉄道にはどのような問題があり、どのような対策をとっていますか?

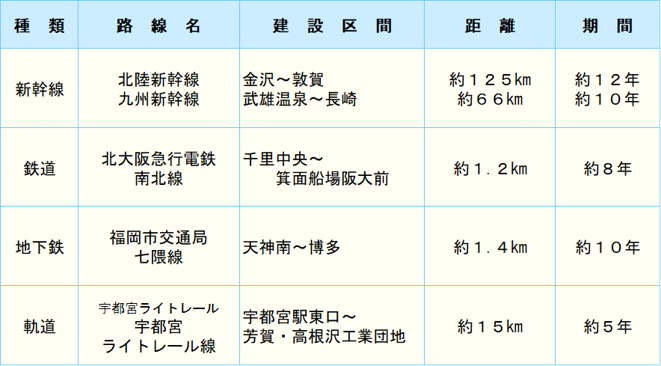

Q 鉄道の建設には何年かかりますか?

Q 鉄道をつくる費用はどこが負担していますか?

Q 廃線となってしまった路線の管理はどのように行われていますか?

Q 鉄道の運転士になるにはどうすればいいですか?

|

新幹線のルートは誰が決めますか? |

|

昭和39年に東海道新幹線が開業して以降、新幹線による全国的な鉄道網の整備をし、国民の経済の発展と生活領域の拡大、地域の振興を図るため、全国に新幹線を作る計画ができました。現在は、この計画に基づいて建設されています。 この時に計画された路線の中で整備を進めるべきとされた新幹線について、国土交通大臣が指名した建設主体が、新幹線を作ることによって環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ調査、予測、評価を行って、その結果を公表します。その上で、様々な方から意見を聴いて、詳細な駅位置・ルートを検討します。これらの検討を踏まえ、建設主体が工事実施計画について国土交通大臣の認可を受けることにより、ルートが決定します。

|

|

新幹線が開通することによってどのように便利になりますか。その反面、その地域の良さがなくなってしまいませんか?

|

|

新幹線は、国土の骨格となる高速交通機関であり、その整備により、移動時間が大幅に短縮されます。例えば、九州新幹線が平成23年に博多から鹿児島中央まで全線開業した結果、博多・鹿児島中央間は、1時間17分(2時間23分短縮)となりました。また、北陸新幹線が平成27年に長野から金沢まで、令和6年に金沢から敦賀まで開業した結果、東京・金沢間は2時間28分(1時間19分短縮)、東京・福井間は2時間51分(36分短縮)となりました。 新幹線の開業により、沿線地域にはたくさんの人々が訪れ、地域開発や経済の活性化に大きな効果があります。一例として、九州新幹線(武雄温泉・長崎間)が開業した結果、利用者数は2年間で約500万人となり、沿線地域では新たな「まちづくり」が進んでいます。 また、リニア中央新幹線が開業すれば、東京・名古屋・大阪が1時間圏となり、ワーケーションや二地域居住などの新しい働き方や住まい方など、様々な生活スタイルや価値観の実現を支えるインフラとなります。 このように、新幹線などの鉄道ができることによって、人々にとって移動が便利になるとともに、さらにその地域が発展するものと考えています。現在建設中の北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)やリニア中央新幹線(品川・名古屋間)、今後整備が予定される北陸新幹線(敦賀・新大阪間)や九州新幹線(新鳥栖・武雄温泉間)、リニア中央新幹線(名古屋・新大阪間)が1日でも早く開業することで、新幹線の効果がさらに広がることが期待されます。

|

|

東京の鉄道にはどのような問題があり、どのような対策をとっていますか?

|

|

鉄道は、地球環境にとてもやさしい乗り物で、1人を1㎞運ぶのに排出する二酸化炭素はマイカーの約1/9です。このため、通勤・通学や買い物、旅行などで乗り物に乗るときによりたくさんの人に鉄道を使ってもらえるよう、各鉄道会社や国土交通省は以下のような様々な取組によって、鉄道をより便利にするための努力をしています。 ○車内混雑の解消に向けた取組 東京の鉄道は、多くの路線では、通勤や通学の時間を中心に、非常に車内が混み合っています。どのくらい混み合っているかというと、座席が満席なのはもちろんのこと、立って乗っている人と人の間隔が狭く、新聞などを広げて読むのが難しいくらいです。 このため、路線を新たに建設して、通勤通学方法の選択の幅を増やしたり、迂回しなければ行けなかった駅の間に新たな線路を引いて、余計な乗り換えを減らしたりするなど、鉄道の整備に関する対策を行っているほか、企業に対して、通勤の時間が集中しないよう、仕事が始まる時間をずらしてもらうように呼びかけたりといった対策も行っています。こういった対策の結果、徐々にではありますが、年々混雑は解消されてきています。 ○ICカード乗車券の導入 首都圏の鉄道においては、ICカード乗車券を導入して複数の会社の間でお互いに利用できるようにすることで、乗り換えるたびに乗車券を購入する手間を省き、鉄道を利用する人にとって便利なサービスを提供しています。 ○ホームの安全性の向上 ホーム上が非常に混雑する駅では、ホームからの転落事故を 防止し、目の不自由な方やお年寄りなど全ての人々が安心して 鉄道駅を利用できるようにするため、ホームドア(可動式ホーム 柵)を設置しています。 ただし、ホームドアの設置には、扉数の異なる列車への対応や、 多額の設置費用といった課題があるため、国土交通省では、設置 費用の補助や技術開発により、ホームドアの整備を推進しています。

|

|

鉄道をつくる費用はどこが負担していますか? |

|

日本の鉄道は、一部の地下鉄・路面電車を除き、全て民間会社が運営しています。このため、基本的には、普通の会社と同じように、会社が建設資金を借り入れて鉄道を建設し、その後お客さんから受け取る運賃で返済しています。 しかしながら、新幹線や地下鉄、大都市の鉄道の複々線化などは、多くの費用がかかりますし、またこれらの鉄道により、その地域のみならず広く日本全体の人々が便利になることから、こうした鉄道の建設に当たっては、国や地方自治体が建設費の一部を補助しています。特に現在建設中の新幹線については、施設の貸付を受けるJRから鉄道建設・運輸施設整備支援機構へ支払われる貸付料収入を充てた残りを、国と地方とで負担しています。

|

|

鉄道の運転士になるにはどうすればいいですか?

|

|

鉄道の運転士さんになるには、列車を運転するための専用の運転免許が必要です。運転士さんには、安全に運転するためのルールや車両の構造に関する知識、列車を確実かつ安全に運転できる技能などが求められます。これらの知識や技能などを十分に持っているかを確認する試験に合格すると運転免許が与えられ、晴れて運転士さんになれます。

|