vol.7... クイズでチェック! 足元の災害リスク

大地のルーツを知る

インタビュー: 今尾恵介さん

「想像」という大人の地理学

今回は水害・土砂災害と地名との関係や、地理情報の活用について探るべく、

地図・地名や鉄道に関する著書が多数おありの、

今尾恵介さんにお話を伺ってきました。 中学生の時に地図の世界に入り込み、

今では海外のものも含めて、1万点以上の地図をお持ちだそうです。

そんな今尾さんに、地図や地名をみる面白さや、

想像力を働かせることの大切さについて教わってきました。

地図・地名や鉄道に関する著書が多数おありの、

今尾恵介さんにお話を伺ってきました。 中学生の時に地図の世界に入り込み、

今では海外のものも含めて、1万点以上の地図をお持ちだそうです。

そんな今尾さんに、地図や地名をみる面白さや、

想像力を働かせることの大切さについて教わってきました。

精緻に描かれる地形図

今昔を比較する面白さ

Q. どうして地図に興味をお持ちになったのですか?

精緻に描かれていることに感動を覚える

自著でもっぱら扱っているのは国土地理院の地形図です(※地図記号などを使って、その土地の地形を細かく示した地図)。中学1年生の時に授業で習うのですが、1:25000の縮尺の地形図を初めて見て、一目惚れというか、ハマってしまいました。それまでは日本全図や神奈川県全図のように、小縮尺の地図をよく見ていましたが、1:25000という縮尺の大きな地図を見たのは初めてで、学校の校舎の配置が正しく描かれていたことと、プールが青で印刷されていて、通学路もその通り、太い道は太く、細い道、植生に至るまできちんと描かれていました。

このように、最初に魅力を感じたのは地図が非常に「精緻に」描かれていたことです。一般的に鉄道模型や昆虫など、精密にできているものに魅力を感じる年頃ですが、私の場合は地形図だったということでしょうか。その後すぐに、自分で架空の地形図を作って、勝手に街を創って遊んでいました。

違う景色が広がる地形図

地図がだんだん読めるようになってくると、自分の行ったことのない土地に興味を持つようになりました。北海道(道東)の地図を買ってまず驚いたのは、人がいないことでした。ともかく閑散としていて、牧草地、森や湿原がたくさんあるのです。その次は沖縄を買って、ますますハマり込んで行きました。自分の住んでいるところと違う世界が広がっていることが、地形図を見て感じられるのです。また、小学5~6年には時刻表に興味を持っていたので、鉄道の路線があるところがどのようになっているか、「鉄道的」にみて面白い所の地図をどんどん買い集めました。

今と昔を比較できる面白さ

社会人になって、明治期の1:20000地形図や戦前の地形図など、古い地図が手に入ると、新旧の比較ができるようになり、とても面白くなっていきました。新旧を比較すると、鉄道の廃線跡が細道として残っているとか、ずっと森ばかりの丘陵地だったところに、雛壇状の開発地が出来ているとか、「土地の激変」が手にとるようにわかって面白かったのです。その辺が地形図の魅力ですね。

地図の道路は実際より太い!?

地形図を見慣れてくると、そこの実際の景色がよく見えてきます。地図というのは情報の取捨選択があって、より重要なものは太く大きく描く、いらないものは捨てています。例えば、1:25000の縮尺の地図上で、1mmの幅で描かれている道路は25mの幅があることになりまが、実際はそうではなく、重要な道路は地図上で太く誇張して描かれているのです。

三次元の情報と新旧の時間軸、そういう意味で、これまで蓄積された地形図の情報量は非常に多いです。 また、地図に描かれている記号の集まりがどんな「風景」を描写しているのか、想像してみるのも面白いですよ。

今昔を比較する面白さ

Q. どうして地図に興味をお持ちになったのですか?

精緻に描かれていることに感動を覚える

自著でもっぱら扱っているのは国土地理院の地形図です(※地図記号などを使って、その土地の地形を細かく示した地図)。中学1年生の時に授業で習うのですが、1:25000の縮尺の地形図を初めて見て、一目惚れというか、ハマってしまいました。それまでは日本全図や神奈川県全図のように、小縮尺の地図をよく見ていましたが、1:25000という縮尺の大きな地図を見たのは初めてで、学校の校舎の配置が正しく描かれていたことと、プールが青で印刷されていて、通学路もその通り、太い道は太く、細い道、植生に至るまできちんと描かれていました。

このように、最初に魅力を感じたのは地図が非常に「精緻に」描かれていたことです。一般的に鉄道模型や昆虫など、精密にできているものに魅力を感じる年頃ですが、私の場合は地形図だったということでしょうか。その後すぐに、自分で架空の地形図を作って、勝手に街を創って遊んでいました。

違う景色が広がる地形図

地図がだんだん読めるようになってくると、自分の行ったことのない土地に興味を持つようになりました。北海道(道東)の地図を買ってまず驚いたのは、人がいないことでした。ともかく閑散としていて、牧草地、森や湿原がたくさんあるのです。その次は沖縄を買って、ますますハマり込んで行きました。自分の住んでいるところと違う世界が広がっていることが、地形図を見て感じられるのです。また、小学5~6年には時刻表に興味を持っていたので、鉄道の路線があるところがどのようになっているか、「鉄道的」にみて面白い所の地図をどんどん買い集めました。

今と昔を比較できる面白さ

社会人になって、明治期の1:20000地形図や戦前の地形図など、古い地図が手に入ると、新旧の比較ができるようになり、とても面白くなっていきました。新旧を比較すると、鉄道の廃線跡が細道として残っているとか、ずっと森ばかりの丘陵地だったところに、雛壇状の開発地が出来ているとか、「土地の激変」が手にとるようにわかって面白かったのです。その辺が地形図の魅力ですね。

地図の道路は実際より太い!?

地形図を見慣れてくると、そこの実際の景色がよく見えてきます。地図というのは情報の取捨選択があって、より重要なものは太く大きく描く、いらないものは捨てています。例えば、1:25000の縮尺の地図上で、1mmの幅で描かれている道路は25mの幅があることになりまが、実際はそうではなく、重要な道路は地図上で太く誇張して描かれているのです。

三次元の情報と新旧の時間軸、そういう意味で、これまで蓄積された地形図の情報量は非常に多いです。 また、地図に描かれている記号の集まりがどんな「風景」を描写しているのか、想像してみるのも面白いですよ。

今尾恵介さん (作家・地図研究家)

1959年横浜市生まれ。中学生の頃、国土地理院の地形図に一目惚れし、地図を読み始める。音楽出版社勤務を経て独立し、『地名の社会学』(角川選書, 2008年)、『地名の謎』(ちくま文庫, 2011年)等、地図や地名、鉄道を題材とした著作を多く発表。一般財団法人日本地図センター客員研究員、日本地図学会評議員。

1:25000地形図は、国土地理院地図(ウェブサイト >)で閲覧することができます。

古い地形図は国土地理院でコピーを取得できます。また、新旧の地図を比較して見られる地図も、大学の先生によって『今昔マップ on the Web』として公開されています。現在の図とリンクさせて古い地図を見ることができ、とても優れています。

地名には確かに由来がある。

ただし、地名に惑わされない

Q. 「地名」が最近話題になっているようです。地名とはそもそも、どんなものでしょうか?

過去の災害を表すことはあるが、必ずしも土地と地名はリンクしていない

この特集の本編でも紹介されているように、ハケとか、ママが崖を表す地名であることが知られていますし、地名が過去の災害を反映しているという側面は確かにあります。常に崩れる所や、水に浸かることが地名になったりしています。しかし、必ずしも土地と地名はリンクしていません。「ここは危ない地名」だと決めつけて、土地の評価を下げてしまうのは不当なことです。

人名が地名になる、沼地を見下ろす場所に沼がつくこともある

現在、地名は行政区画についています。例えば、大字に「フケ」という湿地を表す地名がついていたとします。一つの村落を代表して、低湿地があるのでフケという地名をつけたとしますが、その村落は自然堤防上など、微高地にあるのが普通です。浸水の危険があるところも、ある程度安全なところも、地名はある一定のエリアをカバーしていますから土地の条件は一様ではなく、誤解が生じます。

たとえば、「沼」という字が危ないという情報が流布しているとしても、沼田さんという人が開拓した土地に「沼田」という地名がつくことがあり、そうなると土地の安全性と地名は何の関係もありません。また、沼を見下ろす安定した地盤に○○沼という地名がつく場合もあるのです。

沼のほとりの軟弱地盤とは、切り分けて考えなくてはなりません。

Q. 地名は人が関わっている歴史も大きく、良く調べないといけないのですね?

地名に歴史あり

地名は近代以降に大きく変わっています。最初の大きな変革期が明治の時で、東京では武家地に町名をつけました。また、隣接する寺社地や門前町を同じ町内に統合する操作もたくさん行われています。霞が関という地名も、そこに昔、奥州街道の関所があったという伝承を元につけた地名です。本当にそこに関所があったかどうか、誰も知りません。

次の変化は、関東大震災の復興事業の時(昭和5年完成)です。区画整理が行われ、町名・地番も整理されました。この時は、江戸時代以来の細い職人地名が大幅に統合されて、日本橋とか京橋などの広域町名に変わりました。

3回目の変化は住居表示法(昭和37年に住居表示の制度について定めた法律)の時で、東京では昭和40年~50年頃にかけて劇的に地名が変わっていきます。

時代によってこれほど何度も地名が変わっている街は世界的にも珍しいと思います。100年ほど前のロンドンの市街図を見ると、今とほとんど通りの名前が同じで、100年前の小説を読んでも今の地図でわかります。東京の場合、夏目漱石や永井荷風の小説に出てくる町名はわからない方が多いのではないでしょうか。

合成地名と広域化

「合成地名」も至るところにあります。例えば群馬県の大泉町は、昔は「大川村」と「小泉町」でした。これが合併して、大泉町になったのです。そうすると、地名に由来や根拠はなくなります。また、例えば、横浜市は小さな漁村だったのですが、今では市域がとても広くなって、「西区」が市の東に位置するようになりました。東西南北は相対的なものなので、エリアが変わってしまえばずれてしまうということです。

このように、合成地名があったり、町名が広域化すると、昔は全然違う地名だったところに別の地名がかぶってくることがあります。地名だけから土地について判断することはできないということですね。

変わらない地名

一方、古くから変わっていない地名もあります。例えば、大阪の四天王寺あたりには、夕陽丘(ゆうひがおか)という地名があります。上町(うえまち)台地の崖っぷちにあるのですが、そこは夕陽の名所で、西方浄土を拝むという、仏教的な意味合いがありました。一見新しい地名のようにも思えますが、何百年も前からついている地名です。

ただし、地名に惑わされない

Q. 「地名」が最近話題になっているようです。地名とはそもそも、どんなものでしょうか?

過去の災害を表すことはあるが、必ずしも土地と地名はリンクしていない

この特集の本編でも紹介されているように、ハケとか、ママが崖を表す地名であることが知られていますし、地名が過去の災害を反映しているという側面は確かにあります。常に崩れる所や、水に浸かることが地名になったりしています。しかし、必ずしも土地と地名はリンクしていません。「ここは危ない地名」だと決めつけて、土地の評価を下げてしまうのは不当なことです。

人名が地名になる、沼地を見下ろす場所に沼がつくこともある

現在、地名は行政区画についています。例えば、大字に「フケ」という湿地を表す地名がついていたとします。一つの村落を代表して、低湿地があるのでフケという地名をつけたとしますが、その村落は自然堤防上など、微高地にあるのが普通です。浸水の危険があるところも、ある程度安全なところも、地名はある一定のエリアをカバーしていますから土地の条件は一様ではなく、誤解が生じます。

たとえば、「沼」という字が危ないという情報が流布しているとしても、沼田さんという人が開拓した土地に「沼田」という地名がつくことがあり、そうなると土地の安全性と地名は何の関係もありません。また、沼を見下ろす安定した地盤に○○沼という地名がつく場合もあるのです。

沼のほとりの軟弱地盤とは、切り分けて考えなくてはなりません。

Q. 地名は人が関わっている歴史も大きく、良く調べないといけないのですね?

地名に歴史あり

地名は近代以降に大きく変わっています。最初の大きな変革期が明治の時で、東京では武家地に町名をつけました。また、隣接する寺社地や門前町を同じ町内に統合する操作もたくさん行われています。霞が関という地名も、そこに昔、奥州街道の関所があったという伝承を元につけた地名です。本当にそこに関所があったかどうか、誰も知りません。

次の変化は、関東大震災の復興事業の時(昭和5年完成)です。区画整理が行われ、町名・地番も整理されました。この時は、江戸時代以来の細い職人地名が大幅に統合されて、日本橋とか京橋などの広域町名に変わりました。

3回目の変化は住居表示法(昭和37年に住居表示の制度について定めた法律)の時で、東京では昭和40年~50年頃にかけて劇的に地名が変わっていきます。

時代によってこれほど何度も地名が変わっている街は世界的にも珍しいと思います。100年ほど前のロンドンの市街図を見ると、今とほとんど通りの名前が同じで、100年前の小説を読んでも今の地図でわかります。東京の場合、夏目漱石や永井荷風の小説に出てくる町名はわからない方が多いのではないでしょうか。

合成地名と広域化

「合成地名」も至るところにあります。例えば群馬県の大泉町は、昔は「大川村」と「小泉町」でした。これが合併して、大泉町になったのです。そうすると、地名に由来や根拠はなくなります。また、例えば、横浜市は小さな漁村だったのですが、今では市域がとても広くなって、「西区」が市の東に位置するようになりました。東西南北は相対的なものなので、エリアが変わってしまえばずれてしまうということです。

このように、合成地名があったり、町名が広域化すると、昔は全然違う地名だったところに別の地名がかぶってくることがあります。地名だけから土地について判断することはできないということですね。

変わらない地名

一方、古くから変わっていない地名もあります。例えば、大阪の四天王寺あたりには、夕陽丘(ゆうひがおか)という地名があります。上町(うえまち)台地の崖っぷちにあるのですが、そこは夕陽の名所で、西方浄土を拝むという、仏教的な意味合いがありました。一見新しい地名のようにも思えますが、何百年も前からついている地名です。

廃版となった地形図を裁断したものを活用した名刺。まさに、地形図とともに歩かれています。

全国には難しい読み方の地名が多くあります。難読地名を見つけたら由来を調べてみるのも楽しいでしょう。

命を守る地図

Q. 防災を考える上で、地形図や地名をどう活用したら良いですか?

微地形を頭の中に描く

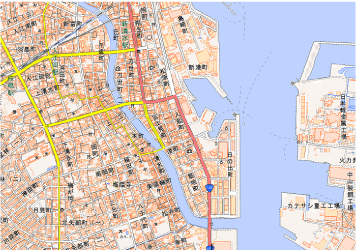

地図に慣れるという意味では、まず自宅が載っている1:25000の地形図が良い「教材」です。普段見ている景色が、地形図にどう表現されているか比較することができるからです。

水害について考える上では、微地形に注目しましょう。例えば、平地の中にお寺や神社がある所は、自然堤防(Q.2参照)のように微高地になっています。昔からの集落があるところも、ほぼ微高地です。水害を避けるため、1mでも50cmでも高い自然堤防の上に集落が発達するわけです。(※地理院地図で閲覧できる土地条件図や治水分類図を活用して、自然堤防の位置を確認できると良いです)

そして、逃げる時にはどちらに逃げるのがいいのか? 地形図を見てシミュレーションしておくと良いでしょう。水害や土砂災害の危険性についても、どのくらいの危険性があるのか、どの程度の雨になると浸水の危険があるのか、そういった「程度」を知ることも大切です。確かにハザードマップは便利ですが、浸水予想エリアの外に家があるから絶対に大丈夫と信じ込んではいけません。あくまでも目安であることを認識すべきです。

地形学的に考えることが大事

広島県の土砂災害で地名が大きくクローズアップされたことがありますが、それが前面に出過ぎると、「この地名は良くないから変えましょう」という動きが出てきてしまいます。そうすると、かえって地名が災害を警告する機能がなくなってしまいます。地名はもちろん大事で、過去からのメッセージという面はあるのですけれども、それよりも大事なことは、地形学的に考えることです。どういうところに住んでいたら安全か、どこが危険か、そういうことを考えることがより大切です。地名を参考にしても、決して「地名に惑わされない」ことが重要です。

総合的に、いろいろな角度から見る

地理は中学1年で習った後、高校で地理を選択しなければほとんど触れる機会がありません。これは非常にもったいない。大人になったらもう一度、「命を守る地図」を見て欲しいと思います。地形図が読める、読めないは具体的に防災を考える上で大きく違います。

そして、先ほどあげた地名もそうですが、何でも1つの材料を絶対視しないことが重要です。総合的にいろいろな角度から見ることが大切ですね。

Q. 防災を考える上で、地形図や地名をどう活用したら良いですか?

微地形を頭の中に描く

地図に慣れるという意味では、まず自宅が載っている1:25000の地形図が良い「教材」です。普段見ている景色が、地形図にどう表現されているか比較することができるからです。

水害について考える上では、微地形に注目しましょう。例えば、平地の中にお寺や神社がある所は、自然堤防(Q.2参照)のように微高地になっています。昔からの集落があるところも、ほぼ微高地です。水害を避けるため、1mでも50cmでも高い自然堤防の上に集落が発達するわけです。(※地理院地図で閲覧できる土地条件図や治水分類図を活用して、自然堤防の位置を確認できると良いです)

そして、逃げる時にはどちらに逃げるのがいいのか? 地形図を見てシミュレーションしておくと良いでしょう。水害や土砂災害の危険性についても、どのくらいの危険性があるのか、どの程度の雨になると浸水の危険があるのか、そういった「程度」を知ることも大切です。確かにハザードマップは便利ですが、浸水予想エリアの外に家があるから絶対に大丈夫と信じ込んではいけません。あくまでも目安であることを認識すべきです。

地形学的に考えることが大事

広島県の土砂災害で地名が大きくクローズアップされたことがありますが、それが前面に出過ぎると、「この地名は良くないから変えましょう」という動きが出てきてしまいます。そうすると、かえって地名が災害を警告する機能がなくなってしまいます。地名はもちろん大事で、過去からのメッセージという面はあるのですけれども、それよりも大事なことは、地形学的に考えることです。どういうところに住んでいたら安全か、どこが危険か、そういうことを考えることがより大切です。地名を参考にしても、決して「地名に惑わされない」ことが重要です。

総合的に、いろいろな角度から見る

地理は中学1年で習った後、高校で地理を選択しなければほとんど触れる機会がありません。これは非常にもったいない。大人になったらもう一度、「命を守る地図」を見て欲しいと思います。地形図が読める、読めないは具体的に防災を考える上で大きく違います。

そして、先ほどあげた地名もそうですが、何でも1つの材料を絶対視しないことが重要です。総合的にいろいろな角度から見ることが大切ですね。

大人の地理学

地名だけとりあげて悲観的になっても、楽観的になっても、

本質は見えてこないことがよくわかりました。

地名がついた背景には、その土地の自然条件や人為による改変、

そこから見える景色、開拓者の人名など様々なものがあり、

さらにそれが、時代とともに変わっていく、そういうお話でした。

ですから、地名は土地に興味を持つ一つの「切り口」として、

実際の景色と地形図を対比し、

さらに新旧の地図で土地の変遷をみて、

ここに豪雨がきたらどうなるか、昔の人はどうしていたのか、

こういった「想像」をめぐらすことが重要だ、とのお話でした。

そうやって想像力を豊かにしていけば、

災害に対してしっかり行動できるようになるわけです。

地理情報を元に、多角的・総合的に考えて見ることで、

災害に備えたり、歴史についても知ったり、

人々の暮らしの息づかいを聞いてみたりする・・・

まさに、「大人の地理学」。

そんなエッセンスが今尾さんの数々の著書に凝縮されています。

最近では、『ふらり珍地名の旅』(筑摩書房)が刊行となりました。

ぜひご参照下さい!

地名だけとりあげて悲観的になっても、楽観的になっても、

本質は見えてこないことがよくわかりました。

地名がついた背景には、その土地の自然条件や人為による改変、

そこから見える景色、開拓者の人名など様々なものがあり、

さらにそれが、時代とともに変わっていく、そういうお話でした。

ですから、地名は土地に興味を持つ一つの「切り口」として、

実際の景色と地形図を対比し、

さらに新旧の地図で土地の変遷をみて、

ここに豪雨がきたらどうなるか、昔の人はどうしていたのか、

こういった「想像」をめぐらすことが重要だ、とのお話でした。

そうやって想像力を豊かにしていけば、

災害に対してしっかり行動できるようになるわけです。

地理情報を元に、多角的・総合的に考えて見ることで、

災害に備えたり、歴史についても知ったり、

人々の暮らしの息づかいを聞いてみたりする・・・

まさに、「大人の地理学」。

そんなエッセンスが今尾さんの数々の著書に凝縮されています。

最近では、『ふらり珍地名の旅』(筑摩書房)が刊行となりました。

ぜひご参照下さい!