高速道路に割高感

〜弾力的な料金設定の必要性高まる〜 |

|

|

| (1)指標の動向 |

| | ■ |

年間1台約10,000kmの道路交通の中で長距離を走行する交通は20〜30%

道路交通の量を表す総走行台キロは1年間で約8,000億台キロ。これは、1台の自動車が年間約10,000km走行していることに相当。このうち20〜30%は隣町同士の往来や長距離トラックなどの一度に15km以上の長距離を走行する交通。(図4-1) |

| | ■ |

長い距離を走行する交通は高速道路等に分担させることが重要

幹線道路の渋滞、生活道路の事故、沿道の騒音等を改善するため、自動車専用道路などの規格の高い道路(以下「高速道路等」)に長い距離を走行する交通を分担させて、生活道路と使い分けることが重要。(図4-3,4) |

| | ■ |

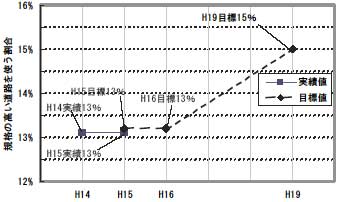

我が国の高速道路等を使う割合は13%で欧米諸国の20〜30%に比べて低い

高速道路等の利用状況を表す「規格の高い道路を使う割合」(以下「分担率」)は、約13%と欧米諸国の20〜30%に比べて著しく低く、高速道路等と生活道路の機能分担が十分でないために、渋滞、環境悪化などの社会問題を起こしている。(図4-2) |

| (2)達成度報告(昨年度の成果) |

| | ■ |

割高感のある料金設定が有料道路の利用者離れに

分担率は、13%(平成14年度)から13%(平成15年度)と横ばい。高速道路等の走行台キロは、無料区間で約60万台キロ増加したが、有料区間で約80万台キロ減少。有料道路の弾力的な料金設定の必要性を確認。(図4-5,6,7) |

| | ■ |

料金社会実験(弾力的な料金設定)により、交通量が大幅に増加

高速道路等に並行する道路が渋滞している箇所など、全国22箇所で料金社会実験を実施。

例えば常磐自動車道(日立南大田IC〜日立北IC)では、1ヶ月間、料金を約半額に引き下げしたところ、実験区間内の各IC間を往来する交通量が平均1.7倍に。(図4-9,10,11,12) |

| | ■ |

とぎれた高速道路等を結ぶことが、路線全体の利用促進に

香川県(分担率が1.3ポイント増加(全国1位))の高松自動車道では、高松中央IC〜高松西IC間の開通により全線開通。この効果により、全線にわたり交通量が大幅に増加(平均で約30%増)。(図4-13,14) |

| (3)業績計画(今後の取組み) |

| | ■ |

有料道路の弾力的な料金設定の本格実施に向けた施策展開

弾力的な料金設定の本格実施に向け、平成16年度も引き続き有料道路の料金社会実験を実施。 |

| | ■ |

追加インターチェンジの設置に向けた施策展開

平成16年度は、高速道路のSA・PAにETC専用ICを設置するスマートICの社会実験を実施(実験候補箇所として全国で35箇所が登録)。(図4-15,16) |

| | ■ |

高速道路等のネットワーク整備

地域によってはまだ不十分な高速道路等のネットワークを効果的、効率的に整備。 |

| 平成14年度実績 |

13% |

| 平成15年度 |

実績 |

13%(ただし、前年度より高速道路等の走行台キロ/日が約20万走行台キロ/日減少) |

| 目標 |

13%(前年度より新たに210万走行台キロ/日の交通を高速道路等へ転換) |

| 中期的な目標 |

平成19年度までに約15%とする |

| 平成16年度の目標 |

13%(新たに290万走行台キロ/日の交通を高速道路等へ転換) |

|

|

|

|

|