人やモノの往来を支える道路などのインフラ施設は、災害時の救急活動や復旧支援活動などにおいて重要な役割を果たします。これらのインフラが災害等により機能しなくなることを防ぐための強化策や、一方のインフラが機能しなくなった時にも代わりの役割を果たす新たなインフラの整備などが、災害からの早期復旧へのサポートにつながります。

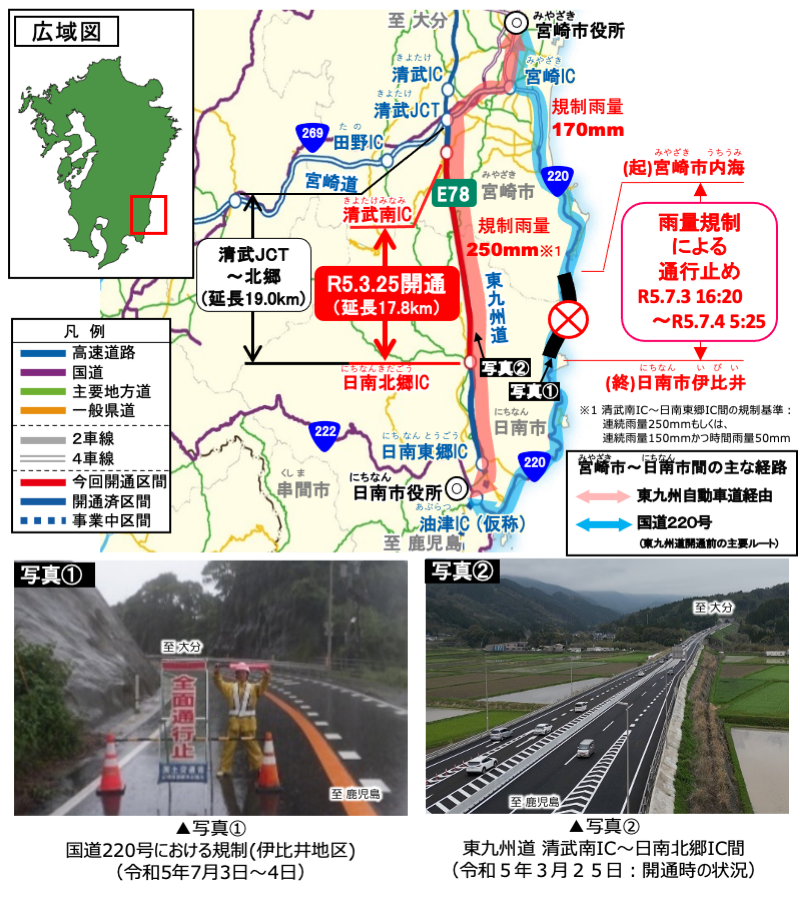

代替路・迂回路となる新たな道路整備

国道や高速道路など多くの車両が通行できる幹線道路を新たにつくることは、周辺の住民の移動が便利になったり、地域の経済活動の活性化につながるだけではなく、災害時には別の道路が通行止めになった場合の代替ルートや迂回ルートとしての役割を果たし、救急活動などにおいて機能を発揮します。

令和5年3月に新たに開通した東九州自動車道

(清武南IC~日南北郷IC)区間の様子(宮崎県)

災害時の緊急輸送道路の通行を確保するための道路法面対策

法面に隣接している道路では、豪雨などにより法面崩落が発生し、通行できなくなる場合があります。法面をコンクリートなどで強化することで土砂災害を防ぎ、災害時にも道路を安全に通行でき、緊急輸送などを行えるように対策します。

島根県 一般国道 54 号の道路法面対策

Before: 平成30年7月豪雨では法面崩壊

After: 令和2年7月豪雨では法面崩壊を防止

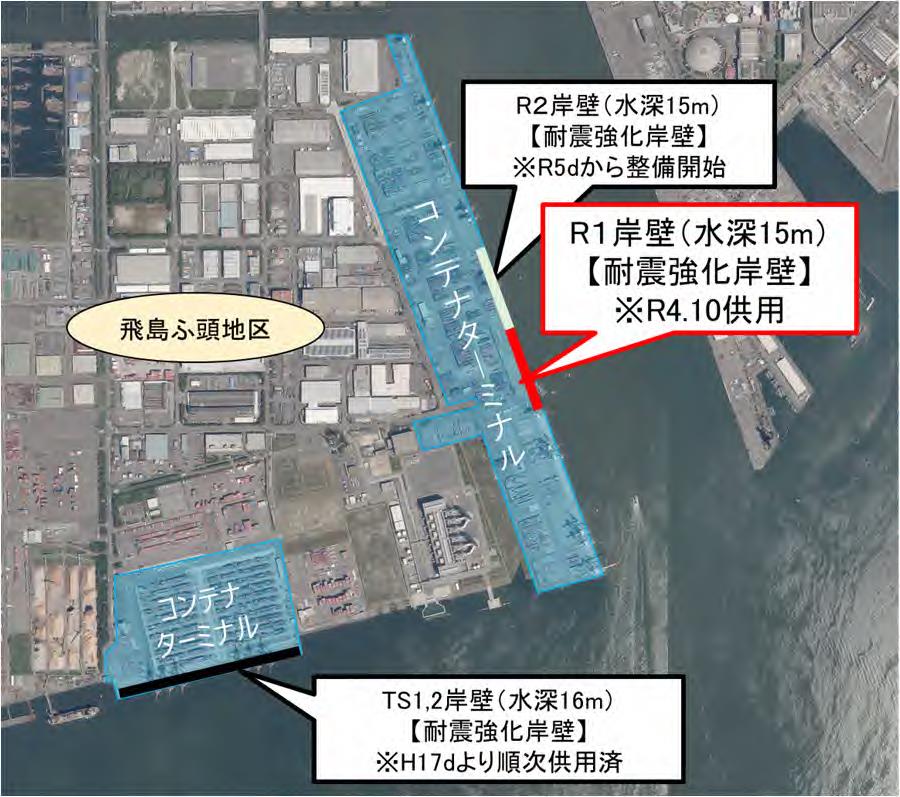

災害後の経済活動を支える港湾施設の耐震強化

海上コンテナ輸送の拠点となる港湾施設では、地震等の大規模災害により岸壁に支障が生じ、船舶が着岸できなくなるなど、機能しなくなる場合があります。耐震強化岸壁を整備することで、地震等の大規模災害後も大型コンテナ船の着岸が可能となり、緊急物資輸送や産業活動の維持につながります。

名古屋港飛鳥ふ頭地区における耐震岸壁整備(愛知県)

電柱を地上から無くすことで倒壊による通行止め等のリスクを低減

大地震の発生などにより電柱が道路に倒れてしまった場合、緊急車両などが通行できなくなる恐れがあります。電線を地中に移して電柱を無くすことで、道路の通行止め等が発生するリスクを減らすとともに、街の景観が良好になることにもつながります。

一般国道361号における無電柱化の実施(長野県)