災害による被害は、その地域の地理条件だけではなく、同じ地域でも住居条件などによって変わります。地域づくりの工夫などにより、災害が発生した際のリスクを減らします。

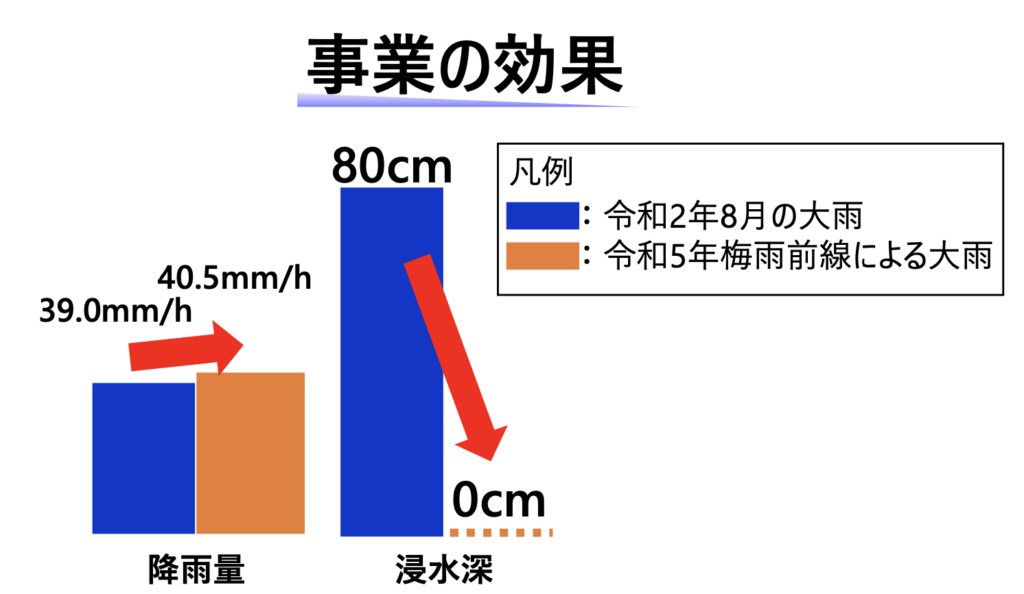

地域に雨水をためる空間をつくることで浸水を防ぐ対策

地面に降り注いだ雨は地中に浸透してから時間をかけて河川へと流れ込んでいきますが、コンクリートに覆われた地面が多い都市部などでは、降った雨が地面に浸透せずに、そのまま河川に流れ込んで河川水位の急激な上昇につながったり、、地形条件によっては道路上に水が貯まり浸水を引き起こす場合があります。そのため、雨水を一時的に逃がす場所となる雨水貯留管などを整備することで、浸水被害を防止します。

雨水を貯める役割を持つ東川口貯留管(埼玉県)

火災による延焼の危険性を低減し

避難経路を確保するための生活道路整備

老朽化が進んだ建物が密集するエリアでは、火災が発生した場合、延焼が起こりやすい危険性があります。まちづくりの見直しを行い、これらのエリアの中に、主要な生活道路を整備することで、延焼の危険性がある範囲が分断され、緊急車両の通行空間の確保につながるなど、まちの防災性が向上します。

門真市北部地区古川橋駅北における生活道路整備(大阪府)

災害時の避難場所や防災拠点として

活用できる公園の有効活用

広大なスペースを有する公園施設は指定緊急避難場所となり、災害時には避難場所や防災拠点としての役割を果たします。一方で、多くの避難者が押し寄せた際には、公園内の避難場所が不足する場合があります。そのため、避難場所となる体育館や駐車場等の施設を新たな整備等を行い、避難場所や防災拠点としての機能を強化します。

新たな避難場所として体育館駐車場などを整備した菊陽杉並木公園(熊本県)