国土交通白書 2024

第1節 国土交通分野の現状と方向性

急激な人口減少を抑制するためには、子どもの出生率の低下に歯止めをかけ、反転させることが重要である。子どもを持つかどうかは個人や家族の意思決定に基づくべきことを前提にしつつも、若者・子育て世代が、結婚や出産、子育てに対する安心感を抱けるような環境を整備することが必要である。

(1)こどもまんなかまちづくり等の推進

国土交通省では、「こども未来戦略」(2023年12月22日閣議決定)や「こども大綱」(2023年12月22日閣議決定)を踏まえ、子どものための近隣地域の生活空間を形成する施策「こどもまんなかまちづくり」を加速化するとともに、子どもや子育て当事者を社会全体で支える機運を醸成するための取組みを実施している。

①子育て世帯等への住宅支援

子育て世帯等に対する住宅支援の強化として、例えば、子育てをする上で必要な広さや間取りを備えた住戸の供給や、多子世帯に特に配慮した住宅取得、防犯性や利便性に優れた住戸の確保等、子育てしやすい住まいの実現に向けた取組みを実施する。

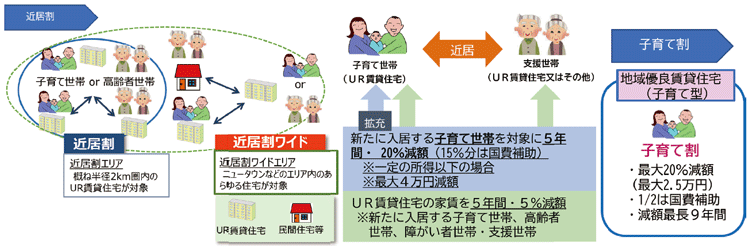

安心して子育てできる環境整備を図るため、緑豊かで子育て環境に優れたUR 賃貸住宅を活用した、子育て世帯の近居が促進されている。新たにUR賃貸住宅に入居する子育て世帯が、これを支援する親世帯等と交流、援助しながら生活する近居について、一定の所得以下であることを条件に、UR賃貸住宅の家賃減額制度(近居割)の減額率(5%減額)が、国の財政支援により、20%に拡充されている。

また、地域優良賃貸住宅を活用した子育て世帯・新婚世帯向けの家賃減額制度(子育て割、最大20%減額)もある。

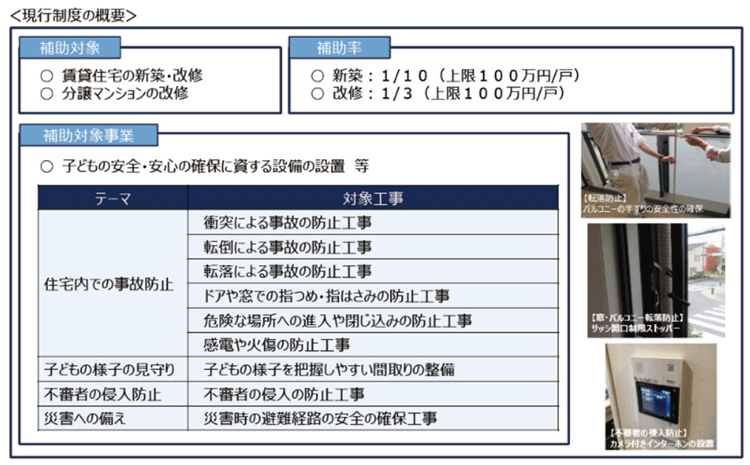

<現行制度の概要>

資料)独立行政法人都市再生機構

子育て世帯等が安心して暮らせる住まいの実現に向けて、子どもの安全・安心や、快適な子育て等に配慮された共同住宅の整備への支援を強化する。

資料)国土交通省

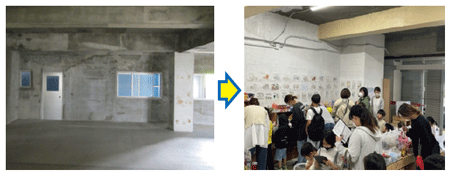

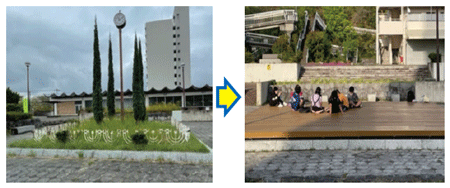

また、住まいだけでなく、子育てしやすい居住環境・周辺環境の実現に向けた取組みも必要である。例えば、高齢化の進行や空き家の発生等が見込まれる住宅団地を再生し、将来にわたり持続可能なまちを形成するため、既存ストックを活用した子育て世代の生活支援施設等の整備や若年世帯の住替えを促進するリフォーム等に対する支援が挙げられる。

開発から数十年郊外の戸建住宅団地を再活性化し、子育て支援施設の整備等、居住環境や周辺環境の改善について支援する。〔国費率1/3〕

<活用事例(菱野団地・愛知県瀬戸市)>

交流スペースの整備

広場へウッドデッキを整備

資料)瀬戸市

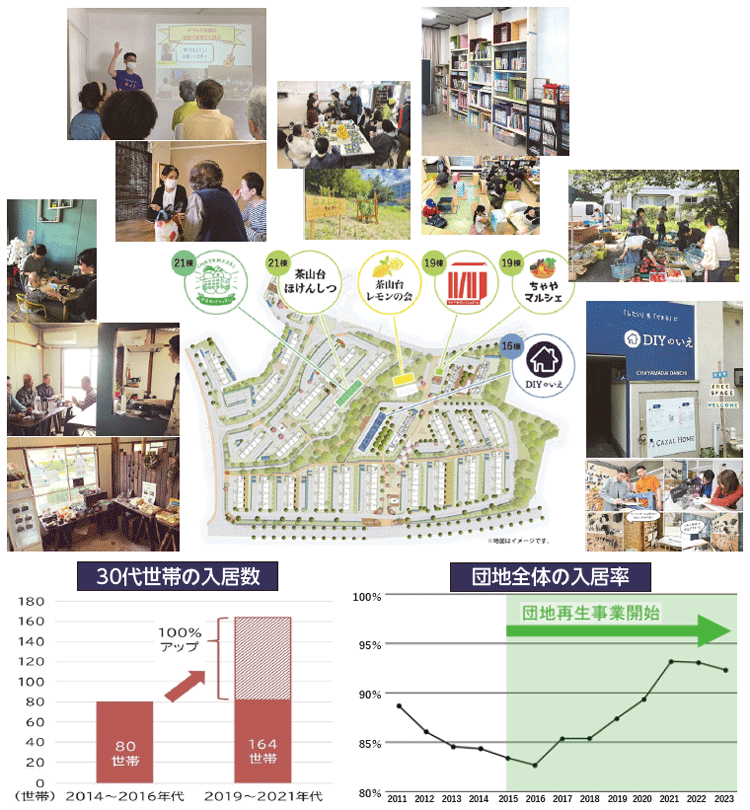

泉北ニュータウン( 大阪府堺市・和泉市) は、16住区全体で約3万人が居住しているが、建設から約60年が経過し、高齢化の進行や若年世帯の転出超過が続き、2020年時点の高齢化率は約36%まで上昇している。

そうした中、16住区の一つである茶山台団地(約1,000戸)では、大阪府住宅供給公社がコーディネーター役となり、住民との対話による課題解決を目指す共創体制を構築し、入居者のニーズを採用した改修(惣菜屋、ニコイチ、DIYのいえ等)を可能とした結果、若年世帯の新規入居が増加し、入居率の改善も見られている。

資料)大阪府住宅供給公社

②子ども・子育てにやさしいまちづくり

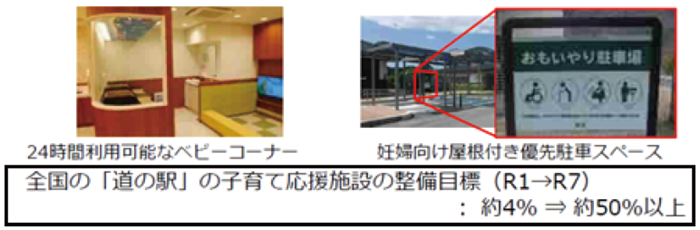

子どもの遊び場や親同士の交流の場の整備等による、子ども・子育て支援環境の充実、子どもが安全に自然環境に触れられる河川空間の整備、通学路等の交通安全対策の推進、全国の「道の駅」における子育て応援施設の整備の推進、公共交通機関における「こどもまんなか」の意識醸成のための普及啓発等の実施に取り組んでいる。

国土交通省では、居住地周辺における子ども・子育て支援環境の充実を図るため、こども基本法に基づく「市町村こども計画」と「都市再生整備計画」が連携した取組みに対する支援を強化するべく、都市構造再編集中支援事業等において、基幹事業「こどもまんなかまちづくり事業」を創設した。

子どもや子育て当事者が安心・快適に日常生活を送ることができるようにするため、子どものための近隣地域の生活空間を形成する「こどもまんなかまちづくり」を加速させ、関係局と連携しながら、子どもの遊び場や親同士の交流の場を整備するなど、子ども・子育て支援環境の充実に向けた取組みを強力に推進する。

資料)国土交通省

全国の「道の駅」で子育て応援施設の整備を促進

資料)国土交通省

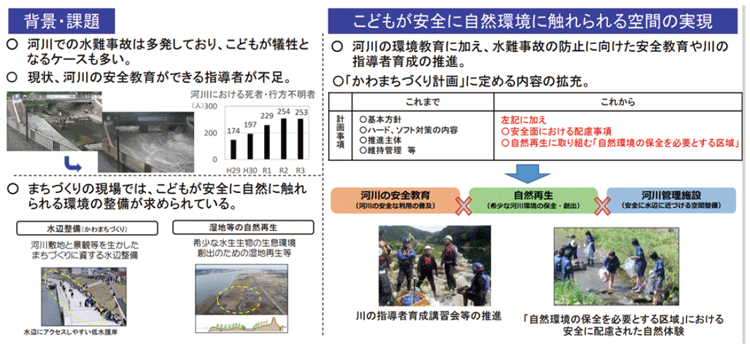

河川での水難事故は毎年多発しており、河川の安全教育の普及とそのための空間の整備が急務。これまで、賑わいのあるまちづくりに資する河川管理施設を整備する「水辺整備」と、自然環境の保全・復元に資する区域を整備する「自然再生」はそれぞれ実施されてきた。特に子どもにとって安全な水辺空間の整備の促進のため、「こどもまんなかまちづくり」に取り組む地域が水辺整備を実施する場合に、自然再生にも一体的に取り組むことができる仕組みを構築する。

資料)国土交通省

「こどもまんなかまちづくり」への対応例として、(ア)まちなかのバリアフリー化、(イ)子育て当事者が移動・外出しやすい環境の構築等が挙げられる。

(ア)まちなかのバリアフリー化

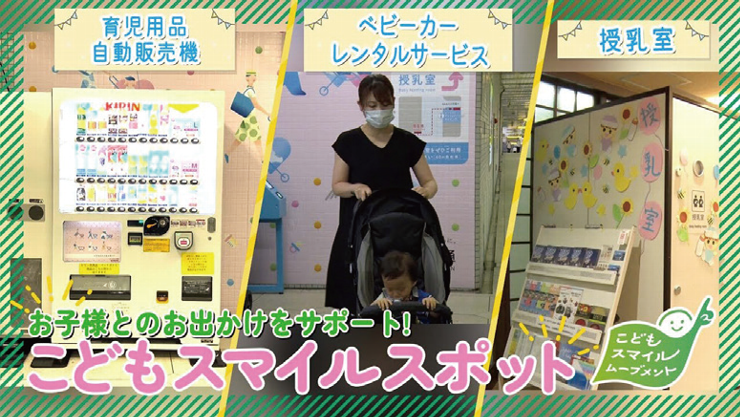

(子育て当事者向け駐車場・ベビーカー貸出しサービス)

公共施設等の駐車場に、子育て当事者優先駐車区画を設けることで、ベビーカー利用者等が目的地へ円滑に移動できる。また、駐車場利用者を対象に、ベビーカーを無料で貸出しするサービスを実施している場合もある。

・子育て応援駐車場(鳥取県の取組み)

妊産婦、ベビーカー利用者専用の駐車区画を、目的施設にアクセスしやすい場所に確保

資料)鳥取県

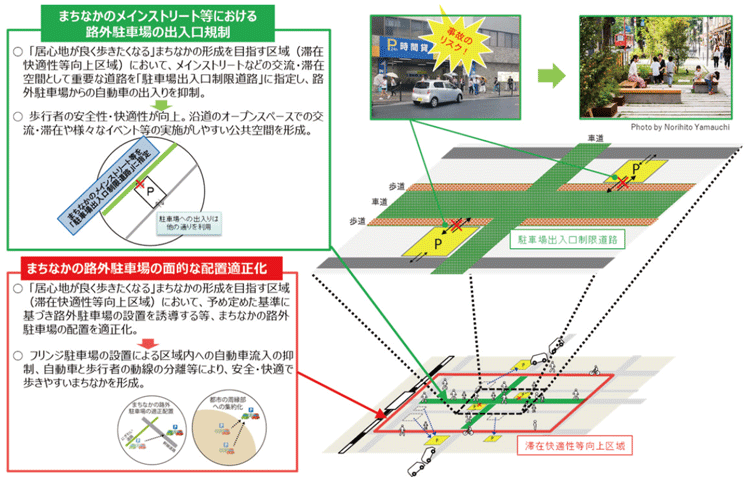

(まちなかのメインストリート等における路外駐車場出入口規制)

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域のメインストリート等に、路外駐車場の出入口の設置を規制することにより、メインストリート等への車両の流入を抑制し、利用する歩行者の安全性及び快適性を向上させる。

資料)国土交通省

(イ)子育て当事者が移動・外出しやすい環境の構築

駅等の公共交通関連施設内に、育児に必要な授乳室や育児用品自動販売機を設置したり、ベビーカーの貸出しサービス等を駅利用者に対して提供したりすることにより、子育て当事者が安心して外出できる環境が実現されている。

都営大江戸線上野御徒町駅では、2023年2月に駅構内に授乳室を設置し、4月からは、国内の地下鉄駅として初めて、ベビーカーレンタルサービスを開始している。7月からは乳児用液体ミルクや紙おむつ等の育児用品が購入できる自動販売機を新たに設置するとともに、これらのサービスをより分かりやすく気軽に利用できるよう装飾を施し、「こどもスマイルスポット」として展開している。

資料)東京都

(2)子ども・子育て当事者向け輸送サービス

子育てしやすい社会環境づくりを進めるに当たり、親が子どもを連れて、気軽に外出できる環境の整備が求められる。例えば、親子で外出することを望んでいても、自家用車(マイカー)がない、運転免許資格がない、体調に不安があるなどの理由によって自家用車(マイカー)での移動が困難な状況や、ベビーカー等の荷物が多く、周囲への気遣いによる気疲れが大きいため、外出を控えようとする場合には、目的地までピンポイントで移動できる公共交通手段を利用することが有効である。

①「子育てタクシー」®

乗客一人ひとりの多様なニーズに応えて、移動サービスを提供できる公共交通機関が、タクシーである。少子高齢化が進行する現在、子どもや子育て当事者のニーズを踏まえ、個別に目的地までの輸送に対応できる特徴を持つタクシーには、公共交通の担い手としてだけではなく、企業の社会的責任として、地域コミュニティの一員としての役割を果たすことが求められている。

「子育てタクシー」®は、一般社団法人全国子育てタクシー協会(2006年度(平成18年度)設立)主催のタクシードライバー養成講座課程を修了したドライバーが専門に乗務する、子育て当事者にやさしいタクシーである。「子育てタクシー」®を運転するのは、全国子育てタクシー協会が認めた優良会社で協会指定の養成講座(8時間以上)、及び子育て支援施設での保育実習を修了したドライバーのみである。乳幼児を連れた外出、保育園や学童保育所、塾等の習い事の際、送迎を代行して子育て当事者をサポートしている。

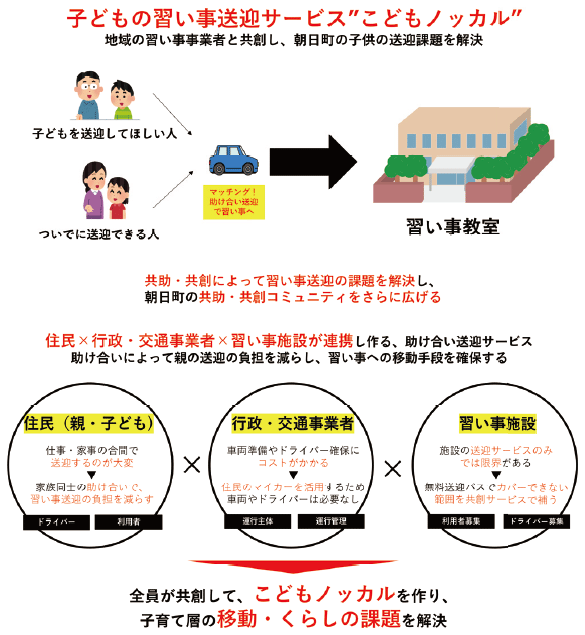

②「こどもノッカル」

富山県朝日町では、2021年10月より、公共交通サービス「ノッカルあさひまち」の本格運用を開始している。これは、町の住民が会員登録を行い、電話、又はアプリによるマッチングを活用して事前予約することで、同じ町の住民の自家用車に相乗りして移動することが可能となる仕組みである。具体的には、町が運行主体として、旅客運送用の保険を完備するとともに、運行管理を地元の交通事業者に委託し、第2種運転免許保持者、又は安全講習を受けたドライバーが、登録された車両の安全性等を確認の上、元々行く予定のある場所(居住地区から中心市街地までの範囲)に利用者を乗せて送迎を行う。

他方で、子どもの習い事に関して、移動手段が不足していることや、共働き世帯が多く、親による習い事送迎が困難な状況であることが町の課題であった。そこで、2022年11月より、「ノッカルあさひまち」を子どもの習い事の送迎にも適用させた「こどもノッカルあさひまち」注2の実証運行が行われている。これは、アプリによるマッチングを通じて、子どもを通わせる近所の親同士が助け合い、子どもの習い事の送迎を可能とするサービスである。

国土交通省では、地域交通共創モデル実証プロジェクトを2022年度から実施しており、本取組みは多分野共創の好事例の一つとして選定されている。地域交通共創モデル実証プロジェクトは、交通を地域のくらしと一体として捉え、地域公共交通の維持・活性化を目的として複数の主体が連携して行う取組みであり、その萌芽となる交通の実証事業における運行経費等を補助するとともに、実地伴走型のフォローを行うことにより、必要な課題等を整理し、地域公共交通の持続可能性を高めていくことを目指している。

資料)朝日町

(3)女性等の新規就労・就業継続への取組み

働く女性が増加する中、育児等による負担から女性が離職を余儀なくされることを防止し、女性の定着率を向上させるため、女性が働きやすい職場環境づくりが重要となる。労働力不足が深刻となりつつある中、女性を含む多様な人材が就業しやすい職場環境づくりに向けた取組みが進められている。

①建設産業

建設業では、他産業を上回る高齢化が進んでおり、近い将来、高齢者の大量離職による担い手の減少が見込まれることから、中長期的な担い手の確保・育成が喫緊の課題となっている。このため、建設業への女性の定着促進に向けた環境を整備し、更に魅力的な産業にしていき、担い手の確保につなげていくことが必要である。

国土交通省では、業界全体を活性化させ、男女問わず誰もが働きやすい業界とすることを目的に、2020年に「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画」を策定し、官民一体となって、女性の入職促進や就労継続に向けた様々な取組みを実施しているところである。

②自動車運送業

トラック・バス・タクシーといった自動車運送業について、そのドライバーは、全職業平均と比べ、年間労働時間が1~2割長い一方、年間賃金は低いといった労働環境のため、その不足が深刻化しており、担い手の確保は喫緊の課題となっている。

国土交通省では、トラック業界において、女性を含めた多様な人材を確保するため、荷役作業の負担軽減に資する機械等の導入支援、トラック業界で活躍する女性ドライバーの生の声やトラック事業者による先進的な取組み等の発信、「ホワイト物流」推進運動等、トラック運送事業者における職場環境改善に向けた取組みの後押し等を進めている。

(4)ワークライフバランス実現への取組み

企業は、若者をはじめとする担い手の確保・育成を図るため、ワークライフバランスの実現を図り、働きがいや働きやすさを高めることが求められる。

(「2024年問題」の解決等に向けた持続可能な建設業の実現)

①建設業の担い手確保・育成に向けた取組み

建設業界は、インフラの老朽化や災害の激甚化等に対して、適切な社会資本の整備や維持を行う、重要な産業の一つである。

地域の建設業が、引き続きその役割を果たし続けるためには、中長期的な担い手の確保が重要であり、国土交通省では、建設業の担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組んでいる。特に、2024年度からの時間外労働規制の適用を踏まえ、働き方改革を推進していくことが重要である。

(ア)建設業の担い手の処遇改善

これまで、社会保険への加入の徹底を推進するとともに、公共工事設計労務単価を12年連続で引き上げ、技能労働者の賃金を、優れた技能や厳しい労働環境にふさわしい水準に引き上げる取組み注3を行ってきた。

(イ)働き方改革の推進

建設業では、他産業と比べ労働時間が長く、労働者の休日取得日数においては、4週6休の割合が多くなっている。

このような状況の中、2019年6月に成立した新・担い手三法の下、働き方改革の推進、生産性の向上等に向けて、週休2日の実現に向けた工期の適正化等に関する「工期に関する基準」の周知・徹底を図るほか、地方公共団体の取組みの「見える化」等を通じた施工時期の平準化等に取り組んでいる。

さらに、生産性向上として、測量、設計、施工、維持管理に至る建設プロセス全体におけるICTの活用、インフラ分野全体のDXを進めている。

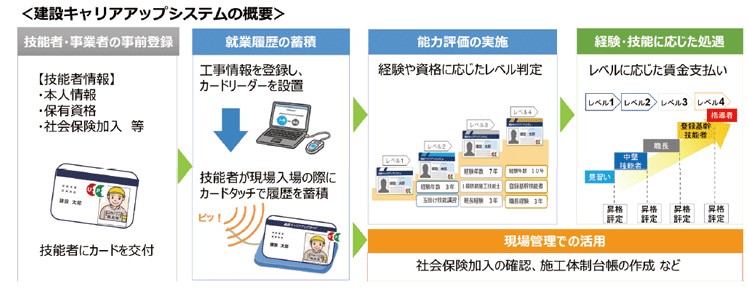

②建設キャリアアップシステムの概要・活用拡大

担い手の技能・経験の見える化や、適正な能力評価を業界横断的に進めるための建設キャリアアップシステム(CCUS)について、業界共通の制度インフラとして普及を促進しており、国や地方公共団体等が発注する工事において、モデル工事の実施や総合評価落札方式における加点等の取組みの促進を図っている。

加えて、技能労働者の処遇改善に資する観点から、技能労働者の技能と経験に応じた能力評価制度の活用を更に進めるとともに、CCUSレベル別の年収を試算・発表することで、キャリアパスを見える化し、能力に応じた処遇を目指している。また、CCUSは、施工体制台帳の作成機能の活用等により、事務の効率化や書類削減等にも資するものであり、その普及を通じて、建設産業の生産性向上への寄与を図ることとしている。

資料)国土交通省

③制度のあり方の検討

これらに加えて、2023年9月には、中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問題小委員会において、請負契約の透明化による適切なリスク分担、賃金引上げ、働き方改革の3つの観点から、持続可能な建設業に向けた制度のあり方について、中間とりまとめが策定された。これを受け、第213回通常国会に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」注4を提出した。

(「2024年問題」の解決等に向けた持続可能な物流業の実現)

物流は、国民生活や経済を支える重要な社会インフラである。一方、物流業界では、長年の非効率な商慣習や荷主企業の優位性(多重下請構造)等により、長時間の荷待ちや契約にない附帯作業等による長時間労働注5が常態化しているだけでなく、物流に関わるトラックドライバーの年収が他業種に比べて低い注6など、働き手にとっての課題が深刻化しており、人手不足の原因となっている。

①物流分野における働き方改革

物流業の担い手不足、カーボンニュートラルへの対応等の課題に加え、物流産業を魅力ある職場とする必要がある。特に、トラックドライバーへの2024年度からの時間外労働規制の適用もあり、物流が停滞しないよう対策を講じる必要がある。

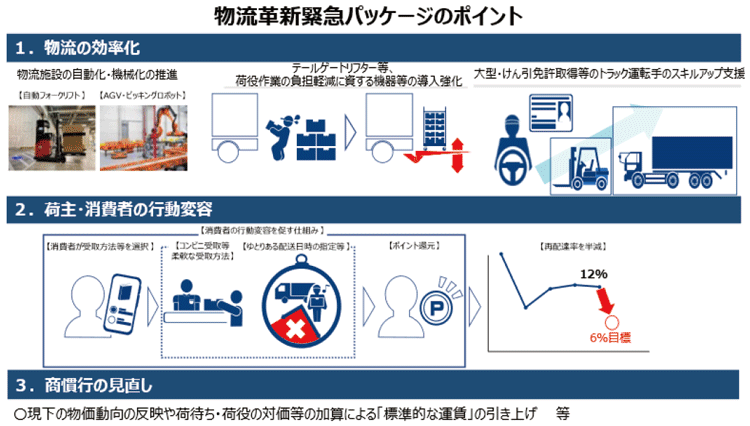

②物流革新に向けた政策パッケージ

2023年3月に、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」を設置し、同年6月に「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定した。

(ア)物流の効率化

即効性のある設備投資・物流DXの推進、 モーダルシフトの推進等

(イ)荷主・消費者の行動変容

トラックドライバーの労働負担の軽減、担い手の多様化の推進 、物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援 、宅配の再配達率の半減に向けた緊急的な取組み等

(ウ)商慣行の見直し

トラックGメンによる荷主・元請事業者の監視体制の強化(「集中監視月間」(11~12月)の創設) 、現下の物価動向の反映や荷待ち・荷役の対価等の加算による「標準的な運賃」の引上げ等

資料)「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」(2023年10月6日)資料より国土交通省において作成

③持続可能な物流の実現に向けた検討会

持続可能な物流の実現は、物流業者だけで解決できる課題ではないため、荷主企業及び消費者も一緒にそれぞれの立場で担うべき役割を再考するため、課題解決に向けた検討会(持続可能な物流の実現に向けた検討会)を、関係省庁と連携の下、2022年9月に設置し、2023年8月に検討結果の最終とりまとめを公表した。

④検討会後の対応

トラック輸送に係る契約内容の見直しに向けた「標準的な運賃」の改正、再配達率「半減」に向けた対策、2030年度に向けた政府の中長期計画を策定・公表した。また、第213回通常国会に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」注7を提出した。

(テレワークの推進)

働く場所にとらわれない環境の整備や通勤時間の短縮は、子育てと仕事の両立や柔軟な働き方を実現し、子育て世代をはじめとしたワークライフバランスの実現につながるとともに、交通渋滞や鉄道の混雑緩和に貢献している。

- 注2 2024年3月31日をもって実証運行は終了。同年4月1日以降は「ノッカルあさひまち」と統合し、サービスを継続。

- 注3 技能労働者の賃金の上昇が、公共工事設計労務単価の上昇につながる。この労務単価の上昇が、適正利潤の確保、さらなる賃金の引上げにつながるという好循環になっている(建設業(職別工事業)の2018年~2022年の賃金上昇率は年平均4.2%)。

- 注4 2024年6月に成立した。

- 注5 トラックドライバーの年間労働時間は全産業平均に比べて2割程度長く、労災請求件数、支給決定件数共に、最も多い業種である。

- 注6 トラックドライバーの年収は、全産業平均に比べて5%~10%程度低い状況にある。

- 注7 2024年4月に成立した。