| ||||||||||

|  |  |  |  |  | |||||

「国土交通行政インターネットモニター」アンケート調査

〜「鉄道、バス等の地域公共交通の活性化や改善の具体的方策について」

の結果について〜

![]()

![]()

| 平成19年2月7日 |

|

<問い合わせ先> |

| ○インターネットモニターに関すること |

|

大臣官房広報課 |

|

(内線21574) |

| ○調査結果に関すること |

| 総合政策局交通計画課 |

|

(内線24617) |

|

TEL:03-5253-8111(代表) |

|

※E-mailでのお問い合わせは |

急激なモータリゼーション(車社会化)の進展等により、多くの地域において、鉄道、バス等の公共交通機関は、利用者の減少が続いています。このような状況の中、国土交通省としては、自家用車を使用しなくとも移動できる環境の確保、中心市街地の再生、温室効果ガス排出による環境問題といった我が国における主要な課題を解決する有効な手段として、地域公共交通を活性化・再生することが重要であると考えています。そこで今回、国土交通省では、今後の施策展開に反映させるため、広くモニターの皆様から意見やアイデアを募集することと致しました。このアンケート調査は、平成18年12月に国土交通行政インターネットモニターを対象に実施したものであり、614名(男性298名、女性316名)の20歳代から80歳代までの幅広い年齢層にわたる方々から回答を頂きました。その結果を公表します。

|

・ |

対 象 者 |

: |

平成18年度国土交通行政インターネットモニター796名 |

|

・ |

回 答 率 |

: |

77.1%(614名) |

|

・ |

実施期間 |

: |

平成18年12月5日〜平成18年12月19日 |

<結果のポイント>

公共交通機関の利用状況は地域によって違いがあるものの、公共交通機関の利用を促進する取り組みの推進については、約70%〜80%の方が肯定的であることわかりました。年代別では、20歳代や70歳代の方が、肯定的であることがわかりました。

一方、バス専用レーンを導入する場合、バス専用ではなく、バス優先が望ましいとのご意見や、中心市街地における自動車の乗り入れ規制をした場合、逆に中心市街地が寂れてしまうとのご意見も頂きました。

公共交通機関の利用改善についての提案に関しては、多くの具体的提案を頂きました。頂いた提案の中には、料金や輸送頻度といった公共交通サービスそのものの利便性に関するご意見の他、パークアンドライドの推進、高齢者割引、乗継情報提供の充実等、様々な観点からのご意見を頂きました。以下、結果のポイントをご紹介します。

今回、皆様から頂いたご意見等を参考にしながら、今後も国土交通省では、地域公共交通の活性化・再生に向けた取り組みを推進してまいります。皆様方の多大なるご協力ありがとうございました。

※ アンケート調査の結果についての詳細は、別添をご覧下さい。

国土交通行政インターネットモニター制度は、広く全国の老若男女の皆様から、国土交通行政の課題に関しインターネットを利用して質の高いご意見・ご要望等をお聴きし、今後の国土交通行政の施策展開の参考とすることを目的として、平成16年度から実施しているものです。 https://www.monitor.mlit.go.jp/

[参考情報]--------------------------------------------------------------------------------

「国土交通行政インターネットモニター」アンケート調査(平成18年12月実施)

<はじめに>

<アンケートの概要>

<アンケート結果の概要>

※ 個々のアンケート調査の結果については、それぞれの問毎の参考図表をご覧下さい。また、各グラフ・数表の見方については、こちら(PDF形式)をご覧下さい。

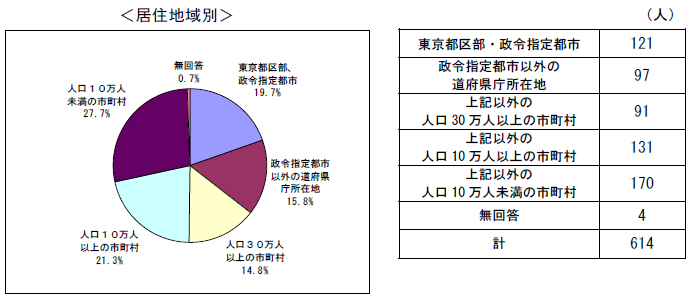

■ モニター回答者の居住地域について(問1)参考図表(PDF形式)

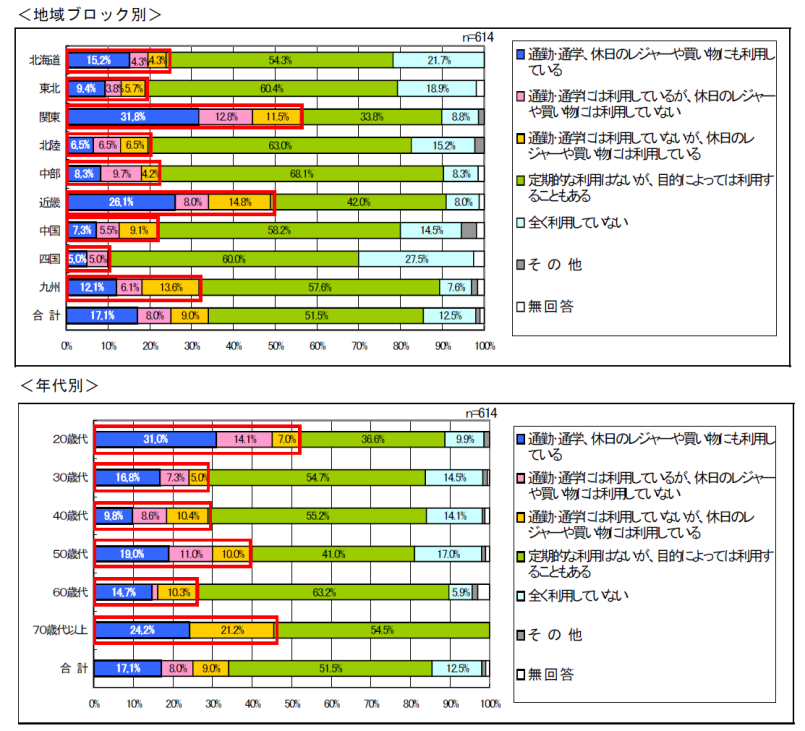

■ 公共交通機関の利用状況について(問2)参考図表(PDF形式) 全体で見ると、公共交通機関の利用状況について、「定期的な利用は無い」と回答した方が約52%、「全く利用していない」と回答した方が約13%となっており、全国的なモータリゼーションの進展が伺えます。 地域ブロック別で見ると、公共交通機関の利用は、関東で約56%、近畿で約49%と、関東や近畿における利用頻度が高いのに比べて、四国、東北、北陸などでは10%台と低くなっており、地域間のばらつきが大きいことがわかりました。 年代別で見ると、公共交通機関の利用は、20歳代で最も多く、約52%となっていますが、30歳代、40歳代になるにつれて低くなっています。一方で、70歳代では約45%と高く、高齢者の利用も多いことがわかりました。

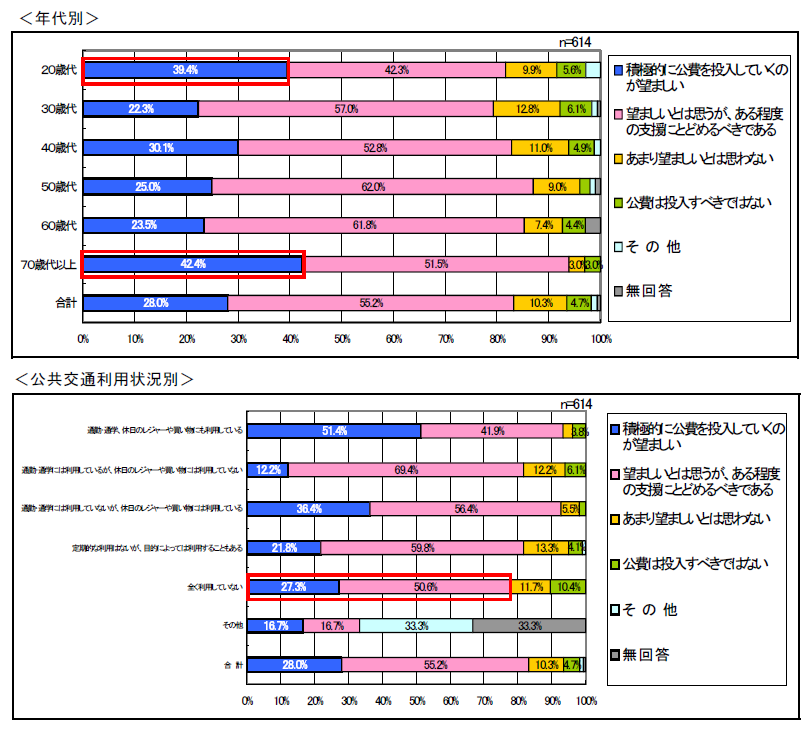

■ 公共交通機関への公費の投入について(問3)参考図表(PDF形式)

全体で見ると、公共交通機関への公費の投入について、「積極的に公費を投入していくのが望ましい」と回答した方が28%、「望ましいとは思うが、慎重に検討した上で導入すべき」と回答した方が約55%となっており、約83%の方が肯定的であることがわかりました。 年代別で見ると、「積極的に公費を投入していくのが望ましい」と回答した方の割合は、20歳代および70歳代以上の年代が40%前後と高い一方で、30歳代から60歳代の年代では20%〜30%程度と低くなっていることがわかりました。 公共交通利用状況別で見ると、「全く利用していない」方でも約78%と多くの方が、公費の投入を望んでおり、利用していない方からも肯定的な評価が得られていることがわかりました。

■ 公共交通機関への公費の投入についての意見(問4、自由回答)

公共交通機関への公費の投入について、全回答者のうち、481名の方からご意見を頂きました。その意見の一部を以下に紹介致します。

<公費の投入の是非について> 高齢者や免許がない学生・障害者など少数しか利用者がいなくて廃線になってしまい、困っているのであれば公費を投入するのは仕方ないと思います。(茨城県、主婦、30代、女性) 過疎地に居住しており、普段から高齢者の交通の便には、正直、大変だなあと思っています。自身もいずれはと考えると、公費で支えることも必要と考えます。(北海道、事務職、40代女性) 交通がなくなると街はさびれていきます。国や自治体が公費によって支える事は自治体の基盤を作る事であるのでよい事だと思います。(東京都、学生、20代、男性) 環境負荷低減等社会的にある程度合理的な理由があるのであれば公費負担も視野に入れるべきであると思う。(大阪府、事務職、20代、男性) 道路の渋滞などを解消の目的で公費を投入するのは賛成だが、経営を改善するために投入するのは、控えるべきと思う。(和歌山県、事務職、30代、男性) 公共交通機関も民間企業のひとつなので、民間企業に公費を使うのはおかしいと思う。(岡山県、事務職、30代、女性) 私企業の競争原理に期待したい面もあるので、公費の投入はある程度抑えてもよいのではないか。(東京都、無職、60代、男性)

<公費の投入に併せて行うべき施策について> 人件費等は削り、適正な新規建設・維持を前提とするのは当然としても、赤字にかまわず必要な交通インフラは公費で支えるべきと思います。(北海道、管理・専門技術職、40代、男性) 利用者が少ない時間帯は、バスを小型化して燃費を抑えるなどの工夫をしたうえで、公費を投入してほしい。(神奈川県、主婦、50代、女性) 公費を投入していくのであれば、赤字路線等の支えをするのみでなく、全国規模の公共交通機関による交通ネットワーク網を再整備していくことで山間等の僻地を近く、また地域の活性化につながるようにしていくべきだと思う。(三重県、管理・専門技術職、30代、男性) 機能性が低い交通機関に公費を使うなら、民間でも機能性のある企業に補助金を出すなどして、サービスの向上を目指した方が良いと思う。公共の交通機関はサービスが悪い印象がある。(秋田県、販売・サービス・労務職、30代、女性)

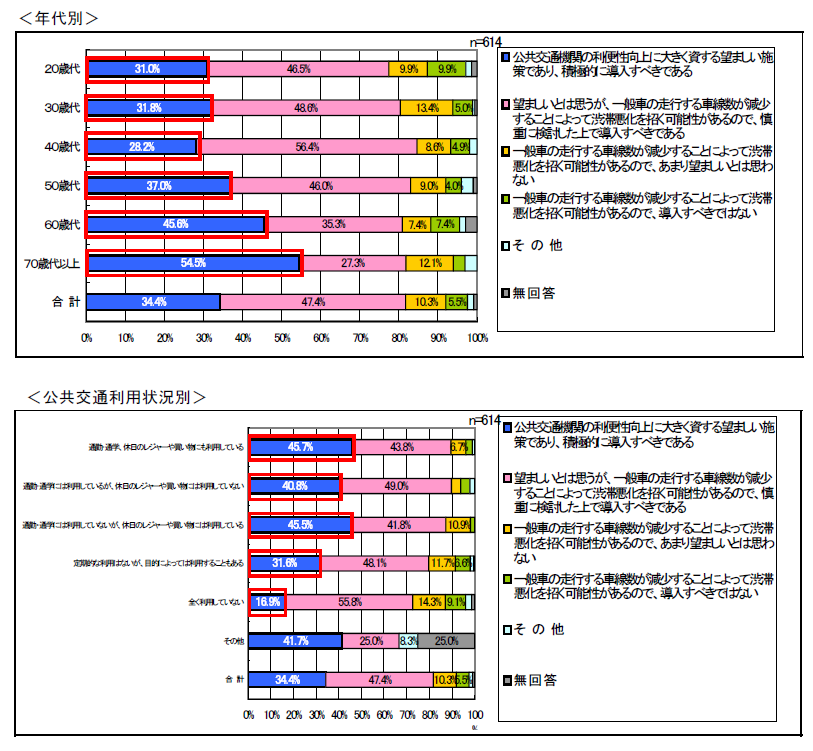

■ バス専用レーンの導入について(問5)参考図表(PDF形式) 全体で見ると、バス専用レーンの導入について、「積極的に導入すべき」と回答した方が約34%、「望ましいとは思うが、慎重に検討した上で導入すべき」と回答した方が約47%となっており、約81%の方が肯定的であることがわかりました。 年代別で見ると、60歳代、70歳代以上で「積極的に導入すべきである」と回答した方の割合が高くなっており、総じて、高年齢ほどバス専用レーンの導入について積極的であることがわかりました。 公共交通利用状況別で見ると、公共交通機関の利用頻度が高い方と比較して、利用頻度の低い方は、「バス専用レーンの導入」について消極的であることがわかりました。 ■ バス専用レーンの導入についての意見(問6、自由回答)

バス専用レーンの導入について、全回答者のうち、437名の方からご意見を頂きました。その意見の一部を以下に紹介致します。

<バス専用レーンの導入の是非について> 通勤に市バスを利用しているが、10分以上遅れて到着する事がしばしばで、定時運転されていないので、バス専用レーンを積極的に導入して欲しい。(大阪府、販売・サービス・労務職、20代、女性) 利用者が多くて頻繁に渋滞が起こっている都市部にバス専用レーンを導入することに賛成です。このことにより定時制や速達性が確保され、利用者も増加することが考えられますし、その結果、マイカーなどによる混雑を緩和することができるのではないでしょうか?(千葉県、販売・サービス・労務職、30代、男性) すでにバス専用レーンを導入している街中を走行したことがありますが、それなりに皆さんがバスの動きをキャッチして、渋滞や危険走行も見られませんでした。要は一般車両の運転者のモラルの問題であると思いますので、私が経験した町のように周知徹底して施行すれば、うまくいくものと確信します。(福島県、無職、60代、男性) 安全面やバス利用者には良いとは思いますが、車を運転する側としては、一車線減少することによる渋滞悪化など不自由が多いので、地域、道路状況によって検討していただきたいと思います。(千葉県、販売・サービス・労務職、40代、男性) バス専用レーンが有れば、必ず違反を行うようなマナーの悪い車が出てくるので出来れば無い方が望ましいです。(北海道、自営業主・家族従事者、40代、男性) 一般車の走行する車線数が減少することにより渋滞を招いているので慎重にすべきである。(岩手県、無職、60代、男性)

<バス専用レーンの導入方法について> 通勤時間帯等混雑時とその他の時間帯で機動的にレーンの変更が出来るようなシステムの導入。また帰省時間帯の違反車両に対する罰則強化が必要と思う。(長野県、自営業主・家族従事者、70代、男性) バス専用ではなく、優先レーンという形は取れないのでしょうか?何もバスが走っていないバスレーンを横目に並んでいるとそんな事を思います。(新潟県、販売・サービス・労務職、40代、女性) バス専用レーンを導入するに当たって、道路交通法を改正して罰則規定を強化して運用確保を行うべきである。(石川県、管理・専門技術職、70代、男性) 余程遅く走る車があった場合にはバス専用レーンを使って追い越せる等、弾力的使用と、付近を走る車全てに専用レーンの存在を周知徹底できる案内が必要だと思います。(静岡県、無職、50代、男性)

■ 中心市街地における自動車の乗り入れ規制(トランジットモールの導入等)について(問7)参考図表(PDF形式)

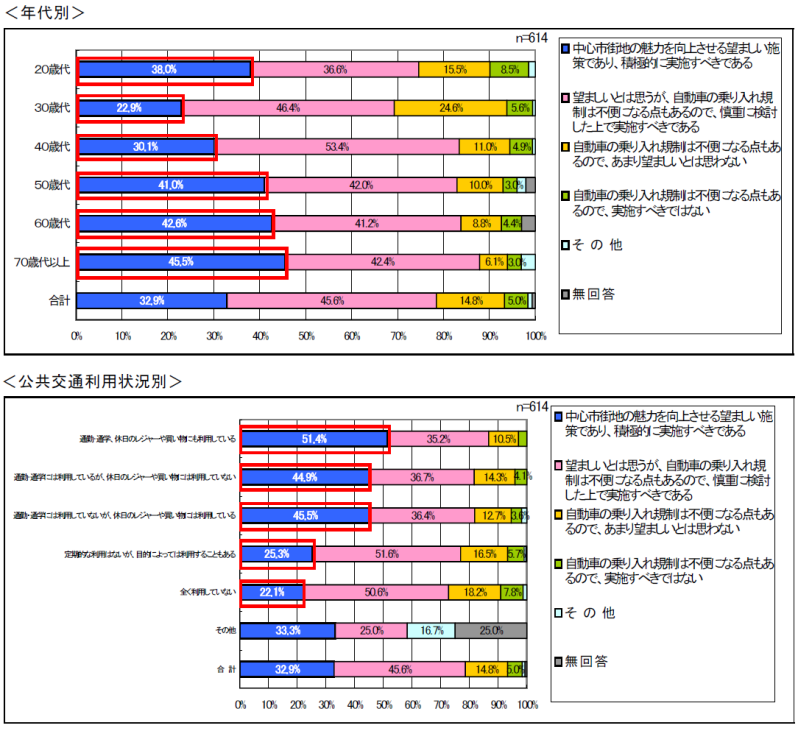

全体で見ると、中心市街地における自動車の乗り入れ規制について、「積極的に実施すべき」と回答した方が約33%、「望ましいとは思うが、慎重に検討した上で実施すべき」と回答した方が約46%となっており、約79%の方が肯定的であることがわかりました。

年代別で見ると、20歳代と50歳代以上の中・高年層に比べて、30歳代、40歳代では中心市街地における自動車の乗り入れ規制について消極的であることがわかりました。

公共交通利用状況別で見ると、公共交通機関の利用頻度が低い方と比較して、利用頻度の高い方のほうが、「中心市街地における自動車の乗り入れ規制」について積極的であることがわかりました。

■ 中心市街地における自動車の乗り入れ規制についての意見(問8、自由回答)

中心市街地における自動車の乗り入れ規制について、全回答者のうち、448名の方からご意見を頂きました。その意見の一部を以下に紹介致します。

<自動車の乗り入れ規制の是非について>

都心半径1キロ圏は緊急車等以外は乗り入れをさせずノーカーゾーンとし、徒歩で全ての活動(買物、集い、語らい、食事、娯楽、宿泊等)が木々や花が楽しめるグリーンベルトを設置した街並みの中で、時速が遅い電気バスを公共交通機関とするトランジットモールを形成するために、もっともっと公費を投入すべきである。(兵庫県、管理・専門技術職、60代、男性)

環境面、公共性等の面から賛成します。しかし規制区域の外側には利便性のある駐車スペースの確保が絶対に必要です。(山梨県、販売・サービス・労務職、40代、男性)

中心市街地の衰退が全国的な問題となっているが、この中心市街地に歩行者を呼び込むために、自動車の乗り入れ規制は有効だと思う。(山口県、事務職、40代、男性)

駐車場代が必要なところは、できるだけ、車で行きたくないが、目的場所が車で移動しなくてすむような、システムがあればすばらしいと思う。移動が楽になるイメージがある。排気ガスが減るし、いいと思う。トランジットモールを利用するための駐車場は安くして欲しい。(富山県、主婦、30代、女性)

市民の移動手段のほとんどが自動車ということを考えると、中心市街地が逆に寂れてしまうという状況になると思いますので、あまり賛成できません。(島根県、主婦、40代、女性)

自動車での乗り入れを制限した場合地方から行ったり初めての、場所へ行った時に戸惑いが起こるのでやめてほしいです。(北海道、自営業主・家族従事者、40代、男性) 体の不自由な方やお年寄りには、やはり車の乗り入れができなければ不便に感じることもあると思います。(鹿児島県、無職、20代、女性) 目的には賛同するが、手段として直接規制が妥当とは思わない。(大阪府、事務職、20代、男性) <自動車の乗り入れ規制の導入方法について>

郊外においてはパークアンドライドの積極導入。都心においては配送業者を除いた、徹底した駐車違反の取締り。タクシー乗り場以外の交差点付近での客待ち車の取締り。(北海道、管理・専門技術職、30代、男性)

導入に際してはたとえば近郊や最寄の駅に駐車場などを完備するとか、そこからの交通機関を充実させるとか、市街地の移動交通機関のルートを良く知らしめるとか、そういうことがクリアされて実現できることだと思います。それなくして実施するには、不便も多いことだと思います。(広島県、事務職、40代、女性) 中心市街地内での移動目的として小型のエコ(電気・電池等)ビークルを設置して欲しい。(大阪府、管理・専門技術職、30代、男性)

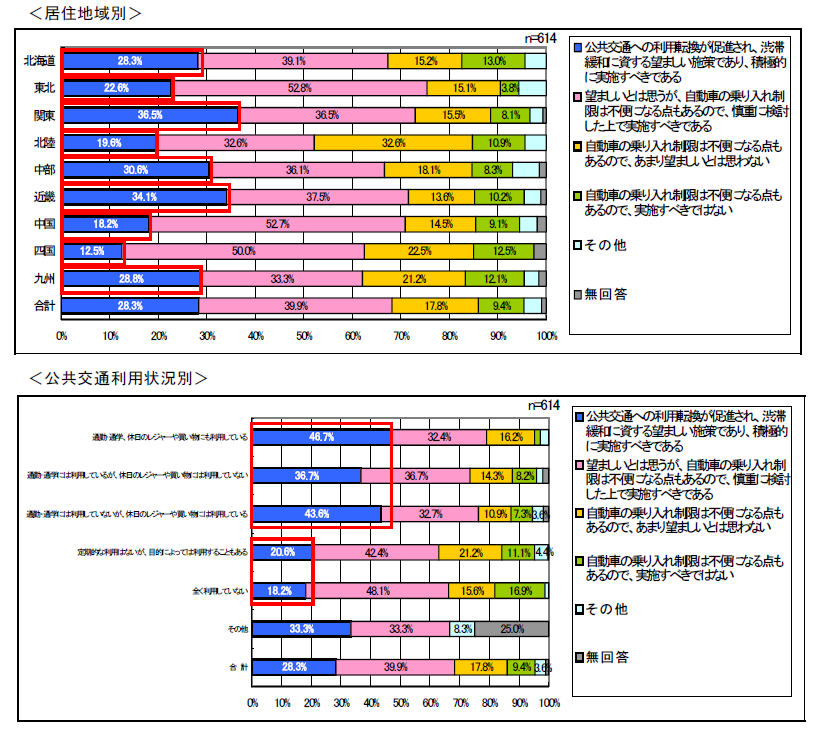

■ 市の中心部における自動車の乗り入れ制限について(ロードプライシング施策) 全体で見ると、市の中心部における自動車の乗り入れ制限(ロードプライシング施策)について、「積極的に実施すべき」と回答した方が約28%、「望ましいとは思うが、慎重に検討した上で実施すべき」と回答した方が約40%となっており、約68%の方が肯定的であることがわかりました。 地域ブロック別で見ると、「積極的に導入すべき」と回答した方は、関東、近畿、中部で30%以上と高い評価が得られている一方で、四国、中国、北陸では10%台と低くなっており、地域間のばらつきが大きいことがわかりました。 公共交通利用状況別で見ると、公共交通機関の利用頻度が低い方と比較して、利用頻度の高い方のほうが、「市の中心部における自動車の乗り入れ制限」について積極的であることがかりました。

■ 市の中心部における自動車の乗り入れ制限についての意見(問10、自由回答)

市の中心部における自動車の乗り入れ制限(ロードプライシング等)について、全回答者のうち、422名の方からご意見を頂きました。その意見の一部を以下に紹介致します。

<自動車の乗り入れ制限の是非について> 大都市、中核都市の場合公共交通網は基本的に整備されているのでどうしても自動車でなければという理由は特にないように思います。従ってロードプライシングは意味があると思います。(北海道、主婦、40代、女性) 自動車を利用する必要性が低いにも拘らず中心部に乗り入れる行為を抑制できる施策である。(茨城県、管理・専門技術職、40代、男性) 地方自治体の税収を増やす施策として望ましい。利用者負担による観光地活性化の財源確保と税の公平化がはかれる。(奈良県、管理・専門技術職、40代、男性) 小さい子供や体の不自由な方などは公共交通機関を利用しづらい点もあるので、何でも制限するのはどうかと思う。(香川県、事務職、20代、女性) 市の中心部に買い物などのために中心部以外の人が来にくくなる。公共機関だとバス&電車など1回ではたどり着けないことが多く、中心部に行く回数が減りそうです。(広島県、主婦、30代、女性) わが町に限れば、バスが充実している場所にたどり着くまでに自家用車を利用せざるをえない人が相当いる。天候もよくないので自転車の利用もあまり出来ない。条件が厳しいです。(新潟県、主婦、40代、女性) 都心部は駐車料金が高くある程度の規制は自然にされていると考える。つまり、この駐車料金がロードプライシングと同じ効果をしていると考える。(福岡県、管理・専門技術職、30代、男性) <自動車の乗り入れ制限の導入方法について> 自動車の制限をかける範囲のすぐ外側に、十分な駐車場を用意する必要がある。駐車料金は、乗り入れる車の課金+その後の移動手段の料金よりも安く設定する。(神奈川県、管理・専門技術職、40代、女性) 自動車利用の必要性、緊急性、障害者等のクラス分けを行い、且つETC等の手段と組み合わせれば実現しやすくなると思います。(東京都、管理・専門技術職、50代、男性) 何でもお金を取られるのは 嫌な感じがする。むしろ乗り入れない場合に何か特典をつける方がいいのではないでしょうか?(京都府、主婦、30代、女性) 課金もあまり高額でなく、公共交通機関の料金からガソリン代程度を引いた低額にするのがいい。この程度でも、公共交通機関の利用は増加すると思う。(広島県、管理・専門技術職、60代、男性) 市の中心部に行くほど駐車料金が高いという制度はいかがでしょう。(愛媛県、主婦、40代、女性)

■ 公共交通機関の不便な点など施策全般についての意見(問11、自由回答)

公共交通機関の不便な点など施策全般について、全回答者のうち、553名の方からご意見を頂きました。その意見の一部を以下に紹介致します。

<バスに関する意見について>

バスの運行表から時刻、料金の前払いなのか後払いなのか等、初めて使用するときは分かりづらい。バス乗り場も駅前は分かりづらい。(長野県、管理・専門技術職、30代、男性) バスの運行経路が分かりにくい。また鉄道の駅前とバス等乗り継ぎを優先される事により鉄道とバス連携も必要!バス運行本数が少ない!(新潟県、販売・サービス・労務職、30代、男性) バスの運行経路は確かにわかりづらい。またバスが希望の場所に1本でいかない場合、ほんの1駅程度の乗り継ぎでも料金が二重にかかってしまうので、そうした乗り継ぎの運賃面での優遇なども検討していただきたい。(埼玉県、主婦、40代、女性) 料金が高い。便が少ない。待合室が無く冬寒くて、夏暑い。(香川県、販売・サービス・労務職、40代、女性) バス便が少ないことも有りますが、最終便が早すぎることも有ります。乗り継ぎに不便な点もあります。バス停と駅が離れていること。(広島県、事務職、40代、女性) バス停留所に自転車置き場がほとんど無い為設置できたら、利用が増えると思う。(福岡県、販売・サービス・労務職、60代、男性)

<鉄道に関する意見について> 電車の乗換えなどで歩く距離が多すぎるので、けが人や老人、子連れの人は大変そうだと感じる。もっと改善して欲しい。(千葉県、主婦、50代、女性) 鉄道を利用する際にしても、駅前に適切な駐車場がない。駅前駐車場の充実が大切だと感じます。(奈良県、無職、20代、男性) 地下鉄などを利用する際、階段が多くベビーカーをおしての利用に苦労します。エレベーターなど設置されてる駅も増えましたが階段以外にスロープも完全完備してくれたら良いのになと思います。(大阪府、主婦、30代、女性)

<公共交通全般に関する意見について>

子供がいるので、荷物が多く電車やバスは不便です。まして赤ちゃんがいる方はベビーカーにオムツ等もって乗るのは不便だと思います。(愛知県、主婦、30代、女性) 目的地に行く為の検索に手間取ることが多い。案内板や時刻表を改良し電話帳のような機能が必要。例えば目的地を検索すると次に発車する電車やバス等の案内とそれに要する時間・料金・乗り場の情報がすぐに検索できるような工夫が求められる。(奈良県、管理・専門技術職、40代、男性)

■ 公共交通機関の利用改善についての提案(問12、自由回答)

公共交通機関の不便な点など施策全般について、全回答者のうち、535名の方からご意見を頂きました。その意見の一部を以下に紹介致します。

<自家用車利用の抑制についての意見>

運転技術や判断力が衰えてくる高齢者が免許を返納すると、公共交通機関の利用が割安になるような施策を行政でして欲しい。「○才になったら運転をやめよう」という目安を作ってもいいのでは。(秋田県、主婦、40代、女性) 自動車に関係する税金をもっと上げる(自動車重量税・ガソリン税など)。自動車に対する敷居をもっと高くする。若い人はホントすぐに車乗りたがるので。(山梨県、自営業主・家族従事者、20代、男性) 逆に、マイカーを出来るだけ使わない方向で、たとえば走行距離に応じて自動車税が変わるなど、近くにちょこっと出る時は公共機関を使うといいと思う。(神奈川県、管理・専門技術職、30代、女性) <鉄道、バス等の連携についての意見>

鉄道、バス全ての公共交通機関を共通のカードで支払えるようにすれば、駅の改札口は混雑しない。また、利用者は利便性が高い。国交省の方で推進して頂きたい。(長野県、管理・専門技術職、30代、男性) 鉄道とバスや電車がホームで乗り換えができるようになると便利であり鉄道との共通券などがあれば利用者も増える。(熊本県、主婦、40代、女性) 車で中心部へ行くよりも時間・金額など近くの駐車場まで車で行きその後公共機関に乗り換えると言った方法が理想なのでその充実整備。(北海道、事務職、40代、男性) バス停、駅近くに自転車駐輪場を設置すればもっと公共交通機関の利用が増えると存じます。(宮崎県、管理・専門技術職、50代、男性)

<運賃についての意見>

鉄道のシニアパス導入。全く無料でなくても割引を導入すれば、時間も金銭にも余力のある高齢者が経済活性化に貢献するのでは。(東京都、無職、80代、女性) やはりバス代の高さが気になる。もっと安くあって欲しい。バスの後ろや前などで 自転車を一緒に運んでもらえるとうれしい。(京都府、主婦、30代、女性) 高齢者で運転免許を返還したものには公共交通機関の利用に対しての割引優遇をする。香港で利用されていたような相乗り可能なジャンボタクシーで安い料金でどこでも乗り降り自由な交通機関。(山口県、無職、60代、男性) 時間帯別の料金割引の実施。(熊本県、管理・専門技術職、50代、男性)

<ポイントカードなど付加サービスについての意見>

何か楽しみがあるといいですね!回数券などのカードタイプのものなら絵柄が時々変わるとか、10枚集めると何かもらえるとか、そのカードを見せると駅周辺の飲食店の割引がきくとか。(愛知県、事務職、40代、女性) 現在デパートや商店街では買い物金額に応じて駐車券を出しているが、それを止めてバス券等をだせばいいと思います。(岡山県、主婦、40代、女性) 地域ポイントカードというより、全国で統一したサービスのほうが良いと思う。(愛媛県、管理・専門技術職、20代、男性) 市街地への移動に公共の乗り物を使う(往復)と、無料のコーヒー券がもらえるなどの即効性のある付加価値をつける。(福岡県、管理・専門技術職、30代、男性)

<運行サービスについての意見>

朝夕のみ通学路線の臨時便を出して上げたらいいと思う。駅前駐車場を広くしてほしい。乗車人数の少ない地域には大型バスでなく小型でも良いので低料金で運行したらいいと思う。お年寄り専用の定期券を作るのもいいと思う。(新潟県、販売・サービス・労務職、30代、女性) 多数人数が移動する機関や会社は公共交通機関を利用し、料金を安くし専用レーンを作る。通勤外時間帯は、もう少し細かくバス停を作り、体の不自由な人にも安心して乗っていただけるようにする。大手スーパーまでのバスを出したり、銀行、病院、などに行けるルートを作る。(愛知県、主婦、50代、女性) 「運行本数を増やす」ことと「停留所を細かく設ける」ということが大切だと思います。実際に利用していて感じる不便な点はこの二点です。特に郊外の路線バスではこの二点が極めて不便な点であると思います。ですので、仮に公金を投入して公共交通機関を支援するのであれば、この二点を改善できるように指示していけばよいのではないかと思います。(大阪府、学生、20代、男性) 公共バスは最終時間が早いのは何処の市町村とも同じではないでしょうか。特に大都市のベッドタウンと言われる都市部では電車の終電までとは言わないがもう少し最終バスの時間を見直すのも利用者増に繋がるものと考えます。(大阪府、販売・サービス・労務職、50代、男性)

<情報提供についての意見>

電車では導入されているが、バス停でも「先発」「次発」車の電子掲示板を設置し風雨を避けられる休憩室(可能なら併設売店や公共余暇施設の併設)の導入。バスカードとパスネットが早く統一されるといいと思う。(神奈川県、管理・専門技術職、30代、男性) 鉄道や飛行機と同様に、携帯電話による地域の乗換え案内、リアルタイムの運行状況配信が充実されればよい。(広島県、管理・専門技術職、30代、男性)

<その他>

魅力的な車両の導入。(神奈川県、管理・専門技術職、20代、男性) 雨、風、雪避けのあるバス停(新潟県、無職、70代、男性)

<おわりに>

今回の調査では、全国のモニターの皆様から貴重なご意見やアイデアを多数頂きました。

公共交通機関の利用状況は地域によって違いがあるものの、公共交通機関の利用を促進する取り組みの推進については、約70%〜80%の方が肯定的であることわかりました。一方、バス専用レーンを導入する場合、バス専用ではなく、バス優先が望ましいとのご意見や、中心市街地における自動車の乗り入れ規制をした場合、逆に中心市街地が寂れてしまうとのご意見も頂きました。

公共交通機関の利用改善についての提案に関しては、多くの具体的提案を頂きました。頂いた提案の中には、料金や輸送頻度といった公共交通サービスそのものの利便性に関するご意見の他、パークアンドライドの推進、高齢者割引、乗継情報提供の充実等、様々な観点からのご意見を頂きました。今回、皆様から頂いたご意見等を参考にしながら、今後も国土交通省では、地域公共交通の活性化・再生に向けた取り組みを推進してまいります。

皆様方の多大なるご協力ありがとうございました。

「鉄道、バス等の地域公共交通の活性化や改善の具体的方策について」の結果について

国土交通行政インターネットモニターとは、広く全国の老若男女の皆様から、国土交通行政の課題に関しインターネットを利用して質の高いご意見・ご要望等をお聴きし、今後の国土交通行政の施策展開の参考とすることを目的として、平成16年度から実施している制度です。

詳しくは、https://www.monitor.mlit.go.jp/まで。

このような状況の中、国土交通省としては、自家用車を使用しなくとも移動できる環境の確保、中心市街地の再生、温室効果ガス排出による環境問題といった我が国における主要な課題を解決する有効な手段として、地域公共交通を活性化・再生することが重要であると考えています。そこで今回、国土交通省では、今後の施策展開に反映させるため、広くモニターの皆様から意見やアイデアを募集することと致しました。(アンケート内容はこちら(PDF形式)をご覧下さい。)

その結果の概要は以下の通りです。

•

対象者

:

国土交通行政インターネットモニター796名

•

回答率

:

77.1%(614名)

※回答者の属性については、こちら(PDF形式)をご覧ください。

実施期間

:

平成18年12月5日(火)〜平成18年12月19日(火)

(問9)参考図表(PDF形式)

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。

Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

![]()

All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport