国土交通白書 2021

第2節 過去の危機と変化

( 1 )危機の概要

1995年1月17日、淡路島北部を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生し、神戸市の一部地域で震度7が記録された。この地震による災害が阪神・淡路大震災と呼ばれる。この災害による人的被害は死者・行方不明者合わせ6,437人、負傷者43,792人に上り、住家被害は全壊104,906棟、半壊144,274棟という極めて甚大な被害が発生した。

( 2 )危機による変革

(耐震化の促進)

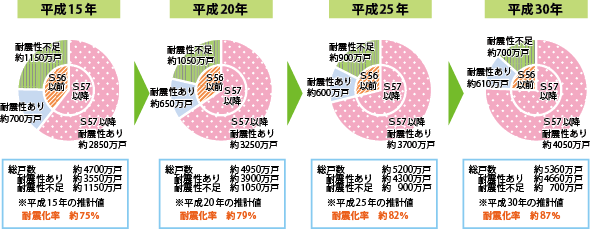

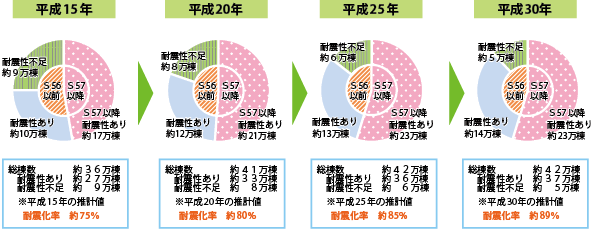

阪神・淡路大震災による死者数の大部分は建物等の倒壊が原因であったが、現在の耐震基準(新耐震基準)を満たさない昭和56年以前の建物に被害が集中していた。これを受けて、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定され、新耐震基準を満たさない建築物の耐震化が促進された。2018年時点で、住宅については約87%、公共施設等多数の者が利用する建築物については約89%の耐震化が完了している(図表Ⅰ-1-2-2、図表Ⅰ-1-2-3)。

資料)国土交通省

資料)国土交通省

(ボランティア元年)

阪神・淡路大震災の防災活動においては、行政のみならず、国民一人一人、地域コミュニティ、ボランティア、企業、学校など様々な主体が支え合い、役に立ち合うこと、いわば「新しい公共」の重要性が認識された。

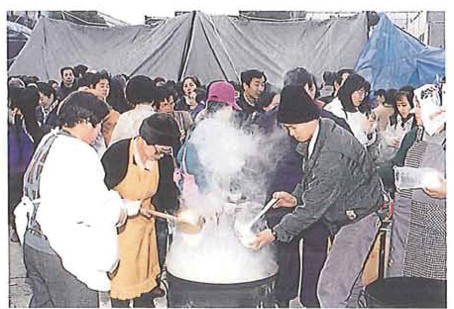

特に、全国各地から多くのボランティアが駆けつけて被災者の支援にあたった。学生や会社員など、これまであまりボランティア活動に縁がないと言われた人々が参加し、震災直後は1日2万人以上、震災後1年間で延べ137.7万人が活動した。

ボランティアへの参加は一過性のものにとどまらず、その後の災害においても多くのボランティアが救助活動等を行っている。このため、1995年は「ボランティア元年」と呼ばれている。(図表Ⅰ-1-2-4)

資料)内閣府「阪神・淡路大震災復興誌」

(GISの普及と推進)

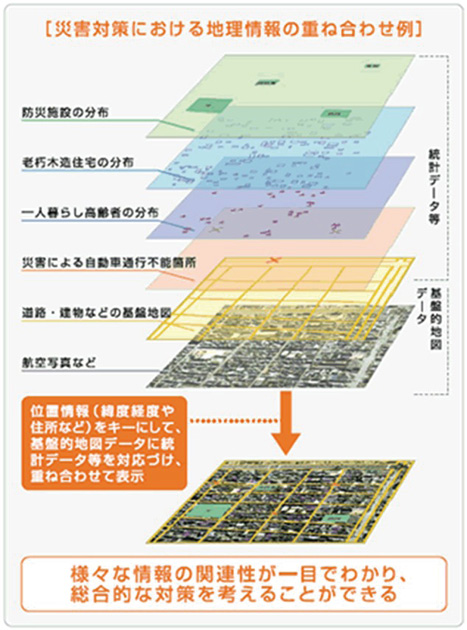

GIS(地理情報システム;Geographic Information System)は、位置に関する様々な情報を持ったデータを電子的な地図上で扱う情報システム技術の総称であり、位置に関する複数のデータを地図上に重ね合わせることで、高度な分析や、分析結果の共有・管理が可能となるシステムである。我が国では、1974年以来、国土数値情報の整備・公開、都市計画GISの開発、デジタルマッピングの規格の策定など、GISに関する取組みを進めてきた。

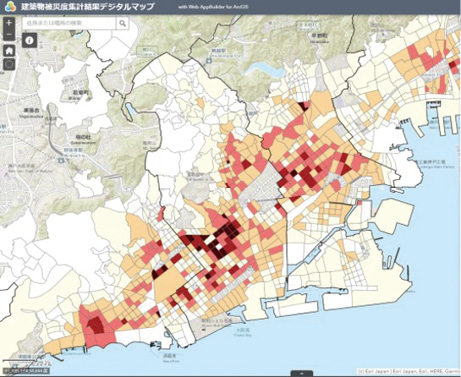

阪神・淡路大震災においては、被害状況の把握や情報収集、倒壊建物やがれきの撤去、復興計画の策定などにGISが利用された。一方で、関係機関がそれぞれ保有していた地理空間情報を相互に利用できず、早期の被害状況の把握や救援活動の支援などを迅速かつ効果的に進めることができなかった。その教訓を契機として、地理空間情報の相互利用やそのためのデータの標準化の重要性が認識され、「国土空間データ基盤の整備及びGISの普及の促進に関する長期計画」(1996年12月)により、GISの整備・普及が本格化した(図表Ⅰ-1-2-5)。

資料)神戸市HP 阪神・淡路大震災「神戸GIS震災アーカイブ」

今日、GISは、道路、水道、電気などの社会インフラの管理や、土地・建物の不動産情報や施工管理、店舗出店のエリアマーケティング等、様々な分野で幅広く利用されており、社会生活に欠かせないものとなっている。

災害対策においても、防災施設の分布や、災害による自動車通行不能箇所など複数の情報を位置情報に重ねていくことで、関連する情報を迅速に確認することができ、総合的な災害対策を講じることが可能となる(図表Ⅰ-1-2-6)。

資料)国土交通省