国土交通白書 2021

第2節 過去の危機と変化

( 1 )危機の概要

2011年3月11日、戦後最大の自然災害となる東日本大震災をもたらした巨大地震が発生した。三陸沖を震源とするこの地震の規模は、我が国観測史上最大となるマグニチュード9.0であった。全世界でみても、1960年のチリ地震や2004年のインドネシア・スマトラ島沖地震等に次ぐ、1900年以降4番目の巨大地震となった。この地震では宮城県北部で最大震度7が観測され、最大潮位9.3m以上(福島県相馬検潮所)の大規模な津波も記録された。

人的被害は死者19,747人、行方不明者2,556人、住家被害も建物の全壊半壊一部損壊が合わせて1,154,893棟と未曾有の甚大な被害がもたらされた。ストック(社会資本・住宅・民間企業設備)への直接的被害額は、約16.9兆円と推計されており、阪神・淡路大震災(約9.6兆円)の1.7倍以上の被害額となった。

( 2 )危機による変革

(津波防災地域づくり)

東日本大震災を受け、平成23年12月「津波防災地域づくりに関する法律」が成立・施行された。同法は、最大クラスの津波が発生した場合においても「なんとしても人命を守る」という考え方で、ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」の発想による津波被害に強い地域作りを推進するものである。令和3年3月末時点で、37道府県において、最大クラスの津波を想定した津波浸水想定が公表されている。地域ごとの特性を踏まえたうえで、海岸堤防等のハード整備や避難訓練等のソフト施策を組み合わせ、国民の命を守るための津波防災地域づくりを推進していく。

(復興まちづくりによるコンパクトシティの形成)

東日本大震災の被災地では、様々な課題に直面しながらも、それらを乗り越えながら、 1日でも早い復興に向けて、復興まちづくりに関する取組が進められている。

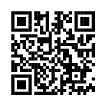

人口減少・高齢化が進む我が国においては、地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、住民が安心して暮らしていくためには、コンパクトなまちづくりを進めることが重要である。これを踏まえ、宮城県岩沼市では復興まちづくりとして、沿岸部の被災した6つの地区について、内陸部の住宅団地(玉浦西地区)への集約移転を決定、「防災集団移転促進事業」を実施した(図表Ⅰ-1-2-7)。この結果、震災からの復興に加えて、コンパクトで暮らしやすい地域づくりを実現している。地区単位で移転することで地域のコミュニティの維持にも成功しており、復興のモデルケースとしても注目されている。

資料)国土交通省

(復興道路・復興支援道路の整備)

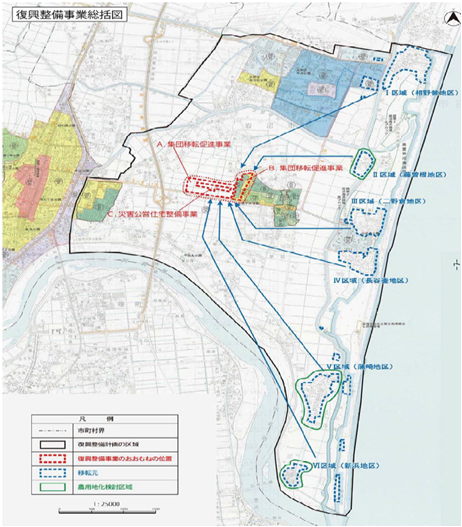

東日本大震災では、三陸沿岸道路等の高規格道路が緊急輸送路として大きな役割を果たしたほか、物資の輸送ルートとしても機能するなど、災害時に高速道路ネットワークが果たす役割の重要性が改めて認識された。それと同時に、高規格道路に存在する未整備区間(ミッシングリンク)の解消等、道路ネットワーク強化の必要性も認識された。

こうした認識から、被災地復興のリーディングプロジェクトとして、復興道路・復興支援道路の早期整備が推進されている(2021年中に全線開通予定)。これにより、防災力が向上するだけでなく、八戸市~仙台市間の移動が3時間20分短縮されるなど利便性も大幅に向上している(図表Ⅰ-1-2-8)。この他にも、観光の振興、物流の効率化、医療支援、地域産業の振興等、様々な効果が期待されている。全国的にも、高規格道路のミッシングリンク解消や4車線化等、道路ネットワーク強化に関する取組みが進められている。

資料)国土交通省

(港湾の機能強化による国際競争力強化)

我が国経済の国際競争力強化のためには、輸出入の玄関口である港湾の機能強化が重要である。

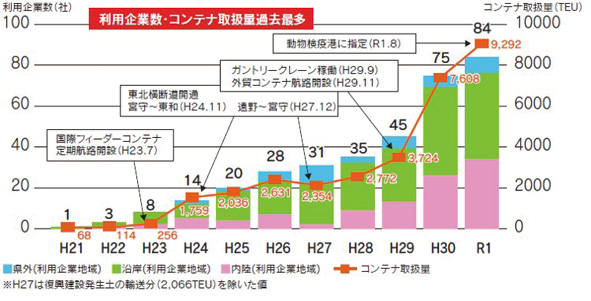

釜石港では、被災した防波堤の復旧に加え、定期コンテナ航路を誘致し、国際航路を開設した。これに加え、復興支援道路による物流ルートも整備されたことにより、利用企業やコンテナ取扱量が急増している(図表Ⅰ-1-2-9)。岩手県内陸部では、大手半導体メーカーによる約1兆円の投資や、大手自動車メーカーによる生産拠点化が進展している。更には、遠野東工業団地の拡張整備が決定されるなど、港湾整備と道路整備の連携による相乗効果が生じている。

資料)国土交通省